Симптомы болезни Пертеса у детей

Изначальный, наиболее характерный признак – появление тупых и ноющих болей в ногах при ходьбе. Обычно дискомфорт наблюдается в области тазобедренного сустава на ранних этапах развития. Реже возникают боли в области колена либо по всей длине нижней конечности. Родители могут заметить, что ребенок начинает усиленно хромать и перекладывать усилие при ходьбе на здоровую конечность. Также больной волочит пораженную ногу за собой.

На начальных этапах развития патологии симптоматика настолько слабая, что родители, как правило, видя подобные изменения, не спешат обращаться к детскому травматологу-ортопеду, считая, что подобные изменения вызваны незначительной травмой или ушибом, недавно перенесенным инфекционным заболеванием. Больше проявляется беспокойство при отсутствии положительной динамики устранения симптомов болезненного характера, ведь ребенок боле не может нормально передвигаться.

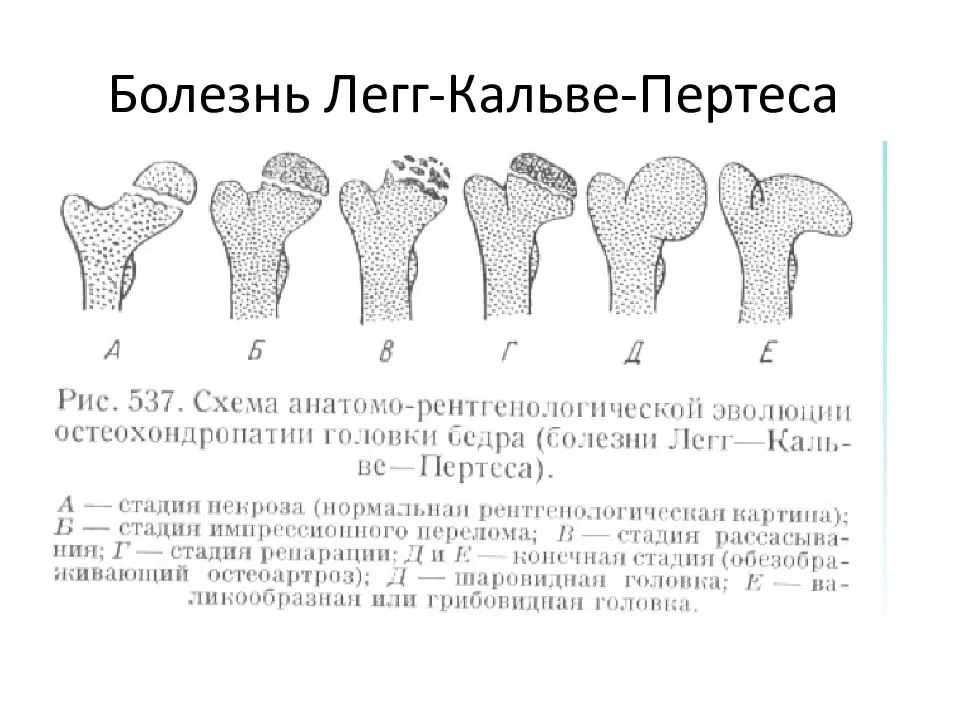

Если симптоматику дальше игнорировать, то появится импресионный перелом, который вызовет резкое усиление боли и хромоты во время ходьбы. Мягкая ткань в области сустава начинает опухать, появляются признаки отечности. Движения становятся резко ограниченными – пациент не в состоянии развернуть ногу наружу, все движения, осуществляемые за счет подвижности тазобедренного сустава, становятся резко ограниченными. Ходить пациенту становится очень тяжело, превозмогая боль.

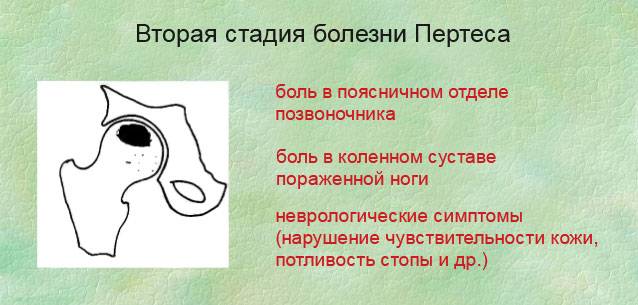

Также наблюдаются вегетативные расстройства в дистальных отделах пораженной конечности – стопа становится холодной и бледной, потливость повышается. В тяжелых ситуациях температура тела нарастает из-за течения хронического воспаления. В дальнейшем боль ослабевает, а опорная прочность ноги восстанавливается, но хромота и нарушение правильного паттерна ходьбы может длительно сохраняться. Часто наблюдается укорочение конечности, а со временем появляются признаки прогрессии артроза. Именно этими осложнениями и заканчивается течение болезни Пертеса.

Клинические симптомы

В большинстве случаев холецистит наблюдается как острое заболевание. Владельцы отмечают у животного тошноту, рвоту, отказ от корма, боли в области живота. Желтуха является необязательным симптомом, особенно если общий желчный проток свободен, и может проявляться не сразу. Ее появление в этом случае объясняется развитием неспецифического реактивного гепатита и внутрипеченочного холестаза в ответ на эндотоксины из воспаленного желчного пузыря. Холецистит, сопровождающийся застоем желчи, может приводить к ахолии и обесцвечиванию каловых масс. Появление на фоне этих симптомов лихорадки, синдрома острого живота и признаков септического шока (поверхностное дыхание, гипотермия, бледные десна и слабый, но частый пульс) может указывать на разрыв желчного пузыря и требует неотложных мероприятий.

Холецистит может быть хроническим и проявляться периодической тошнотой у животного, признаками дискомфорта после еды, потерей аппетита, снижением веса, диареей или протекать вообще без каких-либо симптомов (а изменения в желчном пузыре будут случайной находкой при ультрасонографии).

Симптомы

Болезнь развивается медленно, поэтому родители не всегда вовремя могут заметить нарушения следующего порядка:

- Боли при ходьбе. Незначительные болевые ощущения тупого характера могут не доставлять особого дискомфорта ребятишкам. Боли могут распространяться и по всей длине ноги. В области самого сустава, в колене и за редким исключением в целиком по ноге.

- Хромота. Незначительное прихрамывание также может быть незаметно в процессе постоянных игр малыша. Чтобы обнаружить этот признак, родителям приходится всматриваться в движения, а это мало кто делает.

- Нарушение походки. Ребенок может волочить слегка больную ножку. Также возможно подволакивание ноги под себя.

Изменения в анатомии кости приводит к следующим последствиям:

- сильная боль при хождении,

- хромота выраженного характера,

- отечность в суставной части ноги,

- слабость мышц в ягодичной области,

- неспособность повернуть ногу в наружную сторону,

- проблемы с разгибанием и сгибанием ноги, с вращением вкруговую сторону,

- у малыша может ни с того ни с сего повышаться температура тела (она как правило колеблется от 37 градусов до 38, и редко поднимается более высоких показателей),

- снижается пульсация на пальце,

- кожа на стопе становится морщинистой.

Причины некроза головки бедра

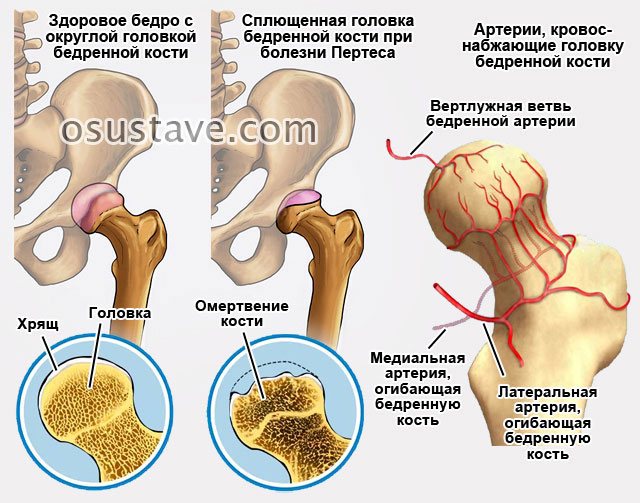

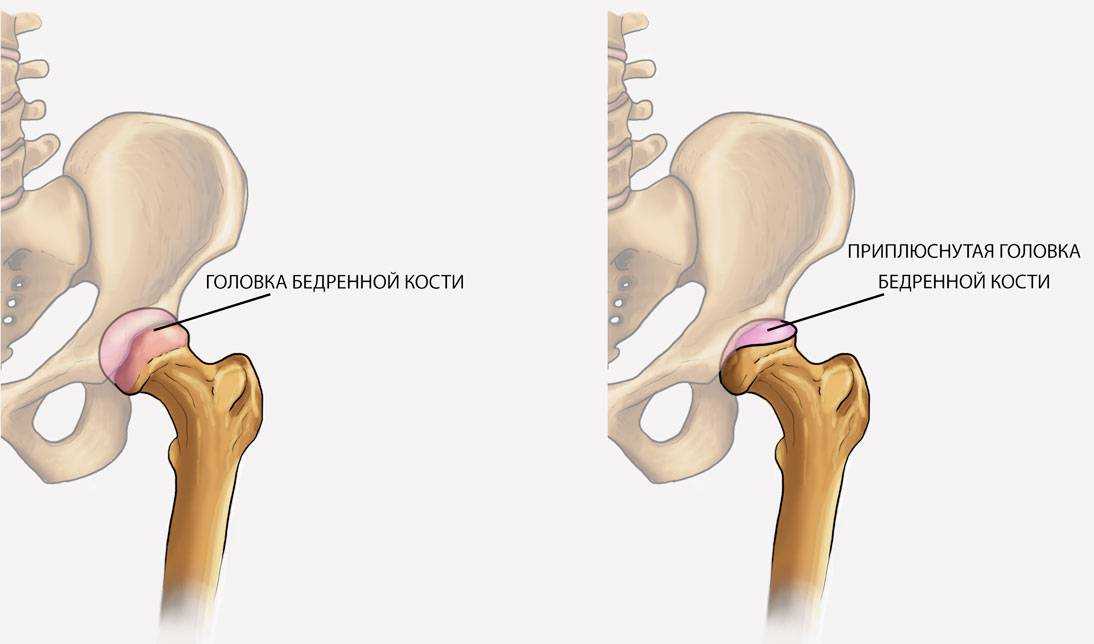

Причины данного заболевания могут быть разные – некоторые из них до сих пор неизвестны. Некроз головки бедра – это омертвления кости без какой-либо инфекции. Не будет вовремя проведено соответствующее стадии болезни лечение , возникают необратимые разрушения тазобедренного сустава, которые риводят к ускоренному развитию артроза, даже если в хряще и не наблюдается нарушение кровообращения. Разрушения наступают в основном из-за уменьшения прочности, отмирающей под хрящом головки бедра, при этом хрящ надламывается, что может привести к артрозу. При отсутствии лечения у 85% пациентов наступает провал головки бедра и артроз тазобедренного сустава (коксартроз).

В результате нарушения кровообращения происходит отмирание клеток костей, т.к. кровеносные сосуды, снабжающие головку, остаются закупоренными.

В результате очень сильно ограничевается снабжение кости тазобедренного сустава кислородом, минеральными и питательными веществами.

Основной функцией клеток костей является сохранение баланса между уменьшением и увеличением кости при процессе ее адаптации к изменяющимся нагрузкам. Отмершие костевые ткани тазобедренного сустава не могут больше поддерживать этот натуральный процесс.

Как результат, пролегающие внутри костей костные балки, отвечающие за стабильность и форму больше не обновляются: затронутые некрозом кости из-за недостаточной прочности проламываются. В кости под хрящом образуется яма. Пролегающий сверху хрящ может быть сильно поврежден и возникает опасность возникновения артроза тазобедренного сустава. Результатом является необратимое повреждение бедра и костевой массы.

Сравнивая с замершей поверхностью озера, где лед проламывается там, где его слой недостаточно толстый, также проламывается кость в самом тонком месте.

Самая большая проблема состоит в том, что болезнь затрагивает регионы, прилегающие к суставу и поэтому приводит к его разрушению. Костевые инфаркты, которые часто диагностируются на рентгеновских снимках, пролегают внутри кости в дали от сустава и поэтому не играют большую роль.

Причины некроза головки бедра у взрослых:

- Травмы от несчастных случаев с повреждением суставов, напр. после перелома шейки бедра (посттравматический некроз)

- Остеохондроз тазобедренного сустава с травмами хряща и костных структур

- Деформация головки бедренной кости вследствие злоупотребления алкоголем (этилтокцичный некроз)

- Радиационное нарушение (пострадиальный некроз)

- Повреждения костей, вызванные применением кортизона (глюкокортикоидный некроз)

- Цитостатические (противораковые) средства

- Деформации при нырянии, из-за пузырьков газа при слишком быстром всплытии (кессоновая или декомпрессионная болезнь)

- Профессиональные заболевания у водолазов и горных рабочих

- Нарушения кровообращения вследствие неоптимального метаболизма (повышенное содержание жёлчной кислоты, сахара в крови, нарушение липидного обмена)

- Заболевания почек

- Нарушение свёртывания крови (коагулопатия)

- Онкологические заболевания

Несмотря на современные методы диагностики и хорошую базу исследований не все причины заболевания уже известны. Регулярно к нам в клинику обращаются пациенты, имеющие нарушения кровообращения и все признаки омертвления головки бедра, но у которых не прослеживается ни одна из выше названных причин.

Хирургические методы лечения

При позднем обращении к врачам и тяжёлой стадии заболевания обычные терапевтические методы, как правило, бессильны. Ведь тазобедренный сустав и его функционирование уже полностью нарушены, и спасти положение может только деятельность хирургов.

При позднем обращении к врачам и тяжёлой стадии заболевания обычные терапевтические методы, как правило, бессильны. Ведь тазобедренный сустав и его функционирование уже полностью нарушены, и спасти положение может только деятельность хирургов.

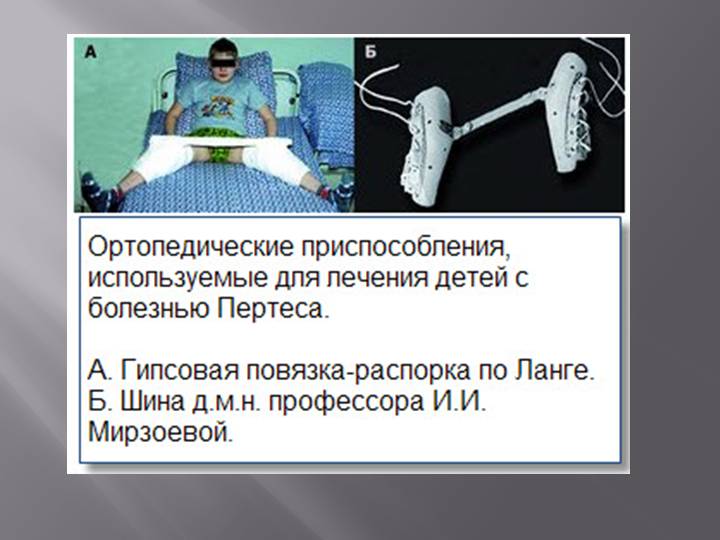

Хирургическое вмешательство в данном случае заключается в вытягивании укороченной бедренной мышцы и возвращении больного сустава в нормальное положение. После проведения операции тазобедренный сустав фиксируют гипсовой повязкой на 4-8 недель.

За это время мышца принимает необходимую, здоровую длину, а вправленный сустав «привыкает» к правильному расположению. В ещё более сложных случаях для исправления местоположения головки тазобедренной кости нужна операция непосредственно с разрезом.

Раскажим, опасна ли синусовая аритмия у детей, и какое лечение предпинять.

Читайте об гидроцефалии у новорожденых деток: http://mamavika.com/detsk-zdorov/novorozhdennyie/gidrotsefaliya-u-novorozhdyonnyih.html, узнаем о возможных последствиях.

После периода ношения повязок и специальных конструкций, врач назначает маленькому пациенту курс лечебной физкультуры для разрабатывания бедра с минимальной нагрузкой.

Прочие физиотерапевтические методы также будут актуальны для восстановления здоровья ребёнка и постепенного возвращения к привычному образу жизни.

Список неврологических заболеваний у детей

Список неврологических заболеваний у детей довольно-таки внушителен, а потому ограничимся перечислением наиболее распространённых.

- Эпилепсия. Болезнь проявляет себя внезапно возникающими, повторяющимися судорожными приступами.

- Детский церебральный паралич. Заболевание характеризуется ограничением двигательных возможностей ребёнка, трудностями в поддержании вертикальной позы и ходьбе. Часто сопровождается сниженным интеллектом, задержкой речевого развития и эпилепсией.

- Невроз (психоневроз, невротическое расстройство). Это название объединяет группу обратимых расстройств, для которых характерны навязчивые, астенические или истерические проявления, ослабление как умственной, так и физической работоспособности.

- Гиперактивность. Болезнь проявляет себя излишней энергичностью и подвижностью ребёнка, нарушением внимания и сна, отсутствием аппетита, беспокойством и некоторыми вредными привычками, например, привычкой грызть ногти.

- Астенический синдром. Часто возникает как следствие черепно-мозговой травмы. Проявляет себя быстрой утомляемостью, раздражительностью, замкнутостью и неуверенностью в себе или полной утратой способности длительное время выполнять физические нагрузки.

Болезнь Пертеса у детей: причины, симптомы, лечение

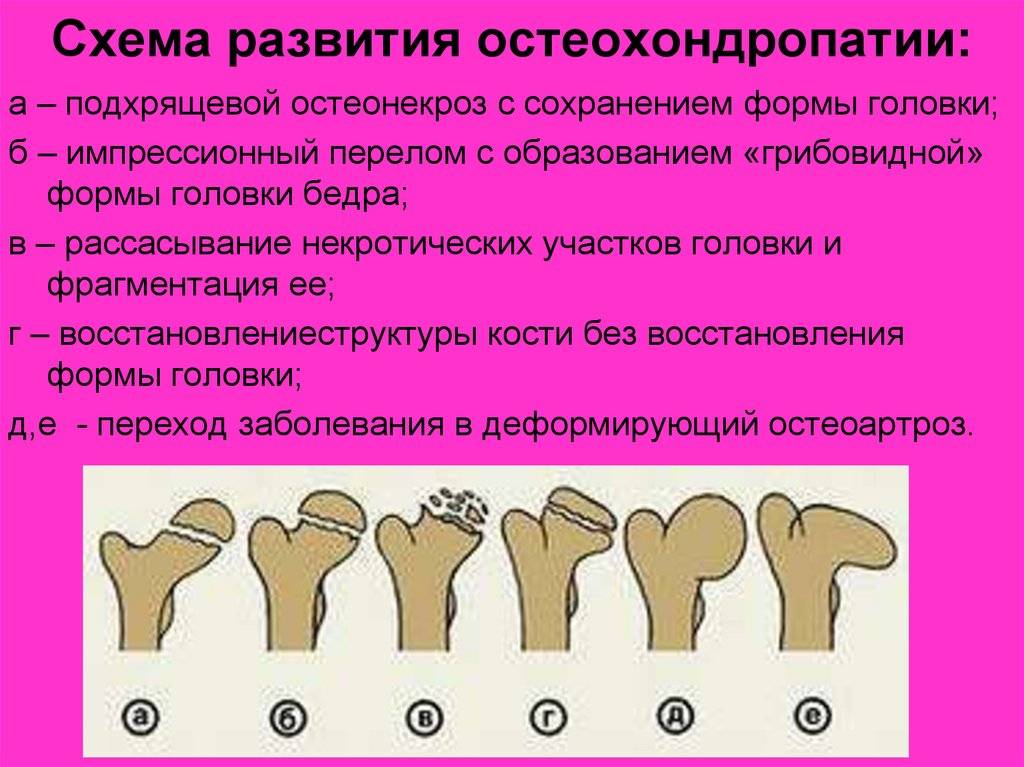

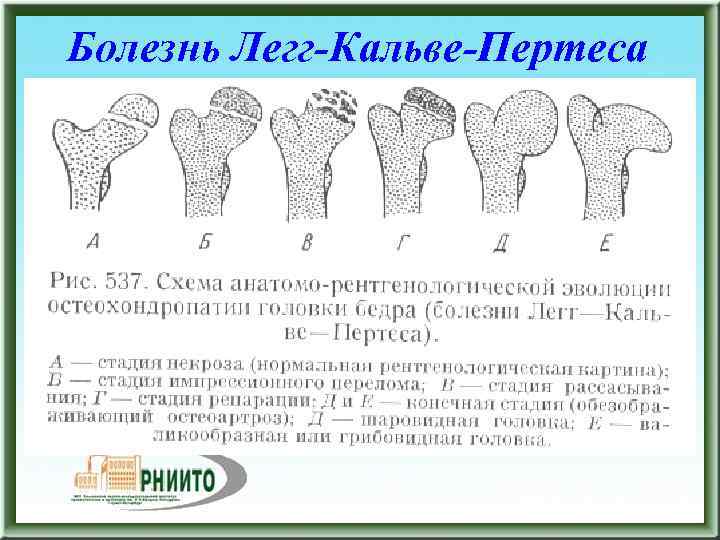

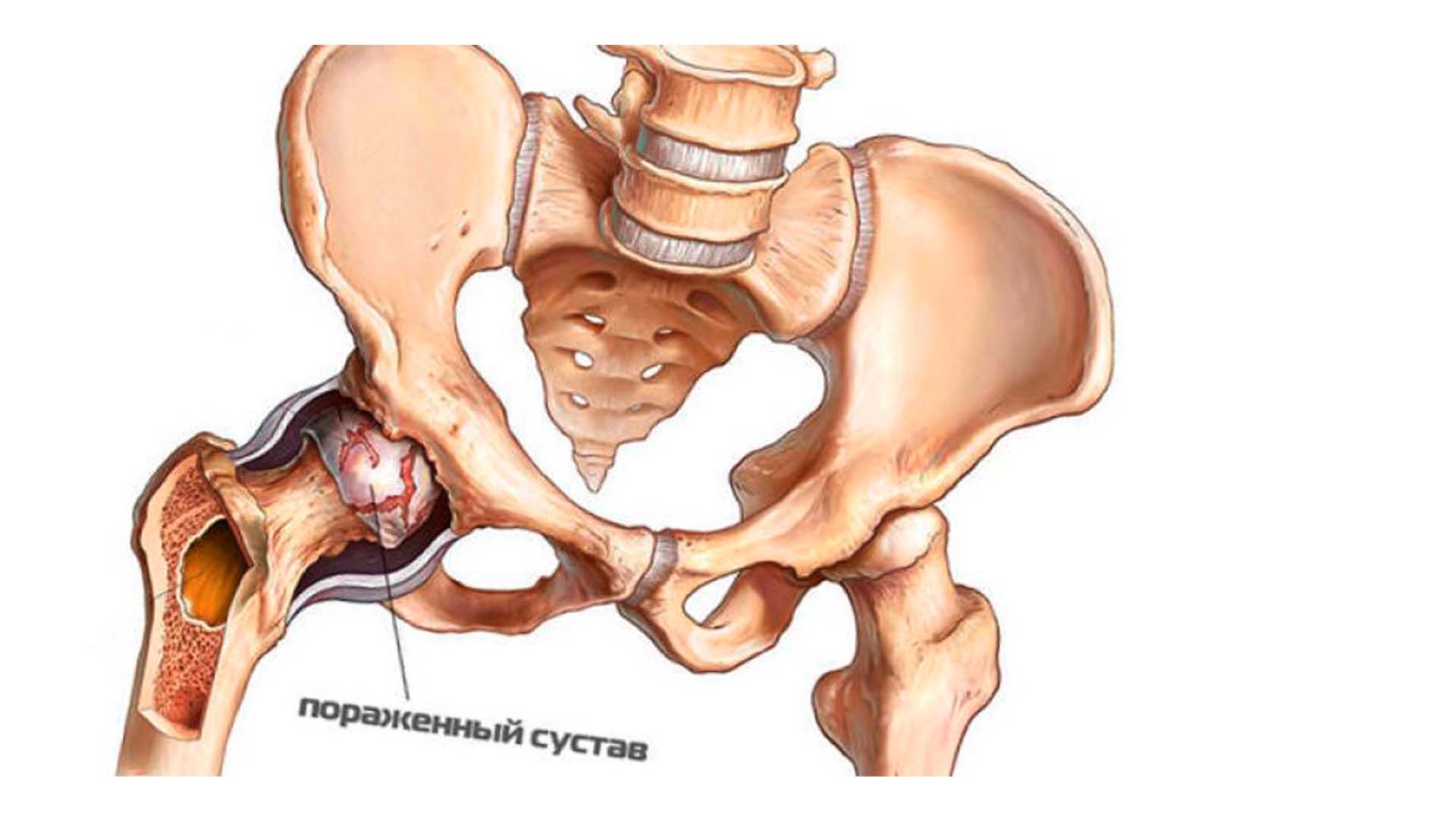

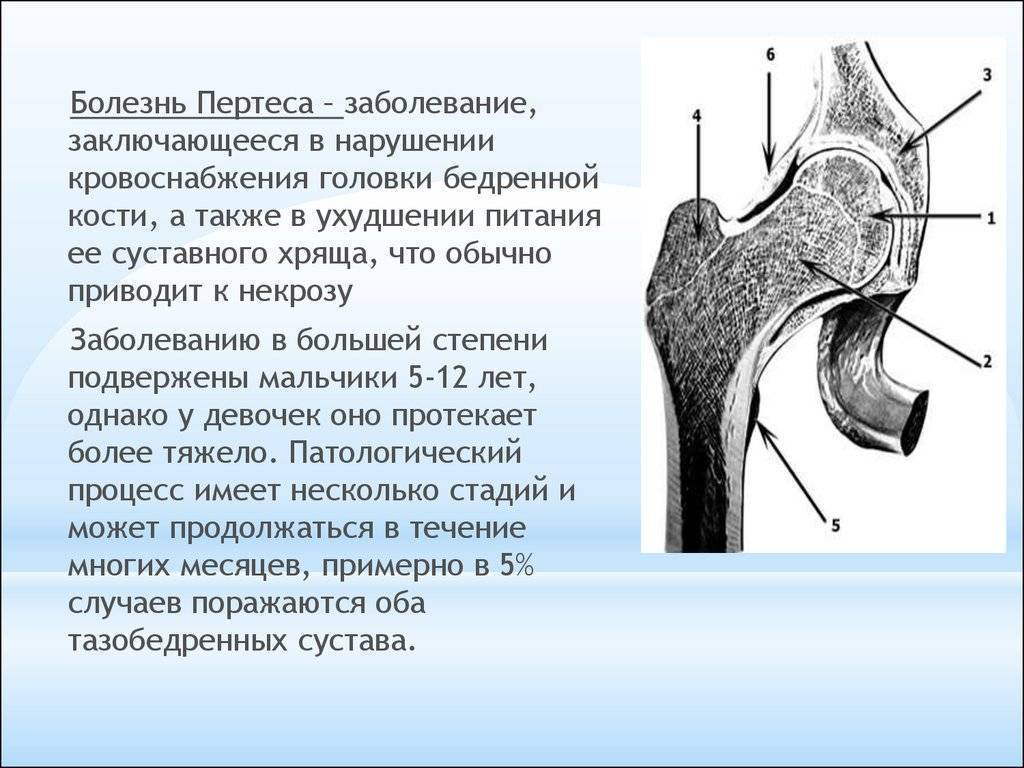

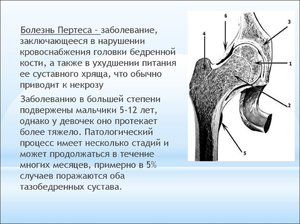

Болезнь Пертеса – патологический процесс, характеризующийся нарушением кровоснабжения и последующим некрозом головки бедра. Является достаточно распространенным заболеванием и составляет около 17% от общего числа остеохондропатий. Страдают дети в возрасте от 3 до 14 лет. Мальчики болеют в 5-6 раз чаще девочек, однако у девочек отмечается склонность к более тяжелому течению. Возможно как одностороннее, так и двухстороннее поражение, при этом второй сустав обычно меньше страдает и лучше восстанавливается.

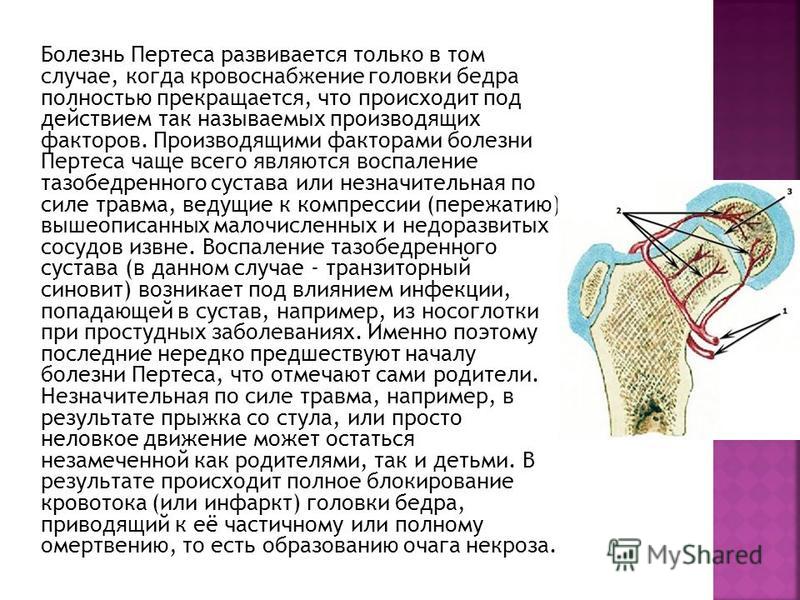

В настоящее время единой причины возникновения болезни Пертеса не выявлено. Считается, что это – полиэтиологическое заболевание, в развитии которого определенную роль играют как изначальная предрасположенность, так и нарушения обмена, а также воздействия внешней среды.

Согласно наиболее распространенной теории, болезнь Пертеса наблюдается у детей с миелодисплазией – врожденным недоразвитием поясничного отдела спинного мозга, распространенной патологией, которая может никак не проявляться или становиться причиной возникновения различных ортопедических нарушений. При миелодисплазии нарушается иннервация тазобедренных суставов, а также уменьшается количество сосудов, доставляющих кровь к тканям сустава.

Упрощенно это выглядит следующим образом: вместо 10-12 крупных артерий и вен в области головки бедра у пациента имеется всего 2-4 недоразвитых сосуда более мелкого диаметра. Из-за этого ткани постоянно страдают от недостаточного кровоснабжения.

Свое негативное влияние оказывает и изменение тонуса сосудов вследствие нарушения иннервации. В относительно неблагоприятных условиях (при частичном пережатии артерий и вен из-за воспаления, травмы и т. д.) у ребенка с нормальным количеством сосудов кровоснабжение кости ухудшается, но остается достаточным. У ребенка с миелодисплазией в аналогичных обстоятельствах кровь полностью перестает поступать к головке бедра. Из-за отсутствия кислорода и питательных веществ часть тканей отмирает – формируется участок асептического некроза, то есть некроза, который развивается без микробов и признаков воспаления.

Предполагается, что пусковыми моментами в возникновении болезни Пертеса могут стать следующие факторы:

1. Незначительная механическая травма (например, ушиб или растяжение связок при прыжке с небольшой высоты). В ряде случаев травма бывает настолько мелкой, что может остаться незамеченной. Иногда достаточно неловкого движения.

2. Воспаление тазобедренного сустава (транзиторный синовит) при микробных и вирусных инфекциях (гриппе, ангине, синуситах).

В ряде случаев выявляется наследственная предрасположенность к развитию болезни Пертеса, которая может быть обусловлена склонностью к миелодисплазии и генетически обусловленными особенностями строения тазобедренного сустава.

Лечение

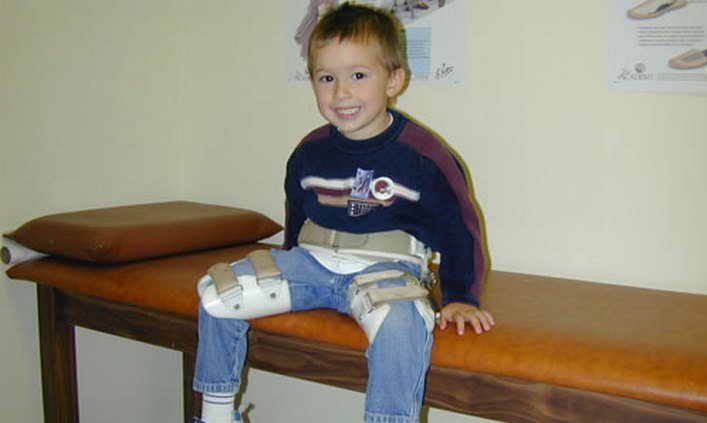

Тактика и объем лечебных мероприятий зависит от стадии, а также тяжести заболевания. На первых стадиях рекомендуется ограничение нагрузки на конечность, ношение ортопедической обуви, а также наложения специальных шин (Виленского, Мирзоевой и прочее), применяется различные методы вытяжения, лечебная физкультура, физиотерапия и массажи при болезни Пертеса.

Во время активного процесса (формирование некроза) рекомендуется полное «погружение» головки бедренной кости в вертлужную впадину. Это достигается за счет специальных аппаратов для вытяжения.

Особенность консервативных методов состоит в том, что ребенок находится длительное время в горизонтальном положении, соответственно, такие дети отстают от сверстников в плане физического и нервно-психического развития.

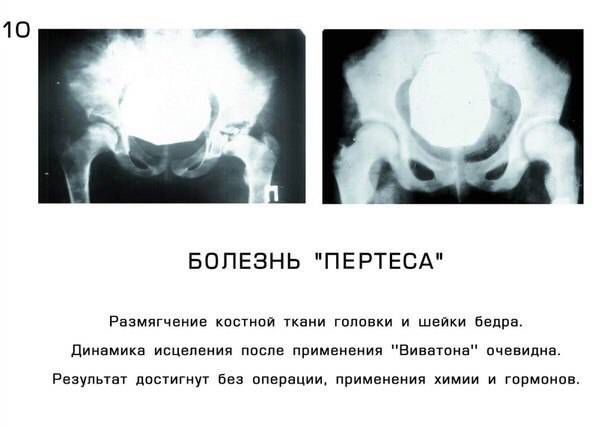

На более поздних стадиях показана лфк при болезни Пертеса. Этот метод позволяет увеличить объем движений, восстановить нормальную циркуляцию крови и улучшить регенерацию кости. Физиотерапевтические методы также позволяют достичь значительного улучшения у таких пациентов. Показаны солевые ванночки, лечебные грязи, парафин и прочее. Врачи также рекомендуют использовать специальные приборы ангиопротективного действия. Так, наиболее популярным приборов считается «Витафон».

Смотрите видео о принципе действия аппарата «Витафон»:

Еще один популярный метод лечения при болезни Пертеса – это санатории. Курорты соответствующего профиля присутствуют во многих регионах страны. Для лечения атрофии мышц при болезни Пертеса назначают массажи, а также электромиостимуляцию.В качестве медикаментозного лечения могут применяться такие средства:

- хондропротекторы (гиалуроновая кислота, хондроитин);

- улучшающие микроциркуляцию (трентал);

- НПВС (найз, диклофенак);

- минералокортикоиды;

- витамины и микроэлементы.

В некоторых случаях заболевание может полностью регрессировать, но, зачастую, на поздних стадиях ограничиваются лишь хирургическими методами. В отличие от консервативных мер,в этом случае не требуется тратить на лечение 3-5 лет. Наибольшей популярностью пользуются реконструктивно-восстановительные вмешательства.

Так, очень часто производится следующая операция при болезни Пертеса: остеотомия с ротацией по Солтеру.

Остеотомия с ротацией очень эффективна при лечении болезни Пертеса

Этот способ лечения болезни Пертеса используется в Германии, а также других странах Европы и эффективность его подтверждают хорошие отзывы.

Таким образом, болезнь Пертеса представляет существенную проблему, так как существенно может снизить уровень здоровья детей. Только своевременная диагностика и внимательный врачебный подход могут гарантировать эффективное лечение.

Особенности лечения

Терапия патологии должна производиться в комплексе. Ее выбор при этом зависит от ее уровня поражения и стадии. Если болезнь Пертеса еще находится на ранних стадиях своего развития, то используется иммобилизация и ортопедические устройства. При своевременном выявлении недуга могут назначаться медикаментозные препараты. Более серьезные формы и стадии можно вылечить только посредством операции, при которой хирург устраняет нарушения, спровоцировавшие патологию. Консервативная терапия предполагает следующее:

- нормализация суставного кровообращения;

- повышение тонуса мышц;

- активизация замещения и рассасывания некротической костной ткани;

- обеспечение полного покоя пораженному суставу.

С помощью физиотерапии можно снять боли и улучшить общее состояние больного. Врачи нередко советуют детям воспользоваться санаторно-курортным лечением, массажными процедурами или электрофорезом.

С помощью физиотерапии можно снять боли и улучшить общее состояние больного. Врачи нередко советуют детям воспользоваться санаторно-курортным лечением, массажными процедурами или электрофорезом.

Успешность лечения также зависит от возраста. Маленьким детям намного легче справиться с болезнью, потому что костная ткань в их организме еще не развита. Так или иначе, но продолжительность терапии будет существенная в любом случае. Чтобы полностью вылечить болезнь Пертеса, потребуются долгие месяцы.

Причины появления неврологических отклонений

Бывают случаи, когда неврологические отклонения у ребенка связаны с эмбриональным периодом его развития. Беременность и роды у матери могут протекать без осложнений, но существует масса этиологических факторов, воздействующих на плод. Это и внутриутробные инфекции ЦМВ, герпетическая инфекция, токсоплазмоз, хламидийная инфекция, микоплазмоз, уреаплазмоз, которые, чаще всего не дают клинических проявлений у матери во время беременности, но при этом происходит поражение плода через маточно-плацентарное кровообращение.

Все зависит от иммунологического здоровья матери. Титры антител в крови у матери данных инфекций могут быть достаточно высокими, но при высоком иммунологическом статусе, заражения плода не происходит или ребенок получает небольшой титр антител, а частые вирусные заболевания, провоцируют в дальнейшем аутоиммунный запуск различных медленных инфекций нервной системы.

Также на течение беременности у матери влияют экологические факторы, режим питания, предрасположенность к различным заболеваниям, в легкой форме, без симптомов перенесенные вирусные инфекции, которые ведут к формированию различных пороков развития сосудистой системы, гипоксическим нарушениям коры головного мозга.

Имея клинический опыт работы в стационаре свыше 30 лет, хочу отметить, что в настоящее время, число аутоиммунных заболеваний у детей возросло в несколько раз. Болезни, свойственные только взрослым, появились у детей, даже раннего возраста. Наибольшую опасность они представляют для детей в определенные возрастные группы риска – это от 5-7 лет и от 11-14 лет.

Резко увеличилось число демиелинизирующие заболевания у детей в возрасте от 15-17 лет. И наиболее провоцирующим фактором, является сдача экзаменов, как сильная стрессовая ситуация. А при детальном сборе анамнеза у таких детей, всегда выявляются этиологические факторы внутриутробных инфекций.

Ребенку, с учетом физиологических особенностей различных этапов формирования центральной нервной системы, ее созревания, свойственны периоды мнимого благополучия, когда заболевание уже обнаруживается, но ярких клинических проявлений или жалоб нет. В свою очередь, симптоматика поражения вегетативной нервной системы может выражаться в виде диспепсий (нарушение работы желудочно-кишечного тракта), частого срыгивания, кишечных колик. Такие дети лечатся, чаще всего, только у педиатра. Хотя лечение должно проводиться комплексно. Необходим осмотр детского невролога.

И в заключении хочу отметить, что не только медики несут ответственность за здоровье ВАШИХ детей, но и ВЫ – родители! Будьте внимательны к своим детям! Для них важнее не красивая одежда, компьютеры и телефоны, а Ваша любовь и забота. Здоровый ребенок-это счастье!

Врач-невролог высшей категории Латышева М.И.

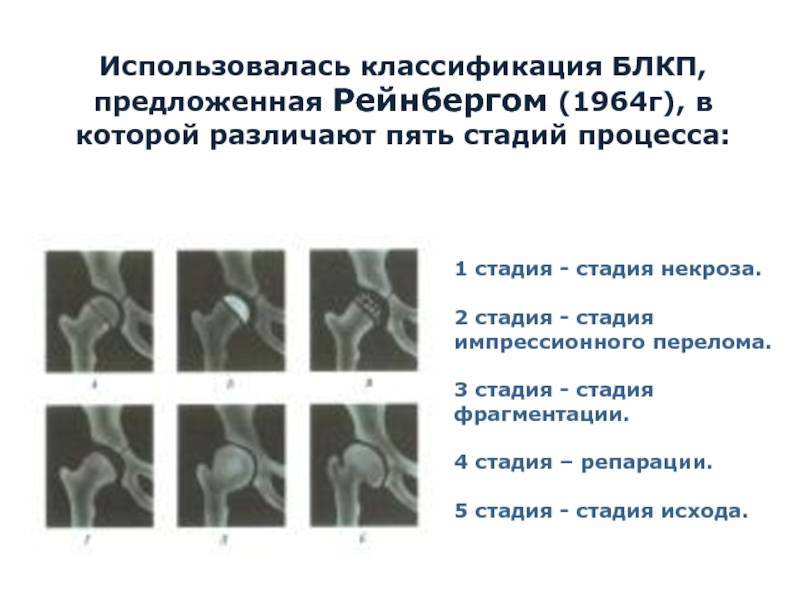

Симптомы болезни Пертеса — стадии болезни

Заболевание далеко не сразу даёт о себе знать и прогрессирует постепенно. В начале ребёнок начинает прихрамывать, болевые ощущения отсутствуют. Затем возникают жалобы на ноющие боли в тазобедренном и коленном суставах, походка ребёнка при этом сильно меняется.

Расскажим мамам, почему лейкоциты в моче у ребёнка могут быть повышенны, какие нормы?

Здесь вы можете узнать о перпарате аквамарис для маленьких детей.

О лечение токсокароза читайте в нашей статье, обсудим различные методы.

У многих детей наблюдается сильное снижение тонуса мышц больного бедра и области ягодиц, повышенная потливость, попеременный озноб и выраженная морщинистость стоп.

Воспаление происходит на следующей стадии болезни Пертеса, и проявляет себя резко у внезапно: у ребёнка повышается температура, боли в бедре сильно обостряются, и ходить без поддержки становится затруднительно.

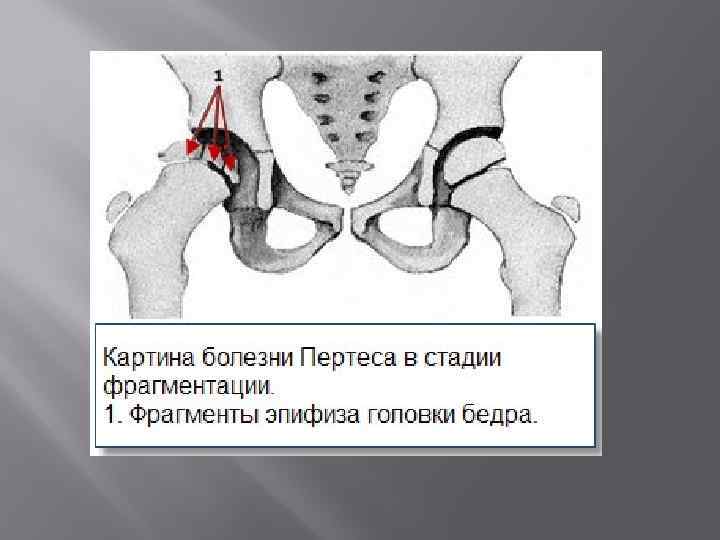

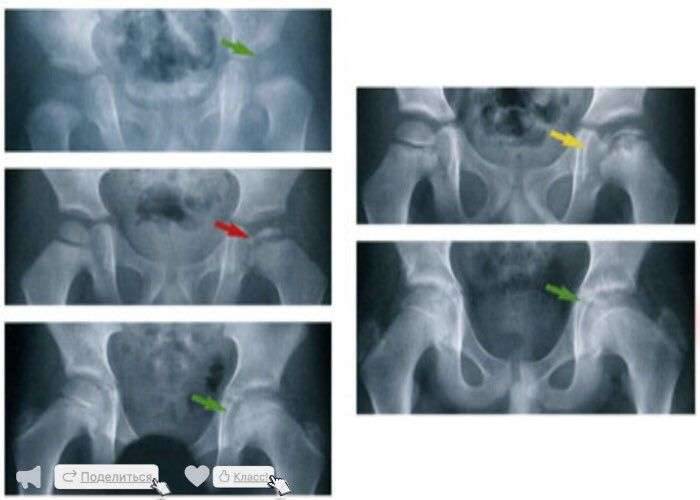

Анализ крови на второй стадии заболевания всегда подтверждает наличие воспаления. Если в этот период сделать рентгенографию, то снимок покажет омертвение части бедренной кости.

Далее шейка больной кости укорачивается и её часть заменяется соединительной тканью. У ребёнка отмечается боль во всей ноге и очень сильная хромота. Нормальное передвижение становится возможным исключительно на костылях или при чьей-либо поддержке.

Если болезнь не лечить, то она перейдёт в завершающую стадию, выраженную в полном окостенении головки и хряща тазобедренной кости. В итоге структура сустава полностью нарушается, и бедро внутренне и внешне из-за этого деформируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная технология центрирующей остеотомии бедра в сочетании с неартикулирующей аппаратной декомпрессией, туннелизацией шейки и головки, субхондральной клеточно-тканевой трансплантацией может эффективно применяться при лечении тяжелых форм болезни Пертеса в качестве альтернативы известным хирургическим вмешательствам.

ЛИТЕРАТУРА

1.Гафаров Х. З. Лечение детей и подростков с ортопедическими заболеваниями нижних конечностей. Казань : Татарское кн. изд-во, 1995.

2.Заболевания тазобедренного сустава у детей / И. Ахтямов, А. Абакаров, А. Белецкий, А. Богосьян, О. Соколовский. Казань : Центр оперативной печати, 2008. 456 с.

3.Минеев К .П., Белякова Л. А. Клинико-теоретическое обоснование активной хирургической тактики при комплексном лечении болезни Пертеса. М.: Сибирская книга, 1997. 112 с.

4.Моделирующее влияние тройной остеотомии таза на проксимальный отдел бедра при болезни Пертеса. /О.А. Соколовский, А. Б. Деменцов, А. В. Белецкий, Г. А. Бродко // Новости хирургии. 2009. Т. 17, No 3. С. 112-120.

5.Шевцов В. И., Макушин В. Д. Остеохондропатия тазобедренного сустава. М.: Медицина, 2007. 352 с.

6.A paired study of Perthes’ disease comparing conservative and surgical treatment / M. Kamegaya, T. Saisu, N. Ochiai, J. Hisamitsu, H. Moriya // J.Bone Joint Surg. Br. 2004. Vol. 86-B, No 8. P. 1176-1178.

7.Avascular necrosis of the femoral head in childhood: the results of treatment with articulated distraction / M. Kucukkaya, Y. Kabukcuoglu, I. Ozturk, U. Kuzgun // J. Paediatr. Orthop. 2000. Vol. 20, No 6. P. 722-728.

8.Arthrodiastasis in Perthes’ disease. Preliminary results / S.L. Maxwell, K.J. Lappin, W.D. Kealey, B.C. McDowell, A.P. Cosgrove // J. Bone Joint Surg. Br. 2004. Vol. 86-B. No 2. P. 244-250.

9.Arthrodiastasis of the hip / G.A. Hosny, K. El-Deeb, M. Fadel, M. Laklouk // J. Pediatr. Orthop. 2011. Vol. 31, Suppl. 2. P. 229-234. doi: 10.1097/BPO.0b013e318223b45a.

10.Baker K., Brown T., Brand R. A finite-element analysis of the effects of intertrochanteric osteotomy on stresses in femoral head necrosis // Clin. Orthop. Relat. Res. 1989. Vol. 249. P.183-188.

11.Catterall A. The natural history of Perthes’ disease // J. Bone Joint Surg. Br. 1976. Vol. 53-B, No 1. P. 37-53.

12.Femoral osteotomy in Perthes’ disease. Results at maturity / C.J. Coates, J.M. Paterson, K.R. Woods, A. Catterall, J.A. Fixsen // J. Bone Joint Surg. Br. 1990. Vol. 72-B, No 4. P. 581-585.

13.Hefti F., Clarke N.M. The management of Legg-Calve ́-Perthes’ disease: is there a consensus? : A study of clinical practice preferred by the members of the European Paediatric Orthopaedic Society // J. Child. Orthop. 2007. Vol. 1, No 1. P. 19–25. doi: 10.1007/s11832-007-0010-z.

14.Herring J.A., Kim H.T., Browne R. Legg-Calve-Perthes disease. Part II: prospective multicenter study of the effect of treatment on outcome // J.Bone Joint Surg. Am. 2004. Vol. 86-A, No 10. P. 2121-2134.

15.Ilizarov fixator for the treatment of Legg-Calve-Perthes disease / M. Kocaoglu, O.I. Kilicoglu, S.B. Goksan, M. Cakmak // J. Pediatr. Orthop. B. 1999. Vol. 8, No 4. P. 276-281.

16.Innominate osteotomy in Legg-Calve-Perthes disease / S.T. Canale, A.F. D’Anca, J.M. Cotler, H.E. Snedden // J. Bone Joint Surg. Am. 1972. Vol. 54-A, No 1. P. 25-40.

17.Innominate osteotomy for Perthes’ disease / M. Stevens, P. Williams, M. Menelaus // J. Pediat. Orthop. 1981. Vol. 1, No 1. P. 47-54.

18.Intertrochanteric varus osteotomy for Perthes’disease. Radiographic changes after 2-16-year follow-up of 126 hips / V. Hoikka, M. Poussa, T.Yrjönen, K. Osterman // Acta Orthop. Scand. 1991. Vol. 62. No 6. P. 549-553.

19.Joseph B., Srinivas G., Thomas R. Management of Perthes disease of late onset in southern India. The evaluation of a surgical method // J Bone Joint Surg. Br. 1996. 78-B, No 4. P. 625-630.

20.Klisic P. J. Treatment of Perthes’ disease in older children // J. Bone Joint Surg. Br. 1983. Vol. 65-B, No 4. P. 419-427

Сведения об авторах:

1.Тёпленький Михаил Павлович – ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, заведующий травматолого-ортопедическим отделением No 9, заведующий лабораторией патологии суставов, д. м. н.

2.Парфёнов Эдуард Михайлович – ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, травматолого-ортопедическое отделение No 9, врач ортопед-травматолог.