Правила общения

Ю. Б. Гиппенрейтер считает, что чаще всего плохое поведение ребенка обусловлено неправильным поведением родителей. Вниманию читателей предлагаются 9 правил, которые помогут мамам и папам лучше понимать своих детей.

Правило 1. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит о помощи

Ваше невмешательство будет сигнализировать ребенку: «С тобой все в порядке, ты, несомненно, справишься». Даже если сын или дочь делают что-то неправильно, постарайтесь остаться в стороне. Дети по-разному реагируют на замечания: одни грустнеют и становятся растерянными, другие замыкаются в себе, третьи бунтуют. Действия, которые производит ребенок, кажутся взрослым простыми, но не стоит забывать, как непросто было писать первые буквы, в первый раз собирать конструктор или забрасывать мяч в баскетбольную корзину

На ошибки указывать стоит, но с особой осторожностью: во-первых, нет необходимости замечать каждую ошибку, во-вторых, лучше обсудить ошибку потом, в спокойной обстановке, а не когда ребенок занят делом

Второклассник пишет письмо бабушке. Вы заглядываете ему через плечо: письмо трогательное, но написано оно небрежно, да и ошибок слишком много. Как тут не сделать замечание? Однако в ответ на вашу критику сын скисает и отказывается писать дальше или со злостью рвет письмо. Прежде чем вмешиваться, задумайтесь, принесет ли такая критика пользу?

Правило 2. Если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему

На первый взгляд правила 1 и 2 противоречат друг другу. Однако это не так. Речь идет о разных ситуациях: в первом случае ребенок о помощи не просит и даже протестует, если ее пытаются оказать, во второй ситуации ребенок либо прямо просит помочь, либо жалуется, что у него «ничего не получается».

Правило 2 опирается на психологический закон «зоны ближайшего развития», открытый психологом Л. С. Выготским: в каждом возрасте для каждого ребенка существует круг дел, который он может делать сам, с другими делами он справляется только при участии взрослого, а некоторые дела ему пока недоступны. Постепенно круг дел, выполняемых самостоятельно, расширяется за счет тех, которые выполнялись совместно с родителями. Зона совместных дел — потенциал ребенка на ближайшее будущее.

Если ребенок просит: «Давай вместе поиграем», «Возьми меня с собой», «Можно, я тоже буду…», старайтесь чаще говорить: «Да!»

Помогая ребенку, руководствуйтесь следующими принципами:

- А. Возьмите на себя только то, что ребенок не может выполнить сам.

- Б. По мере освоения новых действий постепенно передавайте их ребенку.

Если ребенок не любит читать, делайте это вместе: пусть сначала ему или ей читают мать или отец, затем можно читать по очереди или по ролям, вместе обсуждать прочитанное

И неважно, сколько лет дочери или сыну: три или двенадцать. Задача родителей — создать зону ближайшего развития ребенка

Безусловное принятие ребенка

Ю. Б. Гиппенрейтер убеждена, что в основе гармоничных отношений с ребенком лежит принцип безусловного принятия. Безусловно принимать ребенка — значит любить его не за то, что он красивый, умный, успешный, послушный, а просто за то, что он есть. Многие проблемы между родителями и детьми начинаются с неосторожных высказываний вроде: «Если ты будешь хорошим мальчиком, я буду тебя любить» или «Пока ты не перестанешь драться (получать двойки, лениться), я не хочу с тобой общаться». Услышав эти фразы, ребенок решает, что любовь родителей к нему условна и возможна «только, если…».

1.1. Потребность в любви

Потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому — одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение — необходимое условие нормального развития ребенка. Ласковые взгляды, прикосновения и слова сообщают ребенку, как он вам дорог, важен, что он хороший. Психотерапевт Вирджиния Сатир утверждала, что четыре объятия в день необходимы человеку просто для выживания, а для хорошего самочувствия их нужно не менее восьми. Если ребенок не получает вербальные и невербальные знаки любви, у него появляются эмоциональные и поведенческие проблемы, которые могут перерасти в нервно-психические заболевания.

Автор выделяет несколько причин, которые мешают родителям проявлять любовь к детям:

- настрой на воспитание (я его испорчу, если буду обнимать, когда он плохо себя ведет);

- незапланированное появление ребенка на свет;

- ребенка делают ответственным за неудавшуюся семейную жизнь или карьеру.

Таким образом, ребенок становится заложником родительских комплексов, амбиций и неверных представлений о воспитании. Нередко именно родителям необходимо оказать психологическую помощь, чтобы они могли строить нормальные отношения с детьми.

У пятилетней девочки появились симптомы невроза, и ее мать обратилась за помощью к психологу. В разговоре женщина упомянула, что однажды дочь спросила ее: «Мама, а какая самая большая неприятность была у вас с папой до моего рождения?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» — удивилась мать. «Да потому что потом самой большой неприятностью у вас стала я», — ответила девочка. К неврозу привели постоянные замечания родителей о том, что ребенок «плохой», «не такой», «сущее наказание» и «постоянно всем надоедает».

1.2. Положительное отношение к себе

Самооценка закладывается в первые годы жизни и оказывает огромное влияние на судьбу человека

То, как с ребенком обращаются родители, крайне важно: если малыша понимают и принимают, терпимо относятся к его промахам и всячески поддерживают, у него формируется положительное отношение к себе, а если его постоянно муштруют, ругают и критикуют, его самооценка сильно страдает. В результате дети с низкой самооценкой, даже при наличии хороших способностей, хуже учатся, плохо ладят со сверстниками и учителями и в целом менее успешны, чем их ровесники с высокой самооценкой. В начальных классах одной московской школы проводилось психологическое исследование, целью которого было выявить, как живется детям, получившим уже в первом классе ярлык «плохой» или «хороший» (в каждом классе было выделено по 3−4 ученика каждой группы)

Результаты оказались просто поразительными! «Отличник» в среднем получал в день 23 ободряющих или хвалебных фразы («Молодец!», «Берите с него пример!», «Отлично, как всегда!») и только 1−2 отрицательных замечания. В то же время в адрес «двоечников» звучало по 25 критических замечаний в день («Опять ты!», «Никуда не годится!», «Не знаю, что с тобой делать!») и лишь — одно (а то и ни одного) положительное или нейтральное обращение. Одноклассники тоже не жаловали «двоечников», не принимая их в игру

В начальных классах одной московской школы проводилось психологическое исследование, целью которого было выявить, как живется детям, получившим уже в первом классе ярлык «плохой» или «хороший» (в каждом классе было выделено по 3−4 ученика каждой группы). Результаты оказались просто поразительными! «Отличник» в среднем получал в день 23 ободряющих или хвалебных фразы («Молодец!», «Берите с него пример!», «Отлично, как всегда!») и только 1−2 отрицательных замечания. В то же время в адрес «двоечников» звучало по 25 критических замечаний в день («Опять ты!», «Никуда не годится!», «Не знаю, что с тобой делать!») и лишь — одно (а то и ни одного) положительное или нейтральное обращение. Одноклассники тоже не жаловали «двоечников», не принимая их в игру.

Книги автора

50 стр. 20 иллюстраций 16+

Оцените книгу

Юлия Гиппенрейтер Эти дети. Кто они?

90 стр. 15 иллюстраций 12+

Оцените книгу

Юлия Гиппенрейтер Ребенок в семье

170 стр. 93 иллюстрации 12+

Оцените книгу

Юлия Гиппенрейтер Говорить с ребенком. Как и о чем?

120 стр. 20 иллюстраций 12+

Оцените книгу

Юлия Гиппенрейтер О воспитании ребенка: беседы и ответы на вопросы

140 стр. 39 иллюстраций 12+

Оцените книгу

А. Н. Рудаков, Юлия Гиппенрейтер Каким человеком вырастет ваш ребенок? Мораль и воспитание детей

180 стр. 69 иллюстраций 16+

Оцените книгу

Юлия Гиппенрейтер Типология характеров – знание, необходимое для жизни

120 стр. 120 иллюстраций 6+

Оцените книгу

А. Н. Рудаков, Юлия Гиппенрейтер Как бы ты поступил? Сам себе психолог

90 стр. 34 иллюстрации 12+

Оцените книгу

Юлия Гиппенрейтер Родителям: книга вопросов и ответов. Что делать, чтобы дети хотели учиться, умели дружить и росли самостоятельными

490 стр. 115 иллюстраций 12+

Оцените книгу

Юлия Гиппенрейтер Главная книга вопросов и ответов про вашего ребенка

400 стр. 209 иллюстраций 12+

Оцените книгу

Юлия Гиппенрейтер Большая книга общения с ребенком

Урок 3. «Давай вместе!»

Другое дело, если ребенок натолкнулся на серьезную трудность, с которой он не может справиться. Тогда позиция невмешательства не годится, она может принести только вред.

Это правило используют, если ребенок либо прямо просит о помощи, либо жалуется, что у него «не выходит», что он «не знает как», либо вообще оставляет начатое дело после первых неудач. Любое из этих проявлений — сигнал о том, что ему надо помочь.

Очень хорошо начать со слов: «Давай вместе!».

Как уберечь естественную активность ребенка? Как не забить, не заглушить ее? Опасность первая — слишком рано переложить свою часть на ребенка; опасность вторая — наоборот, слишком долгое и настойчивое участие родителя.

Рекомендуем

7 ч. 24 мин. 02 сек. 12+

Оцените книгу

Гэри Чепмен, Росс Кэмпбелл Пять путей к сердцу ребенка

5 ч. 10 мин. 00 сек. 16+

Оцените книгу

Геральд Хютер, Ули Хаузер Непослушные дети добиваются успеха. Как перестать беспокоиться об оценках и разглядеть в ребенке талант

34 мин. 31 сек. 16+

Оцените книгу

Лина Алексюнайте Как правильно кормить ребёнка?

7 ч. 52 мин. 47 сек. 16+

Оцените книгу

Найджел Латта Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума

5 ч. 30 мин. 26 сек.

Оцените книгу

Галина Монина, Елена Лютова Как помочь ребенку в общении. Советы психолога

2 ч. 09 мин. 56 сек.

Оцените книгу

Анастасия Прокопова, Анастасия Тюняева, Виктория Дергунова, Оксана Афиногенова, Олеся Покусаева Разводный мост. Как сохранить отношения с ребенком, если вы решили развестись

1 ч. 50 мин. 03 сек. 12+

Оцените книгу

Ирина Медведева Лекция «Кукольный театр как лекарство для психики»

6 ч. 12 мин. 12 сек. 12+

Оцените книгу

Алена Зюрикова #Секреты умных родителей Дзен в декрете, или Как не сойти с ума от счастья. Режим, сон, воспитание и хорошее настроение

Урок 6. Двенадцать против одного, или что нам мешает слушать ребенка

1) Приказы, команды: «Сейчас же перестань!», «Быстро в кровать», «Чтобы я больше этого не слышал». В этих фразах ребенок слышит нежелание вникнуть в его проблему, чувствует неуважение к его самостоятельности.

2) Предупреждения, предостережения, угрозы: «Если ты не прекратишь так делать, я уйду», «Еще раз это повторится, и пеняй на себя!». Они загоняют ребенка в еще больший тупик, особенно если ребенку плохо.

3) Мораль, нравоучения, проповеди: «Ты обязан вести себя как подобает», «Ты должен уважать взрослых». Дети чувствуют давление внешнего авторитета. Беседовать о моральных нормах и правилах поведения надо только в спокойные минуты.

4) Советы, готовые решения: «А ты возьми и скажи», «Почему бы тебе не попробовать». Мы сообщаем ребенку, что он еще мал и неопытен, а мы умнее его, наперед все знаем. Такая позиция «сверху» раздражает детей, не оставляет у них желания рассказать больше о своей проблеме. Им надо самим принять решение — это их путь к самостоятельности.

5) Доказательства, логические выводы, нотации, «лекции»: «Пора бы знать, что перед едой надо мыть руки», «Без конца отвлекаешься, вот и делаешь ошибки». Дети просто перестают после такого нас слышать.

6) Критика, выговоры, обвинения: «Вечно ты!». Они вызывают у детей либо активную защиту, ответное нападение, отрицание, озлобление, либо уныние, подавленность, разочарование в себе и своих отношениях с родителями

Постарайтесь обращать внимание не только на отрицательные, но и положительные стороны поведения вашего ребенка

7) Похвала. В ней всегда есть элемент оценки «Молодец, ну ты просто гений!». Лучше просто выразить ребенку ваши чувства. Используйте местоимения «я», «мне» вместо «ты» («Я очень рада», вместо «Какая ты молодец!»)

8) Обзывание, высмеивание: «Плакса-вакса», «какой же ты лентяй». Все это — лучший способ оттолкнуть ребенка и «помочь» ему разувериться в себе.

9) Догадки, интерпретации: «Я знаю, это все из-за того, что ты…», «Небось опять подрался», «Я все равно вижу, что ты меня обманываешь». Никто не любит, когда их «вычисляют». За этим последует защитная реакция и желание уйти от контакта.

10) Высмеивание, расследование: «Что же все-таки случилось? Я все равно все узнаю», «Ну почему ты молчишь?».

11) Сочувствие на словах, выговоры, увещевания. Вместо этого лучше обнять, например.

12) Отшучивание, уход от разговора: «Отстань!», «Не до тебя!»

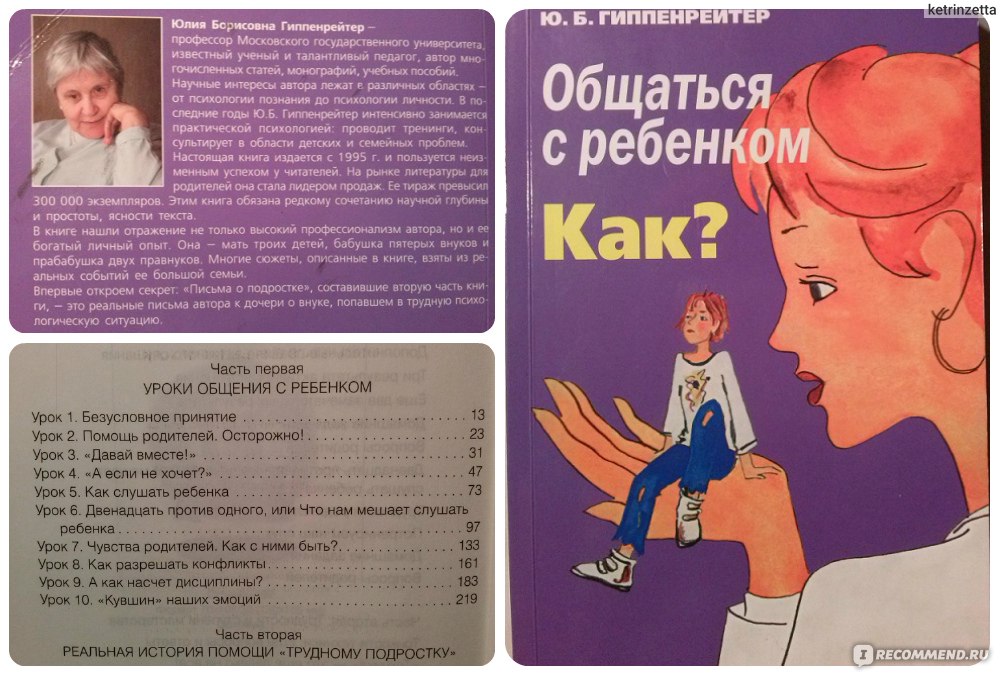

Предисловие к 6-му изданию

Эта книга повторяет текст предыдущих ее изданий без изменений. Однако в ней гораздо больше рисунков, к тому же цветных. Обычно иллюстрации помогают лучше понять то, что выражено словами. Они пробуждают интерес и лучше запоминаются. Как оказалось, многие родители читают эту книгу вместе с детьми, и картинки очень помогают в их совместных обсуждениях и разборах случаев. Надеюсь, в этом новом виде книга понравится читателям всех возрастов.

Приношу глубокую благодарность художницам Валерии Хмара и Полине Егорушкиной, творчески воплотившим в рисунках многие интересные и трудные моменты общения детей и взрослых.

Предисловие ко 2-му изданию

Первое издание этой книги быстро разошлось, что подтвердило огромную потребность наших читателей в приобретении знаний и практических навыков, которые помогают лучше общаться с детьми.

Восхищает исключительная готовность людей серьезно трудиться для создания психологического благополучия своих детей и семей, несмотря на экономические катаклизмы и стрессы нашей современной жизни. Специалисты «помогающих профессий» – практические психологи, психотерапевты, социальные работники и педагоги, число которых сейчас быстро растет, стали незаменимыми участниками этого процесса.

Автору было приятно и важно получить доброжелательные отзывы о практической пользе книги от разных кругов читателей – родителей и учителей, упомянутых специалистов, работающих с семьями и детьми, преподавателей, обучающих этих специалистов, и даже (что было особенно приятной неожиданностью) от самих детей-подростков. Положительный прием книги заставил продолжать думать над ее содержанием: что еще было бы полезно в нее включить?. Положительный прием книги заставил продолжать думать над ее содержанием: что еще было бы полезно в нее включить?

Положительный прием книги заставил продолжать думать над ее содержанием: что еще было бы полезно в нее включить?

Некоторые результаты этих размышлений нашли отражение в настоящем издании. Прежде всего в него вошел совсем новый материал, посвященный «слоям» нашей эмоциональной жизни, самооценке и ее решающей роли в жизни ребенка и взрослого. Это составило содержание нового, десятого урока. В нем же систематизируются практические выводы из всех предыдущих уроков.

Далее, в книгу включены несколько новых боксов с описанием исследований и примеров, которые помогают обогатить содержание соответствующих уроков (см. уроки 4, 9 и 10).

Наконец, нужно отметить новое художественное оформление настоящего издания.

Хочу принести искреннюю благодарность художнику Г. А. Карасевой за чуткое отношение ко всем пожеланиям автора и их мастерское творческое воплощение в рисунках и макете книги.

Моя неизменная глубокая благодарность Т. В. Сорокиной за огромный кропотливый труд по литературному редактированию обоих изданий книги, а также за постоянный энтузиазм, который был для меня большой поддержкой в процессе работы над книгой.

Урок 8. Как разрешать конфликты

Неконструктивные способы решения конфликтов:

1) «Выигрывает родитель». Сами того не замечая, родители показывают детям сомнительный пример поведения «всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого». Есть и другой вариант этого способа — мягко, но настойчиво требовать от ребенка выполнения своего желания. Часто это сопровождается объяснениями, с которыми ребенок в конце концов соглашается. При таком раскладе, ребенок усваивает правило: «Мои личные интересы (желания, потребности) не в счет, все равно придется делать то, что хотят и требуют родители». В обоих случаях у детей накапливается озлобление и обида, их отношения с родителями нельзя назвать близкими, доверительными.

2) «Выигрывает только ребенок». В этих случаях дети растут эгоистами, не приученными к порядку, не умеющими себя организовывать.

Шаг 1: Прояснение конфликтной ситуации.

Сначала родитель выслушивает ребенка

Уточняет, в чем состоит проблема, а именно: что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняет и т. д

Делает он это в стиле активного слушания, то есть обязательно озвучивает желание, потребность или затруднение ребенка. После этого он говорит о своем желании или проблеме, используя форму «Я-сообщения». Важно, что начинать надо именно с выслушивания!

Шаг 2: Сбор предложений.

Этот этап начинается с вопроса: «Как же нам быть?». Дать возможность ребенку первому предложить решение (или решения) и только затем предлагать свои варианты. При этом ни одно, даже самое неподходящее, с вашей точки зрения, предложение не отвергается с места.

Шаг 3: Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого.

На этом этапе происходит совместное обсуждение предложений. «Стороны» к этому времени уже знают интересы друг друга, и предыдущие шаги помогают создать атмосферу взаимного уважения. Если в выборе лучшего решения участвуют несколько человек, то лучшим считается то, которое было выбрано единодушно.

Шаг 4: Детализация принятого решения.

Научить ребенка (пользоваться будильником/ разогревать завтрак/ собираться в школу).

Шаг 5: Выполнение решения, проверка.

Не пеняйте ребенку при каждой неудаче. Лучше подождать несколько дней. В удобный момент, когда есть время и у ребенка и у вас и никто не раздражен, спросите: «Ну как у тебя идут дела? Получается ли?».

Почему конфликты лучше решать именно таким методом?

1) Каждый участник выслушан

2) Каждый вник в положение другого

3) Между «сторонами» не возникает ни раздражения, ни обиды, напротив, сохраняется атмосфера дружеских отношений

4) Всем предоставляется возможность осознать свои истинные желания

Урок 4. «А если не хочет?»

Все зависит от причин «непослушания» ребенка. Возможно, вы еще не прошли с ним весь необходимый путь; возможно, ему еще трудно организовать себя, а может быть, ему просто нужно ваше участие, моральная поддержка. Но чаще корень негативного упорства и отказов лежит в отрицательных переживаниях. Это может быть проблема самого ребенка, но чаще она возникает между вами и ребенком, в ваших взаимоотношениях с ним. Остановитесь и прислушайтесь к тому, как вы общаетесь с ребенком. Главное условие, без которого любая помощь ребенку превращается в свою противоположность — дружелюбный тон общения. Не следует занимать позицию над ребенком; дети очень к ней чуствительны. Тогда-то они и начинают сопротивляться «необходимому», не соглашаться с «очевидным», оспаривать «бесспорное».

Ребенок легче и быстрее учится организовывать себя и свои дела, если на определенном этапе ему помочь некоторыми внешними средствами. Ими могут быть картинки для напоминания, списки дел, записки, схемы или написанные инструкции.

Бывает, родитель готов учить, помогать сколько угодно и за тоном своим следит, а дело все не идет. Такое случается с излишне заботливыми родителями, которые хотят для своих детей больше, чем сами дети. Такие родители, как правило, сами трудно живут. У них не остается ни сил, ни времени на собственные интересы и личную жизнь

Здесь важно понять, что личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, которой он занимается по собственному желанию и с интересом

Если какие-то занятия ребенка кажутся вам пустыми или даже вредными, все равно относитесь к ним с уважением: ребенку они важны и интересны

Хорошо, если ваш ребенок расскажет вам, что именно в этих делах интересно и важно для него, и вы сможете посмотреть на них его глазами. Совсем хорошо, если вы сможете принять участие в этих занятиях ребенка, разделить с ним его увлечение

Многие занятия, которые предлагают детям родители или учителя, не выживают. В то же время они хорошо «прививаются» к уже существующим увлечениям.

Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте ему их. Речь идет о снятии мелочной заботы, затянувшейся опеки, которая просто мешает вашим детям взрослеть.

Напоминание: надо осторожно обращаться с внешними побуждениями, подкреплениями, стимулированием детей. Они могут принести большой вред, разрушив тонкую ткань собственной внутренней активности детей

Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться «сознательным».

Предисловие к 5-му изданию

Этот выпуск повторяет предыдущие издания книги без изменений.

Меня очень радует постоянное стремление родителей улучшать свои взаимоотношения с детьми. Читатели часто обращаются с просьбой написать «больше» или «что-нибудь еще». Эти просьбы вдохновляют и заставляют думать об углублении и расширении главных тем, которым посвящена эта книга. Надеюсь, в скором будущем мне удастся выполнить пожелания читателей.

Хочется добавить, что все ответы на вопросы «Как…?», которые вы здесь находите, относятся не только к отношениям с ребенком, но и к взаимоотношениям взрослых между собой

Очень важно, чтобы в семье каждый умел по-настоящему слушать, искренне выражать свои эмоции, мирно разрешать конфликты, уважать уникальность и достоинство другого. Невозможно создать правильные отношения с ребенком, если нет мирной и доброжелательной атмосферы в семье в целом. Я нередко слышу от близкого друга: «Напиши в своей книжке, что мужья – те же дети», а знакомые женщины добавляют: «И жены – тоже!»

И они правы в том смысле, что гуманные принципы общения универсальны для всех возрастов. Если вы еще не женаты или у вас еще нет детей, а тем более если они у вас есть, самое время позаботиться друг о друге и о гармоничных отношениях между собой. Тогда вы станете создателями атмосферы, которая необходима для развития личности ребенка – и вашей тоже

Я нередко слышу от близкого друга: «Напиши в своей книжке, что мужья – те же дети», а знакомые женщины добавляют: «И жены – тоже!». И они правы в том смысле, что гуманные принципы общения универсальны для всех возрастов. Если вы еще не женаты или у вас еще нет детей, а тем более если они у вас есть, самое время позаботиться друг о друге и о гармоничных отношениях между собой. Тогда вы станете создателями атмосферы, которая необходима для развития личности ребенка – и вашей тоже.

Очень надеюсь, что эта книга поможет вам в этом.

Проблема 2: ощущение «искусственности» общения

Юлия Гиппенрейтер считает, что многих конфликтов можно избежать, если родители будут больше внимания обращать на чувства ребенка, в чем им могут помочь специальные техники. Расстроившуюся из-за двойки дочку лучше не расспрашивать, а «активно» послушать, стараясь назвать то чувство, которое ей овладело: «Ты огорчилась из-за двойки».

Родителям тоже не нужно держать переживания в себе. Маме, которая сердится на сына, снова не убравшего свою комнату, пригодится «Я-сообщение»: «Мне очень тяжело все убирать одной». При этом «Ты-сообщение»: «Когда ты, наконец, будешь сам за собой убирать!» — это обвинение, которое только бы подогрело конфликт.

«Активное слушание» вместе с «Я-сообщением» Юлия Гиппенрейтер считает залогом бесконфликтной дисциплины; выслушав ребенка и рассказав о своих эмоциях, можно вместе обсудить возможные пути выхода из конфликта и выбрать один, приемлемый для всех.

Одним родителям эти техники кажутся чудодейственными, а другим не по душе их искусственность. Как призналась одна мама: «Я чувствую себя роботом, перебирая в голове фразы, которые можно сказать». Родителям, которые применяют эти техники, кажется, что они превращаются из живых людей в продуманных психотерапевтов.

И это не неслучайно: «активное слушание» изначально действительно было одним из приемов психотерапии. Ключевую роль «активное слушание» играет в нейролингвистическом программировании (НЛП), сторонники которого считают, что с помощью определенным образом построенных фраз психотерапевт может «перепрограммировать» мысли клиента. Сторонников НЛП часто обвиняют в том, что их подходы не научны и в том, что они стремятся манипулировать сознанием клиента, «зомбировать» его.

Поэтому, когда родители говорят о своих чувствах ребенку в форме «Я-сообщений» с целью «манипуляции» и получения результата, дети сразу чувствуют истинную задачу этого сообщения и включают «внутренний протест». А кроме того, в таких формулировках разговоры о чувствах звучат слишком «правильно» — неискренне и безэмоционально.

С ней согласна и Карина, мама девочки-подростка из Москвы:

«Когда я начинаю использовать приемы из книг Ю. Б. Гиппенрейтер, дочь говорит укоризненно: «Мам, опять ты психолога включаешь». Иногда даже злится. Так что в нашей семье такие штуки не прокатывают».

«Действуя по рекомендациям и игнорируя при этом свои собственные чувства, вы действительно можете создать ситуацию искусственности общения и лишнее напряжение дома», — считает Ирина Лебедева.

Специалист советует использовать психологические техники дозированно:

«Я-послания» могут восприниматься детьми в штыки, если мама постоянно говорит только о себе и своих чувствах. Рано или у поздно у ребенка возникнет закономерный вопрос: «А где же здесь я? Я ведь тоже хочу быть услышанным! Есть ли мне место дома или все пространство занято мамой и ее эмоциями?». Вместо послушания будет бунт».

Не получив желаемого эффекта от приема, который на первый взгляд показался действенным, родители испытывают недоумение и разочарование. Отсюда вытекает и третья проблема.