Чем и как можно лечить гипоксию

Главной задачей медицинского персонала является восстановление нормального поступления кислорода в мозг, а также стабилизации состояния пациента. Чтобы обеспечить должное лечение, требуется распознать нарушения, оказать первую помощь и назначить адекватную терапию.

Как определить гипоксию

На вооружении медицинского персонала имеются различные методы исследования, позволяющие диагностировать нарушения даже на ранней стадии.

Традиционно используются следующие виды лабораторно-инструментальных методов:

- УЗИ – эхография гипоксических изменений — достаточно надежный метод, широко использующийся для диагностирования отклонений от нормы при внутриутробном развитии ребенка. Способ позволяет определить кислородное голодание даже на ранней стадии.Эхографические признаки гипоксического поражения головного мозга указывают на общий объем некротических явлений у взрослых, и позволяют составить приблизительный прогноз развития заболевания.

- Пульсоксиметрия – один из быстрых способов узнать о присутствующих нарушениях. Аппарат показывает процентную насыщаемость крови кислородом.

- Клинические анализы – исследуется кислотно-щелочное равновесие. Наличие углекислого газа и кислорода, а также состояние бикарбонатного буфера.

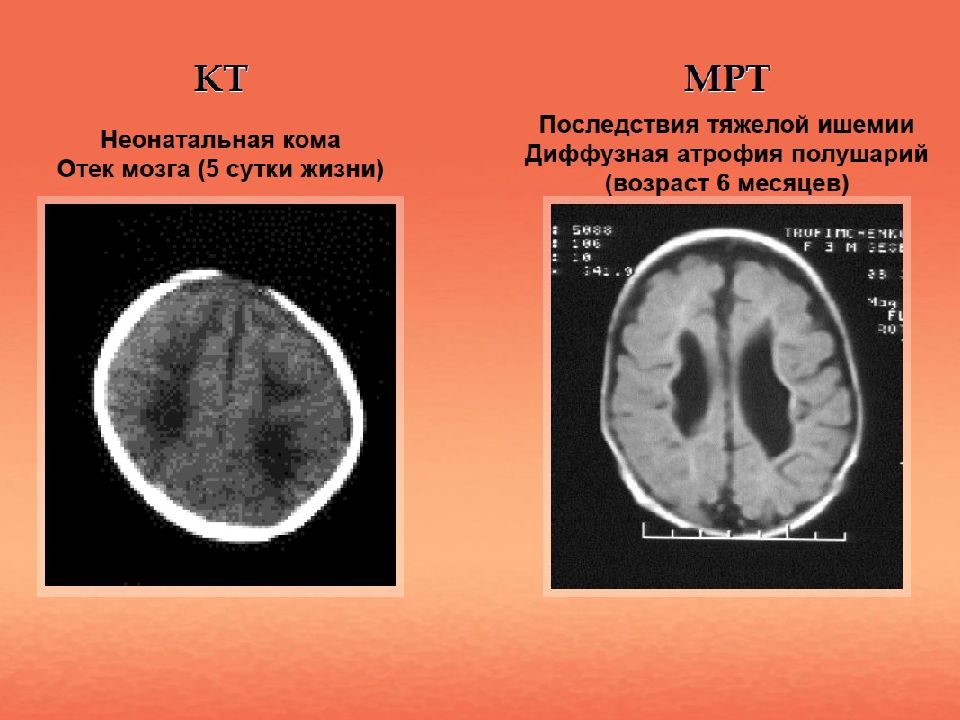

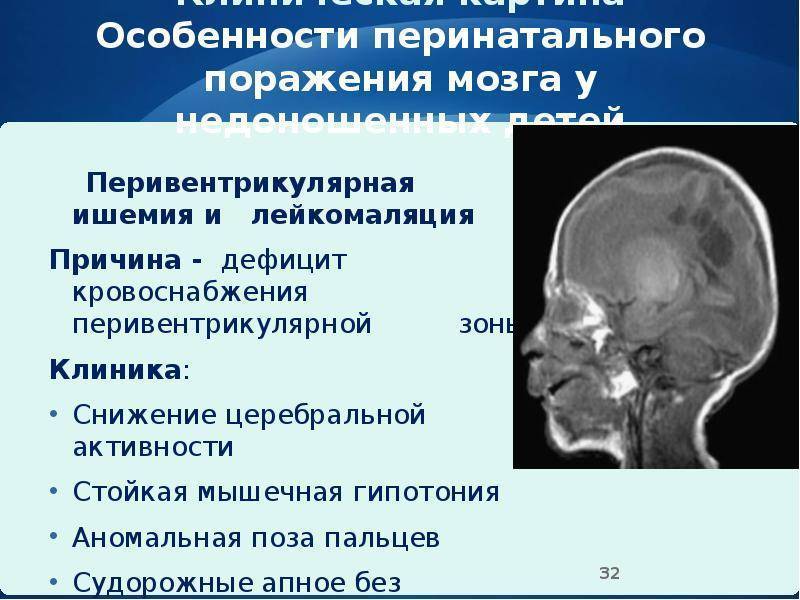

- Томография – помогает увидеть последствия заболевания: постгипоксический отек мозга, а также некротические явления. На томографии хорошо видны участки мозга с достаточной насыщаемостью кислородом. Ризидеальные изменения мозга гипоксического характера на МРТ указывают на нарушения, появившиеся вследствие перенесенных инфекционных заболеваний.

Чтобы избавиться от кислородного голодания, необходимо в точности определить катализатор нарушений. Если не устранить причину гипоксии, обязательно наступит рецидив заболевания.

Первая помощь при нехватке кислорода в мозге

Кислородное голодание проявляется в обмороках, потере сознания. При проявлении первых симптомов нарушений, необходимо обеспечить пациенту беспрепятственный доступ к свежему воздуху.

В медицинских условиях (например, при внутриутробной гипоксии сосудов), после родов сразу используют кислородную маску. Если такой возможности нет, следует проветрить помещение, освободить пациента от одежды, мешающей полноценному выполнению дыхательной функции. Сразу после этого следует госпитализировать пациента в ближайший стационар.

Лекарства от кислородного голодания мозга головы

Медикаментозная терапия направлена на устранение причин возникновения гипоксии. В любом случае, назначаются препараты железа и витаминный комплекс, улучшающий метаболизм тканей и кроветворение.

В тяжелых случаях при гипоксии головного мозга назначают следующие препараты:

- Бронхорасширяющие средства.

- Дыхательные аналептики.

- Антигипоксаны.

Наряду с медикаментозным лечением, используют переливание крови, искусственную вентиляцию легких. В некоторых случаях показано проведение хирургической операции.

Дыхательная гимнастика при гипоксии

Одним из самых действенных средств, повышающих устойчивость головного мозга к гипоксии, считается использование дыхательной гимнастики. Было разработано несколько видов различных методик, направленных на борьбу с патологическими отклонениями.

Популярностью пользуются:

- Метод Стрельниковой.

- Гимнастика Бодифлекс.

- Восточные гимнастики.

- Принцип кислородного голодания или система здоровой задержки дыхания.

Подбор метода оздоровительной гимнастики следует осуществлять совместно с лечащим врачом, в зависимости от диагноза пациента. Дыхательные упражнения служат хорошей превентивной мерой, позволяющей предотвратить осложнения от гипоксии.

Народные средства при гипоксии

Народные средства направлены на насыщение коры мозга, пораженной гипоксией, питательными веществами, за счет улучшения метаболизма и кроветворения.

Эффективными считаются следующие рецепты:

- Сок берёзы – пьют по 1 л в день. При необходимости можно использовать настойки из листьев или почек берёзы.

- Боярышник – настаивают на коньяке. Настойку делают из расчета 70 гр., почек боярышника на ½ спиртного напитка. Состав отстаивают 2 недели. Принимают по 1 ст. л. до каждого приема пищи.

- Брусника – положительное влияние оказывают настойки из листьев, ягод. Листья брусники заливают кипятком и настаивают, как чай.Брусничный отвар принимается после каждого приема пищи. Свежие или моченые ягоды брусники употребляют натощак или перед сном.

Народное лечение не отменяет традиционных методов терапии и необходимости консультации у врача.

Острая гипоксия у новорожденных

Такая форма кислородного голодания возникает у детей в момент рождения. Как правило, мать никак не может предотвратить развитие острой гипоксии. Иногда ребенок начинает задыхаться по вине неквалифицированного медицинского персонала. Беременная женщина, готовясь к родам, должна заранее выбрать роддом, в котором родовой процесс будет проходить под наблюдением высококвалифицированных специалистов.

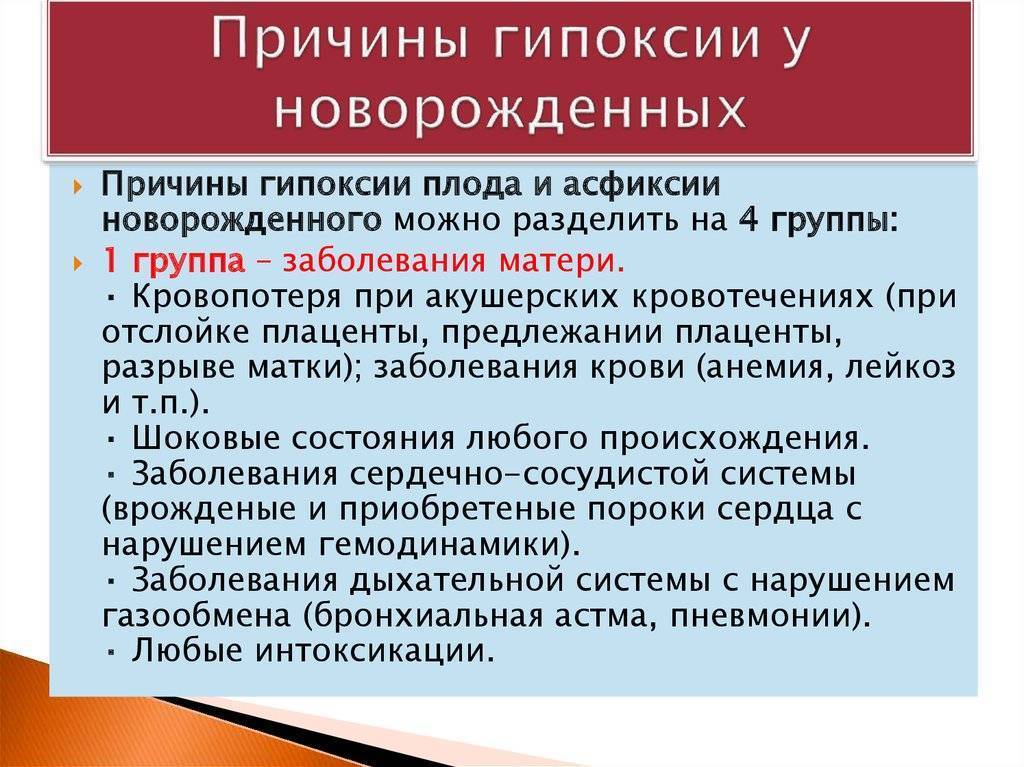

Причины патологического состояния

Порой острая гипоксия возникает на фоне применения родостимулирующих препаратов. Стимуляция схваток способствует заглатыванию малышом амниотической жидкости. Быстрые роды не позволяют подготовиться к появлению на свет ни ребенку, ни организму матери. Агрессивное родовспоможение нередко приводит к травмам.

Выделяют несколько основных причин острого кислородного голодания новорожденных:

- многоплодная беременность;

- многоводие;

- слабая родовая деятельность;

- обвитие пуповиной;

- отслойка плаценты.

Острая форма гипоксии может развиться по причине тяжелых родов

Курс лечения для грудничка

Лечить последствия гипоксии у новорожденного нужно незамедлительно. При рождении малыш может заглотить околоплодные воды. Чтобы освободить дыхательные пути ребенка, медперсонал должен при помощи специального оборудования удалить остатки слизи и жидкости из носа и рта. Пока новорожденный не восстановил дыхание, ему надевают кислородную маску.

- Легкая форма не требует серьезного лечения — достаточно массажа, физиопроцедур и лечебной гимнастики (подробнее в статье: как проводится массаж тела новорожденного ребенка?).

- Средняя степень тяжести предполагает прием препаратов, улучшающих мозговое кровообращение и повышающих обменные процессы в детском организме.

- Если наблюдается тяжелая форма патологии, ребенка помещают в реанимацию. При отеке мозга назначают мочегонные препараты. Судороги и напряженность мышц снимают противосудорожные лекарственные средства.

Постгипоксические изменения

Довольно часто постгипоксические изменения приводят к отставанию в развитии. Дети плохо набирают вес, позже начинают говорить, у них наблюдаются неврологические расстройства. Нередко гипоксия у новорожденных приводит к психическим заболеваниям.

Меры профилактики

Главное, что должна делать будущая мама для здоровья своего малыша, – это следить за здоровьем. Для этого ей необходимо регулярно посещать гинеколога, а также чаще гулять и больше двигаться, вдыхая свежий воздух и насыщая кровь кислородом.

Необходимо вовремя проходить все назначенные врачом процедуры и сдавать анализы. Так можно выявить проблему на ранней стадии и вовремя начать лечение. К началу родовой деятельности роженица должна знать, в какой роддом необходимо отправиться.

Гипоксия у новорожденного — что это такое, причины и последствия

Водянка яичек у новорожденного – что это такое и как лечить

Здравствуйте, дорогие друзья!

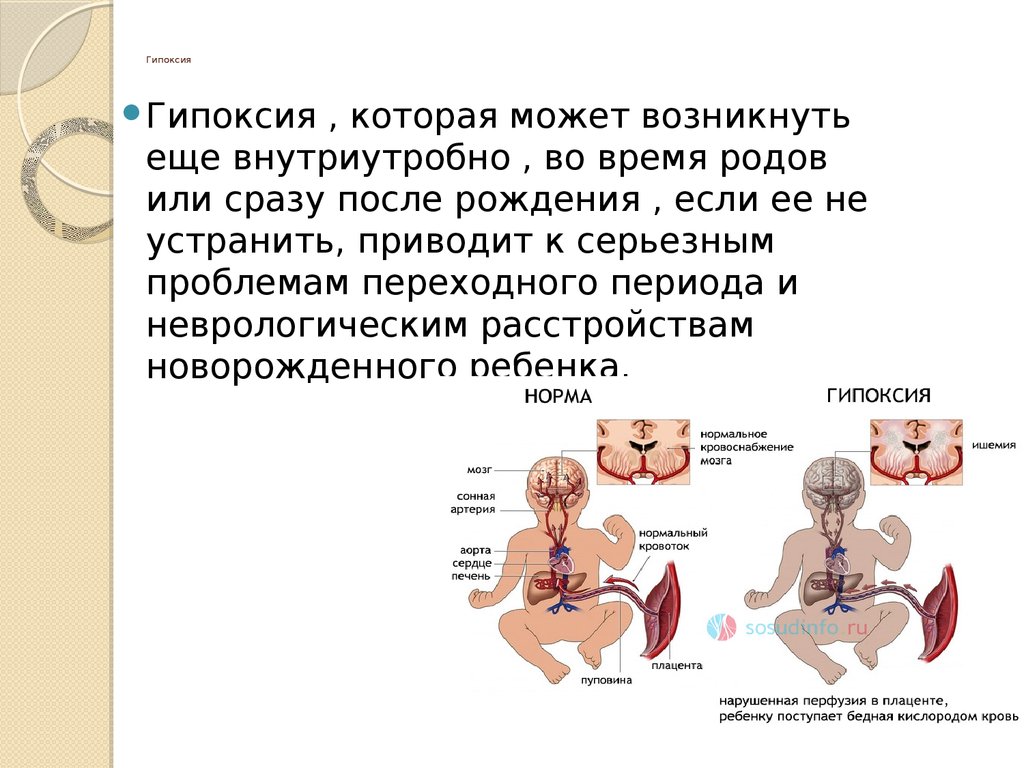

Жизнь молодой мамы наполнена сюрпризами. Приятными, которые готовит нам сам малыш, улыбаясь, делая свои первые шаги и произнося свое первое слово. И не очень. Чаще всего их преподносит природа в виде недугов и патологий. Об одной из них мы сегодня и поговорим. Гипоксия у новорожденного. Что это такое? Если вкратце, то – это кислородное голодание. Причем испытывает его не только мозг, но и ткани, и внутренние органы малыша.

Это не заболевание, но специфическое, нередко опасное, явление, которое нужно знать «в лицо». Ведь если легкая степень гипоксии может и не оказать негативного влияния на развитие крохи, то с тяжелой шутки плохи. Часто она становится причиной нарушения мозговой деятельности, возникновения неврологических заболеваний, неправильной работы внутренних органов и даже инвалидности. В запущенных случаях возможен летальный исход.

Виды аномалии зубов

| Вид | Характеристика |

|---|---|

| Патология размера | Макродентия. Коронка значительно увеличена. Аномалия развития связана со слиянием нескольких зачатков в один вследствие гормонального дисбаланса. Дефектные единицы чаще дислоцируются в верхнем ряду зоны улыбки. Микродентия. Чрезмерно мелкие единицы. Патогенез связывают с генетической предрасположенностью. Нарушение касается резцов, в основном верхних. |

| Аномалии строения зубов | Гиперплазия. На коронке образуются «жемчужины» — образования из эмали разной формы 1,5 — 3,5 мм в диаметре. Капельки чаще локализуются около шейки сегмента, либо в зоне бифуркации корня.Дисплазия. Поверхность единицы неоднородная, местами истончена, присутствуют серые пятна. На резцах имеется много зазубрин. Возможно появление сколов, повышения чувствительности.Гипоплазия. Эмалевый слой резко истончен, иногда отсутствует (аплазия). Приводит к преждевременному развитию воспалительных заболеваний твердых тканей (кариес, пульпит).Несовершенный дентиногенез. Единицы янтарного цвета, опалесцируют. Эмаль и дентин хрупкие, подвержены истиранию и разрушению.Недостаточный амелогенез. Проявляется истончением эмали, появлением коричневых пятен, гиперестезией к стрессорным факторам. |

| Дефект формы | Шиповидные (в виде шипа или шила). Сегменты широкие у основания резко сужаются к периферии. Возможно сочетание с микродентией. Поверхность неровная, пятнистая. Патология характерна для сегментов зоны улыбки. Бочкообразные (зубы Гетчинсона). Шейка утолщена, режущая поверхность имеет выемку в центре которой отсутствует эмалевый слой. Коренные сегменты, имеющие укороченную поверхность и гипоплазию эмали, др. |

| Нарушение роста | Аномалии роста зубов связывают с их анормальным пространственным расположением: вестибулярное смещение (кнаружи); оральное (внутрь);высокая или низкая локализация; трема, диастема (щели между единицами); тортоаномалия (поворот сегмента вокруг оси); скученность; транспозиция (смена места). |

| Патология численности | Сверхкомплектные (гипердентия). Лишние единицы. Гиподентия (недостаточное количество). Адентия (полное отсутствие единиц во рту). |

| Нарушение прорезывания | Ретенция (задержка единицы в челюсти или альвеолярном отростке). Позднее прорезывание резцов. Нарушение прорезывания парных сегментов. Преждевременное прорезывание. |

| Аномалии корней зубов | Характеризуются изменением количества корней (в меньшую или большую сторону), их искривлением |

К общим симптомам, встречающимся при большинстве аномалий развития являются: дискомфорт во рту (иногда болезненность), проблемы с пережевыванием пищи, дефекты речи. Такие патологии часто сопровождаются другими генетическими пороками (расщепление неба, губы, т. д.).

Мероприятия для восстановления здоровья ребенка

В дальнейшем перенесший внутриутробную гипоксию малыш должен постоянно состоять на учете у невролога, чтобы врач имел возможность вовремя замечать патологии в физическом и психическом развитии и назначать необходимую терапию, поскольку состояние длительного кислородного голодания способно вызвать различные отклонения и отставания в развитии малыша. Чтобы этого избежать, потребуется регулярно оценивать его здоровье и проводить при необходимости соответствующее лечение. Чтобы помочь новорожденному малышу справиться с последствиями гипоксии, родители должны обеспечить спокойную атмосферу дома, комфортный температурный режим, защитить от перегрева и переохлаждений. Не стоит туго пеленать ребенка, нужно дать ему возможность больше двигаться. Большим плюсом является грудное вскармливание, теплые ванночки с успокаивающими травами, специальный массаж и гимнастика, применять которую детский врач должен научить маму. Это нужно делать ежедневно в течение 2-3 лет. В сложных случаях течения болезни по назначению педиатра массаж должен проводить специалист, имеющий навыки по лечению заболеваний нервной системы. Именно с помощью массажа можно помочь восстановиться нервной системе и преодолеть задержки в развитии ребенка. Интенсивное воздействие на центральную нервную систему оказывает рефлексотерапия, ее применяют также по назначению врача, если гипоксия вызвала значительные нарушения в развитии ребенка. Есть различные методы рефлексотерапии: иглоукалывание, лечение лазером и пр. По показаниям желательно проконсультироваться с врачом-остеопатом, обсудить с ним целесообразность остеопатического лечения. Помочь в преодолении последствий внутриутробной гипоксии может и лечебная физкультура, это становится актуальным при задержке развития моторики. Проводить ее должен специалист, владеющий этими навыками. Если возникают задержки речевого развития, необходимо обратиться к логопеду. Все вышеперечисленные мероприятия должны проводиться в строгой системе, с определенной последовательностью и под обязательным наблюдением лечащего врача, который имеет возможность отслеживать динамику психического и физического развития ребенка. Самолечение абсолютно недопустимо! При правильном и ответственном подходе к лечению в большинстве случаев удается преодолеть негативные остаточные явления гипоксии и вернуть состояние ребенка к нормальным показателям.

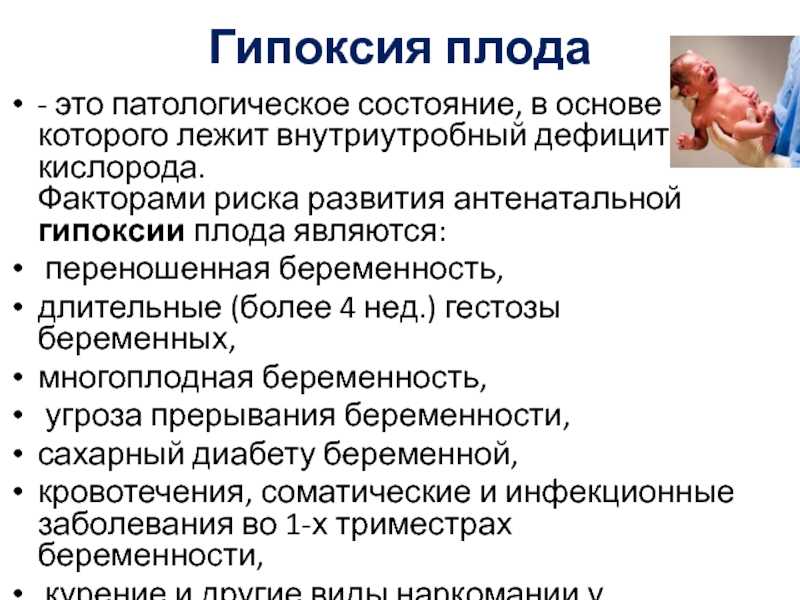

Понятие гипоксии

Гипоксией называют кислородное голодание мозга у новорожденного или плода во время вынашивания. Этот диагноз ставят в период беременности, когда будущая мать проверяется на консультациях. А также заболевание может возникнуть непосредственно у младенца, когда проходят роды и после них. Часто данная патология несет за собой тяжелые последствия, такие как инвалидность и даже смерть. Но верное диагностирование и своевременное лечение симптомов, дают огромное количество шансов на поправку малыша и его последующую жизнь.

Если к центральной нервной системе не поступает нужное количество кислорода, страдает множество функций организма. Это нарушение работы дыхательных путей, сердца, почек. Обычно гипоксию опеделяют через несколько минут после родов, что значительно повышает возможность выздоровления. Диагностику проводят благодаря шкале Апгар. Данная методика за пару секунд обозначит предрасположенность к кислородному голоданию у новорожденного. Она заключается в распределении цифр от 1 до 10, где самый высокий показатель отвечает за то, что с малышом все в порядке и он здоров. Соответственно, более низкие сигналы свидетельствуют о появлении гипоксии у ребенка.

Врачи различают легкую, среднюю и тяжелую стадию кислородного голодания. Учитывая его формы назначают лечение.

- Первая степень заболевания проходит не слишком заметно, но внимательно понаблюдав за крохой, отмечают его сонливость, вялость, он становится очень капризным.

- Вторая стадия выражается также излишним беспокойством новорожденного, частый плач, плохой аппетит.

- На третьей, малыш имеет явные вышеперечисленные симптомы. Возможны судороги и кома, ребенок находится в тяжелом состоянии. В таком случае ему необходима реанимация и неотлагательное лечение.

Бывает на две категории гипоксии: острая и хроническая. К первой относится внезапное возникновение заболевания в следствии влияния каких-либо факторов при рождении. А хроническая форма гипоксии случается, когда ее развитие берет начало в утробе матери.

Клиническая картина

В начале беременности, особенно в первом триместре выявить гипоксию самостоятельно невозможно. Плод только формируется и ещё не может дать знать о неудобствах. Диагностировать патологию можно только с помощью допплерографии, УЗИ и КГТ.

Беременная женщина одна знать, что симптомом может быть частая усталость, дискомфорт общего состояния. Конечно, если у роженицы имеются предпосылки, то нужно сообщить врачу и своевременно пройти обследования.

С помощью КГТ медики наблюдают за сердцебиением плода и его активности. Нормальные показатели:

- в спокойном состоянии от 120-160 ударов в минуту;

- увеличивается значение, когда женщина резко меняет позу или же сам плод переворачивается;

- сердечные удары ровные, стабильные и без скачков.

Если имеется патология, то картина абсолютно другая:

- сердечный ритм медленный или наоборот быстрый;

- на движения и смену положения ЧСС не реагирует.

Во втором триместре с помощью допплерографии врач оценивает кровоток в системе мать-плацента-плод. Это тоже позволяет выявить угрозу развития гипоксии и других патологий, связанных с кровообращением.

В это же время, когда малыш уже шевелиться, то он может сообщать матери о дискомфорте. Ведёт себя либо слишком активно, либо же наоборот – абсолютно спокойно. И тот, и тот прямой признак какой-то проблемы исследует обратиться к врачу.

Профилактика

Профилактика гипоксии у ребенка – это одна из первоочередных задач, которая встает перед беременной женщиной. Чтобы не пришлось долго лечиться от последствий кислородного голодания, будущая мама должна соблюдать следующие рекомендации:

Проводить время на свежем воздухе

Важно не просто сидеть, а совершать пешие прогулки. Так организм будет получать достаточное количество кислорода.

Отказаться от вредных привычек

Алкоголь и табачный дым отрицательным образом влияют на состояние плода.

Заниматься специальной гимнастикой для беременных женщин.

Регулярно наблюдаться у гинеколога, соблюдать его рекомендации.

Вовремя сдавать анализы.

Правильно питаться. В меню обязательно должны присутствовать свежие фрукты и овощи, яйца, зелень, морепродукты, печень. Доказано, что анемия способствует развитию гипоксии плода.

Придерживаться распорядка дня.

Все экстрагенитальные инфекции должны быть пролечены до появления ребенка на свет.

Сразу после начала схваток необходимо вызывать скорую помощь и отправляться в медицинское учреждение. Только в условиях роддома новорожденному может быть оказана качественная помощь. Роды на дому являются опасными. Очень часто такие мероприятия заканчиваются тяжелыми последствиями для женщины и ребенка.

С целью профилактики гипоксии, акушеры должны незамедлительно снимать пуповину с шеи ребенка

Важно быстро очищать его дыхательные пути от слизи и других примесей, мешающих нормальному дыханию. Соблюдение акушерского пособия при ведении родов является основной профилактики гипоксии в условиях роддома

Последствия для больного

В зависимости от степени повреждения головного мозга остаточные явления могут проявляться:

- астеническим синдромом – слабость, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность нарушение сна;

- вестибулярно-атаксическим – головокружение, неустойчивость походки, затруднение координации;

- паркинсоническим – дрожание рук, замедленность движений;

- нарушением интеллекта, памяти, способности к умственной деятельности;

- ослаблением зрения и слуха;

- психическими расстройствами – агрессия, деменция, депрессия.

Гипоксия мозга у ребенка при недостаточном лечении может привести к задержке роста и развития, умственной отсталости.

Как лечить

Лечение гипоксии у новорожденных предполагает восстановление дыхания и нормального кровообращения. Выбор терапии зависит от цвета амниотической жидкости и тяжести состояния ребенка при рождении.

Первичная реанимация при гипоксии у грудничков проводится в несколько этапов:

- Аспирация дыхательных путей ребенка.

- Активизация или стимуляция дыхания.

- Восстановление нормальной гемодинамики и поддержка кровообращения.

Для компенсации кислородного голодания у новорожденного могут быть использованы кислородосодержащие смеси (в кислородной палатке и маске, кувезе, при ИВЛ).

Для лечения последствий гипоксии мозга применяются медикаментозные средства.

Восстановление нормального дыхания

Восстановление нормального дыхания при кислородном голодании проводится по следующему алгоритму:

- Отсосать амниотическую жидкость из носоглотки и рта новорожденного, не затрагивая заднюю стенку глотки.

- Согреть ребенка.

- Промокнуть кожу новорожденного пеленкой и уложить на спину, слегка запрокинув его голову с помощью валика, помещенного под плечи. При наличии мекония в дыхательных путях уложить ребенка на спину, не обсушивая.

- При отсутствии самостоятельного спонтанного вдоха стимулировать ребенка (хлопнуть по подошве или пятке, растереть кожу вдоль позвоночника). При наличии мекония в плодных водах вместо этого следует интубировать грудничка и очистить верхние дыхательные пути.

При наличии гипоксии у новорожденного в лечении запрещено применять следующие меры:

- хлопать ладонью по ягодицам и корпусу;

- обливать ребенка или брызгать на него водой вне зависимости от ее температуры;

- подавать струю кислородной смеси в лицо новорожденного;

- сжимать грудную клетку (вне проведения закрытого массажа сердца).

Ребенку с тяжелой степенью дефицита кислорода может потребоваться закрытый массаж сердца и подключение к ИВЛ. Массаж проводится при частоте пульса 60-80 уд/мин.

Употребление препаратов

Терапия зависит от степени тяжести гипоксии, доношенности ребенка и других факторов. При асфиксии легкой или средней тяжести применяются следующие препараты:

- 20% раствор Глюкозы и Кокарбоксилаза;

- 4,2% раствор Гидрокарбоната натрия.

При тяжелой кислородной недостаточности назначаются такие лекарства, как:

- растворы Глюкозы, Кокарбоксилазы и Натрия гидрокарбоната;

- заменители крови для инфузионной терапии (физиологический раствор, раствор Рингера, Реополиглюкин);

- Адреналин;

- Преднизолон, Гидрокортизон;

- Кальция Глюконат;

- Налорфин;

- Допамин и др.

Лечить гипоксию после первичной стабилизации состояния ребенка необходимо инъекциями витаминов группы В, витаминами Р и Е, глутаминовой кислоты и других препаратов.

Согревание ребенка

Чтобы не усугубить гипоксию, необходимо обеспечить оптимальную температуру и оксигенацию окружающей среды. Организм ребенка плохо справляется с теплорегуляцией, а охлаждение тела может привести к спазму дыхательной системы. Сразу после очищения дыхательных путей младенца помещают под источник инфракрасных лучей.

Детей с легкой степенью кислородного дефицита оставляют с матерью или кладут в кислородную палатку. Грудничков с гипоксией тяжелой и средней степени тяжести переводят в кувез или подключают к ИВЛ (при отсутствии положительной динамики после закрытого массажа сердца).

Кислородная маска

После выполнения первичных реанимационных мероприятий оценивается частота пульса, интенсивность дыхания и цвет кожи новорожденного.

При отсутствии или слабости дыхания проводится вентиляция легких с помощью кислородной маски и мешка Амбу. Если искусственная вентиляция продолжается более 2 минут, в желудок вводят детский зонд, который предотвращает заброс желудочного содержимого в пищевод.

При недостаточной эффективности масочной вентиляции у ребенка в лечение включают трахеальную интубацию. Дальнейшую ИВЛ проводят через эндотрахеальную трубку.

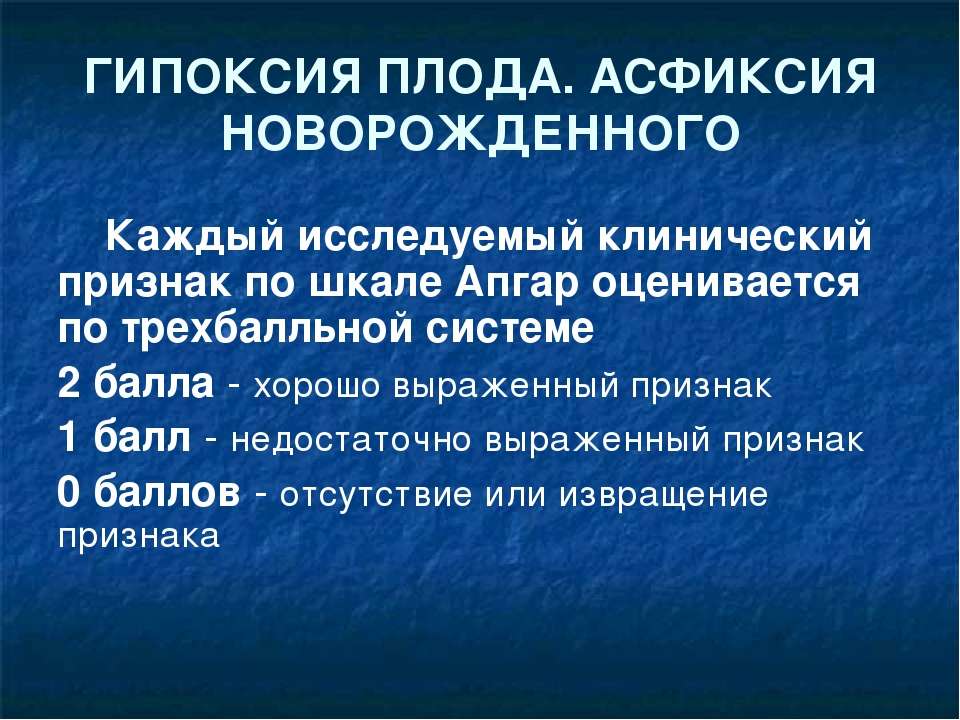

Признаки гипоксии. Шкала Апгар

Оценка состояния ребенка проводится сразу после рождения, на первой минуте и спустя 5 минут. С этой целью используют шкалу, разработанную Виржинией Апгар, учитывая и суммируя следующие показатели, каждый из которых оценивается от 0 до 2 баллов:

- окраска кожи;

- частота дыхания;

- рефлекторная активность;

- частота сердечных сокращений;

- тонус мышц.

По полученной сумме баллов определяется отсутствие или наличие гипоксии и ее степень:

- норма – количество баллов 8-10;

- легкая гипоксия – 6-7 баллов;

- среднетяжелая гипоксия – 4-5 баллов;

- тяжелая гипоксия – 0-3 балла.

Гипоксия легкой степени определяется практически у всех новорожденных на первой минуте жизни и исчезает в течение 5 минут самостоятельно.

Среднетяжелая гипоксия новорожденного требует определенного лечения, состояние ребенка приходит в норму через несколько дней. При тяжелой гипоксии или асфиксии проводятся немедленные реанимационные мероприятия, назначается комплексное лечение и наблюдение за ребенком в дальнейшем.

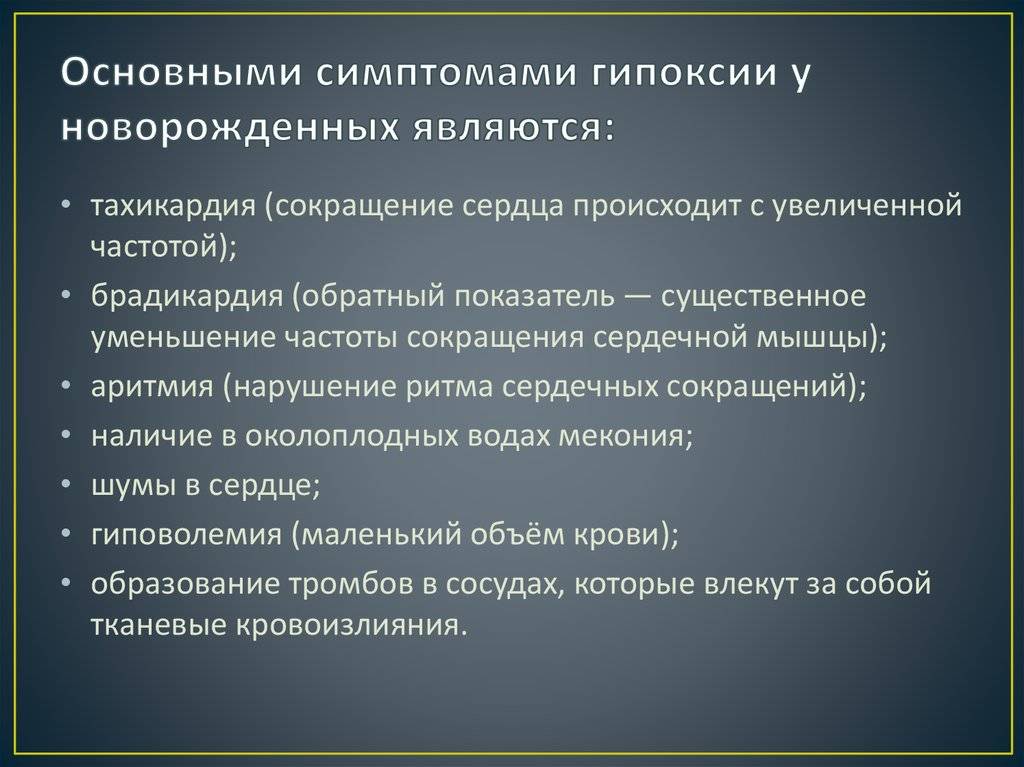

Клиника гипоксии новорожденного, как правило, ярковыражена и диагноз устанавливается сразу после появления ребенка на свет. К признакам данного состояния относятся тахикардия, с постепенной заменой на брадикардию (менее 100 ударов в минуту), нарушение ритма сокращений сердца, аускультация шумов в сердце, бледность кожи и синюшность носогубного треугольника и конечностей.

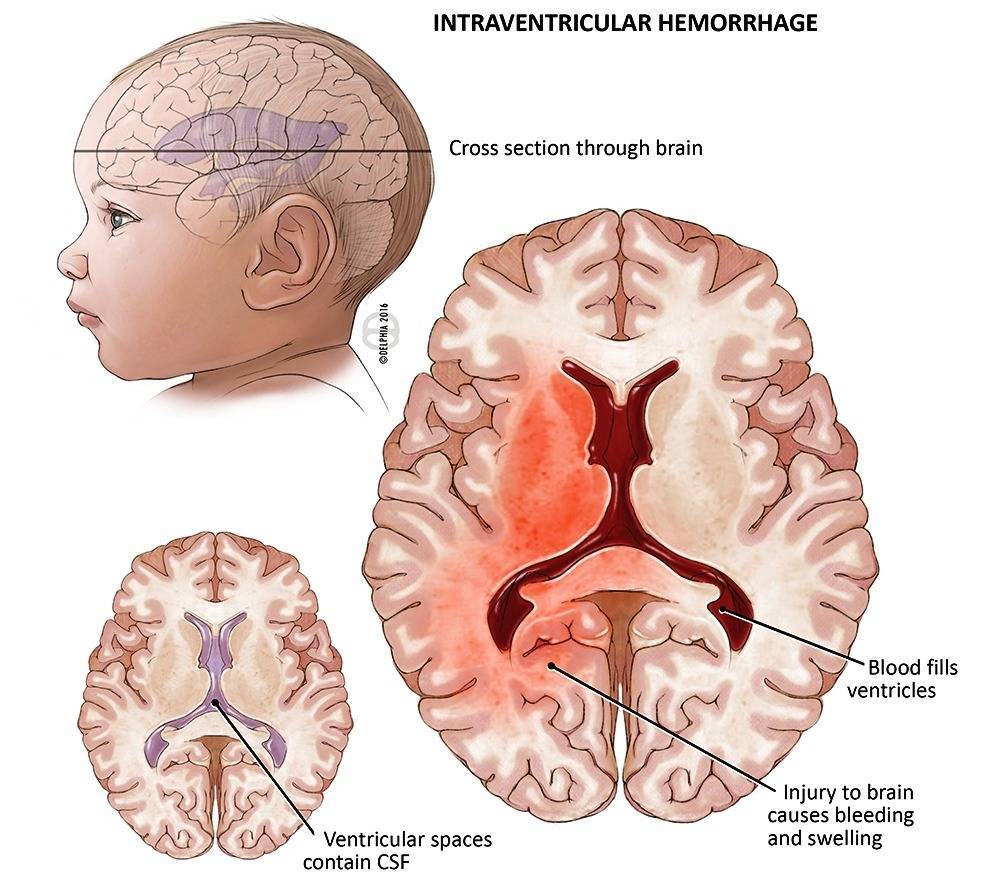

Отмечается нерегулярное дыхание или его отсутствие, двигательная активность снижена или отсутствует (ребенок вялый или не шевелится), присутствие в околоплодных водах мекония (зеленые воды). Увеличиваются показатели свертываемости крови, что ведет к тромбообразованию в сосудах и кровоизлиянию в ткани.

В дальнейшем, если гипоксия была пропущена на первых минутах жизни ребенка, присоединяются следующие признаки:

- постоянная сонливость;

- беспокойный сон, вздрагивания;

- мраморный оттенок кожи конечностей;

- ребенок быстро замерзает (при купании, переодевании);

- беспокойное, капризное поведение, беспричинный плач;

- дрожание мышц лица во время плача или в покое.

Гипоксическая энцефалопатия

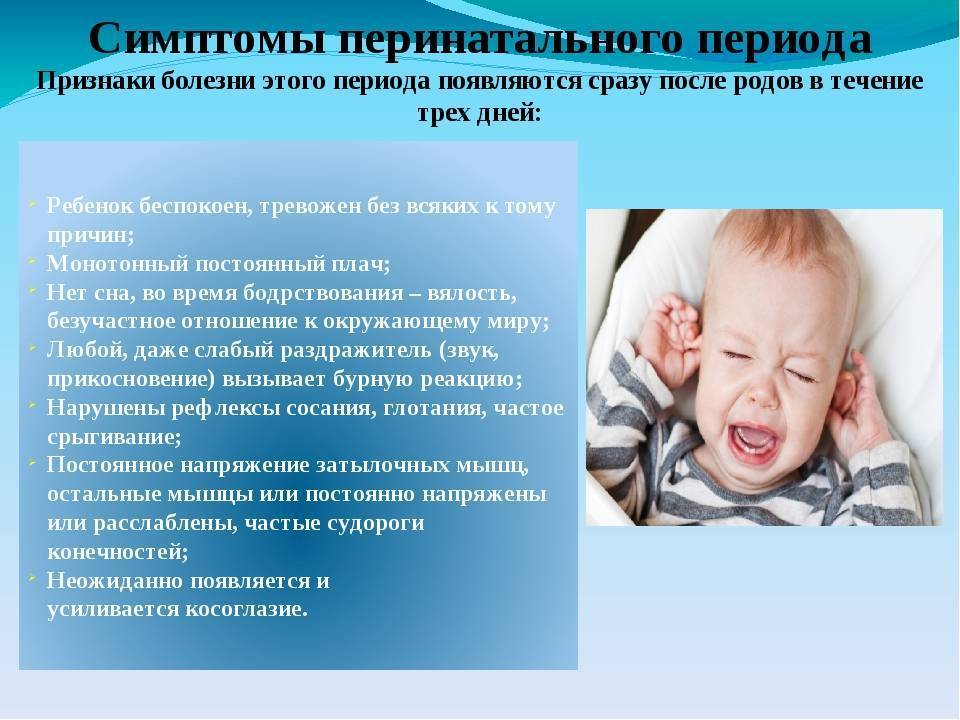

Гипоксия новорожденного ведет к развитию гипоксической энцефалопатии (поражение головного мозга), которая подразделяется на степени тяжести:

легкая – сонливость или возбуждение новорожденного, исчезающие через 5-7 суток;

среднетяжелая – кроме сонливости и/или возбуждения наблюдается плач без причины, судороги, неприятие ношения на руках, быстрое замерзание;

тяжелая – сильная сонливость и заторможенность, развитие психомоторного возбуждения или коматозного состояния с непрекращающимися судорогами.

Гипоксия симптомы у ребенка

Хроническая гипоксия плода последствия для ребенка не всегда матери заметны сразу после родов. Но неонатологи (педиатры в роддоме) должны видеть самые малейшие изменения в функционировании организма крохи.

Заподозрить нехватку кислорода у новорожденного можно по следующим признакам:

- Бледности кожных покровов, в тяжелых случаях появляется цианоз (синюшность области возле рта и губ);

- Ослабленному дыханию или отсутствию дыхательной деятельности;

- Слабому крику;

- Снижению тонуса мышц;

- Брадикардии (урежение сердечных сокращений). В норме сердцебиение у новорожденного должно быть более 100 ударов в минуту;

- Снижению рефлексов или по полному их отсутствию.

На кислородное голодание указывает и цвет околоплодной жидкости. В норме она прозрачная, при патологических процессах зеленоватая или даже с примесью мекония – первородного кала младенцев.

Все вышеперечисленные признаки точно определяет только врач. Но и внимательные мамы могут заметить некоторые симптомы гипоксии:

- Периодическое дрожание подбородка;

- Беспокойный сон малыша;

- Подергивание тела во время смены позы;

- Частое прерывание сосания во время кормления или плач ребенка в это время.

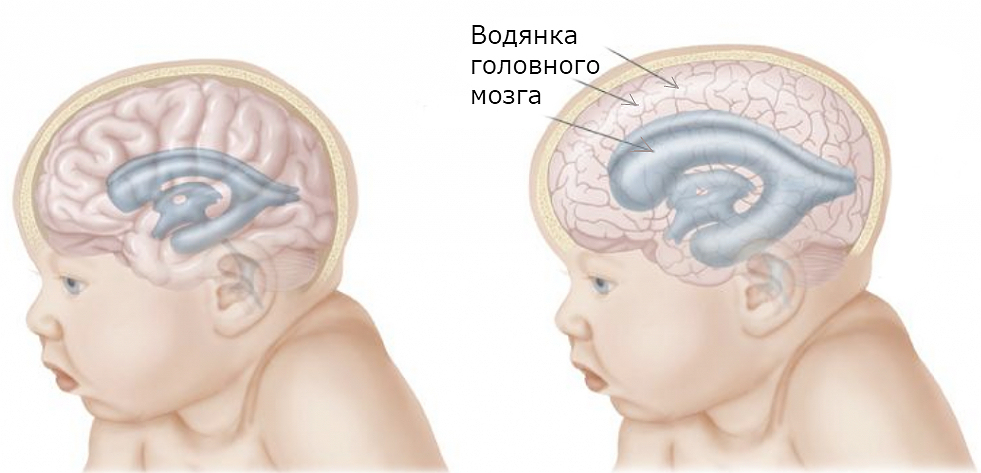

Без лечения гипоксия у ребенка 2-х месяцев и старше может привести к задержке психомоторного развития, эпилепсии, гиперактивности, вегето-сосудистой дистонии, гидроэнцефалопатии.

Симптомы

Гипоксия у новорожденного ребенка приводит к тому, что симптомы будут давать о себе знать в течение долгого времени. Главным критерием является наличие дыхательных расстройств, которые провоцируют сбой в работе сердца и в системе кровообращения.

Тяжесть гипоксии определяется по шкале Апгар. Она имеет три степени:

- От 6 до 7 баллов – у новорожденного легкая гипоксия. При этом ребенок делает вдох в течение первых 60 секунд после появления на свет. Дыхание ослабленное, окраска кожи синюшная. Тонус мышц снижен. Такое состояние не требует специальных мероприятий.

- От 4 до 5 баллов – гипоксия средней степени тяжести. Вдох ребенок выполняет в течение первых 60 секунд, дыхание слабое, сбивчивое. Малыш тихо кричит, его пуповина пульсирует. Лицо и конечности синего цвета, мышечный тонус снижен. При грамотно организованной терапии справиться с патологией удастся за несколько дней.

- От 1 до 3 баллов – тяжелое удушье. Дыхание редкое, либо появляется в виде хрипов, ребенок не кричит, пуповина не пульсирует. Кожа младенца бледная. У детей с тяжелым удушьем диагностируется недостаточность функционирования надпочечников. Для спасения жизни ребенка требуются экстренные реанимационные мероприятия.

Если врач выставляет 0 баллов, то говорят о клинической смерти новорожденного.

Практически у всех детей, появившихся на свет, имеется легкая гипоксия. В норме она самостоятельно проходит через 5 минут.

Симптомы, указывающие на кислородное голодание:

- Слабость дыхания, либо его отсутствие.

- Тахикардия, которая сменяется брадикардией.

- Сбой сердечного ритма.

- Наличие шумов в сердце.

- Синюшность кожи.

- Низкая двигательная активность, либо ее отсутствие.

- Наличие зелени в околоплодных водах.

- Появление подкожных кровоизлияний.

По этим признакам врач сразу же выставляет диагноз.

Поздние признаки гипоксии

Кислородное голодание у новорожденных может быть пропущено в силу определенных обстоятельств. Если верный диагноз не был выставлен на первых минутах жизни младенца, натолкнуть на мысль о том, что с ним не все в порядке, должны следующие симптомы:

- Сонливость ребенка. Грудные дети должны просыпаться для обеспечения своих естественных нужд. В норме, они спят не более 21 часа в сутки. Оставшиеся 3 часа малыш должен бодрствовать.

- Беспокойный сон. Ребенок часто плачет, все время вздрагивает.

- Кожа рук и ног имеет мраморный окрас.

- Во время переодевания и выполнения гигиенических мероприятий ребенок мерзнет. Его конечности в течение длительного времени остаются холодными на ощупь.

- В состоянии покоя и во время плача у ребенка подрагивают лицевые мышцы.

Если мать замечает у младенца такие симптомы, она должна сообщить об этом педиатру.

Гипоксия мозга у новорожденных

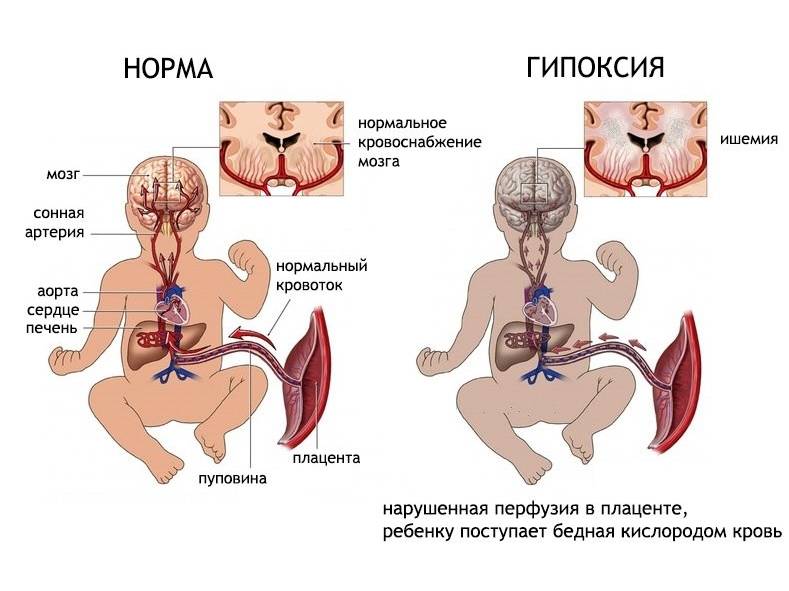

На долю врожденных патологий, гипоксии приходится порядка 30-35%. Данная патология происходит по причине кислородного голодания плода во время развития в утробе матери. Нехватка кислорода в мозге у новорожденного приводит к аномалиям в развитии внутренних органов: легких, печени, сердечнососудистой и центральной нервной системы.

Из-за чего мозг младенца испытывает недостаток кислорода

Как уже отмечалось, именно кровь поставляет в головной мозг кислород. Отвечает за транспортировку питательного элемента — гемоглобина. Чтобы создать достаточное количество этого вещества, требуется большое количество элементов железа.

При анемии наблюдается дефицит железа, соответственно, снижается скорость и интенсивность поступления кислорода к тканям тела. Легкая незначительная гипоксия у новорожденных обычно проявляется, если мама страдает от анемии.

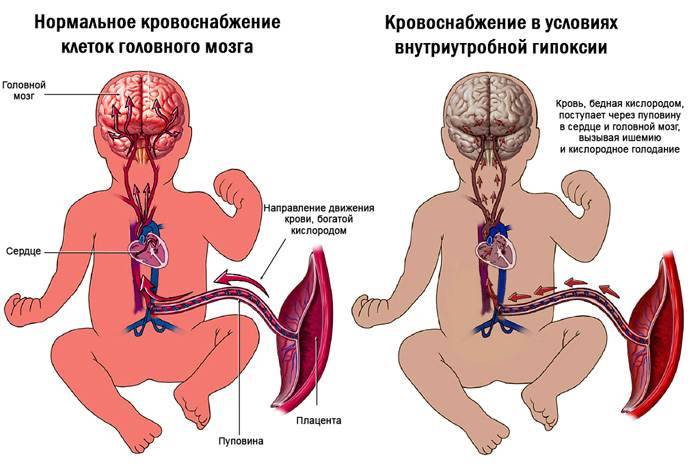

Вторая из основных причин связана с плацентарной недостаточностью. Через плаценту мама питает эмбрион и снабжает его кислородом. Нарушение обмена веществ блокирует нормальный обмен веществ.

Недостаточное насыщение кислородом сосудов мозга развивающегося плода, из-за плацентарной недостаточности, происходит по следующим причинам:

- Вредные привычки.

- Сердечнососудистые заболевания.

- Стрессы.

- У недоношенных.

- Многоплодовая беременность.

- Внутриутробные инфекции.

- Длительное сдавливание головки плода.

- Родовые травмы.

Диагноз гипоксия плода ставят приблизительно в 10-15% случаев беременности

Принимающий роды врач обратит внимание на состояние новорожденного. Предпосылкой для проведения кардиомониторинга и дополнительного обследования является:

- Мутные воды с зеленоватым оттенком.

- Обвитие плода пуповиной.

- Преждевременная отслойка плаценты.

Признаки постгипоксических изменений головного мозга у новорожденного проявляются в характерных симптомах: неврологических приступах, нарушении жизненных ритмов, раздражительности и плаксивости. В сочетании с результатами УЗИ мозга новорожденного и анамнеза, можно поставить точный диагноз о наличии кислородного голодания.

К каким последствиям может привести гипоксия у грудничка

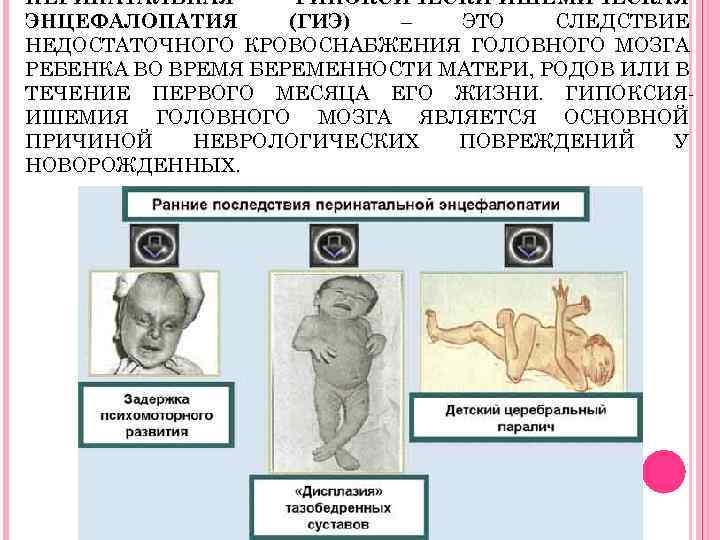

Последствия гипоксии новорожденного зависит от степени повреждения и наличия необратимых изменений в ЦНС. При легкой степени повреждений, осложнения проявляются в развитии перинатальной энцефалопатии.

Отёк мозга у новорождённого при гипоксии приводит к инвалидности и, к сожалению, смерти. При благоприятном исходе удается частично восстановить основные функции. Возможны проблемы в развитии: неусидчивость, гиперактивность, низкая концентрация внимания, расстройства речи.

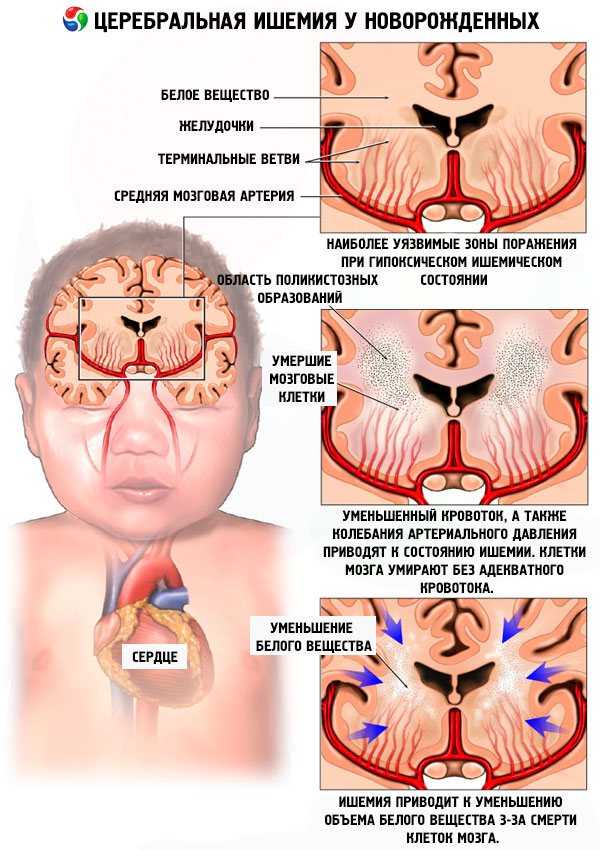

Причины поражения ЦНС

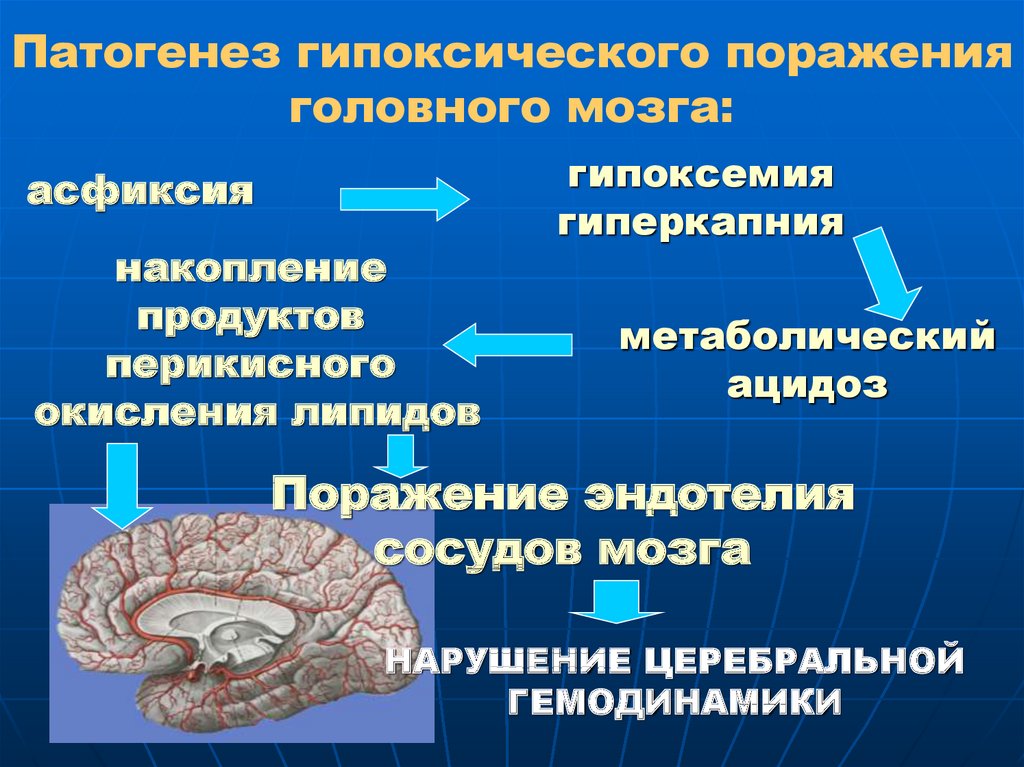

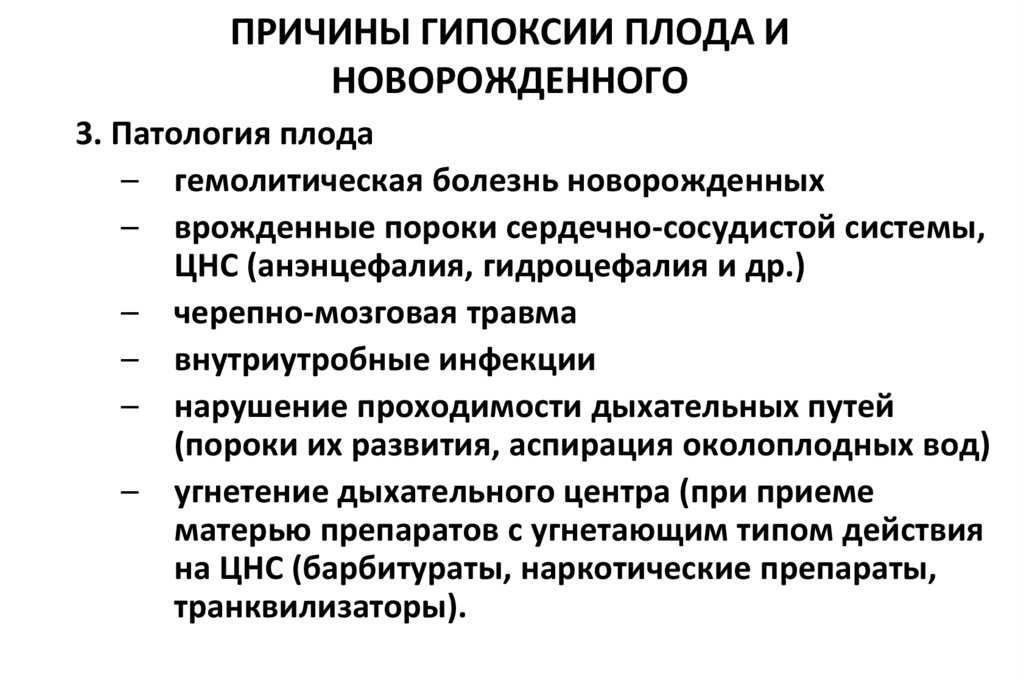

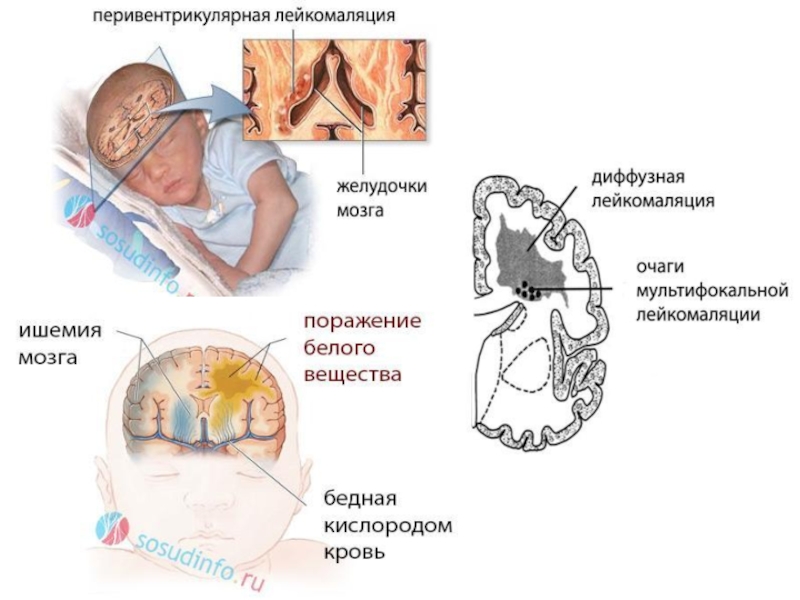

Основная причина заболевания – это ишемическая гипоксия, то есть повреждение клеток нервной системы из-за их недостаточного кровоснабжения. Тип нарушений зависит от ряда факторов, в том числе от длительности кислородного голодания. Так, при острой гипоксии повреждаются стволовые части и подкорковые структуры, при длительном дефиците кислорода – кора головного мозга. Процесс развивается в период внутриутробного развития и сразу после рождения, а его причинами могут становиться следующие факторы:

- со стороны матери: различные нарушения кровообращения в матке, обильные кровотечения, различные патологии развития плаценты;

- во время беременности: вредные привычки, системный прием некоторых групп препаратов;

- во время родов: обвитие пуповины, массивные кровопотери у матери, пониженное артериальное давление и низкий пульс у ребенка;

- в первые дни жизни: пороки сердца и врожденные заболевания системы дыхания, ДВС-синдром и другие патологии.

Различные патологии сердечно-сосудистой системы являются пусковым механизмом к развитию гипоксически-ишемического поражения ЦНС. Дефицит кислорода в артериальной крови вызывает его нехватку в нервной ткани. Так возникает некроз (отмирание) некоторых нервных клеток либо их групп. В таком состоянии снижение артериального давления провоцирует ухудшение ситуации, может приводить к хронизации процесса и необратимым изменениям. Из-за замедления обмена веществ происходит ацидоз (окисление) клеток, что становится причиной отечности. Ишемические изменения часто включают повышение внутричерепного давления, а также патологии внутренних органов (легких, почек, печени).

СПРАВКА! Под ишемически-гипоксическим поражением ЦНС подразумевают необратимые изменения в тканях головного мозга, вызванные их недостаточным кровоснабжением. Менее опасные нарушения чаще классифицируют как гипоксически-ишемическую энцефалопатию, но эти термины могут быть взаимозаменяемы.