Почему страхи укореняются в детях

Иногда страхи остаются с ребенком надолго, сопровождаются истериками, появлением навязчивостей, плавно разрастаются и переходят на другие сферы.

Например, сначала ребенок не хочет ходить в садик — боится одной конкретной воспитательницы. Потом начинает бояться оставаться без мамы или папы в любых других местах. И в конце концов не может находиться на улице, в публичных местах даже с родителями — и перестает вообще выходить из дома.

Что заставляет их укореняться так прочно и тормозить движение вперед? Можно выделить три основных причины:

- Травматическая ситуация или физическое насилие

- Особенности развития ребенка — расстройства шизоидного и аутистического спектра, ЭПИ-синдром, умственная отсталость; эти расстройства могут иметь необычную логику развития страха, страхи иногда сопровождаются повышенной устойчивостью и вязкостью (долго может говорить о пугающем объекте); малая мозговая дисфункция (ММД), в частности астенический синдром, проявляет себя в развитии неуверенности, тревожности, страха самовыражения, склонностью чрезмерно волноваться и избегать некоторых ситуаций

- Поведение родителей, которое усиливает страхи ребенка или создает новые

Ситуация с насилием и психическое нездоровье — это сложные темы, которые требуют обязательной помощи специалиста. Невозможно придумать универсальные рекомендации, которые будут уместны в каждом из этих случаев, опыт и знания психолога тут незаменимы. А вот с третьим пунктом можно начать работать самостоятельно.

Проявление страха в жизни

Яркое проявление страха – ужас, шок, крик, оцепенение. Менее яркое – напряженность, нервозность, плач (также внутренний плач). В любом случае человека выражает более или менее выраженное чувство беспокойства и переживания. Есть три ступени проявления страха родителей.

- Беспокойство. Оно проявляется в виде неслаженных движений, повышенного интереса к личности, нетерпимости и невозможности ждать. Родителям хочется все знать о ребенке и контролировать каждый его шаг. Таким образом, они стараются избавиться от страха. Но он затягивает их еще сильнее. Человек становится суетливым, неестественно активным и болтливым.

- Хроническое беспокойство. Человек становится пессимистом – погружен в себя, мало говорит, редко улыбается, много думает и всегда чем-то озадачен. Он не может находиться здесь и сейчас – его мозг суетлив и беспокоен. Он чувствует зажимы в теле, головную боль, плохо спит.

- Хронический страх. Человек настолько перепуган внутри себя и занят своими мрачными мыслями, что не может работать и концентрироваться. Во время общения он возвращается к предмету страха и не может фокусироваться на других темах. Он просыпается со страхом и засыпает с ним.

- Патологический страх. Возникает вследствие длительного хронического. Человек становится социопатом, почти не общается и старается реже выходить из дома.

Слияние: «Твой страх — мой страх»

Ребенок заражает страхом родителя. В результате малыш наделен большей властью и большей ответственностью.

Ребенок может пойти дальше и начать исследование границ взрослого: «А этого он тоже испугается? А вот этого?» Например, начнет бояться кошек или голубей (реальная ситуация). Здесь родитель вряд ли присоединится и не будет прятаться от кошек и голубей, страх ребенка постепенно угаснет

А если новый страх тоже будет правдоподобным — ребята со двора, воспитатель в саду? Поэтому важно не идти на поводу у ребенка и не уходить от пугающей ситуации

Оставить ребенка наедине со страхом, предложить справиться самостоятельно — тоже не вариант, хотя нам часто кажется, что это поможет:

- бросить в воду исподтишка, застать врасплох

- заставить пройти мимо собаки, прикоснуться к пауку

Ребенку показывают, что родитель не дает разрешение на страх, а значит, страх — плохое чувство, его нужно прятать. Он остается наедине с переживаниями, но уже многократно усиленными, обильно приправленными обидой и напряжением.

В первом и втором случае взрослым руководит страх. Но это, конечно, не страх собаки (пауков, темноты), а тех эмоций, которые испытывает ребенок, бессилия, ощущения, что родитель не знает, как с ними справиться.

Суть этих эмоций такова, что с ними не нужно справляться. Нет такого способа, чтобы ребенок быстро перестал бояться пугающего объекта — можно только постепенно учить его преодолевать негативные переживания. Для этого достаточно выслушать, подтвердить, что такой страх имеет право на существование, что, может, вы и сами немножко пугаетесь, или, наоборот, не пугаетесь, но вы рядом, готовы защищать его. Победить страх нужно вместе: не обходить собаку закоулками, но пройти мимо крепко взявшись за руки, подбадривая ребенка.

Хороший посыл, который может дать взрослый:

- «Собака страшная, но я ее не боюсь. Я рядом, я тебя защищаю»

- «Одному (без мамы) в садике страшно. У тебя это в первый раз. Тут новые игрушки, смотри. Я обязательно вернусь вечером»

Страх несуществующих персонажей

Некоторые родители, укладывая деток спать, пугают их разными мифическими, сказочными персонажами: Бабой-Ягой, Бабаем, Бармалеем и другими. Взрослые считают, что пугаясь страшных, неизвестных чудовищ, их ребенок быстрее уснет, и не будет шуметь, вертеться, ерзать в кровати. Однако такие ночные страхи бывают очень опасны и могут привести к бессоннице у малышей, нежеланию спать, страха перед темнотой и ночью. Поэтому, прежде, чем устрашать свое чадо такими жуткими монстрами, куда лучше прочесть добрую сказку или веселую историю, интересный стишок, который настроит ребенка на позитивный лад и скорее поможет заснуть.

Как распознать детский страх?

Как правило, понять, что малыш боится, несложно. Испугавшись, дети могут расплакаться, крепко вцепиться в родителей или попытаться «спрятаться», закрыв лицо руками. Ребенок может настороженно замереть или демонстрировать тревожность – грызть ногти, сосать палец, нервно перебирать руками. Есть у страха и физиологические симптомы: тремор рук, сердцебиение, вспотевшие ладони, тошнота, потребность сходить в туалет.

Однако в некоторых случаях ребенок может скрывать от родителей свой страх. Косвенно на него могут указывать, например, бессонница, перемены в поведении или упорное нежелание о чем-то говорить.

Детско-родительские страхи

Родители часто удивляются, когда наблюдают у ребенка страх. У них самих таких страхов нет:

- они не боятся людей и общительны

- не боятся врачей и уколов

- не боятся собак

- отлично держатся на воде

Но проблемы ребенка тонко отражают те области, которые мы (педагоги, родители) можем в себе не замечать. Требуются дополнительные усилия, чтобы оценить свое поведение и изменить его ради спокойствия и адекватного развития ребенка. Такие ситуации я объединяю в четыре группы:

- Слияние: «Твой страх — мой страх»

- Трансляция родительского переживания ребенку: «Смотри, как я волнуюсь!»

- Перекладывание ответственности: «Прими решение сам»

- Тут все просто: угрозы, критика, гиперконтроль

Страх воды

После очередного купания в ванночке ребенок может наотрез отказываться мыться в дальнейшем. Такое чувство страха может быть вызвано чрезмерной активностью в воде, повлекшей за собой попадание воды в нос, рот, глаза, уши, что было очень неприятно и вызвало отталкивающую реакцию у малыша. Он довольно долго еще может проявлять нежелание лезть в ванну. Также, причиной данной фобии может быть слишком горячая вода. Одного раза вполне достаточно, чтобы дети надолго запомнили неприятные ощущения от окунания в чересчур нагретую воду. Родители обязательно должны следить за температурой в ванной, а также за поведением в ней своего малыша. Это позволит, в первую очередь, избежать проблем с купанием.

Страх темноты

Данная фобия может проявляться в любом возрасте у детей. В основном, причиной ее возникновения является бурные фантазии у ребенка. После прочтения на ночь мамой нескольких книжек ребенок может представить, что к нему в комнату заглядывают гномы, колдуны, волшебники, монстры и прочие. Их сон становится беспокойным, они часто просыпаются по ночам, им сняться ночные кошмары. И так может продолжаться не только в дошкольном возрасте, но и у детей постарше, у школьников и подростков. Чтобы не травмировать детскую психику и успокоить малыша, на ночь в его комнату можно не закрывать дверь или оставлять включенным ночник.

Страх громких звуков

Многие дети очень боятся и не переносят резкие, громкие звуки: хлопанье дверями, удары молотком, крики родителей во время ссоры и прочие. Для них это настоящий стресс, который со временем только нарастает, накапливается и может вылиться в серьезные проблемы со здоровьем. В первую очередь взрослые должны помнить, что нельзя повышать голос при разговоре друг с другом, а если так уж хочется иногда поскандалить, желательно делать это, пока ребенка нет дома, чтобы лишний раз его не травмировать. Также мамы и папы не должны кричать на своих детей, даже если те провинились, испортили какую-то вещь, разбили любимую кружку или вазу, подрались и т.д. Ничто не стоит детских слез и нарушенной нервной системы в таком юном возрасте.

Методы преодоления страхов

- Научитесь выражать свой страх в рисовании. Пытайтесь больше заниматься творческой деятельностью, когда вас посещают мрачные мысли. Помните, что творческой может быть даже обычная готовка.

- Не ставьте ребенка без конца на первое место. Помните, что в некоторых моментах он действительно может позаботиться о себе сам.

- Выпишите на листочек все свои страхи и напишите рядом, что может произойти, если они сбудутся. Далее проанализируйте – действительно ли это страшно, или может стать для ребенка новым опытом.

- Не придумывайте страхов там, где их нет. Старайтесь смотреть на мир более реально.

- Постарайтесь работать со своей мнительностью – откажитесь от драматических фильмов, передач, историй.

- Помните, что вы не способны контролировать жизнь ребенка на все 100%, поэтому в некоторых моментах постарайтесь расслабиться и довериться течению жизни.

Родители испытывают много страхов: перед детским садом, школой, на детской площадке, а также при внедрении малыша в новый коллектив. Если вам очень тревожно и советы не помогают, пообщайтесь с психологом или закажите консультацию онлайн. Иногда профессиональный ответ является лучшим лекарством.

Страхи молодых родителей бывают разные — виды родительских страхов

Ситуативный тип страха. Возникает во время какой-то ситуации – на экзамене, при нападении животного, грабителя, во время паники. Человек может «заразиться» ситуативным страхом при общении с людьми, которые его испытывают и высказывают вслух. Это называется реальным страхом.

Личностный тип страха. Страх как черта характера. Человек, испытывающий этот тип страха, отличается подозрительностью, мнительностью, недоверием, тревожностью. Сюда можно отнести многие необоснованные страхи родителей — воображаемый страх определенной ситуации («Я боюсь, что ребенок сейчас ударится»).

Иногда эти два типа страха возникают одновременно. Например, человека покусала собака и теперь при встрече он ее боится. Страхи могут иметь разные уровни – от обычного до патологического. Обычный (нормальный) и защитный страх заканчивается быстро или проходит с возрастом. Он не меняет личность человека и не дает сломаться внутреннему стержню. Патологический страх не поддается контролю, он возникает и исчезает, мешает жить и работать.

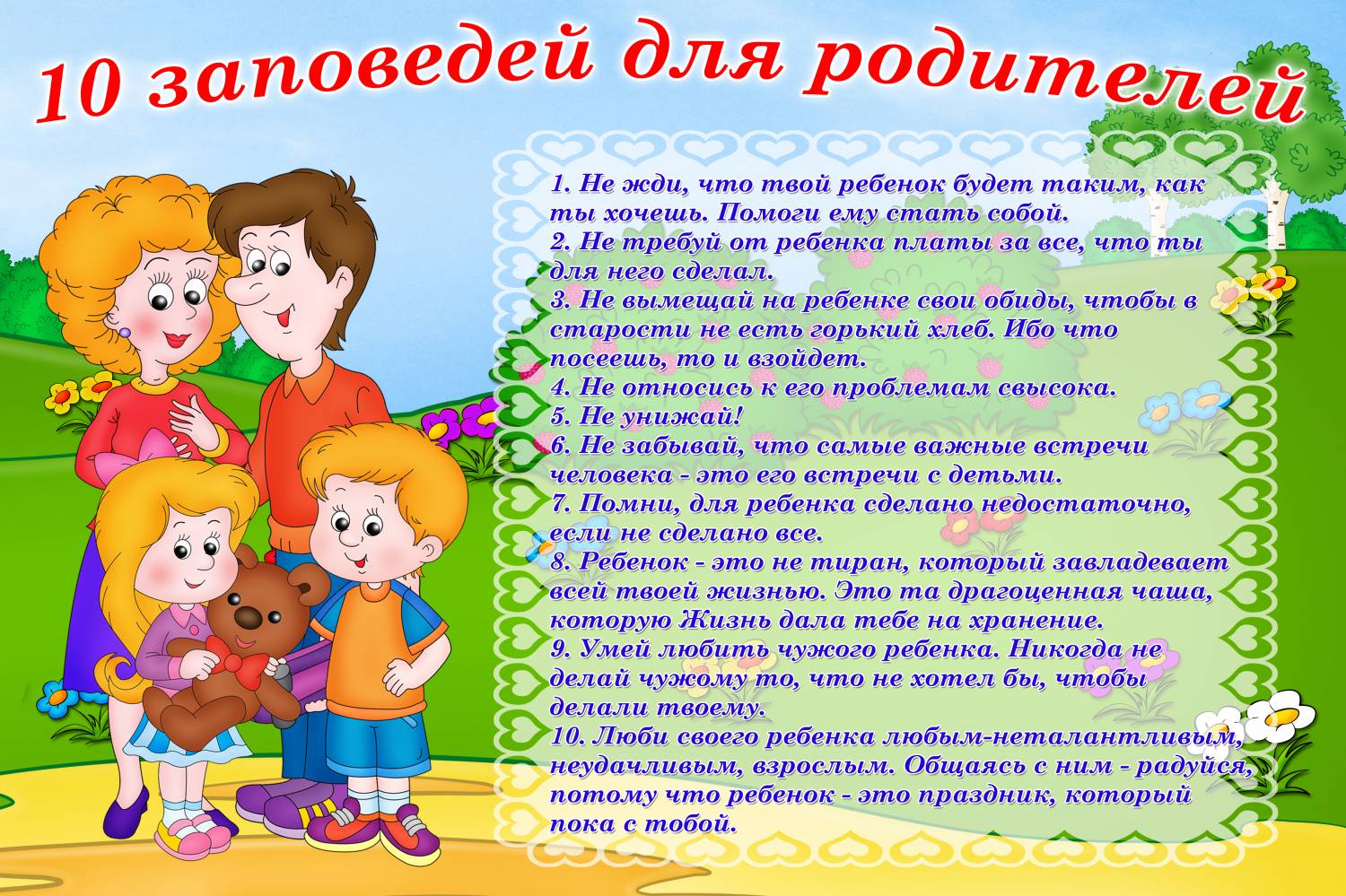

Как бороться с детскими страхами: советы психологов

Универсального ответа на вопрос о том, как помочь ребенку преодолеть страх, конечно, не существует. Для начала попробуйте выяснить, что могло стать причиной возникновения страха. Малыш увидел страшный сон? Испугался, услышав сказку о Бабе-Яге? Будьте терпеливы и деликатны:

Не высмеивайте страхи малыша и не обсуждайте их с посторонними людьми.

Откажитесь от запугивания как метода воспитания.

Постарайтесь поговорить с ребенком о его страхах в спокойной и дружелюбной манере. Обсудите с ним, что может уменьшить страх? Толчком к такому разговору может стать, например, детская книга на похожую тему.

Относитесь бережнее к психике малыша, оградите его от страшных фильмов, историй и новостей.

Подайте личный пример. Не секрет, что маленькие дети часто копируют поведение родителей

Поэтому взрослым важно преодолеть собственную тревожность и разобраться с фобиями.

Перекладывание ответственности: «Прими решение сам»

Взрослые пытаются повлиять на ребенка с помощью уговоров и убеждения, потому что боятся, что нанесут травму, испугают еще больше, если не заручатся его согласием. А согласия тем меньше, чем больше уговоров. Но ведь нормально, что ребенок избегает неприятных и страшных вещей. Жизнь в дальнейшем их будет предоставлять в большом количестве не спрашивая.

Оптимальный вариант — проиграть пугающую ситуацию дома, отрепетировать поход к врачу, репетитору или парикмахеру. Тогда ребенок сам с легкостью и удовольствием отправится на приключение

Репетиция сработает не всегда, поэтому важно говорить уверенным голосом, показать, что ребенок справится. В таких ситуациях допустимо директивно направлять ребенка несмотря на крики и начинающуюся истерику, но делать это нужно доброжелательно и с любовью, избегая насмешек, угроз и заигрывания. Самые бесстрашные дети — это те, кого не спрашивают, но кого поддерживают

Самые бесстрашные дети — это те, кого не спрашивают, но кого поддерживают.

Эффективные методы и приемы предупреждения и преодоления детских страхов:

1. Повышение общего уровня эмоциональных переживаний ребенка (достижения комфортности в общении, в ожидании новой игры, максимальное развертывание критериев оценки и похвалы)

При этом большое внимание уделяется в детском коллективе атмосфере принятия, безопасности, чтобы ребенок чувствовал, что его ценят несмотря на успехи

2. Метод последовательной десенсибилизации, суть которого заключается в том, что ребенка помещают в ситуации, связанные с моментами, которые вызывают у него тревогу и страх.

3. Метод «реагирования» страха, тревоги, напряжения, которая осуществляется с помощью игры-драматизации, где дети с помощью кукол изображают ситуацию, связанную со страхом.

4. Манипулирование предметом страха (приемы «рисование страхов», «рассказы о страхах») в ходе этой работы ситуации и предметы страха изображаются карикатурно.

5. Эмоциональное переключение, «эмоциональные качели» (ребенку предлагают изобразить смелого и труса, доброго и злого и тому подобное.

6. Сказкотерапия (в игре ребенок становится смелым героем сказки или мультфильма, предоставляет любимому герою роль защитника).

Чего боятся наши дети

Это зависит от возраста ребенка.

В год малыши боятся окружающей среды, посторонних людей, отдаление от матери.

От 1 до 3 лет – темноты, ребенку страшно оставаться одному, бывают также другие страхи.

От 3 до 5 лет у детей встречается страх одиночества, темноты, замкнутого пространства, сказочных персонажей (как правило, в этом возрасте они ассоциируются с реальными людьми).

От 5 до 7 лет преобладают страхи, связанные со стихиями: пожаром, глубиной и т. п., боязнь родительского наказания, животных, боязнь страшных снов, потери родителей, боязнь заразиться какой-либо болезнью.

Советы родителям по снижению уровня страхов или тревоги у детей:

Помните, что детские страхи – это серьезная проблема и не надо воспринимать их только как «возрастные» трудности.

Не иронизируйте, ребенок поймет, что защиты ждать не от кого, и окончательно закроется.

Направляйте и контролируйте просмотр детских мультфильмов, старайтесь, чтобы дети смотрели передачи с положительными героями, ориентированные на добро, тепло.

Стремитесь к тому, чтобы в семье была спокойная, доброжелательная атмосфера, избегайте ссор, конфликтов, особенно в присутствии детей.

Не запугивайте ребенка: «Не будешь спать – позову волка» и тому подобное.

Больше поощряйте, хвалите, одобряйте и морально поддерживайте ребенка.

Рисуйте с ребенком страх и все то, чего он боится. Тему смерти лучше исключить.

Можно предложить уничтожить рисунок: порвать или сжечь.

Не ждите быстрого результата, страх не исчезнет сразу.

Посмейтесь вместе с ребенком. Этот способ предполагает наличие бурной фантазии у родителей. Если ваш ребенок боится, например, грозы, постарайтесь придумать какую-нибудь историю (обязательно страшную) из собственного детства о том, что вы и сами точно так же боялись грозы, а потом перестали. Пусть сын или дочь посмеется с вас. Ведь одновременно они смеются и над своим страхом, а значит, уже почти победили его

Важно, чтобы малышу было понятно: «У мамы или папы были такие же страхи, а потом они прошли, следовательно, это пройдет и у меня»

Играйте по ролям. Игры по ролям хороши тем, что позволяют моделировать практически любую ситуацию, которая вызывает у ребенка тревогу, и решить ее ненавязчиво в игре, формируя таким образом в сознании ребенка опыт преодоления своего страха.

Несколько игр и упражнений на преодоление страха и повышение уверенности в себе:

«Качели»

Участвуют как ребенок, так и взрослый. Ребенок садится в позу «зародыша», поднимает колени и наклоняет к ним голову. Ступни прижать к полу, руками обхватить колени, глаза закрыть. Взрослый становится позади ребенка, кладет руки на плечи сидящему и медленно покачивает его. Выполняется 2-3 минуты.

«Художники – натуралисты»

Большой лист белой бумаги, старые обои, положить на газету. Перед участниками тарелочки с красками. Позвольте себе и ребенку рисовать пальчиками, кулачками, ладошками, локтями, ногами, носками. Сюжет рисунка может быть разный: «Падают листочки», «Следы невиданных зверей», «Сказочная страна» и т.д.

«Дизайнеры»

Тюбики губной помады (старые). Каждому участнику разрешается подойти к любому участнику и «раскрасить» его лицо, руки, ноги.

«Жмурки»

Водящему завязываются глаза – остальные произносят звуки: «ку-ку», «ля-ля», «а вот и я». Поймав участника ведущий отгадывает кто это, не снимая повязку.

Страх одиночества

Данная фобия встречается очень часто. Дети стараются никуда не отпускать свою маму, хотят, чтобы она все время была рядом. А потеря ее из виду даже на пару минут равносильна расставанию навсегда. Именно поэтому родители должны приучать своих малышей играть самостоятельно, а самим идти заниматься домом: готовить, убирать, гладить в соседней комнате, приучать ребенка не бояться, ведь маму всегда можно позвать и она придет из соседней комнаты. Постоянно пребывание рядом с детьми в дальнейшем оказывает негативное влияние не только на них, но и на родителей, которые очень сильно переживают за своих чад, пока те полдня проводят в детском саду или просто гуляют с бабушкой на улице.

Страхи-помощники

Во взрослом возрасте мы все знаем, чего нужно бояться, а что не требует особого внимания. Этого не скажешь о детях: у них нет ни опыта, ни знаний об окружающем мире, да и справляться с эмоциями они пока не умеют. И в дополнение обладают таким необычным свойством, как магическое мышление. Это значит, что ребенок с высокой готовностью принимает необычные и чудесные явления, а также верит в свои способности влиять на окружающий мир мыслями, чувствами, желаниями.

Поэтому в норме страхи часто посещают детей, и проявляется это иногда интенсивно: в виде плача, упрямства, замирания. Но сегодня один страх, завтра другой. Обычно они длятся недолго (один-три месяца) и проходят сами собой. «Нормальные» страхи мало зависят от поведения родителей и отражают нормальное развитие психики. Сюда входят различные боязни, реальные и не очень:

- укусит собака

- мама навсегда оставит в садике

- утащит чудовище

- кто-то нападет из темноты

- врач сделает больно

- украдут грабители

Тут все просто: угрозы, критика, гиперконтроль

Страх от родителей к ребенку? Почему? Этот стиль воспитания называется доминирующая гиперпротекция

Родитель контролирует каждое движение ребенка, всегда или только в ситуациях, когда действительно нужно вести себя осторожно. Но когда ребенок оказывается в такой ситуации, вместо того, чтобы справиться с ней, он теряется и начинает испытывать сильную тревогу. В ситуации «веди себя тише, люди смотрят» окружающие выступают как некоторая угроза

Они обязательно будут критиковать и осуждать ребенка, и непонятно, как себя вести, чтобы им понравиться. Поэтому лучше держаться от них подальше и вообще остаться дома

В ситуации «веди себя тише, люди смотрят» окружающие выступают как некоторая угроза. Они обязательно будут критиковать и осуждать ребенка, и непонятно, как себя вести, чтобы им понравиться. Поэтому лучше держаться от них подальше и вообще остаться дома.

За гиперпротекцией обычно стоит родительская тревога. Для тревоги может быть много причин:

- «Что люди скажут?»

- «Надо помочь ребенку адаптироваться»

- «Нельзя, чтобы ребенок кому-то помешал»

- «Ребенок сам не справится»

- «Нужно, чтоб никто не заметил недостатков у ребенка»

- «Нужно делать замечания, чтобы тебя считали хорошей матерью»

- «Плохое поведение ребенка означает, что я плохая мать»

Родитель может бояться осуждения, страшится оказаться плохим родителем. Это приводит к тому, что повышается чувствительность к малейшему отклонению от нормы в поведении у своего ребенка.

Чтобы справляться с такими ситуациями, научитесь отслеживать эту тревогу и понимать, чем она вызвана. Хотя бы в некоторых ситуациях дайте себе разрешение понаблюдать за поведением ребенка, не подсказывайте и не бросайтесь помогать. Посмотрите, как он справляется самостоятельно, в чем его трудности и как реагируют окружающие (обязательно отрицательно?).

Спокойствие и наблюдательность родителя — залог того, что ребенок будет успешно справляться с трудностями.

Страх и тревожности – различия

При страхе человек боится чего-то конкретного. Он переживает за то или иное обстоятельство, которое непременно должно случиться или уже случилось. Во время страха включается режим сохранения жизни – учащается пульс, появляется усиленное сердцебиение, начинается боль в животе, повышается потливость. Страхи родителей – это опасения за жизнь своего ребенка, а также попытка устранить раздражающий фактор, который может навредить и привести либо к смерти, либо к изменению жизненного устоя, а также моральных ценностей личности, за которую боятся.

Довольно сильный вред наносят родители, когда свои страхи неосознанно передают ребенку. Каким образом мы их передаем? Во-первых, мы часто говорим о своих опасениях при ребенке. Во-вторых, мы внушаем страхи, пытаясь его оградить – собаки кусаются, может ударить током, на улице по темноте ходят бандиты и этот мультик плохо влияет.

Ребенок начинает воспринимать мир с опасением, боится сделать шаг без разрешения родителей и все поступки координирует с ними. В будущем он вырастает со множеством фобий и комплексов, которые мешают строить личную и профессиональную жизнь.

Тревога проявляется в чувстве опасения неясного характера. Человек боится, а сам не знает чего. Внутри он волнуется, переживает и думает, что что-то смутно представляемое может случиться в будущем. Тревога выражается в виде беспокойства, а страх в виде переживания из-за чего-то определенного. Тревогу часто испытывает человек, который склонен к тревожности и имеет такую черту характера как паникерство.

Классификация страхов у детей

Страх – одна из базовых человеческих эмоций, с помощью которой наша нервная система реагирует на опасность. Опыт и знания, накопленные в течение жизни, помогают взрослым рационально посмотреть на ситуацию и тем самым уменьшить напряжение. Но малышам это сделать гораздо сложнее.

Почему так?

В силу возраста дети еще не обладают необходимым опытом, чтобы разобраться в том, что реально, а что нет. А еще они бурно фантазируют! Страхи у детей подпитываются фантазией, и справиться с ними при помощи «взрослой» логики («смотри, под кроватью пусто, никаких монстров!») бывает непросто.

Главное, что нужно понять, чтобы вовремя помочь малышу – это тип его переживаний. Какие бывают страхи?

- Возрастной страх, не приводящий к негативным последствиям.

- Устойчивый глубокий страх, заметно отравляющий малышу жизнь.

- Страх как часть иного расстройства, которое требует грамотной диагностики и лечения (может сочетаться с нарушениями сна, нервными тиками, агрессивностью и т.п.).

Истоки страха (факторы)

Все наши страхи происходят из детства, но также они могут быть приобретенными. Откуда возникают страх родителей за своих детей, а также другие опасения. К ним приводят определенные факторы.

- Ваши родители (или люди, с которыми вы жили) чего-то постоянно боялись – потери работы, денег, краж, обмана, перемен.

- Вы общаетесь с людьми, которые испытывают страх и рассказывают его вам.

- У вас не было хорошего примера в виде отца (для мужчин) или матери (для женщин).

- Родители вас постоянно в чем-то ограничивали или создавали в доме напряженную атмосферу.

- Ваши родители угрожали друг другу или кому-то.

- В семье была несогласованность. Один позволяет, а другой запрещает.

- В детстве вы были свидетелем частых конфликтов.

- В детстве вы чего-то сильно испугались (отсюда гиперчувствительность и тревожность).

- За вас всегда боялись.

Трансляция переживания: «Смотри, как я волнуюсь!» (страх от родителей к детям)

А вот обратная ситуация. Не ребенок заражает родителя, а взрослый — ребенка.

Родители делятся переживаниями с ребенком, чтобы освободиться от напряжения и тревоги, но не всегда это осознают:

- «Не лезь к тому мальчику — ударит»

- «Куда ты пошел — упадешь»

- «Ну вот ты опять упал. Я же говорила тебе быть аккуратнее, а ты меня не слушаешь. Я же переживаю»

- «Дети бывают жестокие, никто тебе не поможет, будь осторожен. Держись от этой компании подальше»

Без этих фраз не обойтись. Это эффективный способ, чтобы ребенок учился оценивать, что опасно, а что нет. Но здесь нужна мера. Каждый родитель хочет, чтобы ребенок знал, что потеряться может быть опасно и лучше не теряться. Но вряд ли мы желаем, чтобы ребенок впадал в панику каждый раз, когда остается один.

Чтобы так не происходило, следуйте нескольким правилам:

- говорите о своих переживаниях от первого лица: «Я очень за тебя переживала»

- говорите не более 15–30 секунд; в крайнем случае — 5–15 минут, если ситуация была в самом деле опасная и требует выхода эмоций, но больше со стороны ребенка

- предлагайте позитивный выход из ситуации или давайте позитивный настрой: «Зато мы друг друга нашли», «Теперь ты знаешь как справляться с такой ситуацией», «Ты герой»

Выполнить эти рекомендации не всегда просто. Но если вы заметили, что уже ребенок старается вас утешить, значит вы перестарались с переживаниями, пора остановиться и вспомнить о позитивных моментах.

Диагностика

На выявление детских страхов в маленьком возрасте обычно уходит 1 сеанс у психолога. Чем старше ребёнок, тем затруднительнее диагностика, так как появляется скрытность, недоверие и прочие возрастные паттерны поведения.

Для диагностики в дошкольном и младшем школьном возрасте используются самые разнообразные методики.

«Домики»

Самая распространённая и точная методика выявления детских страхов, составленная М. А. Панфиловой и А. И. Захаровым на основании исследования М. Кузьминой. Её таблица «Детские страхи по возрастам (норма)» была представлена выше. Ребёнку дают два листа бумаги с нарисованными на них домиками. Один — чёрный, мрачный, устрашающий. Другой — разноцветный, яркий, весёлый, красивый. Педагог-психолог перечисляет страхи из таблицы, а малыш их «расселяет» по этим двум домикам. Перед этим ему нужно объяснить: в чёрный идёт то, что страшно, в разноцветный — то, что не страшно. Далее подсчитывается количество фобий, оказавшихся в первом домике. Если оно превышает норму, ребёнок отправляется на коррекцию.

«Силуэт человека»

Автор — Л. Лебедева. Методика определяет эмоциональное состояние по цветовому выбору, согласно Люшеру. Ребёнку предлагается нарисовать и раскрасить человека (или даётся уже готовый контур). На наличие страхов указывает преобладание чёрного, серого и коричневого.

«Рисунок семьи»

Авторы — Г. Т. Хоментаускас и В. К. Лосева. Методика позволяет отследить панические переживания, порождённые обстановкой в семье. Оценивается местоположение ребёнка на рисунке, наличие остальных родственников, близко или далеко они от него находятся, держат за руку или нет, цвет одежды и многое другое. Диагностика чаще всего используется семейными психотерапевтами.

Используются также диагностические опросники:

- П. Бейкера и М. Алворда;

- Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко.

И. В. Самойленко предлагает использовать сказкотерапию для диагностики. Зачитывается сказка с проблемной концовкой, которую должен додумать ребёнок. Если у него всё закончится хорошо, вряд ли у него есть проблемы с фобиями.

Помимо всех этих методик, родителям и воспитателям предлагается понаблюдать за ребёнком в течение 3-5 дней. Если он страдает от фобий, на это укажут определённые маркеры:

- частая смена настроения;

- мускульное напряжение, мышечные конвульсии в области лица и шеи;

- чрезмерная возбудимость, нервозность;

- плаксивость, капризность;

- отсутствие аппетита;

- нарушения сна;

- трудности в концентрации внимания.

Для диагностики ночных кошмаров используется полисомнография. С помощью компьютерных программ проводится наблюдение за ребёнком, пока он спит. Результатом является гипнограмма, содержащая информацию о качестве и структуре сна, количестве и продолжительности стадий и фаз. На его основании делается вывод о наличии или отсутствия патологии и назначается лечение.

![Детские страхи по возрастам [чего и почему боится ребенок] – причины и способы преодоления](https://detivmagazine.ru/wp-content/uploads/c/d/1/cd190da26320292b25c176774932a10e.jpeg)