Что такое тревога

Тревога — расплывчатое и длительное переживание по поводу будущего, состоящее из ощущения неопределённости, ожидания неприятных событий и трудноопределимых предчувствий. Отличие тревоги от страха в том, что первая не имеет под собой объективных оснований. Например, страх — это чувство кома в горле, когда вы идёте по тёмной улице, а позади вас пьяный человек; тревога — ощущение, что в вашу закрытую прочную дверь в доме с консьержем ворвётся грабитель, хотя на лестничной площадке никого нет.

Тревога за ребёнка обоснованна и естественна, особенно когда вокруг поток негативной информации. Биологически тревога нужна родителю, чтобы вырастить здоровое и крепкое потомство. Она заставляет человека предсказывать вероятные варианты развития событий. Существует рациональная и иррациональная тревога.

Рациональная тревога помогает предвосхитить возможные проблемы и адаптироваться к ситуации. Например, ваш ребёнок только что ушёл в школу, а вы заметили, что он забыл взять с собой обед. У вас возникает тревога: вы понимаете, что ему будет нечего поесть в течение дня, поэтому звоните и просите вернуться.

Иррациональная тревога не приносит пользы, потому что человек переживает о событиях, которые не произойдут или на которые невозможно повлиять. Например, родитель вернул ребёнка домой за оставленным обедом, но потом весь день переживает, поел ли его малыш. Родителя мучают мысли: «А вдруг он не пообедал и упал в обморок от голода?» Он звонит классному руководителю или друзьям ребёнка, чтобы убедиться, что тот действительно поел.

Провоцировать тревожность могут психические и физиологические факторы:

- Психический уровень: особенности темперамента — лабильная психика, имеющая склонность к негативным эмоциям или перфекционизму; частый стресс; психологическая травма, пережитая ранее человеком; неблагоприятные условия для жизни.

- Физиологический уровень: генетическая предрасположенность; нарушение работы эндокринной железы; соматические заболевания; нарушение баланса нейромедиаторов; злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Миф 5. Тревожность – несерьезная проблема.

Мы все испытывали беспокойство и представляем, какие чувства оно вызывает. Но страдающие от тревожных расстройств отличаются от тех, кто испытывает стресс или просто нервничает время от времени. Тревога пронизывает их жизнь. Они избегают вещей, которые должны или хотят делать, потому что беспокойство встает на их пути. Тревожность становится по-настоящему серьезной проблемой. К счастью, этот вид расстройств успешно поддается лечению. Если вы страдаете от тревожности и это сказывается на качестве вашей жизни, смело обращайтесь за профессиональной помощью.

https://youtube.com/watch?v=EZNMWw1tUT8%3F

Подписаться на мой youtube-канал

Еще:

«Безнадега»: почему возникает и как справиться?

Как тревога влияет на наши решения и три способа с ней справиться

Шесть шагов, которые нужно сделать сегодня, чтобы избавиться от стресса завтра

Как бороться с тревожностью?

Виды детских тревожных расстройств

К самым распространенным ТР у детей относятся тревожно-фобические расстройства, реже встречаются генерализованное ТР, сепарационная тревога и селективный мутизм.

Тревожно-фобические расстройства (ТФР)

ТФР возникают у 5–12% детей и подростков. К ним относятся:

- Агорафобия — боязнь мест, которые невозможно быстро покинуть при развитии панической атаки. Ребенок с этим расстройством боится находиться в толпе, общественных местах. Обычная поездка в транспорте вызывают у него дрожь в теле, нехватку воздуха, панику. Как правило, детская агорафобия стартует в 15–17 лет. Из всех ТФР это самое дезадаптирующее расстройство, которое может превратить общительного ребенка в замкнутого и одинокого, заставить его сидеть дома, прогуливать школу, отказываться от общения с друзьями.

- Социальная фобия — патологический страх оказаться в центре внимания и быть негативно оцененным. Чаще всего социофобия возникает во время пубертата, когда из-за гормональной перестройки любая критика воспринимается болезненно. Приступы социальной тревоги сопровождаются соматическими симптомами — покраснением лица, тошнотой, дрожанием рук и голоса, головокружением. При социофобии возрастает риск депрессии в 3 раза, а суицидального поведения — в 6 раз. Дети с этим расстройством часто бросают школу.

- Специфические фобии — страх реальных или выдуманных объектов (животных, насекомых, сказочных персонажей), определенных ситуаций (высоты, темноты, замкнутого пространства). В эту же группу входит нозофобия — боязнь развития опасных заболеваний. При столкновении с источником страха ребенок испытывает ужас, впадает в панику. Специфические фобии чаще всего возникают до 10 лет и очень редко проходят самостоятельно. В подростковом возрасте они никуда не исчезают, а лишь меняют свое содержание.

У детей с ТФР индекс тревожности в 1,5 раза выше по сравнению со здоровыми ровесниками. Также у них более выражены такие ментальные проблемы, как незащищенность, недоверие к себе, чувство неполноценности, враждебность, фрустрация, трудности в общении и депрессивность.

Генерализованное тревожное расстройство

При генерализованном ТР нет какого-то определенного объекта или события, вызывающего патологическую тревогу и страх. Дети беспокоятся о разных сферах жизни — здоровье, взаимоотношениях с одноклассниками и родителями, своей успеваемости в школе, повседневных делах. Они могут подолгу прокручивать в голове одни и те же события, часами сидеть над легкими школьными заданиями, бесконечно составлять списки текущих и будущих дел. Постоянные спутник расстройства — страх совершить ошибку.

УСЛОВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

Я бы условно разделила тревожных детей на

четыре вида.

«Невротики». Дети с соматическими

проявлениями (тики, энурез, заикание и т.д.). На мой

взгляд, это наиболее сложная категория для

работы с ними в школе, так как проблема выходит за

чисто психологические рамки. Кроме того, в работе

с психосоматическими проявлениями тревожности

требуется терпение и уверенность в себе, чего

обычно не хватает школьному психологу.

Например, Слава (7 лет), очень общительный,

приветливый мальчик с большим количеством

страхов и периодически возникающим тиком

(подергивание головой), с удовольствием ходил ко

мне на занятия, охотно говорил о том, что его

пугает, рисовал свои страхи. Но во время этих

бесед его тик усиливался. Это очень пугало меня,

пока знакомый клинический психолог не

подтвердил, что обычно так и бывает при работе с

тиками.

Таким детям часто необходима консультация

невропатолога, а иногда и психиатра. К сожалению,

современные родители так пугаются слова

«психиатр», что не всегда соглашаются идти к нему

на прием. Хорошо, если вы можете порекомендовать

им специалиста, которому доверяете сами.

Работая с этим типом тревожных детей, я прежде

всего даю им возможность выговориться,

почувствовать мое расположение к ним и интерес к

их страхам

Необходимо также успокоить

родителей, попросить их не заострять внимание на

соматических проявлениях. Задача психолога состоит в том, чтобы создать для

ребенка ситуацию комфорта и принятия, найти и

свести к минимуму травмирующий фактор

Таким

детям полезно рисовать страхи, им поможет всякое

проявление активности, например «лупить»

подушки, обниматься с мягкими игрушками. «Расторможенные». Это очень активные,

эмоционально возбудимые дети с глубоко

спрятанными страхами. Поначалу они очень

стараются хорошо учиться, но у них не получается.

Тогда они становятся нарушителями дисциплины.

Могут специально изображать из себя посмешище

для класса, так как очень боятся на самом деле

стать таковыми из-за своей неуспешности.

Создается ощущение, что повышенной активностью

они пытаются заглушить страх.

У них возможны легкие органические нарушения,

которые мешают успешной учебе (проблемы с

памятью, вниманием, мелкой моторикой).

Таким детям необходимо доброжелательное

отношение окружающих, поддержка со стороны

учителя и одноклассников. Надо создать у них

ощущение успеха, помочь им поверить в

собственные силы. На занятиях надо давать выход

их активности.«Застенчивые». Обычно это тихие,

обаятельные дети. Они боятся отвечать у доски, не

поднимают руку, не проявляют инициативы, не

вступают в контакт со сверстниками, очень

старательны и прилежны в учебе. Боятся о чем-то

спросить учителя, очень пугаются, если он

повышает голос (не обязательно на них).

Переживают, если чего-то не сделали, часто плачут

из-за мелких неприятностей. Все ошибки аккуратно

замазывают или стирают. Не успокоятся, пока не

сделают все, что задано. Охотно общаются с

психологом, рассказывают о себе, выполняют

задания.

Таким детям поможет группа сверстников,

подобранная по интересам. Взрослые должны

оказывать им поддержку, в случае затруднения

спокойно предлагать выход из положения,

признавать за ребенком право на ошибку, больше

хвалить.«Замкнутые». Мрачные, неприветливые

дети. Никак не реагируют на критику, в контакт со

взрослым стараются не вступать, избегают шумных

игр, сидят отдельно. У них могут быть проблемы в

учебе, так как нет ни в чем заинтересованности и

включенности в процесс. Такое ощущение, что они

постоянно от всех ожидают подвоха.

С Алешей (8 лет) никак не удавалось установить

контакт, все задания он выполнял формально, лишь

бы я от него отстала. Но мне удалось выяснить, что

он очень интересуется динозаврами. На очередную

встречу я принесла книжку про динозавров,

попросила его посмотреть и высказать свое

мнение. Сидя боком на стуле, он небрежно

пролистал ее и сказал, что это несерьезная книга.

Я спросила, что он читал и какая книга, на его

взгляд, является серьезной. Мы наконец-то

разговорились, и дело постепенно пошло на лад.

Алеша даже стал приветливее в классе, перестал

дичиться учителей и одноклассников.

В работе с такими детьми необходимо

отталкиваться от их интересов, проявлять участие

и доброжелательность. Им тоже полезно

выговориться, а потом включиться в группу

сверстников со схожими интересами.

Лечение тревожности

Что же делать, если у вашего ребенка – повышенная тревожность? Для этого применяются различные методы.

Коррекция режима дня и взаимоотношений в семье

Здесь можно привести следующие общие рекомендации:

- работа над собой самим родителям – с целью снижения их собственной тревожности;

- контроль над высмеиванием, одергиванием, критикой ребенка. Взрослым нужно понять, что он такой же человек и тоже имеет право на ошибку. Кроме того, он более раним, и ему гораздо нужнее поддержка общества и родителей;

- увеличение времени общения родителей и ребенка – в том числе на прогулках, праздниках, пикниках на природе;

- сочинение мотивирующих сказок, где герой волновался, но у него все получилось. В таких случаях предварительно устанавливается зрительный контакт: взрослый наклоняется к ребенку так, чтобы его глаза были на одном уровне с глазами ребенка;

- поглаживающий массаж;

- частые телесные контакты с ребенком;

- домашние театрализованные представления;

- игры на разрывание бумаги;

- игры с тестом, пластилином;

- сочинение историй с помощью рисунков и предметов;

- заведение домашнего животного, о котором будет заботиться сам ребенок;

- выполнение дыхательных упражнений в форме игры, направленное на снятие мышечного напряжения. Это может быть надувание воображаемого воздушного шарика, игра на воображаемой дудочке, пускание кораблика в плавание по воде

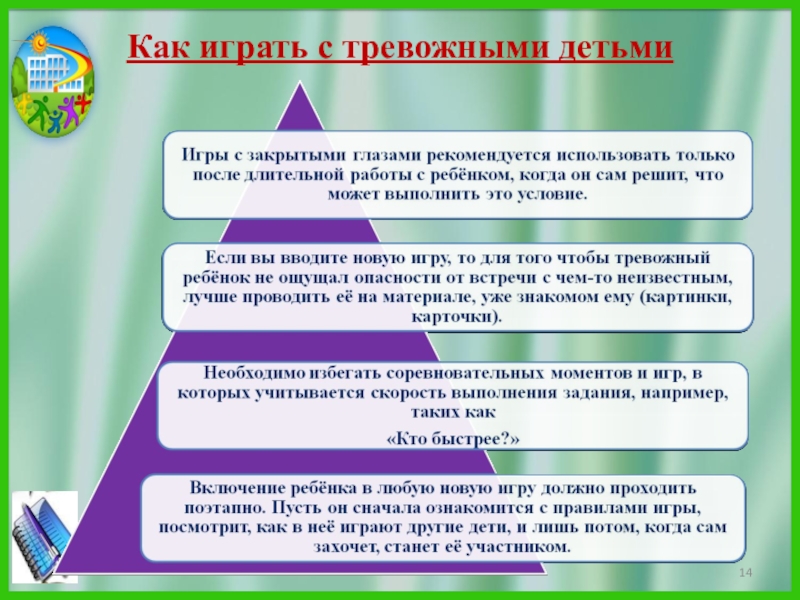

Тревожного ребенка нельзя наказывать за его страхи, его нельзя сравнивать с другими детьми. Все новые игры вводятся постепенно, начиная с элементов, хорошо знакомых малышу. Те игры, которые требуют закрытия глаз, могут быть применены в последнюю очередь, когда он будет к этому готов.

Также нельзя применять соревнования на скорость. Родители должны снизить свои требования к малышу, подавать ему хороший собственный пример, уменьшить количество замечаний.

Коррекция тревожности силами воспитателей детского сада или школьного психолога

В детском саду и младшей школе возможны:

- фиксация ежедневных достижений ребенка в месте, доступном для родителей, чтобы они могли с ними ознакомиться и еще раз похвалить своего малыша;

- чтение мотивирующих сказок;

- ролевые игры, сюжетом которых является основной страх ребенка. Такие истории можно рисовать: воспитатель говорит, что нарисовать, а ребенок рисует;

- подвижные игры, но – не на скорость.

Психотерапия

Если тревожность выражена, коррекция тревожности у детей обязательно включает занятия с психотерапевтом. В зависимости от состояния ребенка, врач может применять одну или несколько следующих методик:

- групповая психотерапия – занятия в группах;

- индивидуальная психотерапия;

- семейная психотерапия – занятия со всеми живущими с ребенком членами семьи;

- арт-терапия – занятия различными видами творчества со специалистом;

- канис-терапия – лечение общением со специально обученными собаками;

- обучение ребенка и родителей различным релаксационным техникам;

- психоанализ;

- гипноз.

Медикаментозное лечение

В некоторых случаях, если тревожность существовала уже давно и приняла угрожающий характер, могут быть назначены специальные медикаменты: антидепрессанты, успокоительные, транквилизаторы. Такие назначения делает только врач-психиатр, а родители должны помнить сами и предупредить школьных учителей, что прием подобных препаратов будет сопровождаться некоторой заторможенностью или более спокойной реакцией на обычные раздражители. Учителя должны, забыв, возможно, личную неприязнь к ребенку, помочь уберечь его от насмешек сверстников.

Чем сопровождается?

Тревожные дети часто имеют заниженную самооценку, они болезненно воспринимают критику в свой адрес, склонны обвинять себя во всех неудачах, боятся браться за новое сложное задание. Обычно попав в игровую комнату, тревожный ребенок ждет конкретных указаний и инструкций от взрослого: что можно делать, чего нельзя. Многие дети молчат, плохо идут на контакт с другими и чувствуют себя неуверенно.

Такие дети, как правило, чаще других подвергаются манипуляциям со стороны взрослых и сверстников. Кроме того, чтобы вырасти в собственных глазах, тревожные дети любят покритиковать других.

Миф 3. Если кто-то тревожится, нужно попытаться успокоить его.

kellepics / Pixabay

kellepics / Pixabay

Конечно, неприятно, когда близкий человек испытывает тревогу. Появляется импульс воскликнуть: «Успокойся, все будет хорошо!». К сожалению, это бессмысленно по ряду причин.

Во-первых, собеседник вряд ли почувствует, что вы услышали и поняли его. Этот комментарий может оцениваться как пренебрежительный и обесценивающий масштаб проблемы.

Во-вторых, трудно успокоиться по команде. Будь это легко, собеседник уже сделал бы это. В конце концов, беспокойство – не самое приятное чувство.

В-третьих, не стоит спрашивать: «Ты пробовал заняться йогой?» или советовать: «Тебе следует научиться медитировать». Хотя йога и медитация помогли многим, тревожные люди часто сталкиваются с трудностями. Установка «отпустить все мысли» или «сосредоточиться на дыхании» без профессионального руководства может ухудшить их состояние и даже заставить потерять контроль над собой.

Как освободиться от тревожности

Главное, что нужно донести тревожному ребенку – переживать это нормально. В жизни бывают разные ситуации и это тоже нормально, нужно просто научиться их решать. Объясните, что все нервничают в незнакомой обстановке и переживают что-то не слишком приятное. И расскажите, как справляться с подобным беспокойством.

Шаг первый: понять, что именно тебя тревожит

Предложите ребенку прочувствовать и осознать свою тревогу

Он должен сформулировать, что именно вызывает у него внутренний дискомфорт, но надолго концентрироваться на этой мысли не стоит, важно просто ее осознать. Это поможет «поймать» момент зарождения тревоги и научиться справляться с ней на самом раннем этапе

И эта схема будет работать во всех аналогичных ситуациях.

Шаг второй: «достать» тревогу наружу

Когда тревога появилась и ребенок осознал ее, важно создать некую дистанцию между ней и собой. Можно попробовать обратить ее в шутку, к примеру, дать смешное имя или представить в виде того или иного сказочного персонажа

Вы можете буквально предложить ребенку нарисовать на бумаге свою тревогу, а потом вместе посмеяться над ее потешным видом.

С подростками такой подход не всегда работает, поэтому говорите с ними на более взрослом языке. «Я хочу научить тебя дистанцироваться от своих тревожных мыслей, когда ты взглянешь не нее со стороны, то станешь намного увереннее в себе». Предложите представить тревогу в виде неприятного и надоедливого человека, который постоянно докучает своими советами и предложите ответить ему в том же духе.

К слову, прием с именами и персонажами для тревожности хорошо работает и со взрослыми.

Шаг третий: сделайте тревогу предсказуемой

Мы уже научились осознавать тревогу и доставать ее изнутри, а теперь нужно научиться предсказывать ее появление. Нет, не нужно постоянно ждать ее. Просто примите, что есть ситуации, в которых она непременно возникнет, просто так работает наш мозг.

Поводы для тревоги могут быть очень разными: кто-то боится высоты или замкнутых пространств, кто-то – выступления перед незнакомыми людьми, а кто-то – пауков. Но механизм формирования тревожности во всех описанных ситуациях одинаков. Поэтому при появлении тревоги можно попробовать сделать «шаг назад» и осознать мысль, которая раздражает амигдалу и запускает последующие реакции.

В каждой незнакомой ситуации тревога пытается вернуть вас в зону комфорта, но вы должны научить ребенка встречаться с ней более спокойно: «Да, ты появилась, потому что я иду в новый класс и переживаю. Что ж, ты вовремя». Это поможет ему «приручить» свою тревогу и воспринимать ее более спокойно.

В работе с детьми хорошо помогают карточки. Попросите его написать на них три вещи, которые чаще всего говорит им тревога (эта собака может тебя укусить/в новом классе у тебя не будет друзей/ты обязательно забудешь стихотворение во время выступления), а теперь переверните их и на каждой напишите ответ тревоге. Они не должны быть слишком просты, вроде «Эта порода собак не кусается», лучше отвечать так: «Тревога, ты предсказуема, и ты мешаешь мне заводить новых друзей». Детям очень нравится такая игра, они даже носят эти карточки всегда с собой и уверены, что им всегда есть что ответить тревоге и переживаниям.

Шаг 4: проигрывайте неприятные ситуации

Единственная возможность эффективно справляться с тревогой – практика. Если вы будете идти за этими эмоциями, то мозг будет получать подтверждение, что опасность на самом деле есть. А нужно создать противоположный опыт – опыт действий в ситуациях, когда ты нервничаешь или неуверен в себе. Для этого для начала нужно позволить ребенку побывать в таких ситуациях.

Вначале попытайтесь вместе приблизиться к стрессовой ситуации, чтобы в мозг поступил сигнал об опасности. Тревога требует к себе максимально серьезного отношения, а мы поступим по-другому, отнесемся к ней легко и позитивно. Младшим предлагайте небольшие сюрпризы или наклейки в качестве награды за любые успехи, с более старшими можно играть в ролевые игры – где сначала тревогу изображает ребенок, а потом – вы. Так ребенок учится отвечать тревоге и этот навык отложится у него в мозгу.

Главная цель подобных упражнений – научиться ощущать комфорт в дискомфорте. Перед походом в новый класс проговорите с ребенком, что говорит ему его тревога и что он ей отвечает. Он должен понять, что в такой ситуации переживать нормально, главное держать эмоции под контролем и не идти у них на поводу.

ВИДЫ ТРЕВОЖНОСТИ

Я предлагаю вашему вниманию мини-классификацию

типов тревожности, с которыми мне довелось

работать.

Тревожность как качество личности

Тревожность как фон жизни присуща

ребенку-астенику, который в принципе склонен

воспринимать жизнь скорее пессимистично. Чаще

всего такой подход к жизни перенимается ребенком

от близких. Пообщавшись с таким ребенком, видишь,

до какой степени он походит на своих родителей.

Мама Вити (7 лет) жаловалась, что он не может сам

подойти к учительнице что-то спросить, плачет,

когда она собирается уходить. Когда она делилась

со мной своими переживаниями, у нее самой на

глаза навернулись слезы, речь сделалась тихой и

прерывистой.

Мама неуверенной в себе Кати (7 лет) во время

беседы сидит на краешке стула, ломает пальцы, вся

напряжена, за все время ни разу не улыбнулась.

Такой же вижу девочку каждый раз перед классом:

лицо серьезное, даже испуганное, здоровается

сухо, никому не улыбается, как будто ждет подвоха.

Здесь сложно понять до конца, что в поведении

ребенка является результатом воспитания, а что

передается по наследству. Мне кажется, что многое

зависит от врожденного типа реагирования

нервной системы.

Какие виды тревожности существуют?

По причине развития

- Личностная тревожность – постоянная склонность к тревожности, которая не зависит от окружающей обстановки и сложившихся обстоятельств. Большинство событий воспринимаются как опасные, во всем видится угроза. Считается чрезмерно выраженной чертой личности.

- Ситуативная (реактивная) тревожность – тревожность возникает перед значимыми ситуациями или связана с новым опытом, возможными неприятностями. Такой страх считается вариантом нормы и в разной мере присутствует у всех людей. Делает человека более осторожным, стимулирует готовиться к предстоящему событию, что снижает риск неудач.

По сфере возникновения

- Учебная тревожность – связанная с процессом обучения;

- Межличностная – связанная со сложностями в общении с определенными людьми;

- Связанная с представлениями о себе – высокий уровень пожеланий и низкая самооценка;

- Социальная – возникает из-за необходимости взаимодействовать с людьми, знакомиться, общаться, проходить собеседование;

- Тревожность выбора – неприятные ощущения, возникающие при необходимости сделать выбор.

По воздействию на человека

- Мобилизующая тревожность – провоцирует человека к действиям, направленным на снижение риска. Активизирует волю, улучшает мыслительные процессы и физическую активность.

- Расслабляющая тревожность – парализует волю человека. Затрудняет принятие решений и выполнение действий, которые бы помогли найти выход из сложившейся ситуации.

По адекватности ситуации

- Адекватная тревожность – реакция на объективно существующие проблемы (в семье, в коллективе, в учебе или на работе). Может относиться к одной сфере деятельности (например, общение с начальником).

- Неадекватная тревожность – является результатом конфликта между высоким уровнем притязаний и низкой самооценкой. Возникает на фоне внешнего благополучия и отсутствия проблем. Человеку кажется, что нейтральные ситуации несут угрозу. Обычно бывает разлитой и касается многих сфер жизни (учеба, межличностное общение, здоровье). Часто встречается у подростков.

По выраженности

- Пониженная тревожность – даже потенциально опасные ситуации, несущие угрозу, не вызывают тревогу. В результате человек недооценивает серьезность ситуации, излишне спокоен, не готовится к возможным трудностям, часто халатно относится к своим обязанностям.

- Оптимальная тревожность – тревожность возникает в ситуациях, которые требуют мобилизации ресурсов. Тревога выражена умеренно, поэтому она не мешает выполнению функций, а дает дополнительный ресурс. Замечено, что люди с оптимальной тревожностью лучше других контролируют свое психическое состояние.

- Повышенная тревожность – тревога проявляется часто, слишком сильно и без повода. Мешает адекватной реакции человека, блокирует его волю. Повышенная тревожность вызывает рассеянность и панику в ответственный момент.

Как эта тревога сформировалась у матери?

К сожалению, тут бывает часто такой замкнутый круг. Тревожная мама сама воспитывалась тревожной мамой. Или вот такой пример.

У девочки в 2 года умирает её родная мама. Остаётся только молодой отец. Он со временем находит себе новую жену. И у этой девочки появляется новая мама. Однако когда в 2 года ребёнок теряет маму, для него это катастрофа. Родные руки, родной голос, родной запах, родной человек – её мама. И её больше нет. Мир рухнул, в ещё маленьком сознании ребёнка. И он почувствовал себя отверженным. Есть даже такая травма отверженности в психологии.

И тут само собой, у этой маленькой девочки может начаться формировании тревоги. Мамы нет! Где мама?

Конкретно в этом случае ещё и время было послевоенное. После Великой Отечественной войны. И взрослые люди тогда занимались обустройством своей жизни. Элементарно надо было как-то выживать и работать. Восстанавливать прежнюю жизнь. Возможно где-то этой маленькой девочке (будущей тревожной маме) не хватало какого-то тепла, участия и заботы. От уже её новой мамы-мачехи. То есть на формирование тревожности ещё влияет и среда.

Это просто один из случаев. Проблема у людей одна тревожность. Конкретно статья про тревожных матерей. Но случаи у всех конечно же уникальные. Поскольку все мы уникальные люди.

Что со всем этим делать?

Подведём итог. Транслируя свою искажённую картину мира ребёнку, тревожная мама формирует сама – дублирует у ребёнка такую же картину. Что посеешь, то и пожнёшь, как говорится. Русская народная пословица.

Что делать?

Нужно работать над собой. Как маме, так и ребёнку. Если ребёнок ещё растёт, маме нужно давать ему больше самостоятельности, учить его этому. Если ребёнок уже взрослый, перед ним стоит куча проблем, которые ему нужно решать. В этом может помочь психолог. Как тревожной маме, так и ребёнку.

Это статья для тревожных мам, поэтому рекомендации для мамы:

- работать со своей тревогой

- самооценкой

- и т.д.

Например взять тот же самый гиперконтроль. Маме нужно понять, что она простой, обычный, смертный человек. Ты не Бог. Ты не сможешь всё контролировать в своей жизни. Пытаясь это делать иллюзией гиперконтроля, и стараясь этим оградить себя от тревоги, ты ещё больше погружаешься в эту самую тревогу.

Всех тревожных мам, кто хочет приглашаю на психологическую консультацию (ссылка чуть ниже).

Помогу справиться с вашей тревогой!

Сафиуллин Руслан, психолог онлайн

Сафиуллин Руслан, психолог онлайн

Записаться на психологическую консультацию по тревоге

Чтобы вы по-прежнему читали хорошие тексты бесплатно