Что такое андрагогика

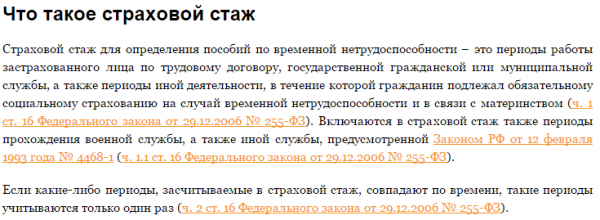

Изучением эффективности обучения каждого возраста занимается своя наука. Если обучением детей занимается педагогика, то обучением взрослых — андрагогика. Но есть еще и наука герагогика, которая изучает отношение к обучению пожилых людей.

Андрагогика (греч.andros — взрослый человек и agogge — руководство, воспитание) — обучение взрослых не для школы, а для жизни.

Ключевое отличие взрослых от детей — взрослые учатся через опыт.

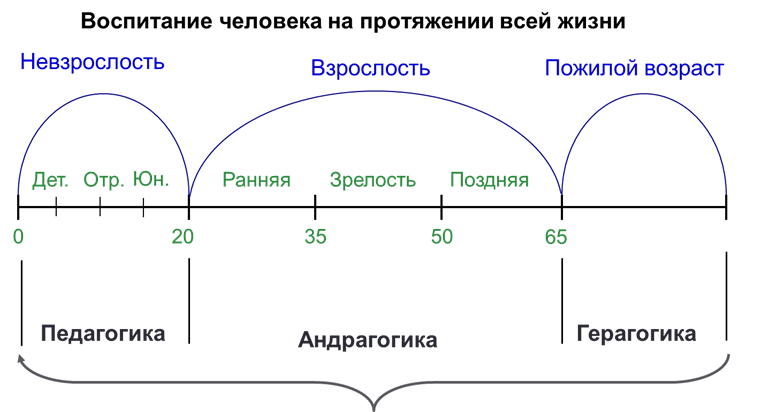

Какой самый важный вопрос задают дети? ПОЧЕМУ? И их можно научить чему угодно.

Какой вопрос задают взрослые? ЗАЧЕМ?

Разница – в отношении к обучению.

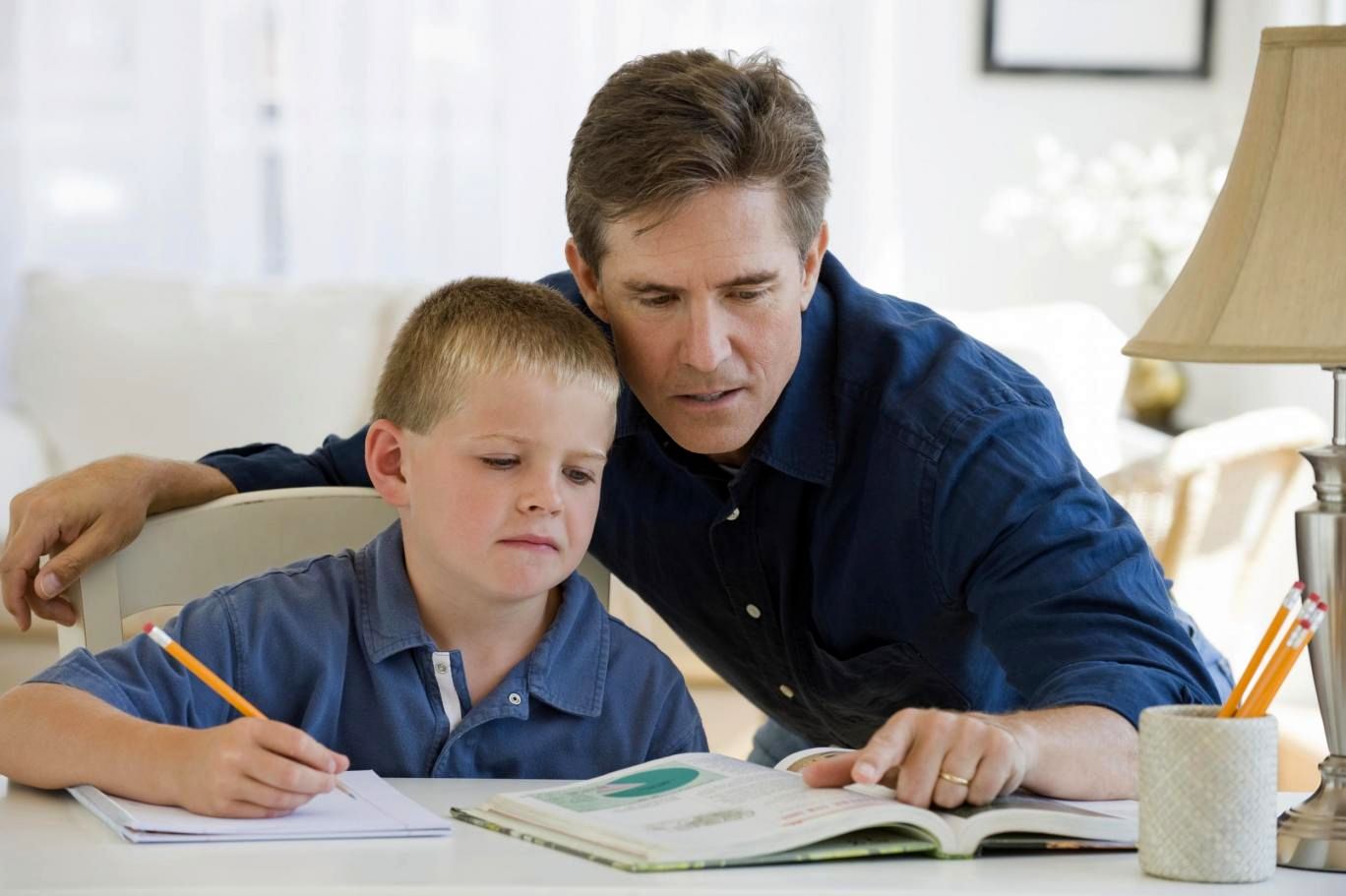

В процессе обучения детей преподаватель управляет процессом обучения, ученики полностью зависят от него. Здесь цель — запомнить материал. К тому же, у детей мало предыдущего опыта, и он не влияет на обучение.

У взрослых — ученики сами выбирают формат и принцип обучения, преподаватель помогает им и направляет их

Внимание фокусируется на задаче или проблеме, которую помогает решить курс. У взрослых есть предыдущий опыт, поэтому они могут возражать преподавателю, не соглашаться с ним

И, самое главное — это внутренняя мотивация получить знания для достижения конкретной цели.

Об авторе

Лев Семёнович родился в городе Орше, в семье преуспевающего финансиста. Вскоре после его рождения семья переехала в Гомель, где отец Выготского открыл первую публичную библиотеку. Лев получил отличное образование: до 6-го класса воспитывался на семейном обучении, затем поступил в мужскую гимназию, где изучал древние и иностранные языки с частными учителями. Поступил в Московский университет на медицинский факультет, но вскоре перевёлся на юридический. Через пару лет бросил и его, закончив учёбу на историко-философском факультете московского Университета имени Шанявского.

После Выготский вернулся в Гомель, преподавал литературу в школах и на различных курсах, давал частные уроки, публиковал критические и литературоведческие статьи. Устроившись преподавателем филологии в педагогический техникум, он по собственной инициативе открыл там психологический кабинет для консультаций. Там начались его психолого-педагогические исследования.

Молодого учёного заметили и в 1924 году пригласили работать в новый Московский экспериментальный институт психологии. Вернувшись в Москву, Выготский познакомился с будущим основоположником нейропсихологии Александром Лурией, филологами Виктором Шкловским и Романом Якобсоном, поэтом Осипом Мандельштамом и режиссёром Сергеем Эйзенштейном. Вокруг Выготского и Лурии быстро сформировался круг единомышленников — молодых психологов, педагогов, неврологов и физиологов. Позже их назовут культурно-исторической школой, которая определит развитие всей советской психологии.

Будучи разносторонне развитым человеком, Выготский в равной степени интересовался физиологией, психологией и культурой. Например, в его литературоведческих работах художественные произведения рассматриваются как живые существа со своей анатомией и особенностями развития. Ко всем областям науки Выготский подходил комплексно, поэтому его можно назвать исследователем жизни в целом.

В середине 1920-х годов Лев Семёнович заинтересовался коррекционной педагогикой — фактически он открыл это направление: впервые заговорил о том, что детей с особенностями в развитии можно и нужно социализировать. С 1929 года и до смерти Выготский работал научным руководителем психологической лаборатории в Экспериментальном дефектологическом институте. Он разработал теорию, на которой основаны все современные коррекционные практики.

Лев Выготский умер в возрасте 37 лет от туберкулёза, но за недолгую жизнь успел совершить ряд открытий, которые перевернули представление о педагогике и детской психологии. О них мы и расскажем.

Дети приучают к аккуратности

Когда в доме появляется ребёнок, каждый уголок пространства необходимо очистить и обезопасить. Ведь маленькому исследователю все интересно, он везде хочет залезть, все посмотреть. Ему необходимо изучить этот мир. Он трогает вещи руками, пробует их на вкус, пытается понять, из чего они сделаны и для чего нужны. Поэтому стоит соблюдать максимальную аккуратность, чтобы не оставить на кухонном столе острый нож или чтобы не забыть иголку и ножницы на журнальном столике в гостиной. У детей ещё плохо развито чувство опасности, инстинкт самосохранения и них работает на минимальном уровне. Поэтому защитить их от внешнего воздействия – это задача родителей.

Как выращивается надежная привязанность?

Внутреннюю уверенность и спокойствие, силы жить и развиваться ребенку дает прочная, надежная привязанность. Сформированная в первый год жизни, она позволяет преодолевать страх и беспокойство, справляться со стрессом и фрустрацией. Повзрослев, ребенок сможет строить нормальные, здоровые, гармоничные отношения с другими людьми, воспринимая свое окружение в целом как безопасное. Это базовое доверие к людям, к миру он пронесет через всю жизнь.

Как формируется надежная привязанность? Все происходит довольно буднично. Младенец начинает плакать, и взрослый, откликаясь на его плач, подходит к нему, берет на руки, что-то ласково говорит, укачивает, гладит или сразу кормит, если малыш голоден. Ребенок успокаивается, ему хорошо и комфортно — он засыпает или играет до тех пор, пока у него не возникнет новая потребность (ему опять станет скучно, холодно или жарко, он мокрый или снова проголодался и т. д.). Взрослый подходит к нему, и все повторяется: он переодевает малыша (играет, кормит) и помогает успокоиться. И так круг за кругом по многу раз в день одни и те же действия. Постепенно малыш начинает понимать, что в мире есть человек, способный утешить, взять на руки, когда это необходимо, и если этот человек рядом — значит, он под защитой, все будет хорошо. Эти повторяющиеся взаимодействия психологи называют циклом формирования привязанности. Причем когда мама носит ребенка на руках, прижимая к себе и воркуя с ним, она тоже к нему привязывается, и это помогает ей преодолевать усталость, терпеть бессонные ночи, легко отказываться от удовольствий.

Такая надежная привязанность — ребенка к взрослому и взрослого к ребенку — вырабатывается при соблюдении нескольких условий

Самое важное — это постоянство. Вспомним няню, которая излечивала детдомовских малышей, в буквальном смысле привязывая их к себе

Таким простым способом она обеспечивала постоянный — и физический, и эмоциональный — контакт с ребенком, давала ему возможность привыкнуть к ней, научиться ей доверять.

Следующее непременное условие — чуткость. Взаимная привязанность вырастает из повседневного интенсивного общения. Чем внимательнее взрослый вглядывается в своего малыша, чем точнее откликается на его потребности и желания, тем сильнее тот привязывается.

И, конечно, формирование надежной привязанности невозможно без проявлений любви. А выражается любовь в прикосновениях, взглядах, улыбках, в разговоре, в том, как мама (няня) носит ребенка, обнимает, переодевает, кормит, нянчится с ним, тискает, любуется. Ни о каком формальном отношении и речи быть не может — любовь невозможно включить ни в какую инструкцию, здесь задействован весь спектр самых искренних чувств. Поэтому одного только присутствия недостаточно: надо не «пребывать» с ребенком, а «быть». Он получает эмоциональную подпитку, учится отвечать, и постепенно формируется эта глубокая эмоциональная связь между малышом и его главным взрослым, растет и крепнет привязанность, которая становится все надежнее. Взрослый защищает и заботится, а ребенок доверяет и ищет помощи.

Уоллес Диксон, описывая теорию Боулби в своей книге «Двадцать великих открытий в детской психологии», сравнил надежную привязанность с «невидимым эластичным тросом». Поведение ребенка с надежной привязанностью напоминает занятие банджиджампингом (прыжками на тросе): смельчаки привязывают к лодыжкам длинный прочный эластичный трос, а затем прыгают с высокого здания, моста или платформы. И когда до земли остаются считанные сантиметры, трос вытягивает их наверх. Когда малыш отходит или убегает от мамы, для него это тоже своего рода риск, экстрим. Чтобы действовать спокойно и уверенно, маленькому экстремалу необходимо знать, что есть «надежная база», «неподвижная платформа», которая никуда не денется, не исчезнет, на которую всегда можно вернуться. В качестве такой «базы» как раз и выступает мама. Например, она стоит на детской площадке или сидит на скамейке в парке. Ребенок отбегает от нее все дальше и дальше, но как только поймет, что мамы нет рядом, ему станет страшно, и невидимый эластичный трос притянет его обратно. Если же мама первой почувствует, что малыш ушел слишком далеко от «базы», эластичный трос притянет ее к ребенку.

Ведь настоящая привязанность — это двусторонние отношения.

Что делает младенцев уникальными?

Если мы собираемся говорить о крутости детей, нам нужно начать с младенцев. Мы все когда-то были крошечными, беспокойными людьми, которые наполняли свои подгузники, плакали и боролись со сном. В течение этих долгих ночей наши родители, вероятно, не понимали, что в наших мозгах происходит что-то особенное.

Исследователи изучают младенцев на протяжении десятилетий, чтобы раскрыть секреты их организмов. Похоже, их мозг действительно работает не так, как наш. Эксперты в области искусственного интеллекта тоже присматриваются. Если бы они могли создать компьютер, имитирующий мозг ребенка, возможно, он мог бы сделать интуитивные скачки, которые недоступны для современных бинарных компьютеров.

Деб Рой и его жена Рупал Патель не просто заурядные родители. Деб (да, это обычное имя парня в Индии) — эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике в Массачусетском технологическом институте (MIT), а Рупал — известный специалист по речи и языку в Северо-Западном университете. Прежде чем у них появились дети, Деб хвастался жене, что его последний робот — с его инновационным программным обеспечением для распознавания образов — может учиться как ребенок, просто просматривая видео и соединяя объекты со звуками.

Как только они привезли своего сына домой в 2005 году, они начали проект Human Speechome, собирая видеонаблюдения, которыми Деб пичкал своего робота. За 3 года, он собрал более 90 000 часов видео и 140 000 часов аудио.

Где сейчас все эти материалы? Они пылятся в подвале. Потому что Деб, вдохновитель проекта, понял, что традиционный робот никогда не сможет сравниться с интеллектом его сына.

Деб впервые понял, что у него проблемы в тот день, когда его сын попытался сказать настоящее слово. Проследив за взглядом отца, мальчик посмотрел прямо на фотографию рыбы и сказал: «Fah». Затем он посмотрел на отца понимающим взглядом, подтверждая, что тот все понял правильно. «Ему еще нет и года, — признал Деб, — но он уже сознательное существо».

В тот день Деб смирился с тем, что, как бы он ни старался наделить его человеческими качествами, его робот может лишь имитировать самые поверхностные аспекты интеллекта ребенка. Ребенок учится непрерывно, сознательно, наблюдая мир и сравнивая его с обратной связью от своих родителей и других сознательных существ вокруг него.

Лидеры ИИ в этом новом исследовании подозревают, что у детей есть преимущество благодаря одновременному запуску двух психических процессов. Они рождаются с мощным набором основных логических концепций и соединений, чтобы начать выполнять «правила», которые помогают им делать расчеты, когда они собирают тонны данных из окружающего мира.

С другой стороны, компьютеры просто делают расчеты. Например, если младенцы видят таксу в первый раз, они сразу же знают, что это «собака», даже если единственная собака, которую они знали, была сенбернаром их семьи. Компьютеры, однако, должны сравнить десятки тысяч собак, чтобы извлечь основные черты, которые определяют собаку.

Исследователи ИИ начали несколько инициатив стоимостью в сотни миллионов долларов, чтобы исследовать возможности нового вида вычислений (125 миллионов долларов затрачены Институтом Аллена для создания искусственного интеллекта). Психолог Массачусетского технологического института Джош Тененбаум сказал Science: «Мы пытаемся серьезно отнестись к одной из самых старых мечтаний об ИИ: что мы можем построить машину, которая вырастет в интеллект, как это делает человек, который начинает как младенец и учится как ребенок».

Действительно, теперь мы знаем, что младенцы начинают учиться еще в утробе матери, задолго до их первых криков. Новое исследование показывает, что, когда дети пинаются в утробе, они уже строят мозговую сеть, чтобы понять, какая часть их тела движется. Они используют эту структуру, чтобы начать собирать потоковые данные из своего постоянно меняющегося мира в целостную картину.

Сильные и слабые стороны андрагогики

Как у любой теории обучения, у андрагогики есть сильные и слабые стороны.

Сильные стороны этой теории:

- Самопознание – ученику предлагается определить, что он хочет узнать, и изучить не только эту тему, но и проявить любопытство к новым темам, которые он обнаружит на своем пути обучения.

- Эмпирическое обучение – учитывает опыт, который учащийся уже имеет в данной теме содержания обучения, и позволяет ему использовать этот опыт.

- Подход к решению проблем – акцент делается на проблеме, которую должно решить обучение, а не на его содержании.

- Обучение имеет отношение к задаче, работе или ситуации – поскольку оно актуально или учащийся считает его актуальным, то появляется мотивация завершить обучение. Как только содержание окажется несущественным для рассматриваемой проблемы, ученики прекратят обучение.

Слабые стороны:

- Формальное и неформальное обучение – теория противопоставляет их друг другу. Формальное обучение – это то, чему учат в классе, а неформальное – то, чему учатся на собственном опыте или в процессе самостоятельного обучения.

- Все зависит от инициативы взрослых учеников – самостоятельное обучение лежит в основе теории, но не является единственным. Минус здесь в том, что если взрослый учащийся сбивается с пути или начинает отставать, его мотивация снижается, так же как и тогда, когда он больше не считает содержание актуальным для своей проблемы.

Другое строение тела

Взрослые выше, дети ниже. Взрослые сильнее, дети слабее. Легко заметить очевидные различия, но задумывались ли вы когда-нибудь о более тонких? Оказывается, Бог создал детей со многими удивительными отличиями.

1. Вкусовые рецепторы

Дети рождаются с 10 000 вкусовых рецепторов, вдвое больше, чем у взрослых. Новорожденные предпочитают сладкий вкус пищи: вкус материнского молока с большим количеством глюкозы, необходимой для роста. Когда их вкусовые рецепторы с возрастом теряют чувствительность, дети могут переносить горький вкус, например, брюссельской капусты.

2. Потеря веса

Из-за высокой физической активности, дети часто имеют более высокий уровень метаболизма (скорость сжигания калорий). Они также имеют больше «коричневого» жира, который хорошо сжигает калории для производства тепла.

3. Быстрое обучение

Мозг ребенка постоянно впитывает новую информацию. Начиная со 100 миллиардов нейронов (как у взрослых), мозг постоянно добавляет новые связи (синапсы). К одному году число синапсов достигает максимума, а затем уменьшается по мере того, как мозг очищает более слабые связи.

4. Слух

Дети могут обнаруживать звуки на более высоких и более низких частотах, чем взрослые. Дети также могут слушать все частоты одновременно. В конце концов, они учатся фокусироваться на том, что уместно (например, дружелюбный взрослый в толпе, предлагающей конфеты).

5. Большая площадь поверхности тела

Отношение площади поверхности кожи к размеру всего тела намного больше у детей, поэтому они остывают быстрее. Вот почему дети могут легко простудиться или обезводиться, когда взрослые чувствуют себя хорошо.

Дети также учатся распознавать отдельные голоса еще в утробе матери. В течение часа после рождения они могут различать знакомые голоса (например, мамин), которые они слушали в утробе. В Библии написано, насколько умны дети: Иоанн Креститель взыграл в утробе матери, когда услышал приветствие Марии (Луки 1:41). Наш Создатель гарантирует, что даже самые крошечные люди могут узнать о Нем. Его забота о детях напоминает нам, насколько Он ценит человеческую жизнь на каждом этапе — и насколько классные дети на самом деле.

Зачем ребенку свой главный взрослый?

Как-то ко мне на консультацию пришел успешный бизнесмен. Мы начали обсуждать вопросы, касающиеся его компании, но разговор очень быстро перешел в иное русло: клиент стал жаловаться на проблемы с пятилетним сыном и сказал, что именно они беспокоят его сейчас больше всего. Мальчик растет капризным и неуправляемым, по любому поводу закатывает истерики. Он постоянно требует внимания матери, может начать кусаться, но, добившись своего, сразу теряет интерес, отталкивает ее и даже грубит. Родители никуда не могут взять его с собой — на людях он ведет себя еще хуже.

«Чего мы только ни делали — и строгостью пытались, и лаской, а результата — никакого. Нервы у всех на пределе!» За последний год родители не раз обращались к специалистам. Но вместо четкого диагноза и конкретных рекомендаций по лечению им сообщили, что у ребенка «нарушение привязанности». Папа был не на шутку раздосадован и расстроен: они с женой старались как могли, денег не жалели, а что получилось?

Мы «отмотали пленку» на пять лет назад и посмотрели, как все начиналось

Когда малыш появился на свет, родители решили, что мама по-прежнему большую часть времени будет проводить в Лондоне, где учатся старшие дочери, — в этом возрасте им необходимо родительское внимание, — а сын останется в Москве под присмотром профессиональных нянь. Отбирали их тщательно, каждую строго инструктировали

Если няня была замечена в каком-то проступке, ее тут же увольняли. Первую няню уволили за то, что подняла с пола соску и вытерла о фартук — неряха! Вторая имела наглость взять из холодильника просроченные йогурты: она видела, что их все равно выбрасывают. Но это заметила охрана, и в результате няня была изгнана с позором: «воровка не может воспитывать нашего ребенка». Третья болтала по телефону, когда пришло время кормления; потом она объяснила, что просто не хотела будить малыша, ждала, пока он проснется, но была уволена за пренебрежение своими обязанностями. Так за год у мальчика сменилось не меньше десяти нянь. Родители из благих побуждений, стремясь обеспечить младенцу комфорт и идеальный уход, оставляли его на попечение чужих людей, которые к тому же беспрерывно менялись. В этом он ничем не отличался от воспитанника детского дома.

«Стоп! — сказал возмущенный папа. — Какая связь между детдомовскими сиротами и моим сыном, который со всех сторон окружен вниманием?»

Связь есть — в обоих случаях дети лишены главного. А что для ребенка главное? Ответ на этот вопрос стал настоящим прорывом, едва ли не самым значимым открытием ХХ века в области детской психологии.

С детьми важно учитывать физиологию

Ребенок, который устал сидеть или хочет в туалет, думать не способен. Поэтому преподаватель английского (и любого другого предмета) должен закладывать в план занятия разминки, пробежки до туалета, смену краткосрочных активностей, упражнения, которые подразумевают движение. Кроме того, ребенку для нормального усвоения учебного материала важен физический комфорт: чтобы не дуло, вокруг не шумели, стул был удобным, а стол подходил по высоте. Согласны, преподаватель, который занимается с ребенком через Skype, не может прямо влиять на то, в каких условиях учится ребенок, но подсказать родителям – в его силах.

Взрослым тоже нужно иногда отдыхать, а в проветренном помещении думается лучше. Но учебные промежутки могут быть длиннее, и танцевать на уроке не обязательно. А о походе в туалет взрослый студент, скорее всего, подумает заранее, еще до начала занятия.

Дети обожают играть

В игре их можно научить чему угодно: и правильному произношению, и грамматике. Играя, взаимодействуя с игрушками, картинками, напевая песенки, заучивая стишки, участвуя в ролевых играх, ребенок запомнит в разы больше слов, чем в процессе повторения, рассматривания картинок, учебника или записывая новые слова в блокнот-словарик. Кроме того, в игре ребенок практически не устает (как минимум, не осознает усталость). Наконец, компаньон по игре автоматически становится объектом симпатии и заслуживает уважение.

Насколько часто использовать игру в занятиях со взрослыми, преподаватель решает в зависимости от целей студентов. Например, в процессе подготовке к экзаменам TOEFL, IELTS и т.п. просто не до игр. И это не страшно: некоторых взрослых игры даже смущают и отвлекают.

Юлия Болдакова, методист направления Skyeng Junior:

«Держать учеников в тонусе очень помогает наша платформа. Когда я начинала работать в проекте Школьники, у нас было только два курса для детей, а сейчас раздел Kids самый большой и разнообразный. Я постоянно изучаю обновления платформы и понимаю, что одной программой мы не ограничены. Мы с учениками часто пользуемся курсами с новостями, грамматикой, аудиокнигами, экзаменационными курсами, что в разы облегчает мне задачу с удивлением своих учеников. Помимо всего этого, онлайн формат обучения помогает мгновенно получать доступ к информации, которая нам нужна во время урока. В целом же, мне не приходится готовиться к урокам по два часа, печатать и вырезать к урокам картинки, скачивать нужные материалы или нести двухкилограммовый ноутбук на другой конец города, чтобы порадовать учеников смешными картинками и видео».

«Ненадежная» привязанность

Нарушения привязанности могут проявляться по-разному, и заметны они уже в годовалом возрасте. Ученые выявили два основных типа таких нарушений: избегающий и неустойчивый. И дали им общее название — «ненадежная привязанность», в отличие от «надежной», «уверенной».

«Избегающая привязанность»

Малыши с таким типом привязанности не стремятся к общению со взрослыми, их гораздо больше интересуют игрушки, и даже в пугающей, незнакомой ситуации они не ищут поддержки у взрослых. С возрастом дети с избегающей привязанностью становятся скрытными, отстраненными, привыкают прятать свои чувства, но если им надо получить что-то от другого, могут имитировать яркие, сильные положительные эмоции. Они могут проявлять и «вынужденно уступающее» поведение: быть удивительно покорными и кроткими, выполнять все требования родителей. Когда надо, они умеют молчать, делать вид, что слушают, говорить правильные слова в ответ. Внешне все выглядит вполне благополучно. Но это именно «вынужденное» поведение — они научились так себя вести, чтобы родители «отвязались». Близкие отношения для них некомфортны, ведь в раннем детстве взрослые их отвергали и игнорировали. Такой ребенок как будто говорит нам: «Я не нужен и нелюбим. Оставьте меня в покое!»

«Неустойчивая привязанность»

Ребенок с «неустойчивой» привязанностью проявляет сильную тревогу в незнакомой ситуации, даже если рядом кто-то из близких.

Он капризный, возбудимый, беспокойный. Когда мама уходит даже на короткое время, он сильно расстраивается и долго не может успокоиться, плачет. Но когда мама возвращается — вначале тянется к ней, а потом сразу ее отвергает.

У таких детей развивается обостренная и никогда не насыщаемая потребность в любви, ласке и одобрении

Кажется, они активно стремятся к контакту, требуют его, «цепляются», «липнут», но как только на них обращают внимание, сторонятся любого общения. Вероятно, именно этот тип привязанности имели в виду специалисты в случае с капризным и неуправляемым мальчиком, о котором я рассказала в начале главы.

Такие дети быстро учатся манипулировать — добиваться внимания взрослых любым способом

В их репертуаре два вида поведения: активно-агрессивный или пассивно-беспомощный. Иногда они сочетаются. Например, ребенок ведет себя демонстративно, вызывающе, может швырять игрушки, кричать, если мама разговаривает с кем-то другим. Но как только он добился цели — вызвал негативную реакцию со стороны взрослого, он тут же переключается на обезоруживающее поведение и становится застенчивым, напуганным, покорным, чтобы избежать наказания

Такие манипуляции — эффективный способ добиться внимания родителей, и неважно, какой будет их реакция — позитивной или негативной. Подростки с неустойчивой привязанностью не умеют дружить, но легко заводят новые знакомства (как правило, короткие и поверхностные), часто основанные на желании извлечь какую-либо выгоду.

Эту позицию можно сформулировать так: «Я нелюбим, но очень хочу приблизиться к вам!»

Любые нарушения привязанности приводят к тому, что, повзрослев, ребенок не может устанавливать по-настоящему глубокие, длительные отношения

Он не доверяет окружающим, не испытывает к ним теплых чувств, не обращает внимания на их желания и стремления. У него вряд ли разовьется сочувствие и терпение, свои настоящие чувства он научится скрывать, зато будет умело манипулировать другими. Он будет относиться к людям потребительски, ведь они интересуют его только с той точки зрения, что с них можно получить. Именно такую картину описывают психологи, наблюдая развитие воспитанников детских домов. Сегодня эти же проблемы возникают и у детей из обеспеченных семей, которым не хватило родительского тепла и внимания в самом раннем возрасте.

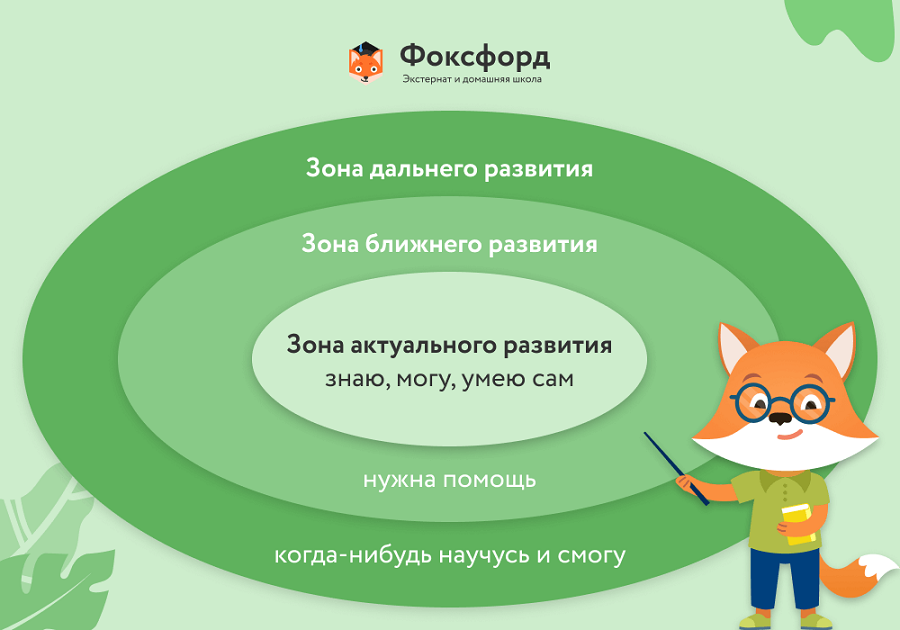

Зона ближайшего развития

Одно из самых важных открытий Выготского состоит в том, что обучать — ещё не значит развивать. Учёба может даже тормозить развитие, если подолгу повторять уже усвоенное или требовать слишком многого.

Поэтому обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития, то есть на задачи, которые ребёнок пока не может решить сам, но уже очень скоро сможет, а пока ему требуется лишь небольшая помощь взрослого.

Например, ребёнок уже понимает буквы — в таком случае зоной ближайшего развития для него будет умение составлять слова. Чтобы научиться этому, ребёнку потребуется помощь взрослого, но затем он сможет перейти к развитию следующего навыка — составлять из слов предложения.

Звучит вполне очевидно, но до сих пор далеко не все учитывают, что границы зоны ближайшего развития у каждого ребёнка свои. Они зависят от его возможностей, потребностей (то есть мотивации) и готовности окружения ему помогать. Задача педагога — определить эти границы для каждого ребёнка и планомерно учить его тому, чему он способен научиться. И тогда можно достигнуть хороших результатов даже с труднообучаемыми детьми.

Что дети учат взрослых: ценные уроки для примера

Дети, несмотря на свою юность, могут научить взрослых многим ценным урокам. Взрослому миру есть чему поучиться у детской непосредственности, открытости и способности видеть простые радости жизни.

1. Радоваться маленьким вещам. Дети способны находить радость в самых простых вещах: воздушных пузырях, раскрашенных карандашах, пушистых облаках

Они напоминают нам, насколько важно находить радость в каждом моменте и не упустить возможность порадоваться мелочам

2. Быть настоящими. Дети не боятся быть собой и выражать свои чувства. Они не скрывают своих эмоций и честно говорят о том, что чувствуют. Взрослые могут учиться быть более автентичными и откровенными, не боясь проявлять свои настоящие чувства.

3. Быть творческими. Дети полны фантазии и креативности. Они могут без проблем нарисовать воображаемых героев или придумать увлекательную игру. Взрослым стоит взять у них пример и развить свою творческую мысль.

4. Учиться на ошибках. Дети, не боясь совершать ошибки, учатся на них и двигаются дальше. Взрослым следует принять этот подход и позволить себе ошибаться, чтобы расти и развиваться.

5. Ценить моменты. Дети умеют наслаждаться пребыванием в настоящем моменте и находят красоту в простых вещах. Взрослым стоит научиться ценить моменты инаслаждаться текущим моментом жизни, не забывая о прошлом и будущем.

Взрослые должны быть готовы слушать и видеть мир глазами своих детей. Дети могут научить нам таким важным чертам, как радость, спонтанность, настоящность и творчество. Все, что нам нужно сделать, это быть готовыми учиться и принять эти ценные уроки от наших детей.

Уроки, которые дети могут дать своим родителям

Содержимое

Взаимоотношения между родителями и детьми весьма уникальны и могут преподать родителям множество ценных уроков. Вот некоторые из них:

- Любовь безусловна: Дети могут научить своих родителей истинной безусловной любви. Они не требуют от родителей ничего взамен, они просто любят и ценят своих родителей такими, какие они есть.

- Терпение и выдержка: Дети могут научить родителей терпению и выдержке. Родители нередко сталкиваются с трудностями и испытаниями воспитания детей, но именно дети учат их быть терпеливыми и преодолевать трудности с улыбкой на лице.

- Восторг и радость: Дети могут научить своих родителей настоящей радости и восторгу. Их непосредственное и открытое восприятие мира заставляет родителей замечать простые вещи, радоваться маленьким победам и наслаждаться жизнью в моменте.

- Новые взгляды: Дети могут открыть новые горизонты для своих родителей. Свежий взгляд на привычные вещи и новые интересы, которые появляются у детей, могут вдохновить родителей на изучение новых областей и расширение своих знаний.

- Настоящая спонтанность: Дети могут научить своих родителей быть более спонтанными и жить настоящим моментом. Они не задумываются о будущем или о прошлом, они просто наслаждаются текущим моментом и вдохновляют родителей делать то же самое.

В результате, взаимодействие с детьми может быть уроком для родителей, позволяющим им стать более любящими, терпеливыми и восторженными. Эти уроки могут привести к глубокой трансформации и помочь родителям стать лучше, чтобы они могли лучше воспитывать своих детей.