Дифтерия ротоглотки

Чаще (в 95%) дифтерия у детей развивается в ротоглотке в локализованной, распространенной или токсической форме:

- Дифтерия при локализованной форме может быть катаральной, островчатой и пленчатой в зависимости от локальных изменений в зеве. Воспаление ограничивается пределами миндалин. Начало острое с боли в горле и лихорадки выше 38С. Для катаральной формы характерно покраснение миндалин без налетов.

- Для островчатой формы – легкое покраснение миндалин, с четкой границей налеты в виде островков блестящей сероватой или желтоватой пленки. Она трудно отделяется шпателем и слизистая кровоточит после снятия. Шейные лимфоузлы безболезненные, несколько увеличенные.

- Пленчатая форма отличается появлением сероватой перламутровой с блеском пленки, полностью покрывающей миндалину. После насильственного удаления пленки слизистая кровоточит.

- Распространенная форма развивается реже, обычно со среднетяжелым течением. Пленка распространяется за границы миндалин: на заднюю стенку глотки, на дужки и язычок. Отека на шее нет, а увеличенные лимфоузлы болезненны. Интоксикация проявляется адинамией и вялостью ребенка, отсутствием аппетита, головной болью.

- У непривитых детей развивается токсическая форма с тяжелым течением: начинается остро с высокой (до 40°С) лихорадкой и признаками интоксикации. Возможна рвота. Периодически появляется возбуждение, сменяющееся заторможенностью. Выраженная бледность кожи.В зеве появляется отек, затем пленка образуется на миндалинах и за их пределами. Ко 2-3 дню возникает отек шеи (безболезненный), который может опускаться до ключицы и ниже. Могут отмечаться судороги.

- Гипертоксическая форма отличается бурным развитием, тяжелым интоксикационным синдромом с первых часов болезни: Высокая лихорадка, судороги, потеря сознания развиваются раньше, чем на миндалинах образуется налет и отек шеи. Молниеносно нарастает тяжесть состояния.

Распространенность отека определяет тяжесть токсической дифтерии:

- до середины шеи – I степ. тяжести;

- до ключиц – II степ.;

- ниже ключиц – III степ.

Если на фоне токсической дифтерии II-III степ. появляется геморрагический синдром, то диагностируют геморрагическую форму дифтерии. Налеты на миндалинах пропитываются кровью, возникают носовые, кишечные кровотечения, кровоточивость десен и т.д. На этом фоне развивается миокардит, от которого ребенок погибает.

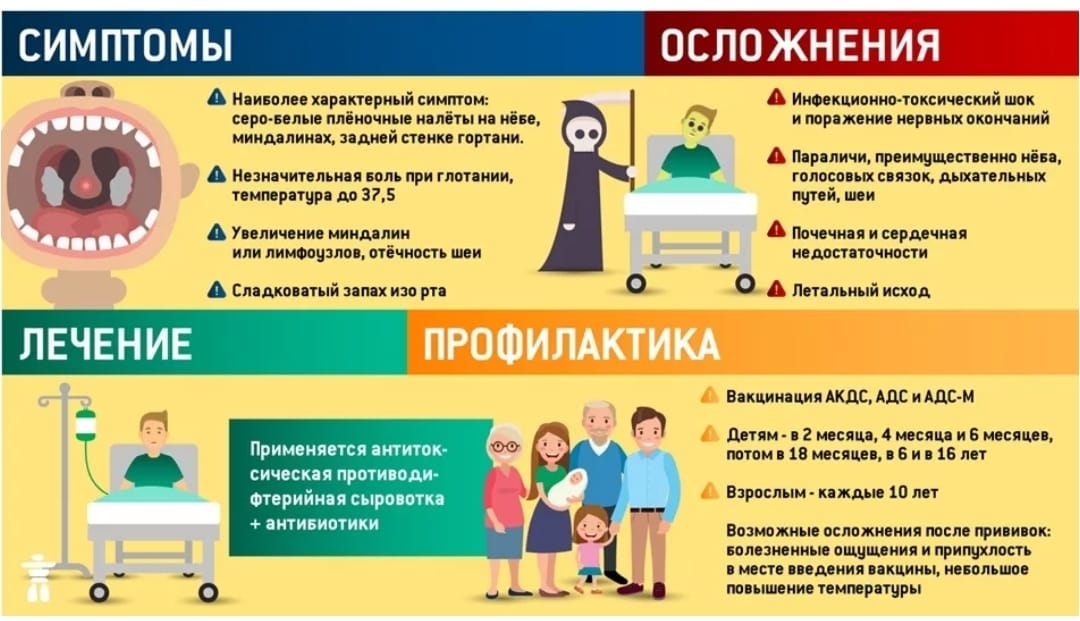

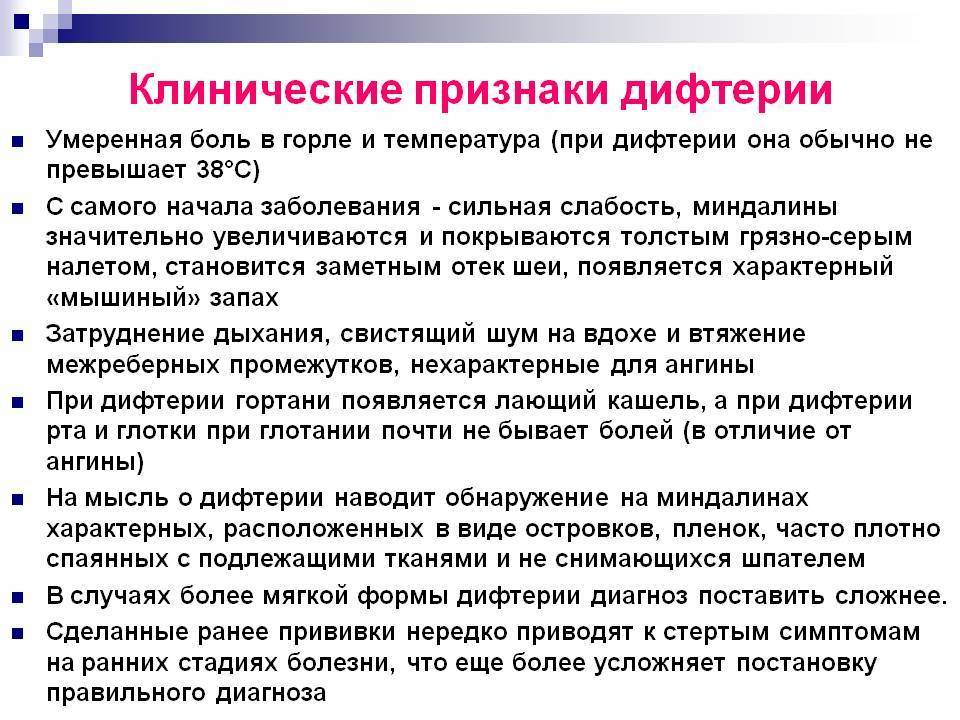

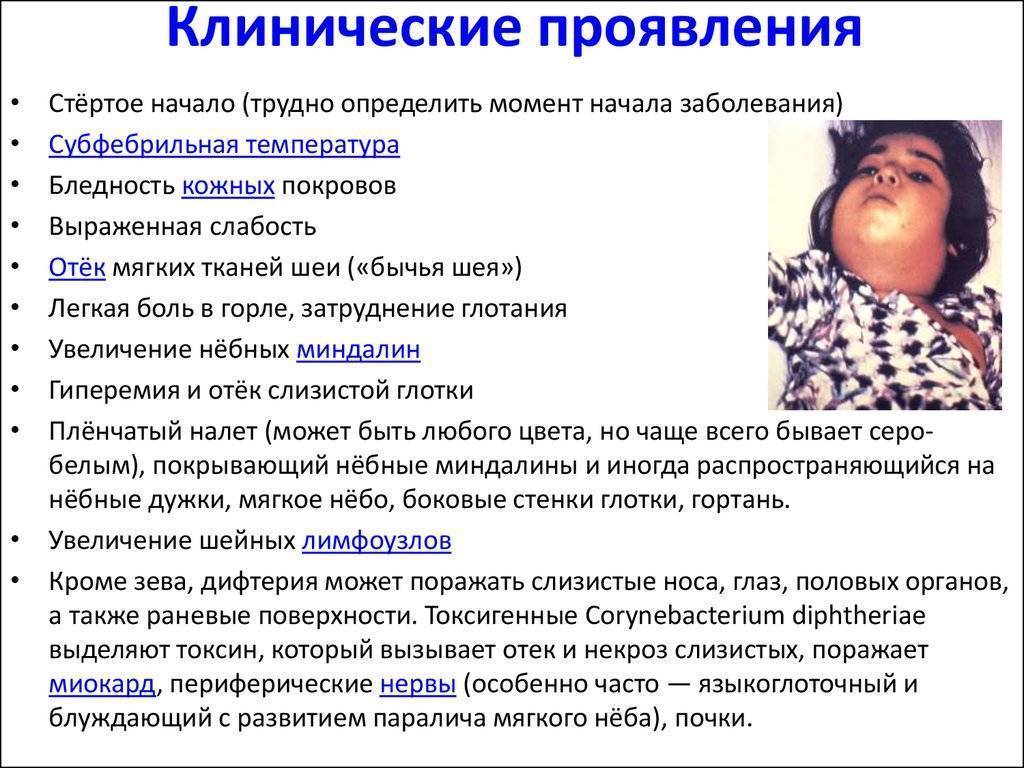

Симптомы дифтерии

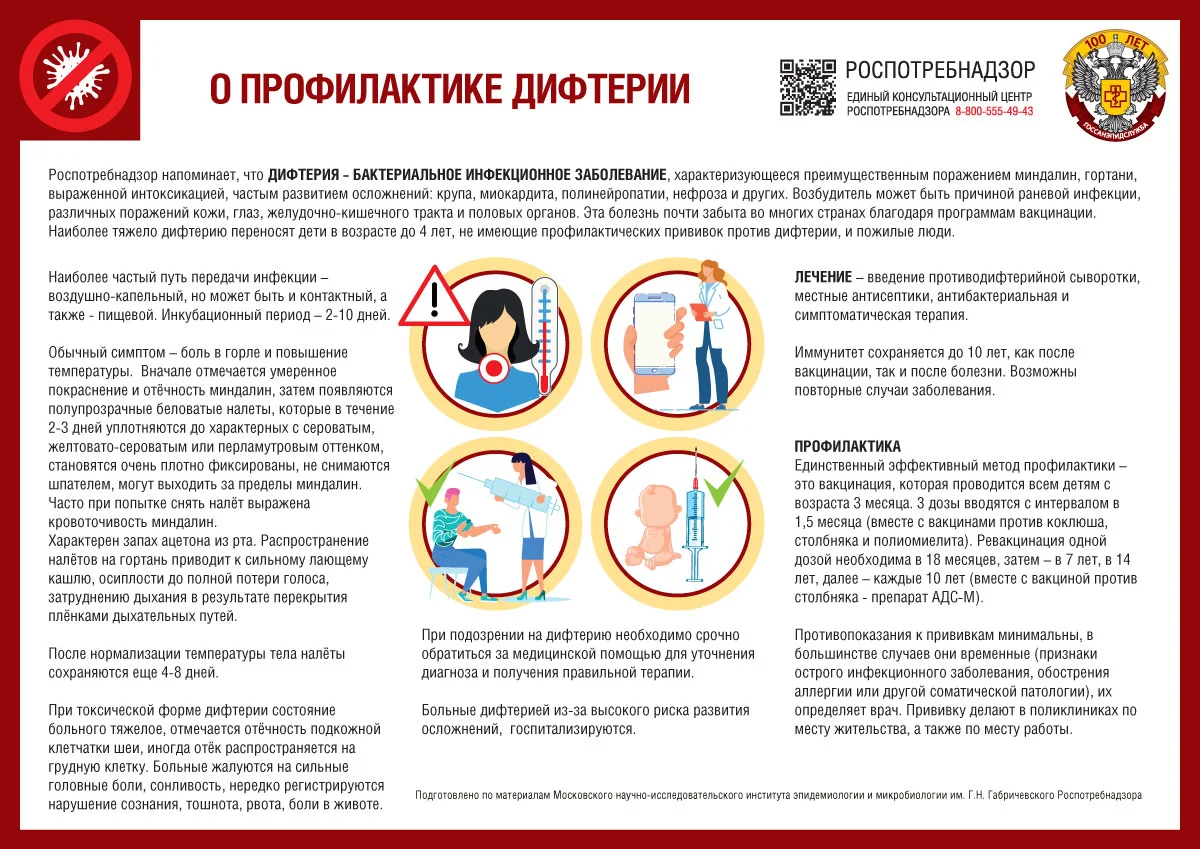

Инкубационный период заболевания продолжается от 2 до 10 дней. Самой частой локализацией дифтерии являются ротоглотка, гортань и нос, редко дифтерия поражает кожу, область ран, пупочную ранку, ухо, глаза, половые органы. Дифтерийная палочка приживается на слизистой оболочке, но выделяемый ею яд(токсин)разносится кровью и лимфой по всему организму. Токсин на месте внедрения вызывает воспаление слизистой оболочки с образованием на ней плотного пленчатого налета серо-белого цвета. В зависимости от места проникновения и размножения дифтерийных палочек наблюдаются различные формы болезни: дифтерия зева, носа, гортани, глаз, наружных половых органов и кожи.

Дифтерия зева — самая частая локализация дифтерии. Заболевание начинается остро, с подъема температуры до 38-39 град, ребенок жалуется на боль в горле при глотании. Подчелюстные лимфоузлы припухают.

Дифтерия зева

В зеве обнаруживается покраснение слизистой оболочки, на миндалинах – налеты серовато-белые, пленчатые. Чем обширнее налеты, тем сильнее интоксикация организма и тяжелее течение болезни.

Может развиться токсическая форма дифтерии. Она начинается остро, температура повышается по 39-40 град, может быть сильная боль при глотании, неоднократная рвота. Появляется общая слабость и вялость, лицо бледное, пульс частый. Возникает отек подкожной клетчатки в области подчелюстных лимфатических узлов, который распространяется почти на все шею, иногда на грудную клетку. Один из ранних признаков токсической дифтерии – отек зева, когда ткани миндалин и мягкого неба смыкаются, почти не оставляя просвета. Пленчатый налет покрывает небо, носоглотку, дыхание становится хриплым, рот полуоткрыт, позже появляются обильные выделения из носа. При осмотре зева ощущается сладковатый запах изо рта.

Наиболее ранним осложнением токсической формы дифтерии (в 1-3-й дни болезни) является развитие инфекционно-токсического шока. Это осложнение возникает только у непривитых детей. Вторым по времени возникновения возможным осложнением (конец первой-начало второй недели) является миокардит (воспаление сердечной мышцы), проявляющийся учащением или урежением ритма сердца, снижением артериального давления, болями в животе и рвотой. Развитие острой сердечной недостаточности может быть причиной смертельного исхода болезни. В это же время возникают и другие осложнения: параличи мягкого неба, гнусавость голоса, поперхивание и вытекание жидкой пищи из носа во время еды и питья. Возможна смерть от паралича дыхания.

Поражение слизистой оболочки гортани может развиваться как первичный процесс без признаков поражения ротоглотки. Дифтерия гортани может протекать без стеноза (сужения) гортани или со стенозом. У детей раннего возраста дифтерийные пленки закрывают узкие носовые ходы, в связи с чем затрудняются сосание и носовое дыхание. Характерны сукровичные выделения из носа, в носовых ходах видны корочки.

При дифтерии лечебное питание строится с учетом периода болезни, выраженности специфической интоксикации, местных изменений и развивающихся осложнений. При легких формах с незначительными или умеренными местными изменениями питание проводится так же, как при скарлатине. Значительные трудности возникают при кормлении детей с осложненными формами дифтерии в виде крупа, распространенных парезов и параличей, сопровождающихся нарушением акта глотания. В таких случаях детей кормят через зонд. Объем пищи уменьшается при сохранении нормальных соотношений пищевых ингредиентов. Через зонд вводится жидкая, умеренно теплая пища в виде протертых супов, каш, протертого мясного фарша, молочных продуктов. Из-за выраженной кислородной недостаточности целесообразно для усиления гликолиза давать пить сладкие напитки: 5%-ную глюкозу, сладкий чай, соки. При улучшении состояния диета быстро расширяется до возрастной.

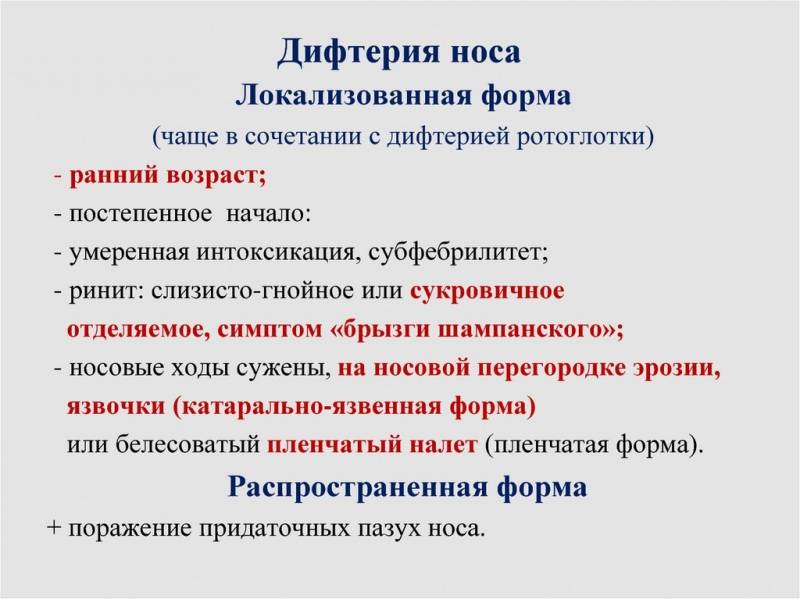

Дифтерия носа- характеризуется упорно протекающим насморком. Общее состояние ребенка может быть не нарушено, температура нормальная. В связи с этим родители в большинстве случаев поздно обращаются за врачебной помощью.

При малейшем подозрении на дифтерию необходимо выполнить два посева слизи: из зева и из носа — на дифтерийную палочку. Предварительный ответ бывает готов на 2-й день, окончательный — на 3-5-е сутки.

Симптомы дифтерии

Инкубационный период заболевания продолжается от 2 до 10 дней. Самой частой локализацией дифтерии являются ротоглотка, гортань и нос, редко дифтерия поражает кожу, область ран, пупочную ранку, ухо, глаза, половые органы.

Дифтерийная палочка приживается на слизистой оболочке, но выделяемый ею яд(токсин)разносится кровью и лимфой по всему организму. Токсин на месте внедрения вызывает воспаление слизистой оболочки с образованием на ней плотного пленчатого налета серо-белого цвета. В зависимости от места проникновения и размножения дифтерийных палочек наблюдаются различные формы болезни: дифтерия зева, носа, гортани, глаз, наружных половых органов и кожи.

Дифтерия зева — самая частая локализация дифтерии. Заболевание начинается остро, с подъема температуры до 38-39 град, ребенок жалуется на боль в горле при глотании. Подчелюстные лимфоузлы припухают.

Дифтерия зева

Дифтерия зева

В зеве обнаруживается покраснение слизистой оболочки, на миндалинах — налеты серовато-белые, пленчатые. Чем обширнее налеты, тем сильнее интоксикация организма и тяжелее течение болезни.

Может развиться токсическая форма дифтерии. Она начинается остро, температура повышается по 39-40 град, может быть сильная боль при глотании, неоднократная рвота. Появляется общая слабость и вялость, лицо бледное, пульс частый. Возникает отек подкожной клетчатки в области подчелюстных лимфатических узлов, который распространяется почти на все шею, иногда на грудную клетку. Один из ранних признаков токсической дифтерии – отек зева, когда ткани миндалин и мягкого неба смыкаются, почти не оставляя просвета. Пленчатый налет покрывает небо, носоглотку, дыхание становится хриплым, рот полуоткрыт, позже появляются обильные выделения из носа. При осмотре зева ощущается сладковатый запах изо рта.

Наиболее ранним осложнением токсической формы дифтерии (в 1-3-й дни болезни) является развитие инфекционно-токсического шока. Это осложнение возникает только у непривитых детей. Вторым по времени возникновения возможным осложнением (конец первой-начало второй недели) является миокардит (воспаление сердечной мышцы), проявляющийся учащением или урежением ритма сердца, снижением артериального давления, болями в животе и рвотой. Развитие острой сердечной недостаточности может быть причиной смертельного исхода болезни. В это же время возникают и другие осложнения: параличи мягкого неба, гнусавость голоса, поперхивание и вытекание жидкой пищи из носа во время еды и питья. Возможна смерть от паралича дыхания.

Поражение слизистой оболочки гортани может развиваться как первичный процесс без признаков поражения ротоглотки. Дифтерия гортани может протекать без стеноза (сужения) гортани или со стенозом.

У детей раннего возраста дифтерийные пленки закрывают узкие носовые ходы, в связи с чем затрудняются сосание и носовое дыхание. Характерны сукровичные выделения из носа, в носовых ходах видны корочки.

При дифтерии лечебное питание строится с учетом периода болезни, выраженности специфической интоксикации, местных изменений

и развивающихся осложнений.

При легких формах с незначительными или умеренными местными изменениями питание проводится так же, как при скарлатине. Значительные трудности возникают при кормлении детей с осложненными формами дифтерии в виде крупа, распространенных парезов и параличей, сопровождающихся нарушением акта глотания. В таких случаях детей кормят через зонд. Объем пищи уменьшается при сохранении нормальных соотношений пищевых ингредиентов. Через зонд вводится жидкая, умеренно теплая пища в виде протертых супов, каш, протертого мясного фарша, молочных продуктов. Из-за выраженной кислородной недостаточности целесообразно для усиления гликолиза давать пить сладкие напитки:

5%-ную глюкозу, сладкий чай, соки. При улучшении состояния диета

быстро расширяется до возрастной.

Дифтерия носа- характеризуется упорно протекающим насморком. Общее состояние ребенка может быть не нарушено, температура нормальная. В связи с этим родители в большинстве случаев поздно обращаются за врачебной помощью.

При малейшем подозрении на дифтерию необходимо выполнить два посева слизи: из зева и из носа — на дифтерийную палочку.

Предварительный ответ бывает готов на 2-й день, окончательный — на 3-5-е сутки.

Симптомы дифтерии у детей

Дифтерия зева характеризуется недомоганием, повышением температуры тела до 38-39 ͦС; появляется боль в горле, припухание подчелюстных лимфоузлов. При этом в зеве обнаруживается покраснение слизистой оболочки, а на миндалинах и реже на мягком небе – белые или серовато-белые пленчатые налеты; причем, чем обширнее налет, тем сильнее интоксикация организма и, следовательно, тяжелее течение болезни.

Нередко развивается токсическая дифтерия, которая также начинается остро: температура тела поднимается уже выше – до 39 – 40 ͦС, появляется сильная боль в горле, нередко сопровождающаяся неоднократной рвотой. Больной жалуется на общую слабость и вялость. Пульс у него частый, лицо бледное. Наряду с этими симптомами возникает отек подкожной клетчатки в области подчелюстных лимфоузлов, нередко распространяющийся почти на всю шею, иногда переходящий и на грудную клетку. Таким образом, основным ранним признаком токсической дифтерии является отек зева, при котором ткани миндалин и мягкого неба смыкаются, почти не оставляя просвета; при этом пленчатый налет покрывает небо и носоглотку. В связи с чем, дыхание больного становится хриплым; рот постоянно полуоткрыт; позже присоединяются обильные выделения из носа.Для дифтерии носа характерен упорный насморк, при котором общее самочувствие человека может и не нарушаться, а температура тела – оставаться нормальной.

Дифтерия гортани, или гортанный истинный круп, характеризуется тяжелым общим состоянием с высокой температурой тела, хриплым голосом и беззвучным кашлем. При этом нарастают одышка, удушье и ухудшение общего состояния. Прогрессирует слабость сердечной деятельности вследствие общей интоксикации организма. В зеве обнаруживаются сероватые пленки, которые заполняют весь просвет гортани, в том числе подсвязочного пространства. Для стеноза гортани при дифтерии (истинном крупе), характерны хрипящее дыхание и одышка с затруднением вдоха в отличие от стеноза ниже расположенных, трахеи и бронхов (ложного крупа), при котором характерно затруднение выдоха.

Если у больного появились выше описанные признаки, следует немедленно обратиться к врачу. Так как токсин, вырабатываемый дифтерийной палочкой, оказывает патологическое воздействие на многие органы и вызывает тяжелые осложнения в виде поражения почек, сердца, нервов с развитием параличей, а также воспаление легких.

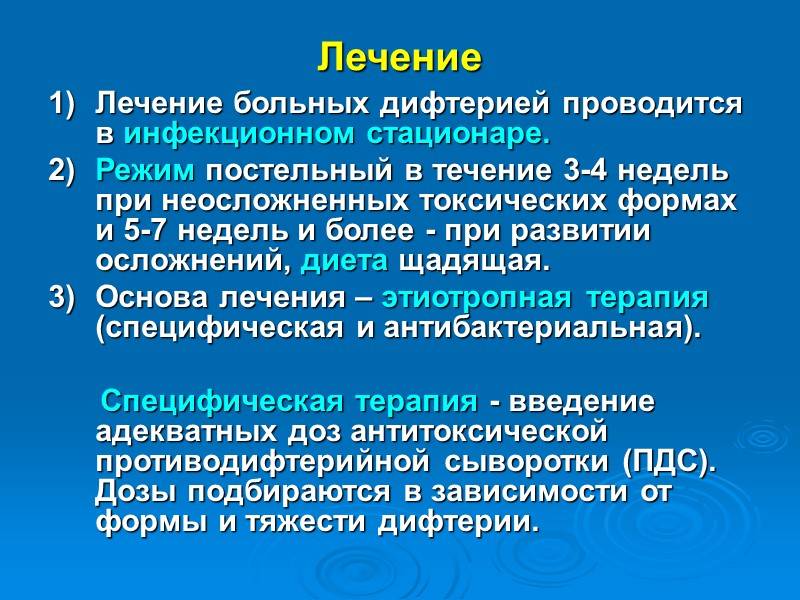

Как лечить дифтерию

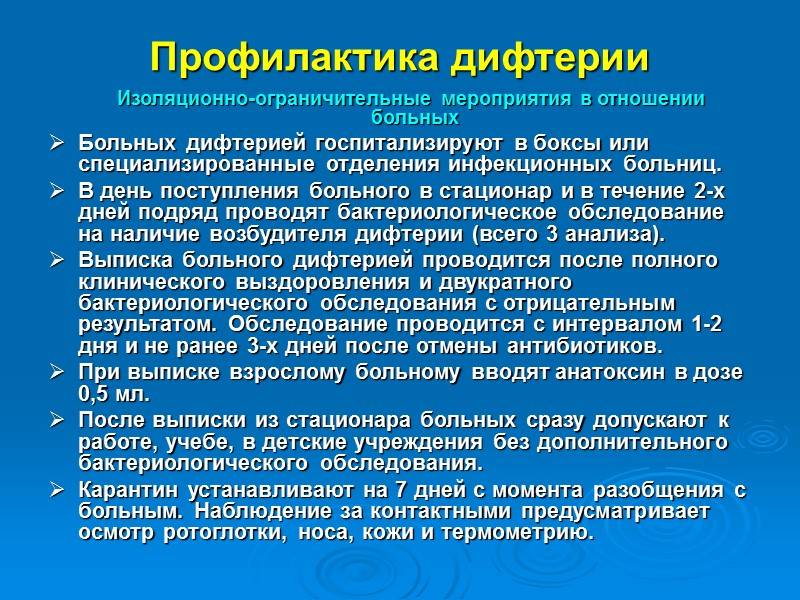

Даже если дифтерия протекает в легкой форме, лечение необходимо проводить только в стационаре под присмотром врачей. Поэтому и детей, и взрослых при подозрении у них дифтерии обязательно госпитализируют.

Независимо от формы заболевания дифтерию лечат только в больнице

Независимо от формы заболевания дифтерию лечат только в больнице

Примечание: Если обратиться за медицинской помощью вовремя и начать лечение, то высока вероятность полного благополучного выздоровления без развития осложнений.

Препарат против дифтерии

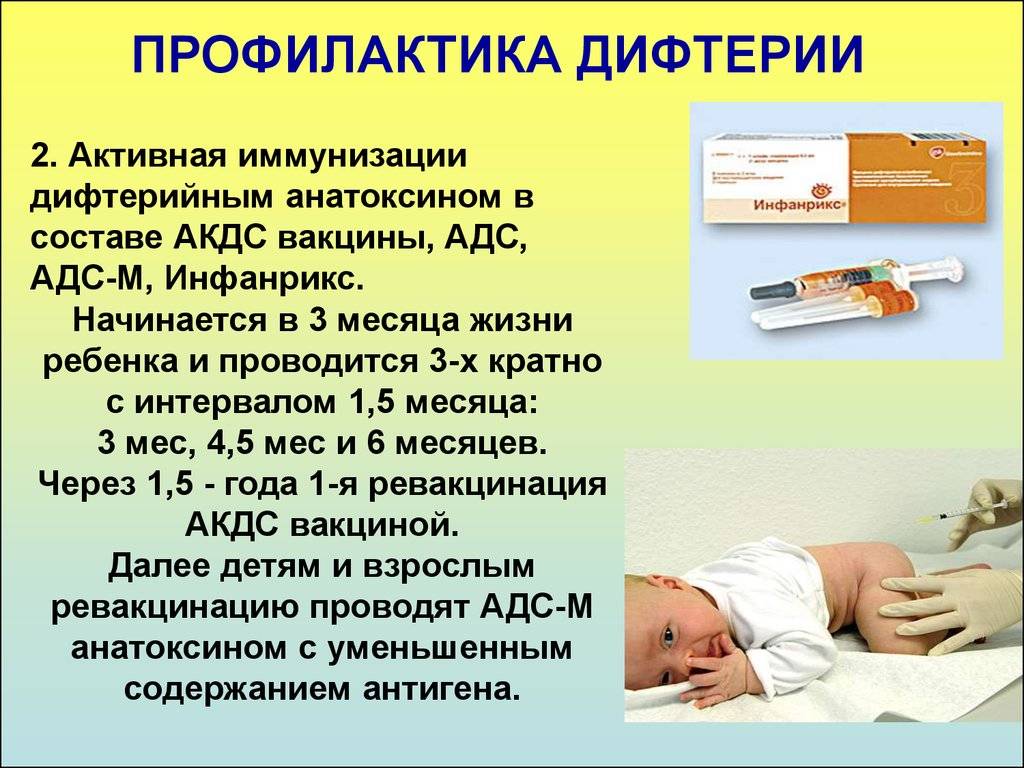

После госпитализации всем инфицированным детям вводят специальную противодифтерийную сыворотку, которая обладает антитоксическим действием на токсины, выделяемые дифтерийной палочкой. На данный момент это единственное эффективное лечение данного заболевания.

Противодифтерийная лошадиная сыворотка

Противодифтерийная лошадиная сыворотка

Противодифтерийная сыворотка называется лошадиной, так как ее получают следующим образом:

- в лаборатории выращивается бактерия дифтерии для получения ее токсина;

- токсин бактерии вводят лошади, организм которой вырабатывает защитную сыворотку;

- производят забор крови у лошади и выделяют из нее антитоксическую сыворотку;

- производится очищение противодифтерийной сыворотки.

Данный препарат вводится детям внутримышечно. Если заболевания протекает в тяжелой форме, то введение производят внутривенно. Дозировка препарата напрямую зависит от тяжести и клинической формы заболевания, а также от возраста ребенка.

Примечание: Также при лечении дифтерии во избежание развития осложнений назначают антибактериальные препараты. Однако их нужно давать в первые дни заболевания (на второй-третий день), так как антибиотики убивают саму бактерию, но не ее токсины, которые и являются причиной осложнений.

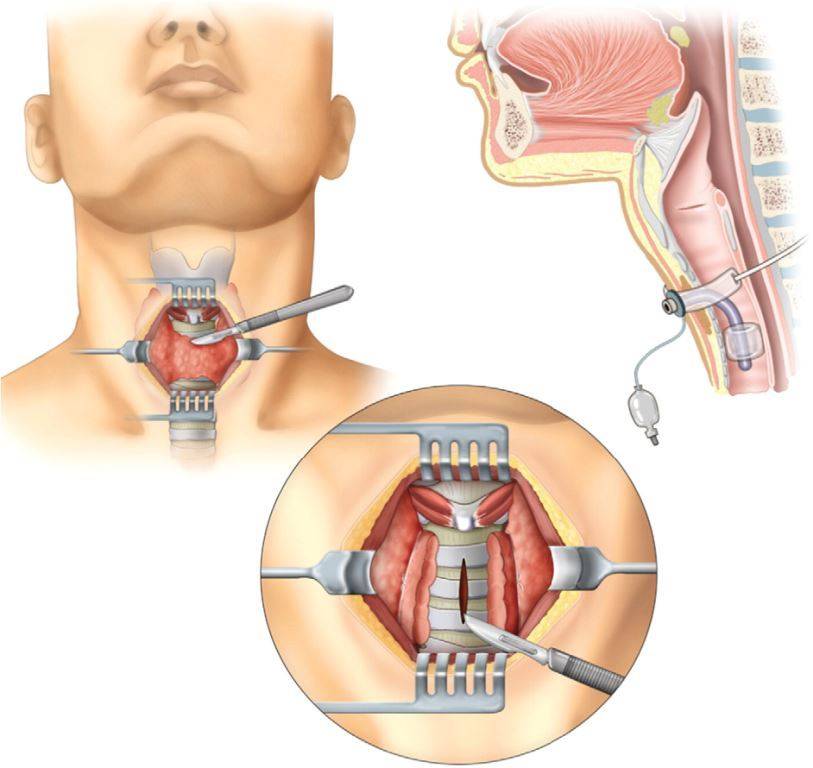

Экстренные меры

Стоит отметить, что противодифтерийной сывороткой можно вылечить локализованные и распространенные формы данного заболевания. При токсической форме и дифтерийном крупе помимо введения сыворотки также могут дополнительно потребоваться:

трахеостомия – экстренная хирургическая операция, проводится при закупорке верхних дыхательных путей;

Трахеостомия при тяжелых формах дифтерии

Трахеостомия при тяжелых формах дифтерии

- назотрахеальная интубация – устанавливается эндотрахеальная трубка в просвет гортани, трахеи, бронхов для обеспечения проходимости дыхательных путей и проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких);

- плазмаферез – механическая фильтрация крови.

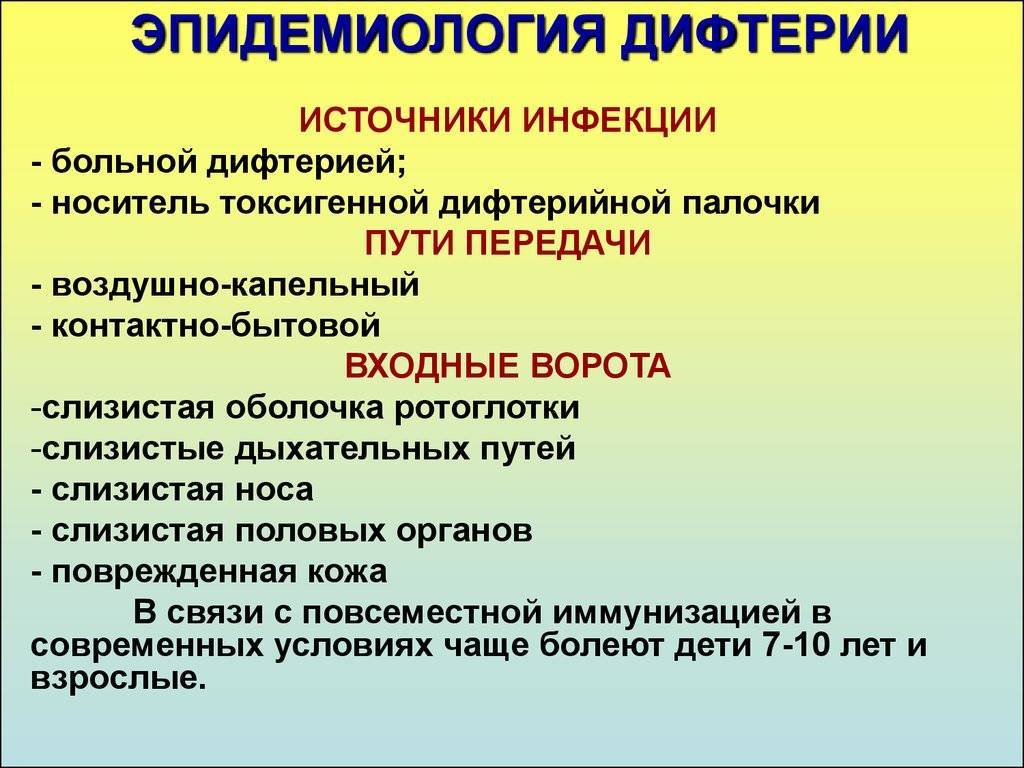

Причины

Дифтерия вызывается дифтерийной палочкой (коринебактерией), способной переносить высушивание, низкую (до -20С) температуру. Под действием обычных дезинфектантов она гибнет за 10 мин., а при 100С за 1 мин.

Пути заражения:

- основной – воздушно-капельный;

- контактно-бытовой (возможен, хоть и реже отмечается) – через предметы: книги, полотенце, посуду, игрушки и т.д.;

- возможна передача через третьих лиц.

Входными воротами для инфекции могут быть:

- слизистая носа, ротоглотки, гортани (наиболее часто);

- слизистая глаз;

- слизистая половых органов;

- пупочная ранка;

- раны и ожоги;

- опрелости.

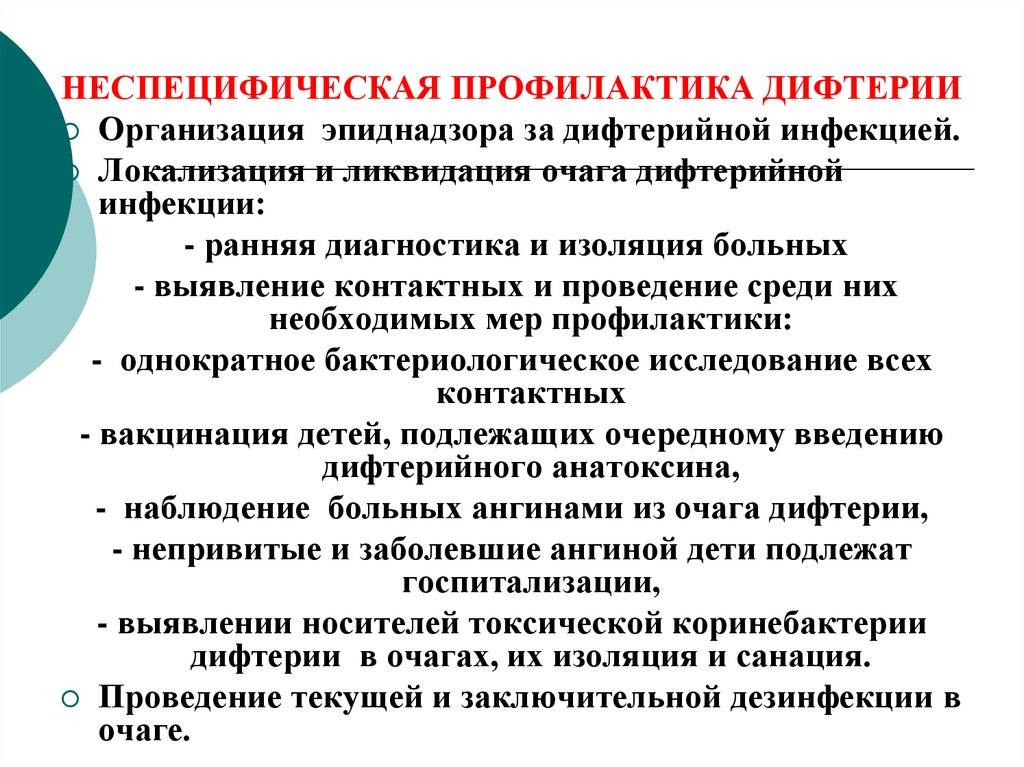

Болеют дифтерией дети любого возраста, обычно не привитые. Характерна зимняя сезонность болезни. Восприимчивость к болезни не высокая – около 15%. Грудничков защищают материнские антитела, полученные с грудным молоком (пассивный иммунитет), поэтому они болеют редко. За время болезни развивается антимикробный и антитоксический иммунитет, но он нестойкий, не исключено повторное заражение дифтерией. После вакцинации он тоже относительно нестойкий, поэтому и необходима ревакцинация.

После проникновения в организм коринебактерии активно размножаются и выделяют при жизни экзотоксин, обладающий местным и общим действием. Местное заключается в гибели клеток тканей в области проникновения, из которых образуется в процессе локального воспаления плотная фибринозная пленка серого цвета. С общим действием токсина связано развитие осложнений.

Характер и привычки Corynobacterium diphteriae

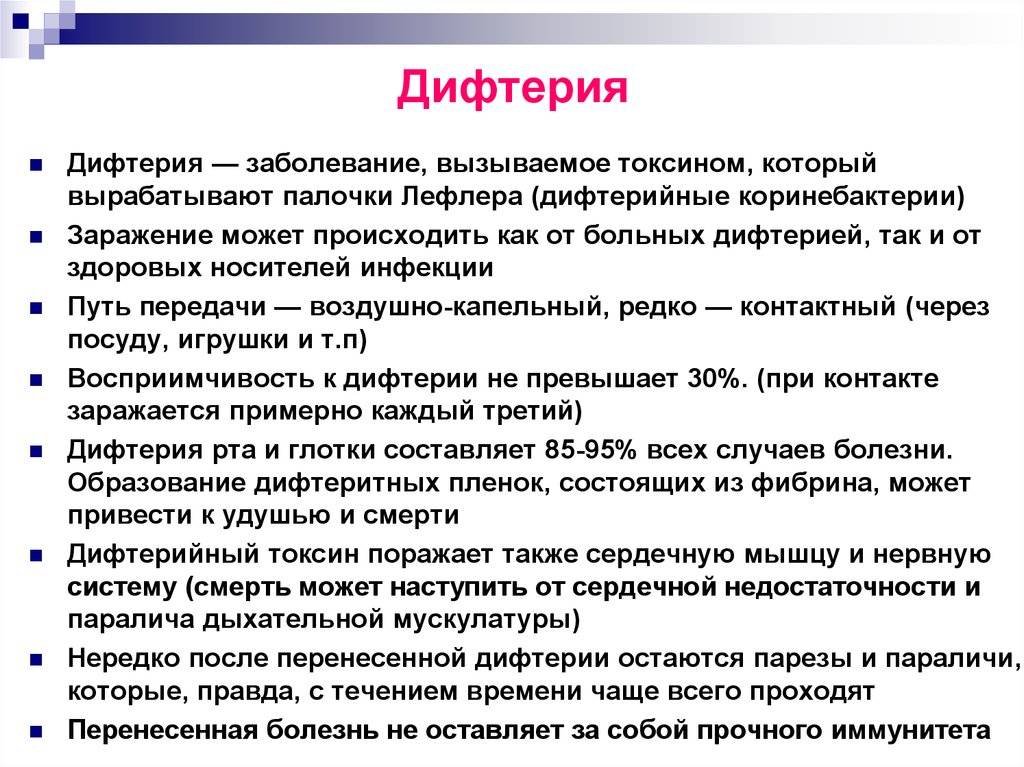

Дифтерия – острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением с образованием плотных пленчатых налетов на месте внедрения возбудителя болезни и тяжелым общим отравлением (интоксикацией) организма. Возбудителем дифтерии является палочковидная бактерия Corynobacterium diphteriae, образующая дифтерийный экзотоксин. Бактериальные экзотоксины – самые опасные яды из всех обнаруженных в природе или созданных к настоящему времени, и дифтерийный, наряду с ботулиническим и столбнячным входит в тройку ядов-лидеров.

Источником инфекции при дифтерии может стать больной или бактерионоситель. При этом при дифтерии широко распространено здоровое носительство (инфекционный процесс без клинических проявлений), когда человек может и не догадываться о наличии в организме опасного микроба, но при этом представлять угрозу для восприимчивых к инфекции окружающих. Помимо человека, источником дифтерийной инфекции в природе могут быть домашние животные (коровы, лошади, овцы и др.), у которых бактерии-возбудители обнаруживаются на слизистых оболочках рта, носа, влагалища.

Дифтерийные палочки выделяются в окружающую среду с каплями слизи при разговоре, чихании, кашле. Обычно заражение происходит воздушно-капельным путем: через слизистые оболочки зева, носа и верхних дыхательных путей, реже – конъюнктивы глаз, повреждённую кожу и т.д. Иногда возможно проникновение возбудителя в организм через рот с пищей или через различные предметы – белье, одежду, игрушки. Известны «молочные» вспышки дифтерии, связанные с заражением через инфицированные молочные продукты.

Восприимчивость людей к дифтерии невысока: индекс контагиозности (доля заболевших среди индивидуумов, тем или иным путем соприкасавшихся с больными) колеблется в пределах 10-20%. Наиболее восприимчивы к дифтерии дети в возрасте от 1 года до 6 лет.

Попав на слизистые оболочки или кожу, дифтерийная палочка выделяет токсин, который вызывает гибель клеток эпителия и поражение кровеносных сосудов с образованием фибринозных пленок и развитием местного отека ткани. Параллельно происходит распространение токсина по лимфатическому и кровеносному руслу по всему организму, что проявляется воспалением лимфатических узлов и общей интоксикацией. Патологические изменения наблюдаются в нервной и сердечно-сосудистой системе, почках, надпочечниках. Распространением токсина в крови обусловлены все характерные для дифтерии проявления болезни.

Лечение больных дифтерией

Режим и диета

В остром периоде болезни и в более поздние сроки при наличии признаков поражения сердца и нервной системы показан постельный режим. В зависимости от состояния больного используют стол № 10, зондовое или парентеральное питание.

Медикаментозная терапия

Основное средство лечения — ПДС, которая нейтрализует дифтерийный токсин, циркулирующий в крови (поэтому она эффективна только в ранние сроки болезни — в первые 2 сут). После 3-х суток болезни введение ПДС малоэффективно, а в ряде случаев даже вредно. При лёгком течении заболевания (локализованная, распространённая форма) сыворотку вводят только при отрицательных результатах кожной пробы. Если результат положительный, от введения сыворотки следует воздержаться. При среднетяжёлой и тяжёлой форме дифтерии ротоглотки, а также при дифтерии дыхательных путей сыворотку вводят обязательно, хотя при дифтерии дыхательных путей эффект менее явный. При положительной кожной пробе сыворотку вводят в условиях отделения реанимации после предварительного введения глюкокортикоидов и антигистаминных препаратов. Доза сыворотки и путь введения зависят от тяжести течения болезни (табл. 17-37). Сыворотку вводят однократно внутримышечно и внутривенно. При комбинированных формах дозу увеличивают на 20–30 тыс. ME.

Таблица 17-37. Доза сыворотки при различных формах дифтерии

| Форма дифтерии | Доза сыворотки, тыс. ME |

| Локализованная дифтерия ротоглотки, носа, глаза, кожи, половых органов | 10–20 |

| Распространённая дифтерия ротоглотки | 20–30 |

| Субтоксическая дифтерия ротоглотки | 30–40 |

| Токсическая дифтерия I степени | 30–50 |

| Токсическая дифтерия II степени | 50–60 |

| Токсическая дифтерия III степени, гипертоксическая дифтерия | 60–80 |

| Локализованная дифтерия органов дыхания | 10–20 |

| Распространённая нисходящая дифтерия органов дыхания | 20–30 |

Повторное введение сыворотки и повышение дозы приводит к учащению и утяжелению поражения сердца и нервной системы, а также к сывороточной болезни.

Чрезвычайно отрицательно сказывается на состоянии больных введение массивных доз сыворотки (1 млн МЕ и более), так как при этом в организм попадает огромное количество чужеродного белка, который блокирует почки, провоцирует развитие РДС и ИТШ, ДВС-синдрома.

При средней тяжести и тяжёлых формах, а также при дифтерии дыхательных путей для скорейшего подавления возбудителя назначают антибиотики: пенициллины, цефалоспорины, препараты тетрациклинового ряда, макролиды, комбинированные препараты (ампиокс) — в средних терапевтических дозах в течение 5–8 сут. Проводят дезинтоксикационную терапию. В тяжёлых случаях показан плазмаферез. Кратковременное применение глюкокортикоидов целесообразно

только по экстренным показаниям (ИТШ, стеноз гортани), так как у больных тяжёлыми формами болезни выражена иммуносупрессия и существует высокая вероятность развития бактериальных осложнений.

При дифтерии дыхательных путей показаны тепловые и отвлекающие процедуры, ингаляция, антигистаминные препараты, глюкокортикоиды, оксигенотерапия.

При прогрессировании стеноза — интубация трахеи или трахеотомия. При нисходящем крупе оперативное лечение малоэффективно, его необходимо дополнять санационной бронхоскопией для удаления плёнок.

При миокардите необходим полный покой. Применяют триметазидин, мельдоний, пентоксифиллин. При полинейропатии назначают постельный режим, полноценное питание, при дыхательных расстройствах — ИВЛ, профилактика вторичной инфекции.

При лечении тяжёлой дифтерии необходимо решить следующие задачи:

· доза и способ введения ПДС; · лечение гиповолемии и ДВС-синдрома; · антимедиаторное воздействие; · нормализация метаболизма; · устранение различных видов гипоксии (ИВЛ); · дезинтоксикационная терапия; · обеспечение энерготрат (полноценное питание); · рациональная антимикробная терапия; · иммунокорригирующая терапия.

Диагностика дифтерии

При обследовании пациента врач прежде всего выясняет, как давно появились симптомы, каков их характер. Измеряется артериальное давление и частота пульса, а также температура тела. Проверяется наличие или отсутствие характерных внешних признаков заболевания (отека горла, появления на нем серого налета, изменения тембра голоса).

Кроме педиатра, горло больного ребенка осматривает ЛОР врач, который использует для этого приспособление для проведения непрямой ларингоскопии (специальное зеркало и лобный рефлектор). Это необходимо для обнаружения изменений в слизистой оболочке гортани.

Берется мазок с поверхности миндалин, делается его бактериологический посев для обнаружения типа бактерий.

Примечание: Исследование мазка проводят не только у самого ребенка, но и у тех, кто с ним общался в последнее время (родственников, детей и воспитателей садика, соседей по дому). При обнаружении дифтерийной палочки они изолируются даже при отсутствии признаков недомогания. Бактерионосители проходят соответствующее лечение, что позволяет предупредить дальнейшее распространение инфекции.

Делается общий клинический анализ крови, позволяющий обнаружить наличие характерного воспалительного процесса (увеличивается содержание лейкоцитов, снижается количество тромбоцитов, растет СОЭ). Используются иммунологические методы анализа (ИФА и другие) для уточнения типа инфекции.

Диагностика и её разновидности

Симптомы дифтерии у детей во многом схожи с теми, что проявляются у взрослых. Однако, даже зная их, понять, что малыша поразила именно эта болезнь, без расширенной диагностики удается далеко не всегда.

Поэтому, если у педиатра возникают хоть малейшие сомнения, как правило, он назначает маленькому пациенту следующие анализы:

- Общий анализ крови – стандартное обследование, позволяющее определить факт наличия острого воспалительного процесса, как такового.

- Бактериоскопия (когда под микроскопом исследуется мазок, взятый из проблемного места) – процедура, направленная на выявление Corynebacterium diphteriae (специфических бактерий, имеющих определенную форму).

- Бакпосев взятого биологического материала — бактериологическое исследование, позволяющая определить не только наличие бактерий в организме, но также их устойчивость к антибиотикам различных типов и масштаб заражения.

- Оценка титра (уровня) антитоксических антител в организме. Если результат превышает показатель в 0,05 МЕ/мл, дифтерию можно смело исключать.

- Серологическое исследование с привлечением ИФА, РПГА и иных аналогичных методов – анализ, помогающий выявить присутствие определенных антител в сыворотке крови.

Дифтерия у детей диагностируется без проблем, когда при осмотре обнаруживаются пленки на зоне поражения, свистящие шумы в горле и лающий кашель и остальные характерные для заболевания признаки. Однако если на данный момент заболевание протекает в легкой форме, без помощи вышеописанных анализов в его выявлении не обойтись.