Диагностика

Чтобы диагностировать ЭКД, требуется тщательное обследование ребёнка. Главными факторами для верного диагноза являются: симптомы патологии, сведения, полученные от пациента, о перенесённых ранее болезнях. Особое значение имеет наличие членов семьи с аллергией.

Главные критерии для установления диагноза:

- генетическая предрасположенность;

- идентифицирование аллергена среди лекарств, химикатов, пищевых продуктов и пр.;

- определение уровня развития аллергии;

- повышение уровня IgE;

- повышение числа эозинофилов в крови, мокроте, слюне, слизи носоглотки;

- недостаток Т-лимфоцитов и IgA;

- наличие вторичного острого бронхита с обструкцией.

Перед началом лечения необходимо провести дифференциальную диагностику. Необходимо отличить проявления ЭКД от признаков других заболеваний.

Во внимание берутся нижеперечисленные патологии:

- нейродермит;

- экзема;

- дерматит;

- псориаз;

- туберкулёзная интоксикация.

Если поставить диагноз неверно, то лечебные действия не принесут положительного результата.

Дифференциальный диагноз

Экссудативный диатез нужно отличать от детского везикулопустулеза, врожденного ихтиоза, кори, краснухи, ветрянки, скарлатины.

Для всех этих детских заболеваний характерным симптомом является сыпь, но характеристика её различна. Так при везикулопустулезе вначале появляется везикула, затем содержимое элемента становится гнойным с последующим образованием корочки. Из отделяемого везикулы, как правило, выявляется стафилококк. Для врожденного ихтиоза больше характерны сухость кожных покровов, пластинчатое шелушение кожи. Для группы инфекционных заболеваний (корь, скарлатина, краснуха, ветряная оспа) обязательным является контакт с инфекционным больным, наличие инкубационного периода и определенный характер сыпи.

Неравномерная прибавка массы тела, неустойчивый стул, увеличение размеров печени делают необходимым дифференциальный диагноз экссудативного диатеза с целиакией, муковисцидозом, диспанкреатизмом.

В основе заболевания целиакией лежит непереносимость некоторых злаковых (пшеницы, ржи, ячменя, овса) и проявляется недостаточной прибавкой массы тела ребенка, отставанием в физическом развитии, метеоризмом, «псевдоасцитом», увеличением размеров живота, чередованием запоров с послаблением стула, кал замазкообразный, обильный со зловонным запахом и жирным блеском, чего не бывает при экссудативном диатезе. Быстро на фоне нарушенного всасывания у детей развиваются полигиповитаминоз, при котором наблюдаются ангулярный стоматит и другие признаки полигиповитаминоза.

Муковисцидоз, как и целиакия, являются врожденными заболеваниями. Первые проявления могут наблюдаться в первые дни жизни мекониальной непроходимостью. Кроме того существуют еще кишечная форма, легочная, смешанная (легочно-кишечная) и атипичные или стертые формы муковисцедоза. Характерен внешний вид больного ребенка: кукольное лицо, расширенная, нередко деформированная грудная клетка, большой вздутый живот, худые конечности, сухая серо-землистая кожа. Отмечается цианоз, мучительный кашель с вязкой мокротой, одышка, чего не наблюдается при экссудативном диатезе. Типично увеличение размеров печени, обильный жирный замазкообразный стул, зловонного запаха.

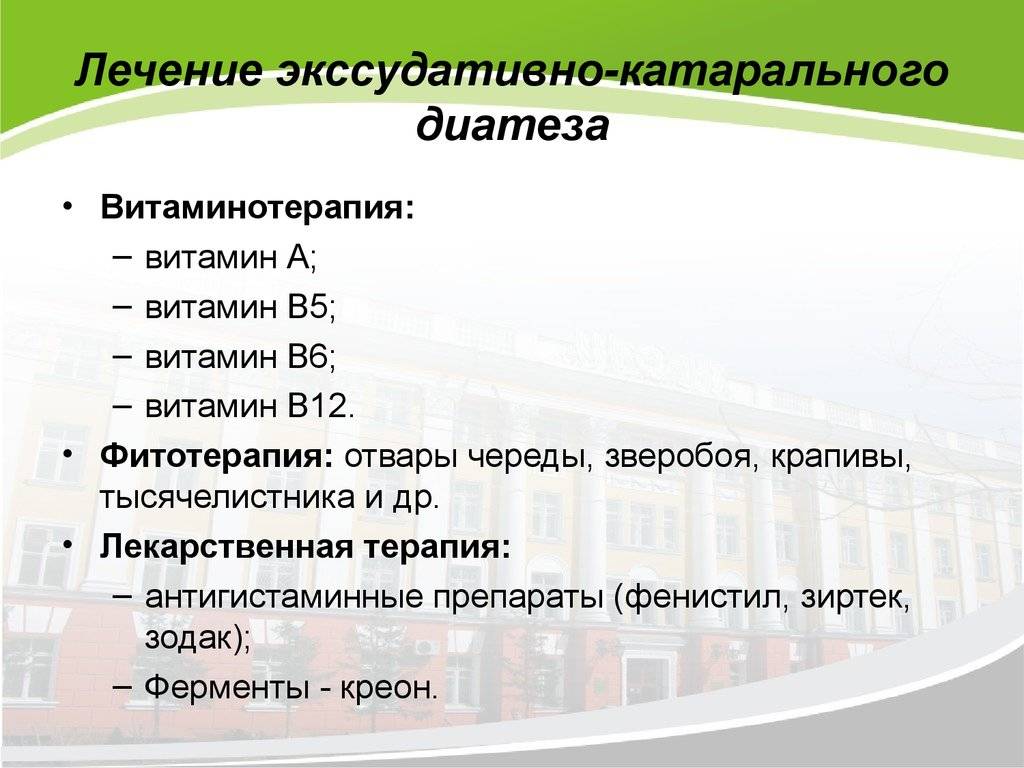

Лечение травами

Фитотерапия всегда считалась эффективной при кожных заболеваниях, но лечиться растительными средствами важно под наблюдением доктора. Наиболее часто специалисты рекомендуют применение таких трав:

Наиболее часто специалисты рекомендуют применение таких трав:

- душица;

- череда;

- крапива;

- фиалка;

- зверобой;

- ромашка;

- тысячелистник;

- шалфей;

- лопух;

- лавровый лист.

Отвары из таких компонентов добавляют в ванны или используют для примочек. Иногда отвары из трав советуют употреблять внутрь.

Помимо этого, успокаивающее и заживляющее действие на кожу оказывают приготовленные составы:

- Оливковое масло с добавлением аскорбиновой кислоты.

- Ромашка с чередой и марганцем.

- Облепиховое масло с зеленкой.

- Горечавка, тысячелистник и девясил.

- Детский крем и масло пихты.

Лимфатико-гипопластическая аномалия конституции

Частота данной аномалии составляет 3 – 17%.

Причины развития:

- Гиперплазия (увеличение) лимфатических узлов и периферических скоплений лимфоидной ткани, тимуса;

- Гипоплазия (уменьшение) надпочечников, щитовидной железы, сердца, аорты,половых органов и гладкомышечных органов.

Механизм развития:

Снижение функций надпочечников влечет за собой быстрое развитие истощения при стрессовых реакциях.

Низкая продукция надпочечниками глюкокортикоидов, которые играют важную роль в запуске процесса уничтожения активированных лимфоцитов, приводит к разрастанию лимфоидной ткани.

Клинические проявления:

- Разрастание лимфатических фолликулов на стенке глотки, поверхности надгортанника

- Разрастание небных миндалин

- Увеличение фолликулов языка

- Выраженное увеличение аденоидов в носоглотке

- Увеличение селезенки

- Увеличение шейных, подмышечных и паховых лимфоузлов

- Светлый цвет кожи

- Хороший аппетит

- Хорошо выраженная подкожно-жировая клетчатка

- Высокие темпы увеличения длины и массы тела, причем массадоминирует над ростом

- Слабое развитие мускулатуры

- Сниженная физическая активность

- Малая оживленность

- Плохая переносимость сильных и длительных раздражителей

- Частые ОРВИ, синуситы, отиты

- Высокая предрасположенность к аллергиям

- Беспричинный кашель;

- Одышка смешанного характера (затрудненный вдох и выдох)

- Аномалии развития сердца и аорты

- Синдром внезапной смерти ребенка

Диагностика

- Анамнез

- Объективное обследование лимфоидной ткани

- Общий анализ крови

- Рентгенодиагностика (тимомегалия – увеличение размеров тимуса)

- ЭКГ (аритмии)

- Исследование уровня гормонов надпочечников (БАК)

Лечение

- Диета (исключение избыточного количества жира, легко усваиваемых углеводов)

- Свежий воздух, гимнастика

- Санация зева (наличие аденоидов 2-3 степени – их удаление)

- Глюкокортикоиды (при сдавлении тимусом жизненно важных органов)

Последствия диатеза

Если не предпринимать серьезных мер в борьбе с недугом, с развитием болезни у детей появляются осложнения. Они включают в себя не только дерматологические нарушения, но и затрагивают другие системы органов.

Если не предпринимать серьезных мер в борьбе с недугом, с развитием болезни у детей появляются осложнения. Они включают в себя не только дерматологические нарушения, но и затрагивают другие системы органов.

Наиболее опасными последствиями недолеченного диатеза считаются:

- Рецидивирующая аллергия.

- Астматический бронхит.

- Бронхиальная астма.

- Отек Квинке.

- Анафилактический шок.

Постоянные расчесывания кожных высыпаний приводят к образованию рубцов, а иногда и заражению. Воспалительные процессы дермы могут провоцировать повышение температуры тела, поэтому прибегать к самолечению нельзя. Необходимо искать врачебной помощи в устранении недуга.

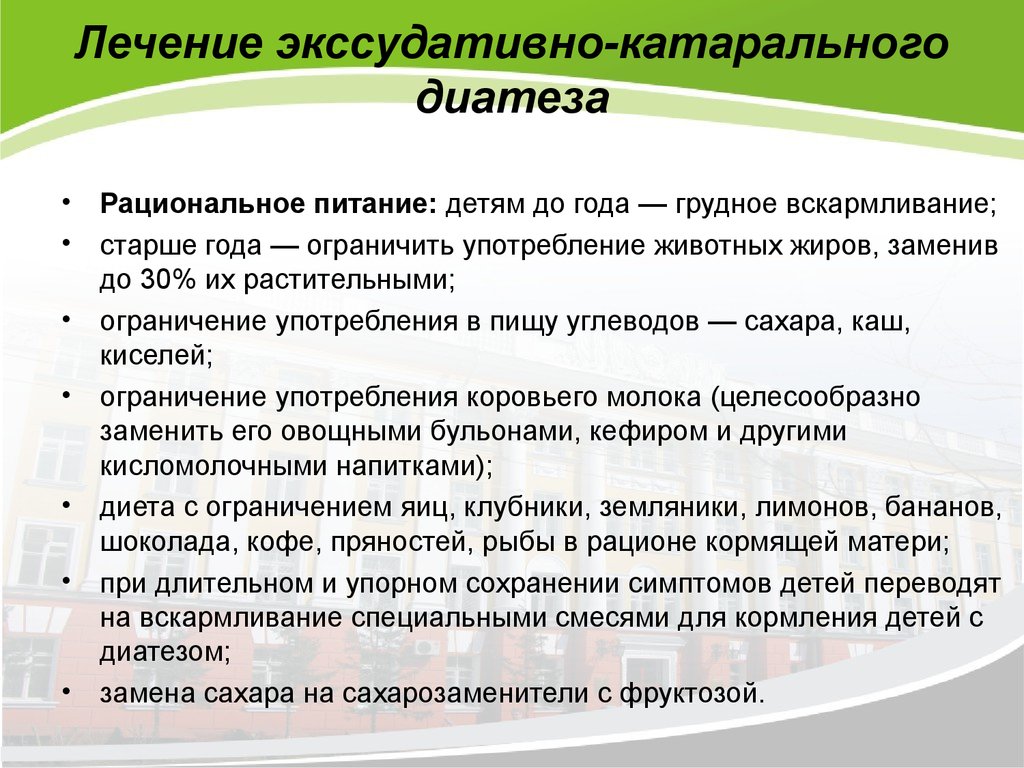

Диета

Как правило, первые признаки аллергии проявляются у ребенка уже через 4-6 часов после еды. Поэтому, чтобы точно выявить аллерген, не смешивайте продукты!

При чувствительности к какому-либо продукту он на некоторое время исключается из рациона ребенка. Потом можно попробовать еще раз. Ученые доказали, что вылечить аллергию можно только при помощи аллергена. Ведь даже к яду в маленьких дозах организм привыкает.

Важно: если появилась реакция на прикорм в виде высыпаний, необходимо назначить антигистаминные препараты и сорбенты, которые помогают быстрее вывести аллерген. Если женщина кормит грудью, то необходимо тщательно следить за своим питанием и отказаться от некоторых «вкусных» вещей

Из рациона следует исключить высокоаллергенные продукты, такие как шоколад, кофе, маринады, копчености

Если женщина кормит грудью, то необходимо тщательно следить за своим питанием и отказаться от некоторых «вкусных» вещей. Из рациона следует исключить высокоаллергенные продукты, такие как шоколад, кофе, маринады, копчености.

Детям, страдающим от аллергии, особенно осторожно вводят первый прикорм. Как правило, рекомендуют начинать с овощей (кабачок, цветная капуста)

Врачи рекомендуют пользоваться готовым питанием промышленного производства, так как оно изготовлено из проверенных качественных продуктов и содержит необходимое количество витаминов.

Непереносимость коровьего молока – одна из причин диатеза. У грудничков обычно проявляется, когда ребенка переводят на искусственное вскармливание. В таком случае врачи рекомендуют отказаться от молочных смесей и перейти к смесям на основе соевого белка (их еще называют безлактозные), гипоаллергенные или с использованием козьего молока. Если у ребенка долгое время наблюдаются аллергические симптомы в виде частого, жидкого и пенящегося стула, то рекомендуют вводить в его рацион кисломолочные продукты, содержащие бифидобактерии.

В любом случае нельзя самостоятельно выбирать детское питание для детей, имеющих диатез. Это должен делать врач, исходя из особенностей ребенка.

Организм годовалого ребенка еще очень слаб и подвержен влиянию. Диатез у таких детей может вызвать и привычная пища. Даже лишняя ложка любимой каши, съеденная «за папу», может стать причиной беспокойства. Старайтесь не перекармливать малыша. Желательно кормить его более часто, но небольшими порциями.

Когда ребенок достигает трехлетнего возраста, родители часто перестают уделять должное внимание его питанию и сажают ребенка за общий стол. Это огромная нагрузка даже для абсолютно здорового малыша, не говоря уж об аллергике

Необходимо свести к минимуму потребление соли и сахара, а также острых приправ и пряностей.

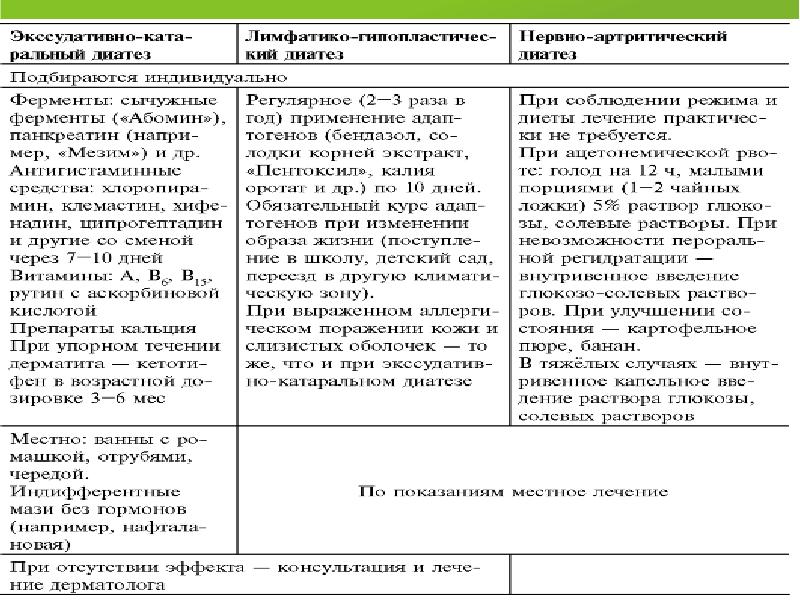

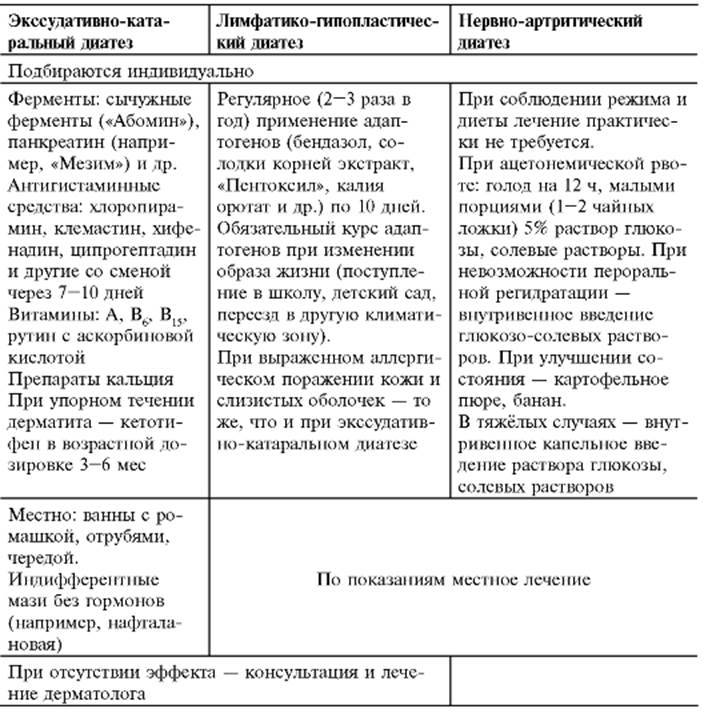

Рекомендации по режиму и питанию для различных форм диатеза

Назначения | Экссудативно-катаральный диатез | Лимфатико-гипопластический диатез | Нервно-артритический диатез |

|---|---|---|---|

| Диета, в том числе для матери при естественном вскармливании | Гипоаллергенная, с исключением облигатных аллергенов, красно- и жёлто-окрашенных овощей и фруктов. Ограничение бульонов, цельного коровьего молока. Мясо и рыба отварные. Кисломолочные продукты, овощи, фрукты. В тяжёлых случаях – элиминационная диета, выявление и исключение причинно-значимого агента | Возрастной стол с ограничением мучных продуктов и каш. Преобладание в диете овощей, фруктов, молочнокислых продуктов. При аллергических проявлениях – то же, что и при экссудативно-катаральном диатезе. | Возрастной стол с ограничением или исключением бульонов, жареного, тушёного и консервированного мяса, колбас, копчёностей, острых блюд, кофе, какао, цитрусовых и ряда овощей (щавель, шпинат, редиска, редька, цветная капуста, зелёный горошек). Стол молочно-растительный, мясо и рыба отварные. |

Наблюдение | Ведение пищевого дневника, индивидуальный график вакцинации. Слежение за регулярностью и качеством стула. При необходимости лечение дисбактериоза. | ||

| Тщательный уход | Постоянно | Постоянно | Постоянно |

| Домашнее воспитание | До 3-х лет | До 5-6 лет | До 3-х лет |

Рекомендации по режиму

Обязательно поддерживать гипоаллергенную обстановку в доме – регулярно проветривать, проводить влажную уборку не менее 2 раз в день. Рекомендуется убрать все ковры, предметы интерьера, которые накапливают пыль. Книги, игрушки следует хранить в закрытых шкафах. Нежелательно присутствие в доме животных (аллергическую реакцию вызывает не сама шерсть, а чешуйки кожи животного). Даже безобидные рыбки могут стать причиной обострения диатеза, комнатные цветы тоже лучше убрать.

Детям, страдающим от диатеза, прививки вводятся после предварительного курса антигистаминных препаратов.

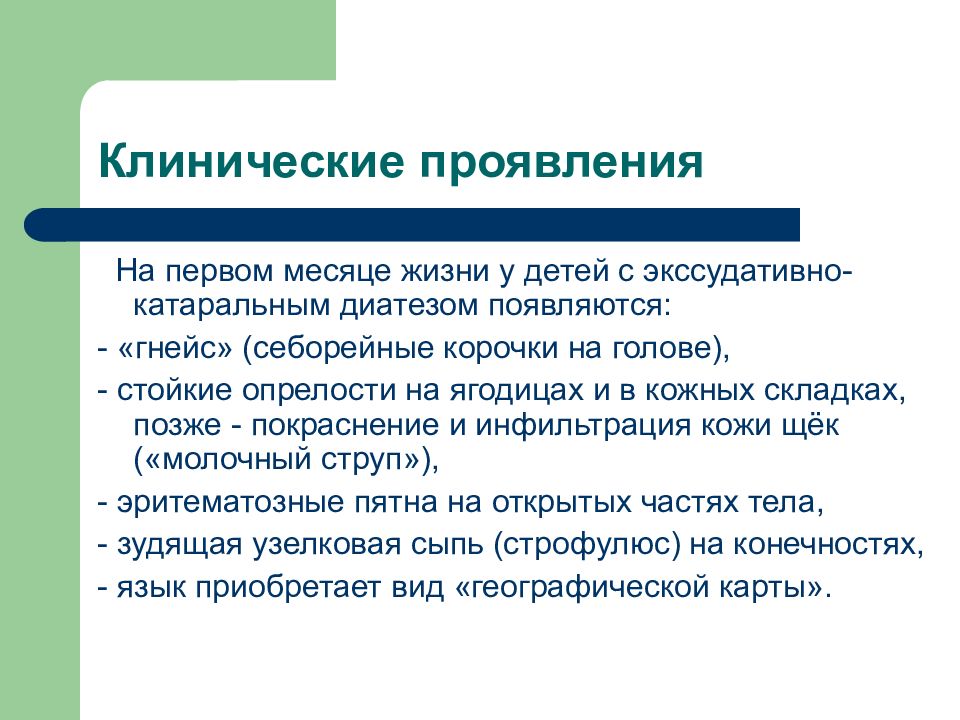

Симптомы

Обычно симптомами ЭКД у детей являются красные пятна на щеках, покрывающиеся затем серо-жёлтыми корочками. В области повреждённой кожи присутствуют боль и зуд, что вызывает сильный дискомфорт.

Недостаток пищеварительных ферментов может обуславливать проявления ЭКД у детей. Корочки на голове ребёнка являются одним из ранних признаков ЭКД. Эти корки сначала краснеют, потом превращаются в увлажнённые пятна. В местах сгиба рук и ног могут возникнуть зудящие кожные поражения. Эти узелки иногда распространяются по всему туловищу, образуя очаги повреждения. Возможно развитие конъюктивита, появление жжения под веками и отёчности затронутых участков. Цвет кожи при этом может меняться от бледно-розового до тёмно-красного.

Симптомы, а именно — кожные высыпания, исчезают, когда появляется первая аллергическая реакция. Однако ЭКД зачастую приобретает затяжной (хронический) характер при регулярном контакте ребёнка с аллергеном. Кожные зуд и жжение усиливаются, становятся мучительными, области повреждённой кожи плохо восстанавливаются и отличаются сильной сухостью.

Когда ЭКД вызывается пищевыми аллергенами, первичные кожные высыпания возникают уже спустя 20 — 30 минут после их употребления. Вследствие стойкого зуда ребёнок становится раздражённым и плохо спит, а это еще больше ухудшает ситуацию и усиливает симптоматику.

На фоне ЭКД иногда наблюдаются признаки повреждения ЖКТ, могут также возникнуть бронхит, фарингит, ринит.

Диагностика

Детей с разными проявлениями диатеза наблюдают различные специалисты в зависимости от клинических проявлений. Они лечатся у педиатров, детских дерматологов, эндокринологов и других специалистов. Они назначают следующие методы лабораторной диагностики:

- общий анализ крови и мочи;

- тест на уровень глюкозы в крови;

- биохимическое исследование мочи;

- тест на уровень в крови таких веществ как: холестерин, фосфолипиды, мочевую кислоту, катехоламины;

- иммунологические анализы (IgA, IgG, ЦИК, Т- и В-лимфоциты);

- кал на дисбактериоз;

- УЗИ надпочечников, вилочковой железы, лимфоузлов, селезенки, печени;

- рентгенография грудной клетки.

В большинстве случаев для постановки диагноза не используют дополнительные методы диагностики. Определяют диатез у ребенка по наличию кожных поражений и сведения о продуктах, которые перед появлением симптомов он съел.

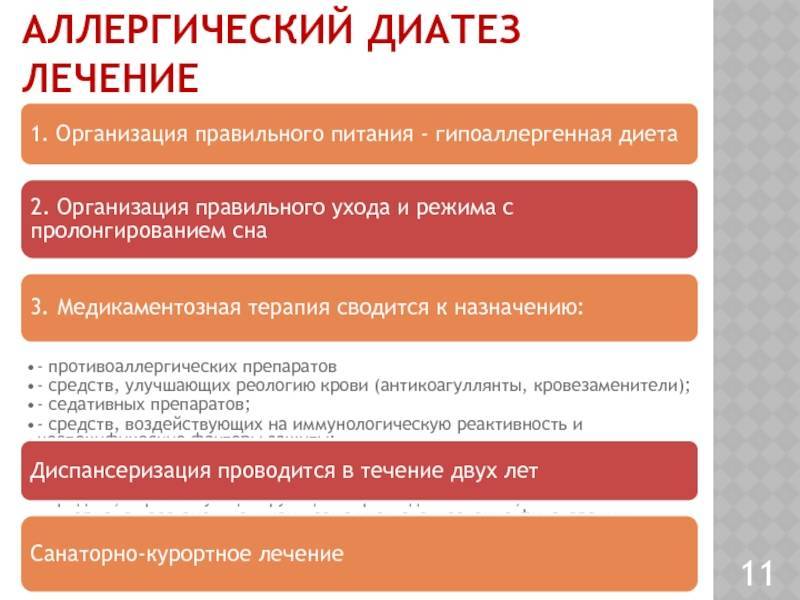

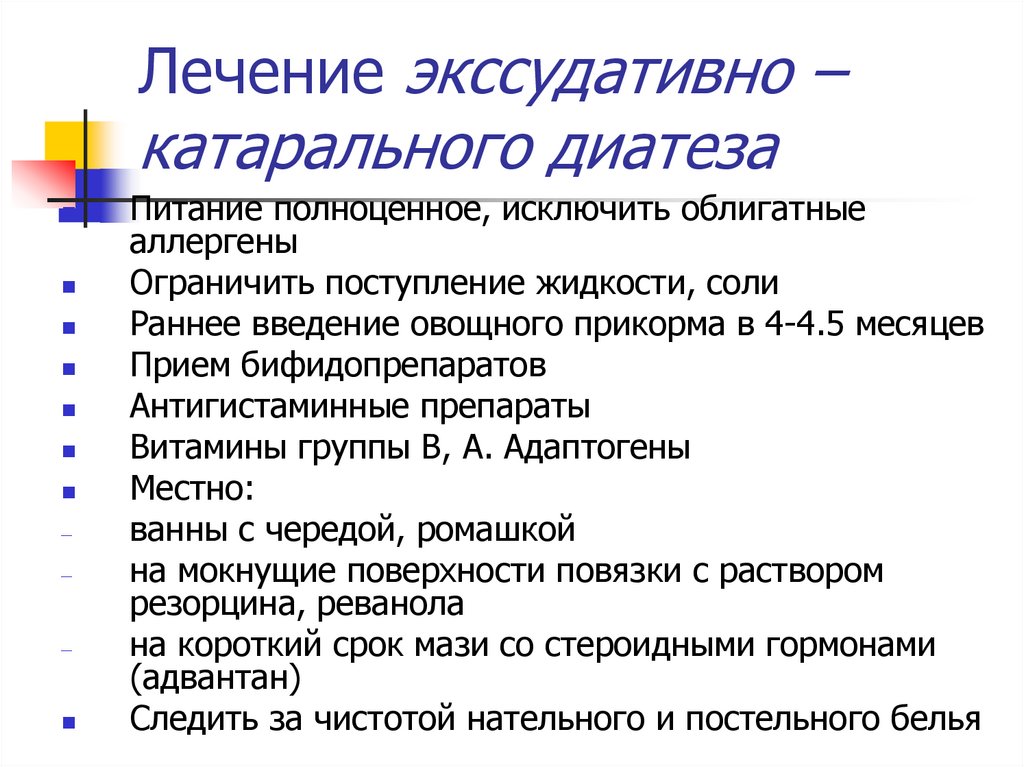

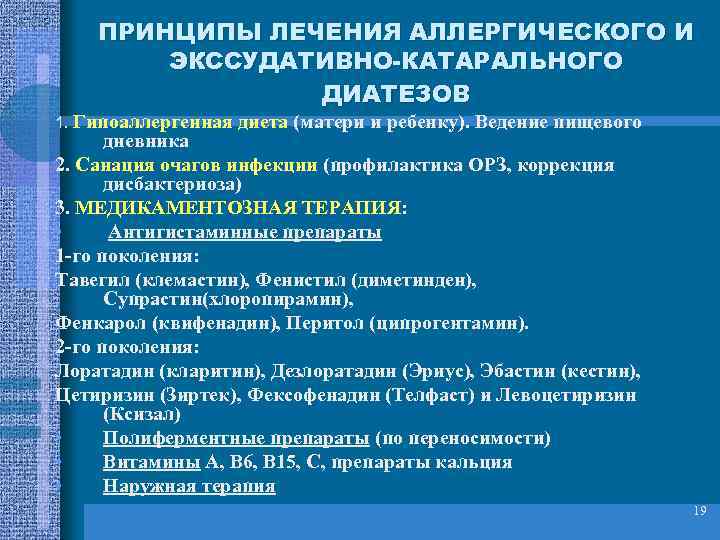

Лечение

Лечить ребенка с экссудативным диатезом можно, как в условиях больницы, так и дома.

В стационаре лечатся дети с тяжелыми симптомами данного диатеза и с выраженными осложнениями. Основная группа детей наблюдается педиатром амбулаторно

Особое внимание при экссудативном диатезе уделяется рациональному питанию. Количество белков, жиров и углеводов должно соответствовать возрасту ребенка

У детей с пастозной формой диатеза уменьшают калорийность пищи за счет ограничения легкоусвояемых углеводов. Из рациона кормящей матери и ребенка необходимо исключить аллергены. Предпочтительно естественное, грудное кормление. Дети, находящиеся на смешанном и искусственном питании должны получать адаптированные молочные и кисломолочные смеси.

Исключаются мясные бульоны, мясо в рацион ребенка включается с 7 месяцев, рыба назначается после года. Ребенку нельзя давать мед, цитрусовые, какао, шоколад, грибы, консервы, фрукты и овощи оранжево-красной окраски, то есть облигатные аллергены.

Гипоаллергенная диета должна соблюдаться, как правило, в течение и второго года жизни.

Детям с экссудативным диатезом назначаются иммуностимуляторы (элеутерококк, метилурацил, дибазол), иммунокорректоры (вислозен, тималин, декарис). Для стабилизации мембран и проведения неспецифической гипосенсебилизации используются задитен, кетотифен, кларитин, перитол, фенкарол, тавегил, диазолин. Используются энтреросорбенты (энтеросгель, энтеродез).

Местно детям проводят немедикаментозные манипуляции: рефлексотерапию, комплекс дыхательной гимнастики, спелеотерапия.

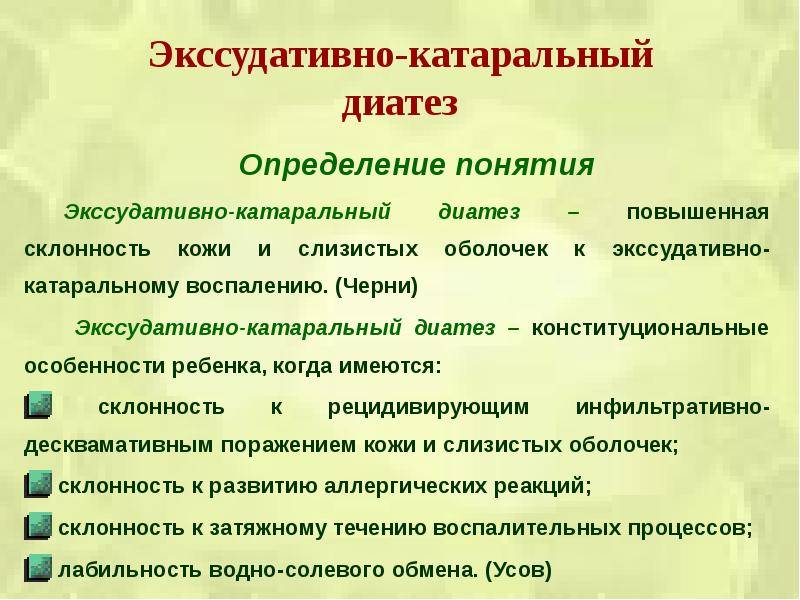

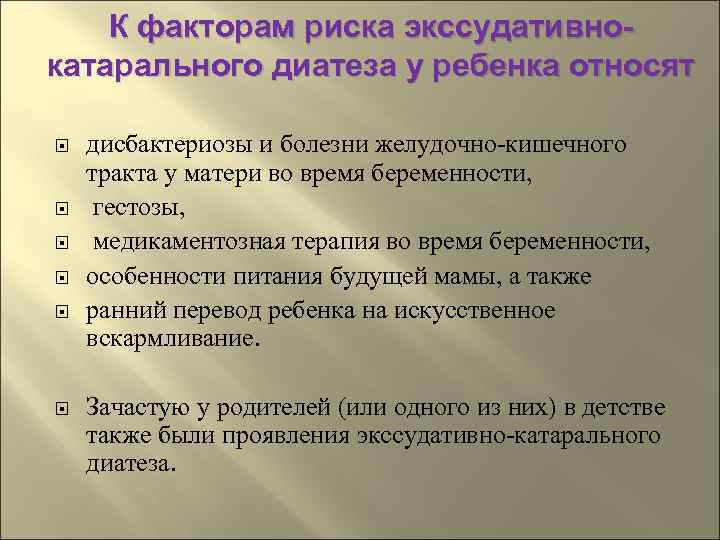

Характеристика заболевания

Экссудативно-катаральный диатез представляет собой аномалию развития, при которой у ребенка отмечается повышенная чувствительность организма к различного рода аллергическим реакциям, склонность к изменениям кожных покровов при воздействии раздражающих веществ.

На коже ребенка появляются высыпания, покраснения, локализующиеся, преимущественно на щеках. Изменения кожных покровов возникают, в основном, после употребления тех или иных продуктов питания.

Патология носит наследственный характер, представляет собой определенные изменения в работе иммунной системы, когда количество иммуноглобулина А понижается, а иммуноглобулина Е, напротив, повышается.

Это приводит к накоплению в тканях особых элементов (например, гистамина), который и провоцирует развитие аллергической реакции.

Помимо выраженных кожных изменений в организме ребенка нарушается водно-солевой баланс, а также обменные процессы (углеводный, белковый, жировой). У многих детей наряду с ЭКД развивается авитаминоз, то есть недостаточное содержание в организме витаминов А и С.

Поражаются так же внутренние органы и системы (надпочечники, органы ЖКТ), что провоцирует развитие отечности, нарушение процессов пищеварения.

Все это негативно сказывается на общем самочувствии маленького пациента и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Диатез у взрослых

зудабессонница

Симптомы диатеза у взрослых

поражение почекКлассическими проявлениями подагры являются:

- приступ артрита с поражением сустава большого пальца стопы;

- подагрические узлы (тофусы);

- отложение кристаллов урата в тканях;

- повышение концентрации мочевой кислоты в крови;

- обнаружение кристаллов уратов в синовиальной жидкости или в тканях.

отсутствия симптомовпочечной недостаточностьюВариантами течения подагры являются:

- Легкая степень. Приступы артрита фиксируются раз в год и охватывают не более 2 суставов. Отсутствуют деструкции суставов, тофусы и поражение почек.

- Средняя степень тяжести. Подагрические приступы фиксируются от 3 до 5 раз год, при этом поражается от 2 до 4 суставов. Костно-суставная деструкция выражена умеренно.

- Тяжелая степень. Частота приступов фиксируется более 5 раз в году, отмечается множественное поражение суставов, быстрое развитие почечной недостаточности.

Лечение диатеза у детей

Правильное питание

Лечение данного заболевания у детей до года должно начаться сразу после появления первых симптомов. В первую очередь, стоит полностью изменить схему питания. Так, из детского рациона необходимо убрать соки (томатный, цитрусовый, морковный), которые наиболее часто вызывают аллергические реакции. Далее вычеркните из списка продукты, которые имеют в своем составе высокую концентрацию эфирных масел и растительных белков, так как они могут стать причиной диареи, сыпи на коже и крапивницы.

Говоря об овощах и фруктах – они весьма важны для детского рациона потому, что содержат массу витаминов и минералов. Однако, если у вашего чада появились симптомы диатеза, стоит позаботиться о том, чтобы растительные продукты использовались лишь в густой пище, да и то в небольших дозах.

Залогом успешного лечения диатеза станет исключение из детского питания продуктов, содержащих трофаллергены – специи, мясо, шоколад, домашняя птица и речная рыба. Кроме того, стоит снизить употребление молока и яиц.

Дополнительно, необходимо контролировать питание кормящих мам, поскольку та пища, которую принимают они, также способна вызывать разнообразные аллергические реакции. Помните, что здоровье вашего ребенка напрямую зависит от вашего питания.

Традиционные методы лечения диатеза

Если диатез у ребенка диагностирован своевременно, то процесс лечения и выздоровления будет проходить довольно быстро и легко. А лечить данную болезнь весьма просто! Для этого вам необходимо следовать нескольким элементарным правилам:

Стоит исключить из детского рациона те продукты, которые могут вызвать аллергические реакции. Помните, что лечение будет успешным лишь в том случае, если вы будете придерживаться специальной детской диеты;

Уход за постельным бельем, посудой и другими детскими принадлежностями должен осуществляться с использованием гипоаллергенного моющего средства

Кроме того, в воду можно добавлять соду;

Важно соблюдать правила личной гигиены, которые подразумевают частое пеленание и переодевание ребенка;

Необходимо свести к минимуму прямой контакт с синтетическими предметами.

Более того, стоит помнить о таких лечебных элементах, как закаливание, массаж и физиотерапия. Они помогут укрепить иммунитет вашего ребенка. А это, в свою очередь, позитивно отобразится на общем состоянии его здоровья.

И, наконец, если диатез у ребенка достиг продвинутой стадии – обращайтесь к специалисту. Помните, что только опытный врач способен поставить точный диагноз и прописать правильное лечение.

Народная медицина против детского диатеза

Очень часто при лечении диатеза используются народные средства. Один из наиболее эффективных народных методов – травяные ванночки, которые дезинфицируют, тонизируют и успокаивают кожу ребенка. Однако перед тем, как приступить к данному типу лечения, стоит помнить о соблюдении правильного температурного режима. Так, температура воды не должна превышать 36-38°C, а продолжительность пребывания в воде – не больше 15-20 минут. Советуем ознакомиться с нашими рекомендациями по купанию ребенка.

Существует несколько действенных рецептов травяных отваров для ванн.Отвар из дубовой коры.

Для него понадобится:

- 1 кг измельченной дубовой коры

- 1 л воды.

Процедура приготовления

Измельченную кору залить водой и поставить на медленный огонь. Кипятить на протяжении 30 минут. После того, как отвар остынет, процедить и налить в ванночку, где будет купаться ребенок.Отвар из листьев грецкого ореха

Для приготовления данного отвара нужно взять 3 листка (зеленых или сухих) грецкого ореха. Их залить 1 литром воды и кипятить на протяжении 45 минут. После того, как отвар будет готов, процедить и добавить в воду в соответствующей пропорции:

- 1 л отвара для полной ванны

- 500 мл – для ванны, заполненной наполовину

Отвар из цветков ромашки

Для него понадобится:

- 250 гр сухой ромашки (соцветия)

- 1 л воды

250 гр ромашки залить 1 л холодной воды. Кипятить на протяжении 10 минут. Далее отвар процедить и добавить в воду.

Помните – здоровье вашего ребенка находится в ваших руках!

https://www.youtube.com/watch?v=M2fd6ri5YAI

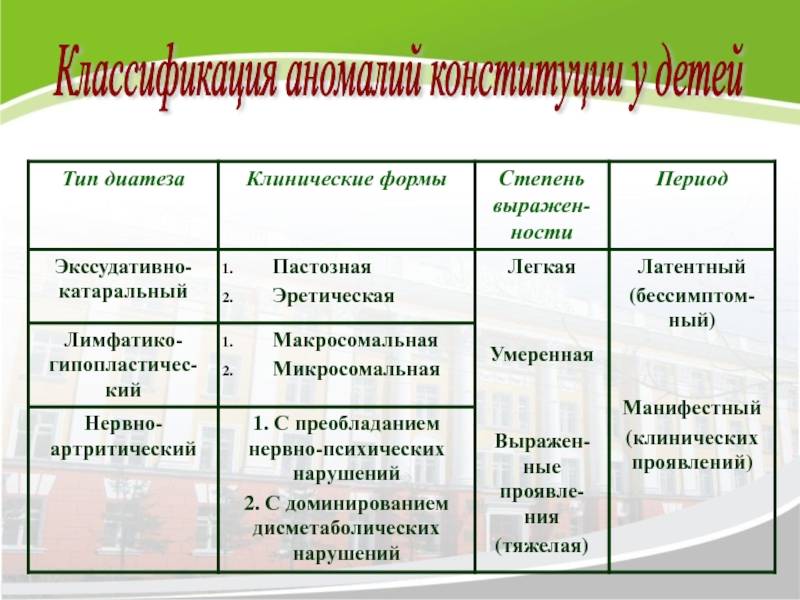

Виды диатеза

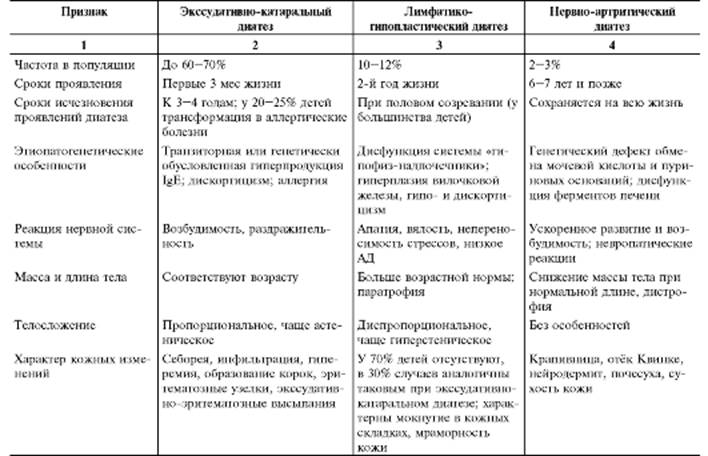

В медицинской практике насчитывают свыше двадцати разновидностей диатезов. Они могут сочетаться различным образом. У каждого человека может быть только ему присущий, индивидуальный вариант. К наиболее распространенным комбинациям аномалий конституции в детском возрасте относят четыре разновидности.

Экссудативно-катаральный

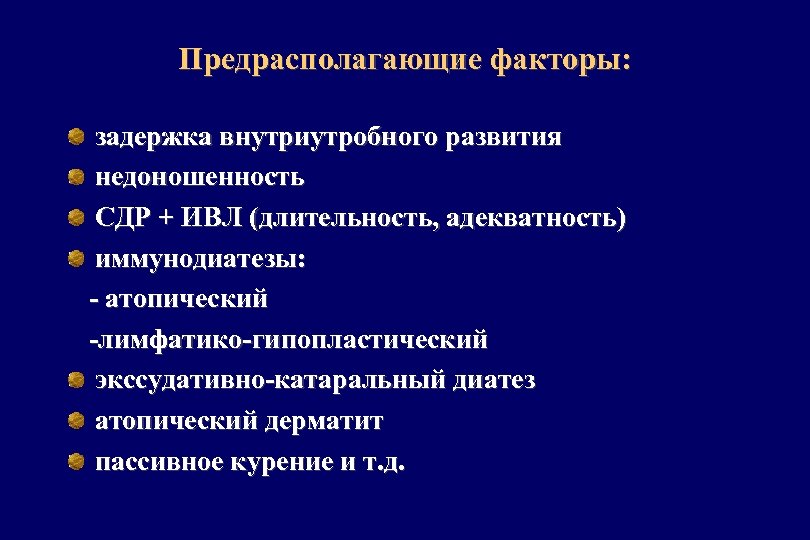

Этот вид диатеза встречается чаще других. Для него характерны различные аллергические реакции и снижение устойчивости к инфекциям. Расстройство у детей выявляют в возрасте от 3 до 6 месяцев. Оно продолжается до 2 лет.

У большинства детей это нарушение с возрастом исчезает. Полиморфные высыпания на коже включают наличие шелушения и себорейных чешуек на голове. У детей появляются опрелости в крупных кожных складках.

Врачи отмечают у таких детей повышенную ранимость слизистых оболочек, что проявляется частыми поражениями полости рта, конъюнктивы и дыхательных путей. У таких детей наблюдает большую массу тела при рождении, а также избыточный вес, не соответствующий возрасту, и снижение тургора тканей. Иногда наблюдается экзема.

Лимфатико-гипопластический

Для этой разновидности характерна недостаточность функции тимуса, которая наследственно обусловлена. Она проявляется стойким увеличением лимфоузлов. У детей формируется дисфункция надпочечников.

Малыши склонны к развитию аллергии и инфекционных заболеваний. При рождении у младенцев с этой особенностью выявляют непропорциональное телосложение и крупновесность. У малышей увеличиваются все группы лимфатических узлов, миндалины, аденоиды.

По мере роста дети становятся малоподвижными. Они поздно начинают говорить. У них нарушена циркуляция крови, повышена проницаемость сосудов. Избыточно развита жировая ткань. Дети болеют ОРВИ с затяжным течением. Наблюдается интенсивное отделяемое из носа и инфекционный токсикоз. На снимках определяют увеличение вилочковой железы — тимомегалию.

Нервно-артритрический

При этой разновидности диатеза нарушается обмен веществ. У детей выявляют различные нарушения обмена пуринов и мочевой кислоты. Оно генетически обусловлено, и проявляется повышенной возбудимостью центральной нервной системы.

У детей в раннем возрасте диагностика такой аномалии затруднена. Клиника расстройства появляется к школьному возрасту. Она проявляется кожными поражениями, суставными болями и нервными расстройствами. У детей периодически возникает рвота.

Рвотные массы имеют запах ацетона. В эту группу попадают разнообразные наследственные расстройства обмена веществ. В будущем у таких детей могут развиться ожирение, атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, подагра и другие обменные артриты.

Геморрагический

Этот диатез относят болезням крови. При нем формируется наклонность организма к спонтанным кровоизлияниям и кровотечениям, которые неадекватны травмирующему фактору. Он развивается при нарушении какого-либо звена гемостаза (сосудистого, тромбоцитарного, плазменного). Геморрагический диатез проявляется синдром повышенной кровоточивости и постгеморрагическими анемическими расстройствами.

Как лечится диатез у детей

Данное отклонение должно лечиться комплексно. Только так можно справиться с его симптомами. Самым главным условием является необходимость ограничения воздействия на организм раздражителя. Поэтому если врачом был установлен продукт, из-за которого возник экссудативно-катаральный диатез, нужно исключить его из режима питания детей или кормящих мам.

При выявлении данного заболевания может быть назначен бром и кофеин в небольших дозировках. Если наблюдается повышенное беспокойство малыша, сопутствующее сильному зуду кожных покровов, то может быть прописан фенобарбитал. Опытным путем была доказана эффективность гормонотерапии при признаках вялости и пассивности детей. Если же отклонение осложняется вторичным инфицированием, назначаются антибиотики.

Кроме медикаментозного лечения необходимо соблюдать диету и правильный рацион питания. Не нужно ограничивать ребенка во всем. Следует кормить его точно так же, как кормят других детей его возраста. При этом исключать из пищи необходимо лишь те продукты, из-за употребления которых начинается проявление симптоматики заболевания. Иными словами, бросаться на все диетическое не стоит, во-первых — это будет не хорошо воспринято детьми, а во-вторых в этом нет никакого смысла. Полноценное питание будет способствовать выздоровлению и укреплению организма.

Рекомендуемое количество белка на 1 кг должно составлять 3,5-4 г, желательно в виде кисломолочных продуктов. В период лечения нужно ограничить ребенка в употреблении пищи, которая вызывает диатез. Употребление фруктовых и овощных пюре, соков способствует пополнению организма минеральными веществами.

Хлопоты приносят внешние проявления заболевания в виде образующихся на голове и в области бровей — корок. Рекомендуется кожу с трещинами и корками смачивать рыбьим жиром или растительным маслом, предварительно прокипяченным

С помощью этих средств следует накладывать повязки на поврежденные области головы на несколько часов, а затем размоченные уплотнения осторожно удаляются. После этого желательно делать примочки из раствора нитрата серебра

Если наблюдается распространение опрелостей у детей, то рекомендуется применять ванночки с настойками из череды или дубовой коры. Такая процедура длится около 15-20 минут, затем через полчаса нужно намазать поврежденные кожные покровы болтушкой и припудрить детской присыпкой.

То, сколько времени понадобится, чтобы вылечить экссудативно-катаральный диатез у ребенка, зависит только от длительности воздействия заболевания и степени проявления симптомов.

Основные типы диатеза

Термин «диатез» имеет грецкое происхождение и означает «чувствительность к чему-нибудь». Поэтому, если врач-педиатр ставит вашему ребенку такой диагноз – не стоит волноваться, ведь это всего лишь сверхчувствительность к обычным раздражителям.

В целом специалисты выделяют несколько типов диатеза:

- Экссудативно-катаральный. Наиболее распространенный тип болезни, который выражается аллергической реакцией, а также частыми воспалительными процессами.

- Лимфатико-гипопластический. Название говорит само за себя – всему виной лимфатическая система. Так, проявление данного типа диатеза связано с нарушением работы зобной железы, что приводит к ослаблению детского организма. А последний, в свою очередь, просто не в состоянии бороться с разнообразными инфекционными заболеваниями.

- Нервно-артритический. Это одно из наиболее редких заболеваний. Его основная причина – нарушенное поглощение пурина, вследствие чего в организме ребенка возрастает уровень мочевой кислоты, влияющей на проявление диатеза.

Нервно-артритическая аномалия конституции

Частота встречаемости 1,5-3%.

Причины возникновения

- Наследственность

- Патологии обмена веществ

- Неправильное питание

- Нарушение режима дня

- Неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды

Механизм развития

- Нарушение обмена пуринов, которое сопровождается увеличением их содержания в крови

- Высокий уровень возбудимости

- Снижение обезвреживающей способности печени

Клинические проявления

Непатологические

- Высокая работоспособность

- Хорошая память

- Высокий коэффициент интеллекта

Патологические:

- Высокая возбудимость

- Неуравновешенность

- Тики

- Мигрени

- Ночные страхи

- Снижение аппетита, вплоть до анорексии (отсутствие аппетита)

- Обильный стул

- Низкая масса тела

- Ацетонемические рвоты, имеющие неукротимый характер

- Запах ацетона в выдыхаемом воздухе по утрам

- Риск развития сахарного диабета, атеросклероза, подагры,артритов, невралгии, хронической почечной недостаточности

Диагностика

- Анамнез

- Биохимический анализ крови (увеличение уровня мочевой кислоты – гиперурикемия)

- Определение ацетона в моче

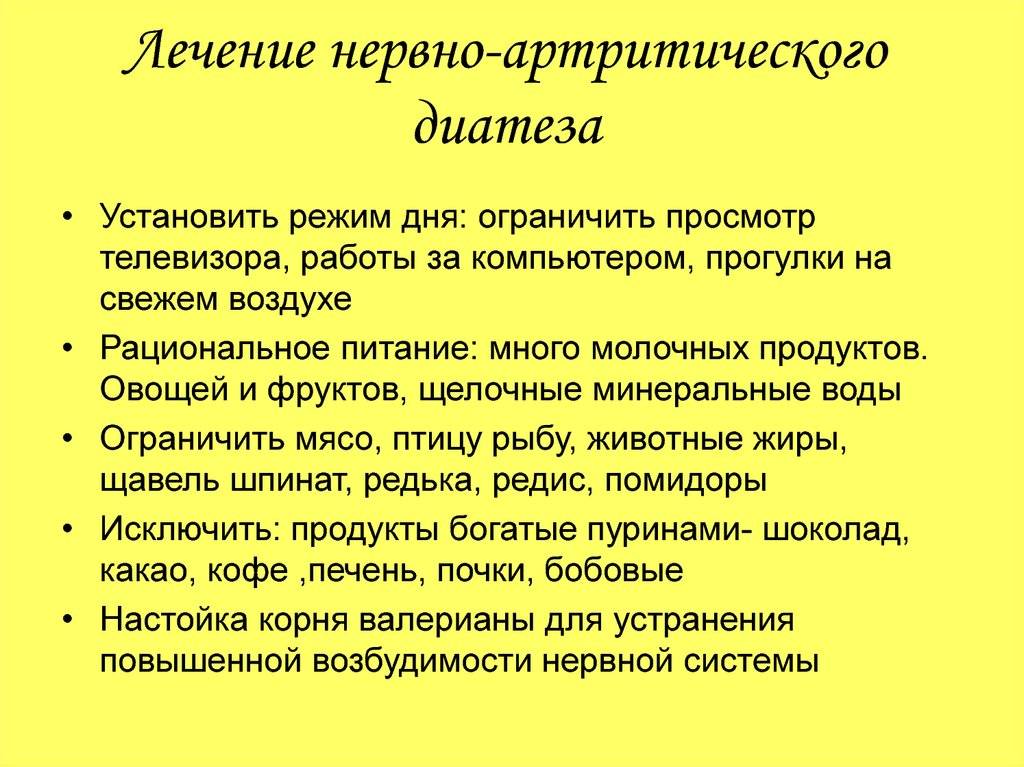

Лечение

- Регулярное питание

- Ограничение употребления продуктов, которые богаты пуринами (печень, шоколад, какао, кофе, сельдь, горошек, шпинат) и жирной пищи

- Преобладание в диете фруктов, круп

- Препараты, улучшающие аппетит (абомин)

- Витаминотерапия (В6, В12)

- Закаливание, гимнастика

- Контроль уровня ацетона

- Исключение интенсивных психических нагрузок

Извините. Эта форма больше не принимает новые данные.

![Экссудативный диатез [1981 бисярина в.п. - детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологическими особенностями детского возраста]](https://detivmagazine.ru/wp-content/uploads/8/9/e/89e2589d51da5a9eba86eaa1d2602579.jpeg)