Диагностика лактазной недостаточности

Наличие типичных симптомов лактазной недостаточности: послабление стула, вздутие живота, повышенное газообразование, тошнота после употребления молока и молочных продуктов нередко позволяет заподозрить этот диагноз еще до обращения к врачу или, по крайней мере, до проведения каких-либо тестов.

Да, порой пациент, обратившись к гастроэнтерологу, рассказывает: «если я выпью стакан коровьего молока, то у меня точно будет диарея через которое время. Если не пью молоко – всё и всегда хорошо». Типичная картина лактазной недостаточности, обычно не требует дополнительных исследований. На практике же большинство случаев непереносимости лактозы протекает смазано, маскируясь под другие проблемы и заболевания. Вздутие живота без нарушений стула или кашицеобразный стул через некоторое время после еды – да мало ли с чем это может быть связано? И если человек употребляет молоко или молочные продукты ежедневно, то только лишь на основании симптомов установить или исключить диагноз лактазной недостаточности обычно не получается.

Как же в этом случае можно установить лактазную недостаточность?

Вариант первый: элиминационная диета.

Исключив из рациона все продукты из молока (именно из молока, а не те, которые «в своем составе содержат сухое молоко») на определенный период, можно увидеть полное или почти полное исчезновение симптомов. Вероятнее всего, именно молочный сахар в составе продуктов вызывал их появление. Проверить эту гипотезу можно, постепенно вводя в рацион молочные продукты или молоко.

Вариант второй: водородный дыхательный тест с лактозой.

Тест основан на определении в выдыхаемом воздухе концентрации водорода. Водород – это газ, который выделяется при расщеплении некоторых углеводов бактериями толстой кишки. Для этого углеводам надо попасть в толстую кишку, где они перерабатываются с образованием газа. В результате чего выделившийся водород быстро всасывается через стенку кишки в кровоток и доставляется в легкие.

Углевод, выбранный для теста – тот самый молочный сахар лактоза, который содержится в молоке животных и молочных продуктах. Именно этот углевод плохо расщепляется при недостаточной активности фермента лактазы, в результате чего у пациентов с лактазной недостаточностью достаточно большое количество лактозы достигает толстой кишки.

На основании измерений концентрации водорода в выдыхаемом воздухе до начала теста (натощак) и через определенные промежутки времени после употребления лактозы, ставится или исключается диагноз лактазная недостаточность.

Вариант третий: тест на переносимость лактозы с определением глюкозы в крови.

Тест основан на знании о том, что лактоза – это углевод, состоящий из двух простых углеводов, один из которых глюкоза. Если у человека нет лактазной недостаточности, то активность фермента лактазы сохранена, то есть сохранены процессы расщепления лактозы в тонкой кишке. Высвободившиеся при расщеплении молекулы глюкозы быстро всасываются и попадают в кровоток. Повышение уровня глюкозы в крови после употребления молочного сахара можно определить в лаборатории. Недостатком является инвазивность процедуры, т.е. необходимость забора образцов крови несколько раз во время теста.

Вариант четвертый: активность фермента лактазы в биоптате тонкой кишки.

Как мы уже говорили выше, фермент лактаза находится на поверхности ворсинок тонкой кишки. существуют специальные лабораторные наборы, которые позволяют в режиме реального времени определить активность лактазы. Для этого пациенту во время выполнения гастроскопии берется биоптат (кусочек ткани) из двенадцатиперстной кишки. Низкая активность фермента может свидетельствовать о наличии у пациента лактазной недостаточности. Относительным недостатком метода является его инвазивность (необходимость выполнения гастроскопии).

Вариант пятый: исследование вариантов гена МСМ6.

Этот метод в настоящее время широко используется врачами и предлагается лабораториями для диагностики лактазной недостаточности. Однако если критически взглянуть на генетическое исследование можно понять, что даже определение того или иного генотипа (C/T илиC/C) не говорит о том, что у пациента есть лактазная недостаточность. Мы можем только говорить о возможном риске раннего ее развития при генотипе С/С или о малой вероятности лактазной недостаточности при генотипе T/T.

Как лечат патологию

К сожалению, генетическое заболевание не лечится. Все терапевтические методы направлены на то, чтобы замедлить прогресс галактоземии у детей и устранить проявление симптомов.

Основное лечение будет заключаться в диетическом питании. На приеме педиатр распишет для родителей перечень продуктов, которые ни при каких условиях ребенку давать нельзя. Список составят продукты, содержащие галактозу и лактозу:

- молоко и молочные продукты в целом;

- хлебобулочные изделия;

- сладкая выпечка;

- сладости;

- маргарин;

- бобовые;

- соя;

- яйца;

- субпродукты;

- другие продукты с галактозой, галактозидами, нуклеопротеинами, молочным сахаром, крахмалом в составе.

Если развитие катаракты пребывает лишь на начальной стадии, то диета должна помочь и в решении этой проблемы. Однако если катаральные процессы зашли слишком далеко, то лишь коррекцией питания тут помочь не удастся. Так же, как диета не поможет справиться с церебральными нарушениями.

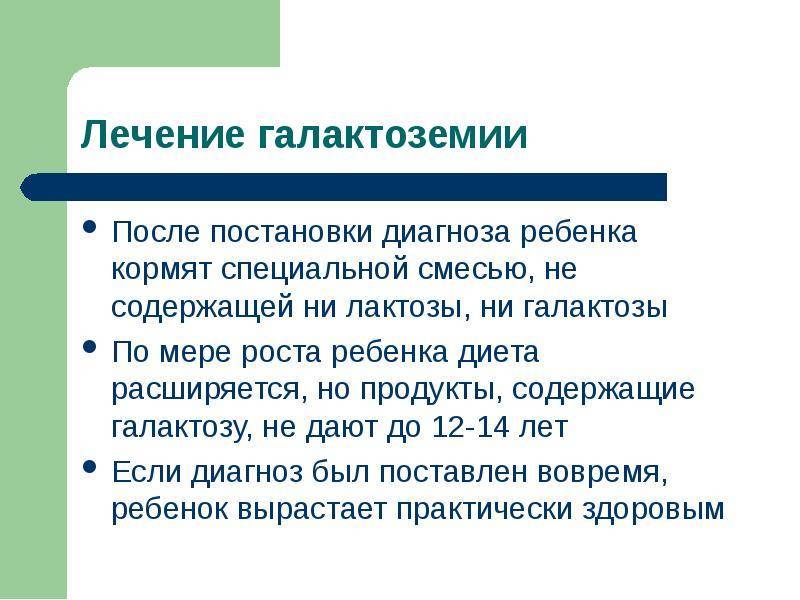

После постановки диагноза у новорожденного его сразу же переводят с грудного вскармливания на кормление специальными безмолочными смесями, которые изготавливаются без лактозы и галактозы.

Основной причиной перехода на искусственное вскармливание, связанные с ребенком, кроме галактоземии, есть постоянные мучительные колики. Что бы их ликвидировать, можна использовать такие препараты как: «Бебинос», «Саб Симплекс», «Эспумизан L», «Инфакол», «Бейби Калм», «Лактобактерин», «Боботик», «Микролакс», «Плантекс», «Бифидумбактерин», также используют укропную воду, но использование последнего при галактоземии запрещено.

После достижения шести месяцев — периода первого прикорма — введение дополнительных продуктов будет строго контролироваться педиатром. Обычно, если на то нет медицинских противопоказаний, начинают вводить овощные и фруктовые пюре, фруктовые соки. В дальнейшем подкармливают безмолочными рисовыми, кукурузными, гречневыми кашами. Как и обычным детям, малышам, страдающим галактоземией, мясо советуют вводить с семи месяцев, рыбу — с восьми

Каждый новый продукт вводят с особой осторожностью.

Кроме диеты, малышу также пропишут лекарственные препараты, улучшающие метаболические процессы; содержащие кальций; поливитамины

Важно! Обязательная диета должна соблюдаться до достижения ребенком пяти лет. При тяжелых случаях человек с галактоземией будет питаться по-особенному всю жизнь

Из моносахаридов ему можно будет употреблять лишь фруктозу.

Возможные осложнения и последствия

Если лечебные мероприятия не начать сразу же, то прогноз неутешительный. У ребенка стремительно развиваются поражения следующих систем:

- ЦНС – ребенок отстает в развитии;

- зрительной системы – катаракта;

- печени – цирроз.

Если вовремя не спохватиться, лекарственная терапия и строгий рацион не помогут исправить дегенеративные изменения в организме. Ребенок отстает в психофизическом развитии, у него появляется умственная отсталость, происходит истощение яичников у девочек.

Если галактоземию не лечить, она приводит к смерти или тяжелой инвалидности. Всем больным с рождения присваивают инвалидность.

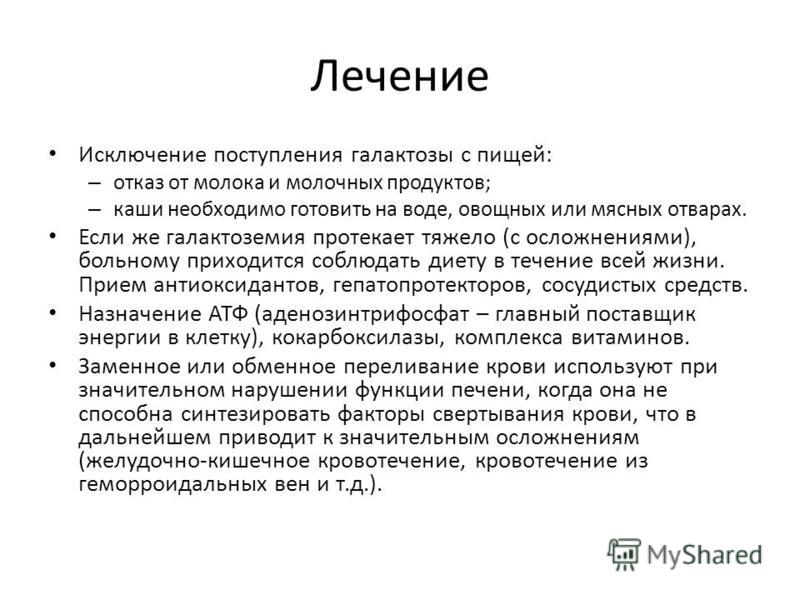

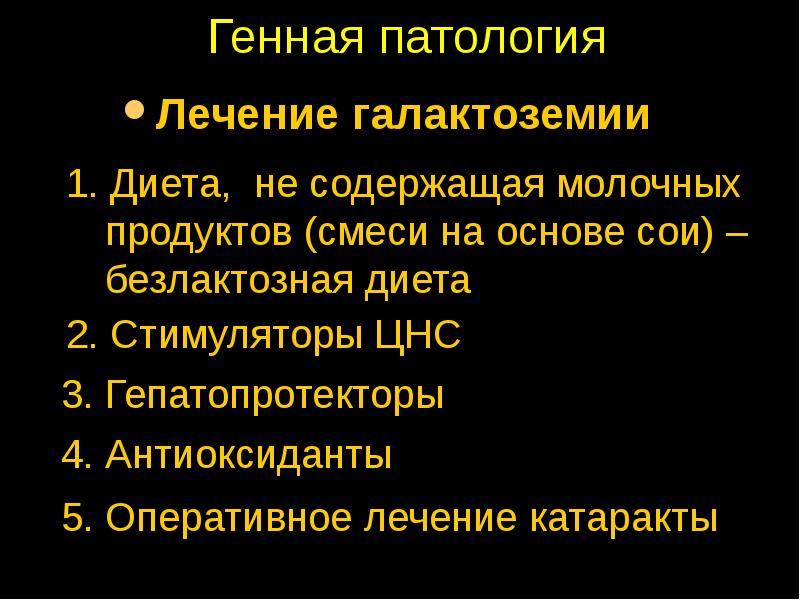

Лечение

Особенности течения патологии определяются не только своевременной диагностикой, но и правильным лечением. Его основу составляет соблюдение диеты, исключающей любые продукты, в составе которых присутствует галактоза, сахароза, лактоза, крахмал. Также детям назначается приём лекарственных препаратов.

Медикаментозное

Из лекарственных препаратов назначаются симптоматические средства, так как повлиять на саму причину развития галактоземии невозможно. Они применяются с целью улучшения метаболизма и общего состояния ребёнка. Как правило, используются следующие медикаменты:

- поливитаминные комплексы;

- корректоры обменных процессов: оротат калия, Кокарбоксилаза, АТФ (Аденозинтрифосфат);

- антиоксиданты;

- гепатопротекторы;

- препараты кальция;

При тяжёлом течении заболевания проводится внутривенное переливание крови.

Диета

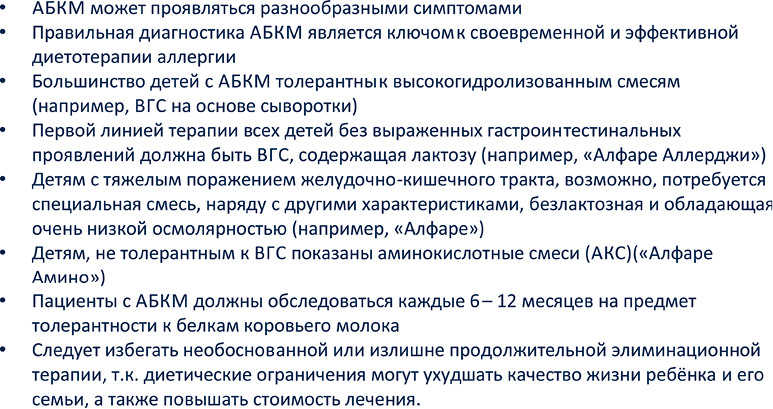

При соблюдении диеты удаётся замедлить прогрессирование галактоземии Прежде всего исключается употребление продуктов, содержащих лактозу. Новорождённые переводятся на искусственное вскармливание, им дают специальные смеси на основе сои. По мере взросления начинают вводить прикорм по следующей схеме.

Схема введения прикорма при заболевании – таблица

| Продукт | Возраст ребёнка |

| Соки из фруктов | 4 месяца |

| Фруктовое пюре | 4,5 месяца |

| Безмолочные каши | Около 5–5,5 месяца |

| Мясо | В возрасте полугода |

| Растительные масла | 4,5 месяца |

| Рыба | 8 месяцев |

| Печенье, сухари, для приготовления которых не использовали молоко | 7 месяцев |

| Яичный желток | Не ранее 1 года |

В рацион малыша не вводятся такие продукты, как:

- молочные каши;

- творог;

- сливочное масло;

- кисломолочные продукты;

- печенье, сушки, сухарики.

Детям старше одного года нельзя есть вышеуказанные продукты, а также:

- колбасные изделия;

- бобовые;

- шпинат;

- субпродукты: печень, почки;

- яйца;

- какао;

- орехи;

- шоколад;

- сою в чистом виде.

Запрещённые продукты на фото

Шоколад

Орехи

Сливочное масло

Шпинат

Яйца

Творог

Бобовые

Колбаса

Такая диета должна соблюдаться до достижения пятилетнего возраста. Далее врач определяет характер течения болезни и делает соответствующие выводы. При благоприятном прогнозе и лёгкой форме рекомендуется постепенно вводить новые продукты и следить за реакцией организма. Иногда с возрастом продукция галактозы может повыситься, в результате состояние пациента также улучшается. При тяжёлом течении галактоземии диета соблюдается на протяжении всей жизни.

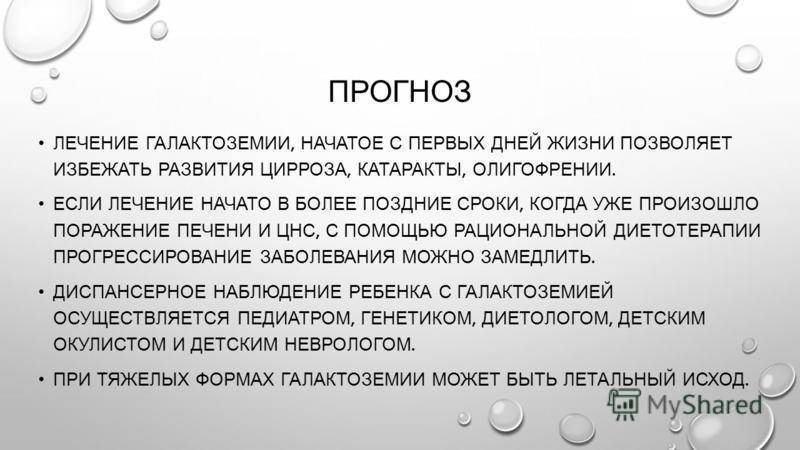

Прогноз

Исход при галактоземии определяется степенью тяжести патологии и своевременно проведённым лечением. Если болезнь диагностирована сразу же после рождения, и лечение началось незамедлительно, прогноз будет вполне благоприятным. Подобный подход позволяет предотвратить развитие катаракты, нарушений работы головного мозга, печени. При этом проявления болезни также будут минимальными.

Если заболевание обнаружили после того, как оно поразило жизненно важные органы, при помощи медикаментозного лечения и соблюдения диеты можно замедлить прогрессирование галактоземии. Запущенные формы патологического процесса в большинстве случаев заканчиваются летально.

Диагностика галактоземии

Обнаружить галактоземию можно еще во внутриутробном периоде. Если будущая мама проходила тест на наличие гена галактоземии и знает о его существовании, то рекомендуется сделать забор околоплодных вод и провести ряд анализов и исследований.

В первую неделю после рождения в роддоме берут капиллярную кровь с пяточки ребенка, ее наносят на специальную бумагу.

В первую неделю после рождения в роддоме берут капиллярную кровь с пяточки ребенка, ее наносят на специальную бумагу.

Затем в лаборатории исследуют полученный образец на предмет выявления патологий, в том числе галактоземии.

Если обнаруживается повышенный уровень галактозы, то тест необходимо повторить. Далее врач озвучивает диагноз.

Показательным будет анализ мочи на содержание галактозы.

Для определения количественного содержания галактозы проводится анализ мочи и сыворотки крови. Такой анализ полезен для составления диеты малыша.

Когда галактоземия диагностирована, необходимо провести исследования на предмет поражения внутренних органов и глаз.

- УЗИ органов брюшной полости;

- электроэнцефалографию;

- биомикроскопию;

- УЗИ глаз;

- общий и биохимический анализ крови.

В отдельных случаях показана биопсия печени.

Пациентам, у которых выявлена галактоземия, вынуждены в будущем всю жизнь наблюдаться у следующих специалистов: невролог, диетолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, гематолог.

Ребенок с таким диагнозом будет иметь группу инвалидности. Однако, прогноз течения заболевания положительный, так как с возрастом увеличивается активность других ферментов, способствующих выводу галактозы из организма.

Родителям, ребенку которых диагностирована галактоземия, требуется посещение генетика при планировании следующей беременности, так как заболевание наследственное.

Галактоземия – это очень серьезное заболевание. Услышав диагноз врача, родители, как правило, впадают в отчаяние. Большую роль в развитии тяжелых последствий играет фактор времени.

Чем быстрее галактоземия будет обнаружена, тем выше шанс на спасение жизни ребенка, а также возможность блокировать умственную и физическую отсталость. Поэтому нельзя пренебрегать регулярным посещением поликлиники, требованиями доктора. Галактоземия пока не лечится. Но строгая диета и выполнение всех рекомендаций врачей позволят вести полноценную счастливую жизнь.

https://youtube.com/watch?v=lM_TdB4iM6w

Приложение А3.5. Расшифровка примечаний

…** – препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи», Распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. № 3073-р

# – применение off-label – вне зарегистрированных в инструкции лекарственного средства показаний осуществляется по решению врачебной комиссии, с разрешения Локального этического комитета медицинской организации (при наличии), с условием подписанного информированного согласия родителей (законного представителя) и пациента в возрасте старше 15 лет;

Профилактические мероприятия

Поскольку болезнь носит наследственный характер, никаких профилактических мер не существует. Невозможно предотвратить мутацию гена. Однако если будущая мать знает, что в ее семье или у родственников отца ребенка были случаи галактоземии, она может провести дородовую диагностику. При выявлении мутаций в период эмбриогенеза будущие родители смогут с первых минут жизни обеспечить малышу должный уход.

При выявлении патологий у эмбриона женщина, а впоследствии и новорожденный, должны находиться под постоянным наблюдением генетиков, неврологов, эндокринологов, гастроэнтерологов и, конечно, неонатологов. Будущая мама должна отказаться от употребления молочных продуктов, чтобы в околоплодных водах, плаценте и организме эмбриона не накапливалась галактоза.

Галактоземия – это опасное и неизлечимое заболевание. Однако при своевременном обнаружении и правильном уходе можно избежать большинства поражений внутренних органов.

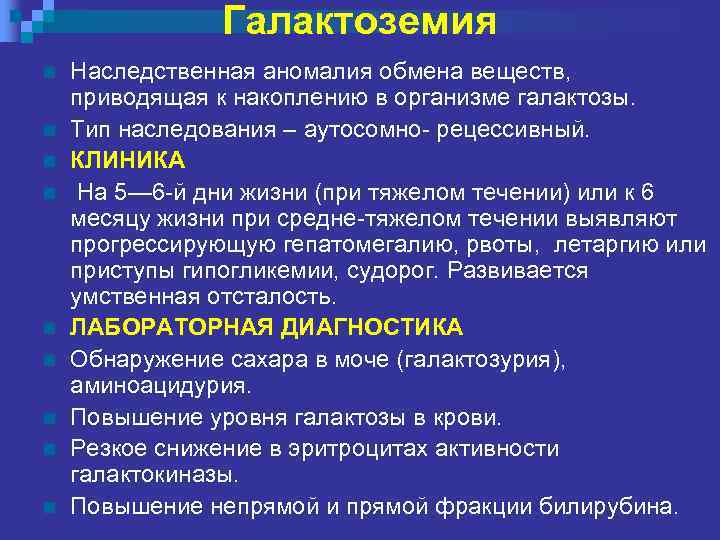

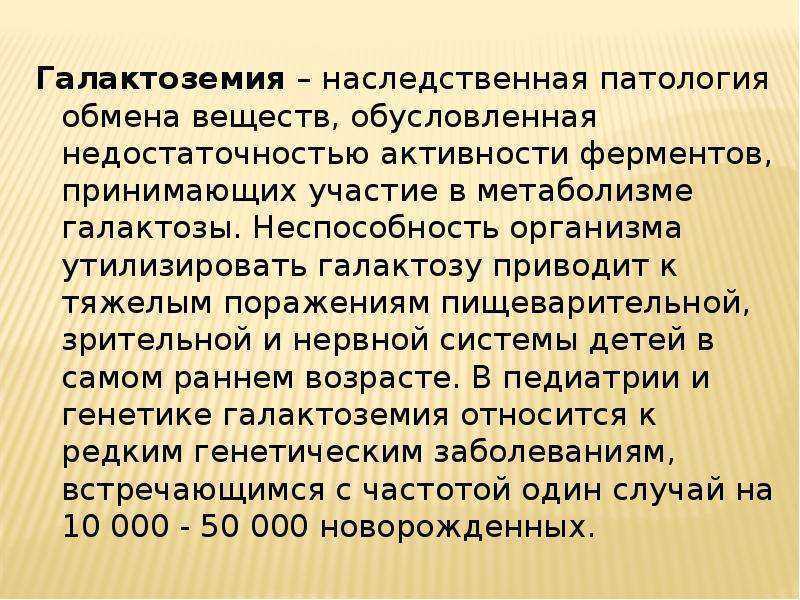

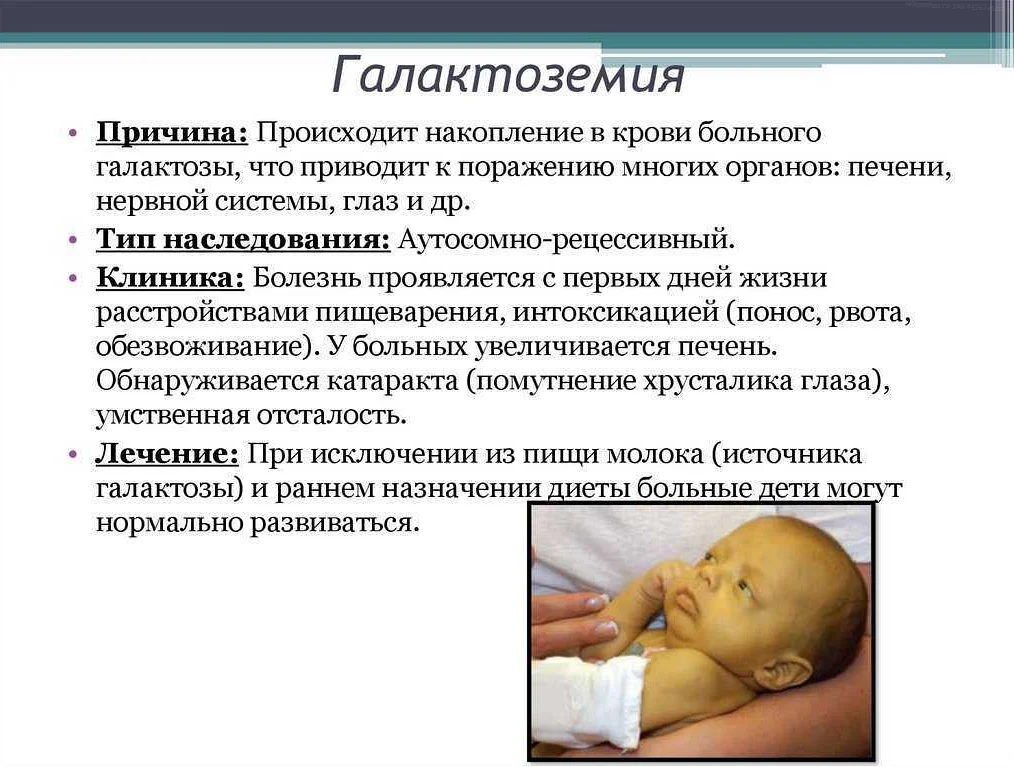

Определение галактоземии

Чтобы оценить опасность галактоземии, нужно разобраться с тем, что такое галактоза. Галактоза – это один из сахаров, содержащихся в молоке и некоторых других продуктах. В частности, молочный сахар (лактоза) распадается на галактозу и глюкозу. Галактоземия – это наследственное нарушение обмена веществ в организме, в результате которого органы пищеварения не вырабатывают нужных ферментов для переработки галактозы.

Галактоземия у новорожденных – заболевание генетическое, поэтому оно не поддается лечению. Если малышу был поставлен этот диагноз, мама кормить грудью его не сможет, потому что это приведет к тяжелейшим нарушениям в организме ребенка.

Следует отметить! Такого малыша нельзя кормить ни коровьим молоком, ни козьим, ни адаптированной молочной смесью. Любое молоко становится смертельно опасным для ребенка. Связано это с тем, что галактоза, накапливаясь в крови, в прямом смысле начинает отравлять организм. Она приводит к серьезным нарушениям центральной нервной системы, а также разрушает клетки печени и хрусталик глаза.

Галактоземию малыш может перерасти, если уровень галактозы в крови был превышен незначительно. Поскольку массово исследовать кровь новорожденных стали не более 20 лет назад, сама болезнь и ее особенности еще не до конца изучены, особенно это касается малышей, родившихся с незначительными отклонениями.

Сегодня генетики говорят о том, что измененный мутацией ген GALT, нарушающий метаболизм, не всегда оказывает свое негативное влияние на работу организма. Такие новорожденные могут не иметь клинических проявлений болезни и вести нормальный образ жизни. Поэтому, если первый скрининг показал повышенную галактозу у новорожденного, это значит, что ребенок подлежит пристальному наблюдению и троекратной сдачи крови на анализ с определенным интервалом.

Вероятность диагностирования

Лечебные мероприятия

Лечение патологии основывается на диетотерапии. Больным с таким диагнозом пожизненно воспрещается принимать любые продукты, в составе которых присутствует галактоза или лактоза. Также нельзя потреблять продукты животного и растительного происхождения, которые в своём составе имеют нуклеопротеины и галактозиды.

Дополнительно в план лечения могут быть включены:

- Кокарбоксилаза;

- поливитаминные комплексы;

- оротат калия.

Важно помнить, что лечение народными средствами проводить строго запрещается. Особенно это касается гомеопатических препаратов и различных спиртовых настоек

Эти средства содержат лактозу, и их приём может только усугубить протекание недуга.

Все ли корректно в статье с медицинской точки зрения?

Ответьте только в том случае, если у вас есть подтвержденные медицинские знания

Заболевания со схожими симптомами:

Кампилобактериоз – гастроэнтерологическое заболевание инфекционного характера. Возбудителем инфекционного процесса являются бактерии кампилобактеры. Однако следует отметить, что в некоторых случаях возбудитель кампилобактериоза принимает генерализованную форму, что приводит к поражению других органов и сопровождается септицемией.

Галактоза поступает в организм при употреблении молочных продуктов

и составляет половину от всего поступающего сахара. Для того чтобы организм мог использовать различные типы углеводов и сахаров из пищи, поступающих в организм, специальные ферменты разбивают их на более мелкие молекулы сахара — глюкозу, которую организм использует в качестве энергии.

Из-за мутации структурного гена, отвечающего за синтез этих ферментов, реакция превращения не может быть завершена, повышается уровень галактозы в тканях и кровяном русле. Избыточная галактоза токсична для печени, почек, мозга, центральной нервной системы и глазного хрусталика. Новорожденным проводят обязательный скрининг на выявление GALT фермента. Пробу крови берут из пятки младенца. Частота выявления – 1 случай на 50 000 детей.

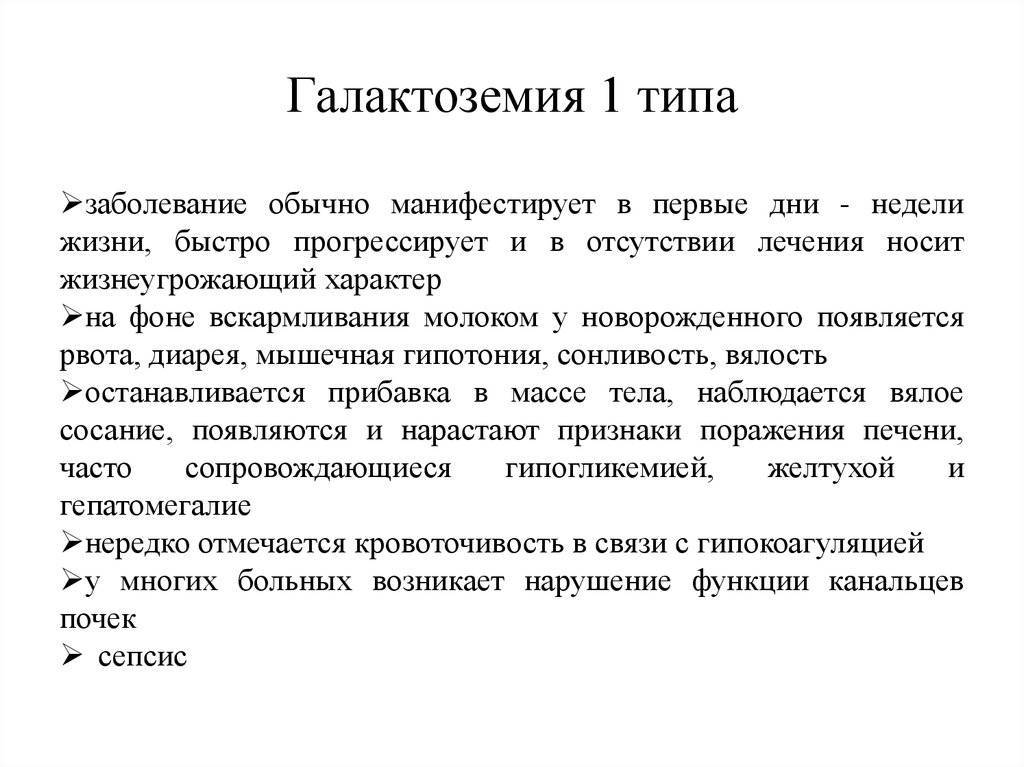

Что такое галактоземия

Под этим термином понимается наследственно обусловленное расстройство углеводного обмена в организме. В основе патологии лежит нарушение продукции фермента, ответственного за усвоение галактозы – моносахарида, присутствующего в составе лактозы (молочного сахара).

Патология встречается в 1 случае на 15–40 тыс. новорожденных.

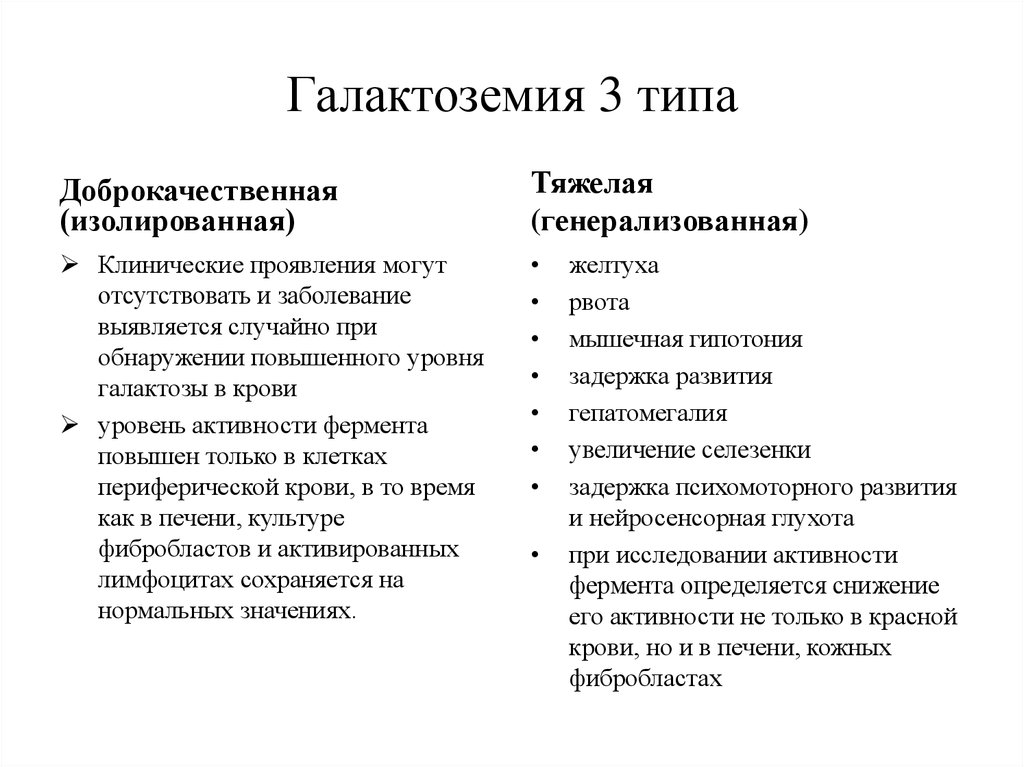

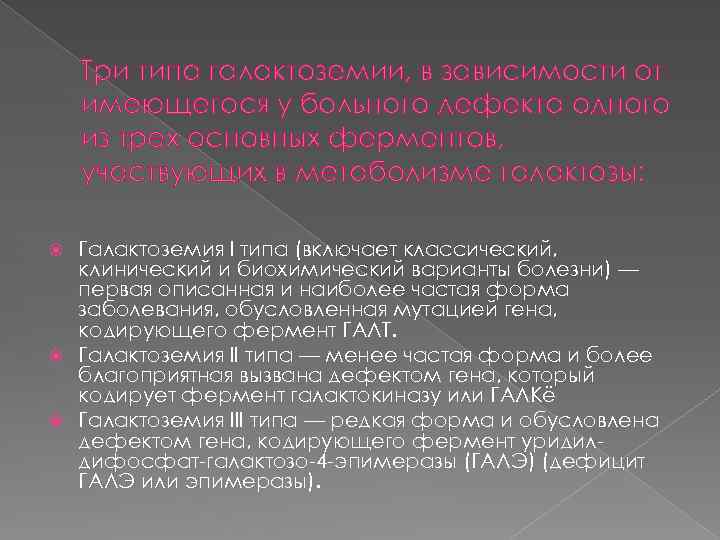

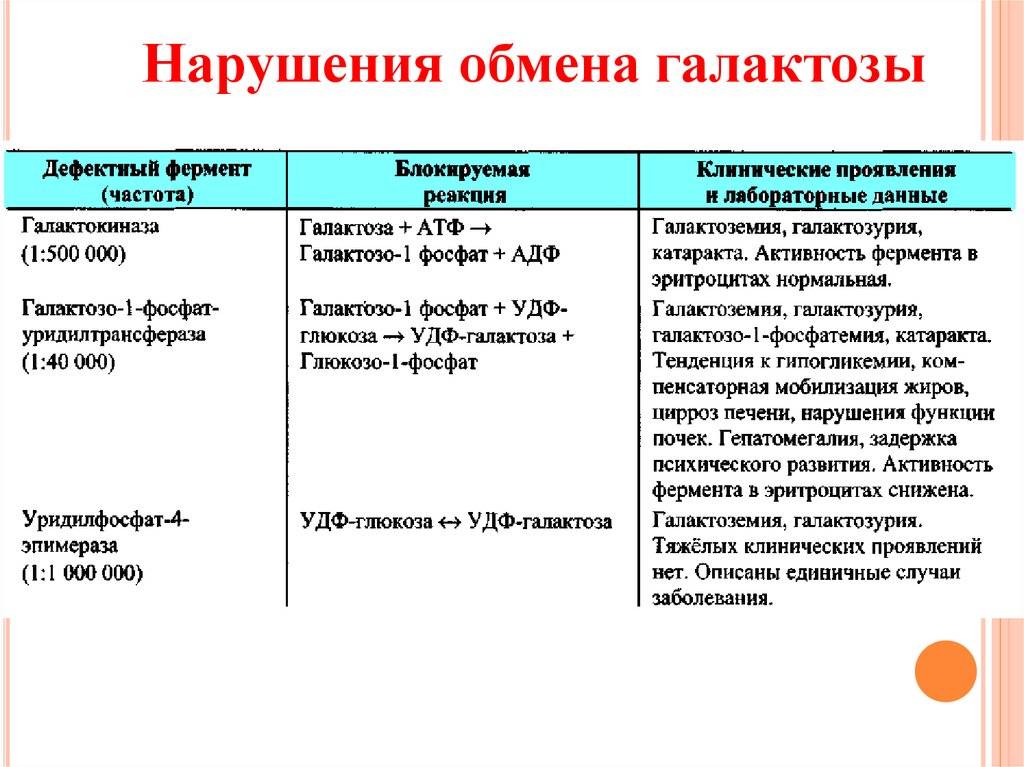

Формы галактоземии:

- классическая – вызвана дефицитом галактоза-1-фосфат-уридилтрансферазы (GALT);

- Дюарте – развивается вследствие недостаточности галактокиназы (GALK);

- негритянская – возникает из-за недостатка уридиндифосфат-галактозо-4-эпимеразы (GALE).

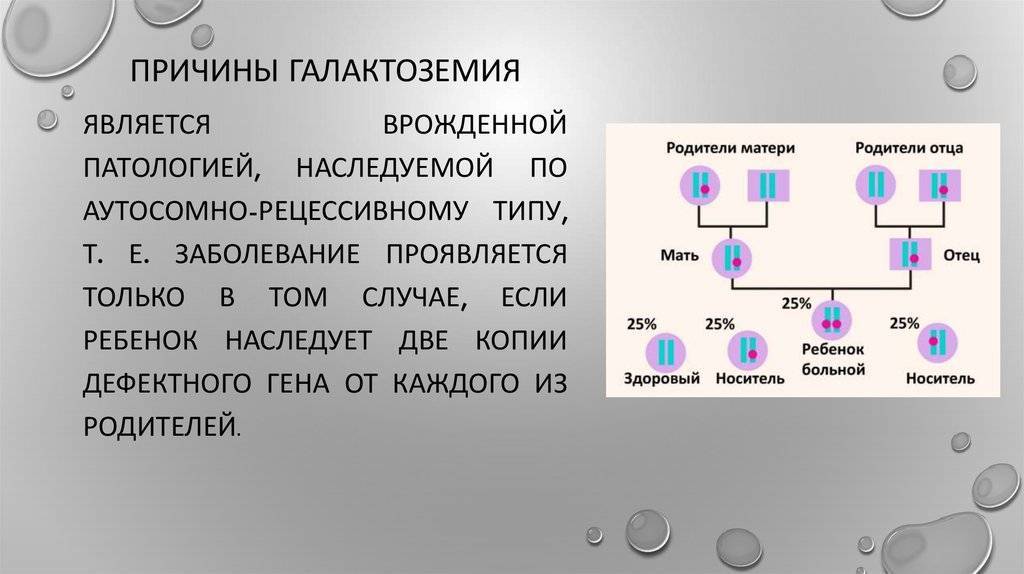

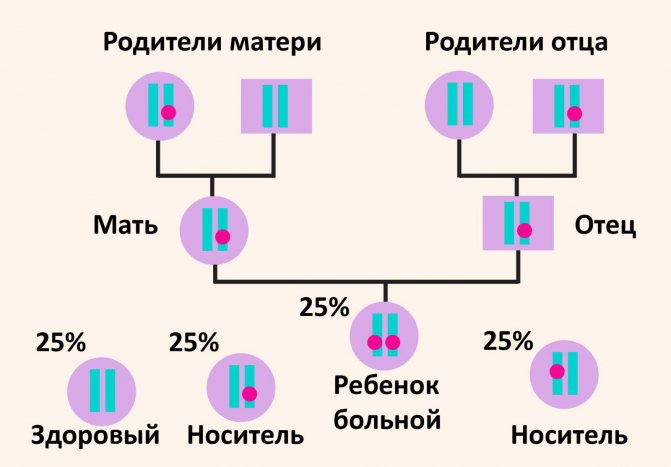

Принцип наследования заболевания

Ферментопатия вызвана мутацией структурного гена. Тип наследования болезни – аутосомно- рецессивный.

Расстройство возникает, если ребенку передается проблемный ген от обоих родителей.

Гетерозиготная мутация проявляется бессимптомным носительством заболевания либо отдельными его признаками (метеоризм, расстройство стула).

Чем опасен дефицит галактозы

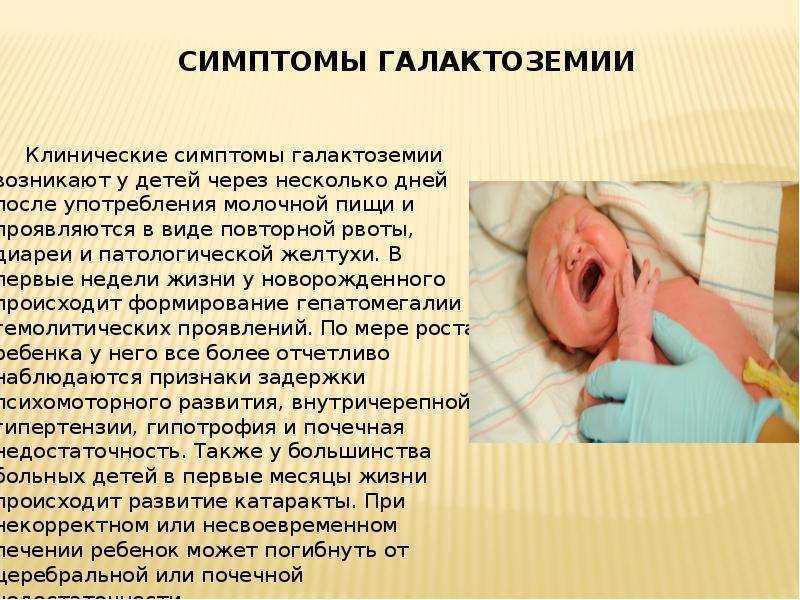

Из-за нехватки ключевого фермента происходит накопление моносахарида в организме. Избыток галактозы запускает механизм ее утилизации с образованием галактиола, который, откладываясь в органах, тканях, вызывает:

- катаракту (помутнение хрусталика глаз);

- набухание нервных клеток, псевдоопухоли головного мозга;

- гипогликемию;

- сепсис;

- анемию;

- гепатомегалию.

Отсроченные последствия заболевания:

- нарушение речи;

- расстройство координации;

- уменьшение плотности костной ткани;

- цирроз;

- олигофрения (умственная отсталость);

- первичная аменорея;

- синдром истощенных яичников.

Прогноз заболевания

Прогноз галактоземии при тяжёлой форме течения и поздней диагностике неблагоприятный. Риск летального исхода очень высок. При соблюдении правильной диеты, дети могут развиваться нормально. Но, к сожалению, иногда даже при своевременно назначенном лечении у детей нередко развиваются отсроченные осложнения (задержка физического, моторного, нервно-психического, речевого развития). Больные галактоземией должны регулярно осматриваться педиатром с проведением оценки следующих показателей:

- показатели физического развития;

- оценка нервной системы;

- состояние зрения и слуха;

- оценка костной и мышечной системы;

- показатели полового развития, особенно у девочек, так как одним из отсроченных осложнений у женского пола является недостаточность функции яичников.

Изменения некоторых показателей:

- рост. Часто у больных детей в подростковом возрасте наблюдается отставание в росте, но после полового созревания они догоняют сверстников;

- психоречевое развитие и двигательные навыки. У детей раннего возраста, получающих диетотерапию, задержки психического развития минимальны или отсутствуют. Но при поступлении в школу у ребёнка могут возникнуть трудности с освоением новой информации. Некоторые больные после 5 лет имеют двигательные расстройства: нарушения координации и равновесия, мелкой моторики, возможно появление тремора (мелкоразмашистых движений);

- глазные заболевания. У 30% больных галактоземией в раннем грудном возрасте регистрируют катаракту. Она носит транзисторный характер и проходит под действием лечения. Выявляет катаракту офтальмолог при помощи щелевой лампы;

- состояние костной системы. У детей происходит нарушение минерализации костной ткани, что ведёт к раннему остеопорозу;

- половая сфера у девочек. Девочки, страдающие галактоземией, должны подвергаться тщательному наблюдению, начиная с периода полового созревания, так как у них возрастает риск развития дисфункции яичников и аменореи. С 15-летнего возраста требуются постоянные консультации гинеколога и эндокринолога для заместительной гормональной терапии. А также необходимо раз в год проходить ультразвуковое исследование органов малого таза.

Общие положения

К внутренним болезням относят патологию внутренних органов: кровообращения, дыхания, пищеварения, почек, крови, системы соединительной ткани, желез внутренней секреции и обмена веществ.

Диагностика заболеваний внутренних органов начинается с общего клинического исследования. Врач проводит расспрос больного, осмотр, производит антропометрию, пальпацию, перкуссию, аускультацию, назначает инструментальные и лабораторные методы исследования.

Следующий этап посвящен рассмотрению семиотики заболеваний внутренних органов, объединению различных симптомов в «единое целое» на основании общей причины, выделению ведущего синдрома заболевания.

Грамотная постановка диагноза невозможна без знания основ симптоматики и соблюдения принципа «от симптома к синдрому, и от него к диагнозу». Обнаруженные симптомы должны быть подвергнуты тщательному анализу для вынесения правильного диагностического заключения.