Услуги невролога на выезде

В согласованное с вами время специалист приедет к вам домой и проведет все необходимые диагностические и лечебные процедуры с обязательным письменным заключением по окончании осмотра и терапии. Выезд на дом врача-невролога медицинского центра «ПреАмбула» включает следующие услуги:

- сбор анамнеза путем опроса взрослого больного или его родственников, опрос ребенка и его родителей (при посещении маленького пациента);

- физикальное обследование;

- обследование с помощью портативных приборов и аппаратуры;

- предварительное диагностирование по итогам обследования на дому;

- забор материала для лабораторного исследования;

- разработка индивидуального плана лечения;

- выдача предписаний, рецептов;

- медикаментозная терапия, блокады;

- массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия.

Для окончательной постановки диагноза врач-невролог может назначить лабораторные и инструментальные исследования в условиях стационара и/или консультации смежных специалистов на дому.

Инвагинация кишечника: симптомы, лечение, питание

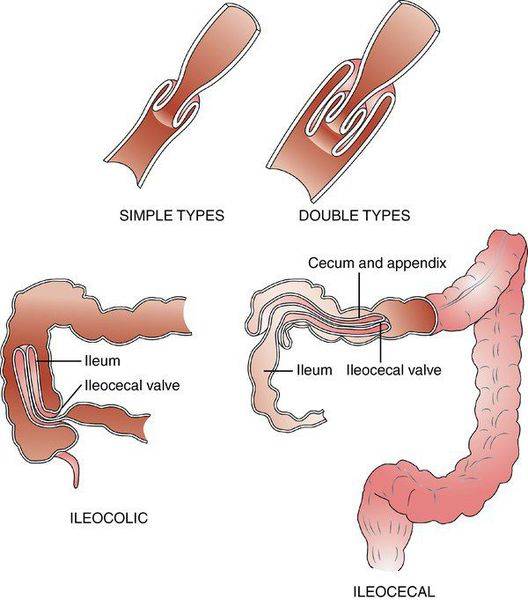

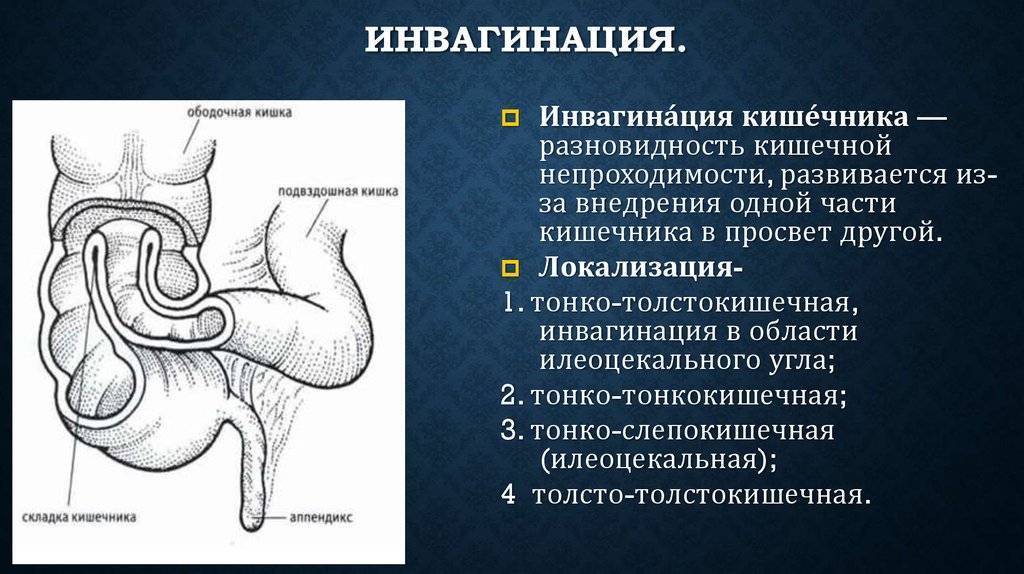

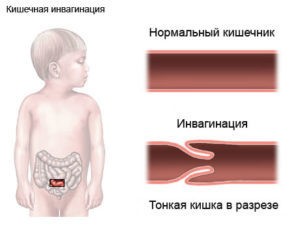

В зависимости от того, какие участки желудочно-кишечного тракта внедряются друг у друга, инвагинацию разделяют на:

- Участие в инвагинации могут принимать как два участка кишечника (единичная инвагинация), так и несколько (множественная инвагинация). По строению инвагинат (участок кишечника, состоящий из фрагментов кишки, внедрившихся друг в друга) бывает:

- Рецидивирующее течение (повторяющуюся инвагинацию) чаще всего диагностируют у маленьких детей – в основном после того, как в лечении инвагинации применили консервативные методы, направленные на расправление инвагината. Такая форма возникает в случае незрелости кишечника ребенка:

- Хронический вариант течения – это периодическое, зачастую незначительное внедрение одного сегмента кишки в другой, которое проявляется довольно умеренными признаками кишечной непроходимости.

- Отдельно выделяют абортивную (или саморасправляющаяся) разновидность инвагинации кишечника, при которой наблюдается саморасправление инвагината.

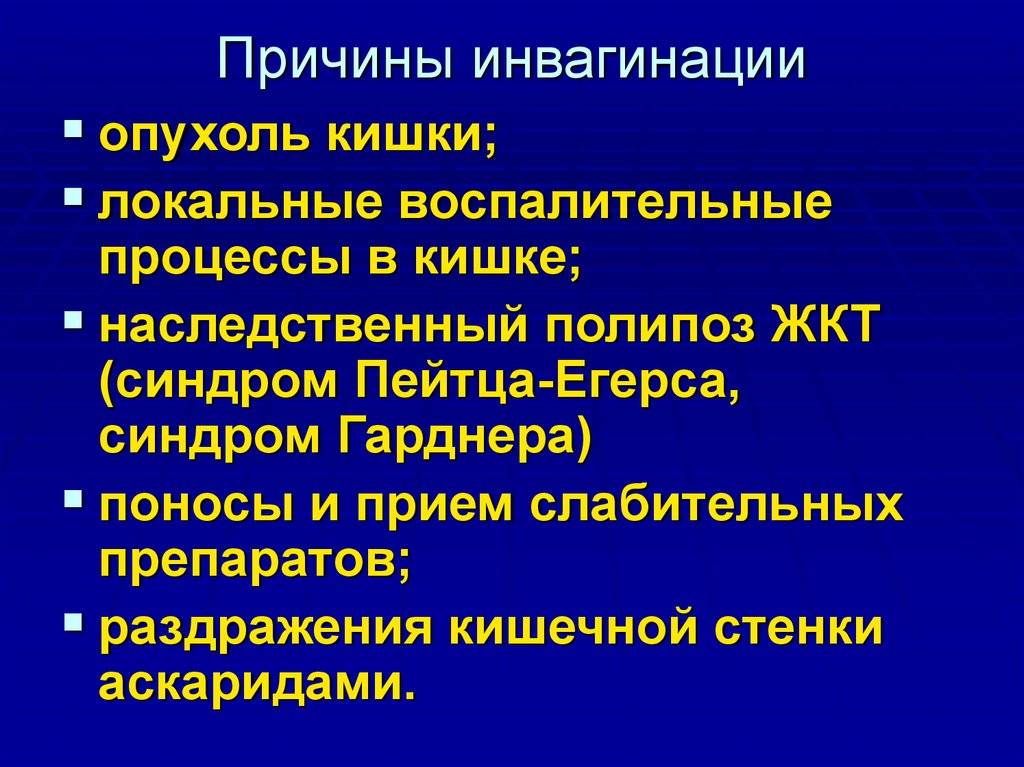

- В основном у больных с инвагинацией так и не удается выяснить причину, почему один участок кишки внедрился в другой. Все возможные причины этого патологического процесса разделены на 2 группы:

- Для возраста от 0 до 3 лет более характерны алиментарные факторы возникновения инвагинации кишечника, для детей постарше и старшей возрастной категории – механические факторы.

Считается, что у детей толчком к возникновению инвагинации могут выступить следующие алиментарные факторы:Также выделены факторы, которые непосредственно к инвагинации кишечника не приводят, но увеличивают риск ее образования. Это:Нередко инвагинация кишечника наступает как осложнение таких заболеваний и состояний, как:При любых причинах возникновения инвагинации кишечника она всегда непосредственно спровоцирована нарушениями перистальтической активности кишечника.

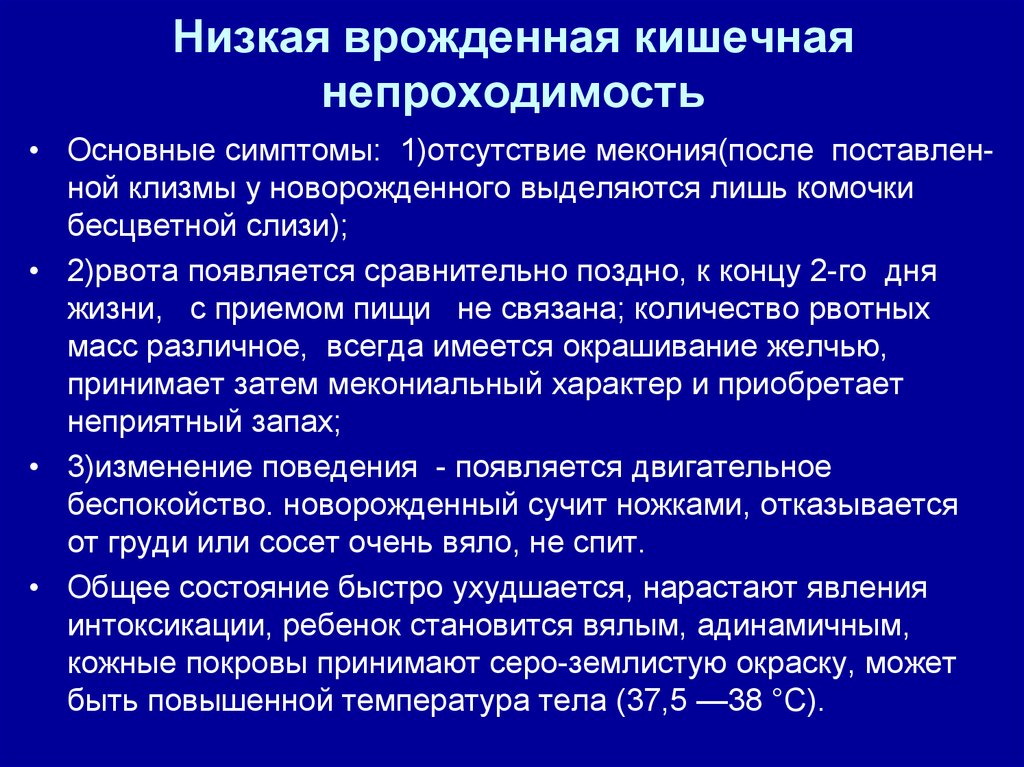

Если процесс прогрессирует, и не оказана адекватная медицинская помощь, то в месте некроза (он наблюдается в области сдавливания, возникшего в результате инвагинации) возможно возникновение перфорации кишечника.Симптомы, которые развиваются вследствие инвагинации кишечника у ребенка, следующие:Между приступами ребенок ведет себя как ни в чем не бывало

- Симптомы, которые развиваются вследствие инвагинации кишечника у взрослого, следующие:

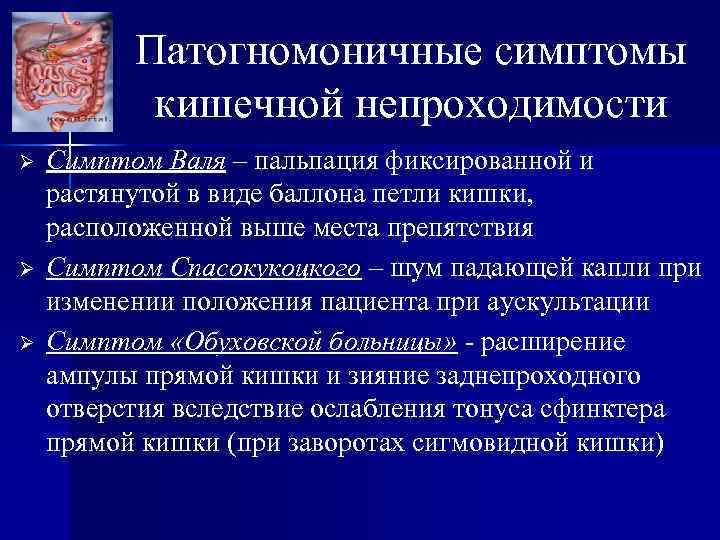

- Жалобы при инвагинации нельзя назвать характерными только для этого заболевания, поэтому для подтверждения диагноза необходимо провести физикальное, инструментальное и лабораторное исследование больного.

- Физикальное обследование включает осмотр, пальпацию (прощупывание), перкуссию (простукивание) и аускультацию (выслушивание фонендоскопом) живота.

- При некрозе кишечника из-за сдавливания снижается артериальное давление и учащается пульс.

- Для подтверждения диагноза инвагинации используют такие инструментальные методы диагностики, как:

- Лабораторные методы исследования в основном информативны при затянувшемся течении болезни с возникновением прободения кишечника и перитонита:

- Дифференциальную (отличительную) диагностику инвагинации кишечника в первую очередь следует проводить с:

- Всех пациентов с признаками инвагинации следует госпитализировать в хирургический стационар.

- Маленьких детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет инвагинации можно избавить с помощью консервативного лечения – но его можно применить только в случае, если:

Консервативное лечение заключается в ведении в кишечник воздуха с помощью специального баллона РичардсонаПосле проведения процедуры:Во время операции:

В качестве мероприятий, предупреждающих инвагинацию кишечника у детей, важны:Прогноз становится неоднозначным при развитии осложнений инвагинации (к слову, они могут развиться и на ранних этапах заболевания).

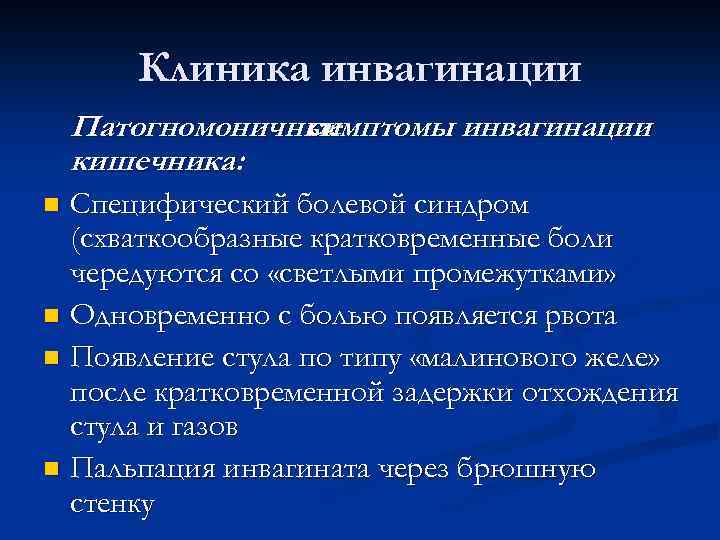

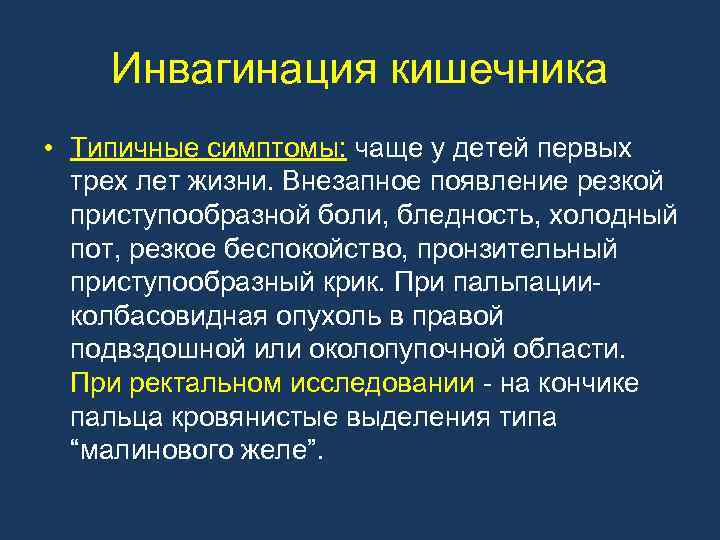

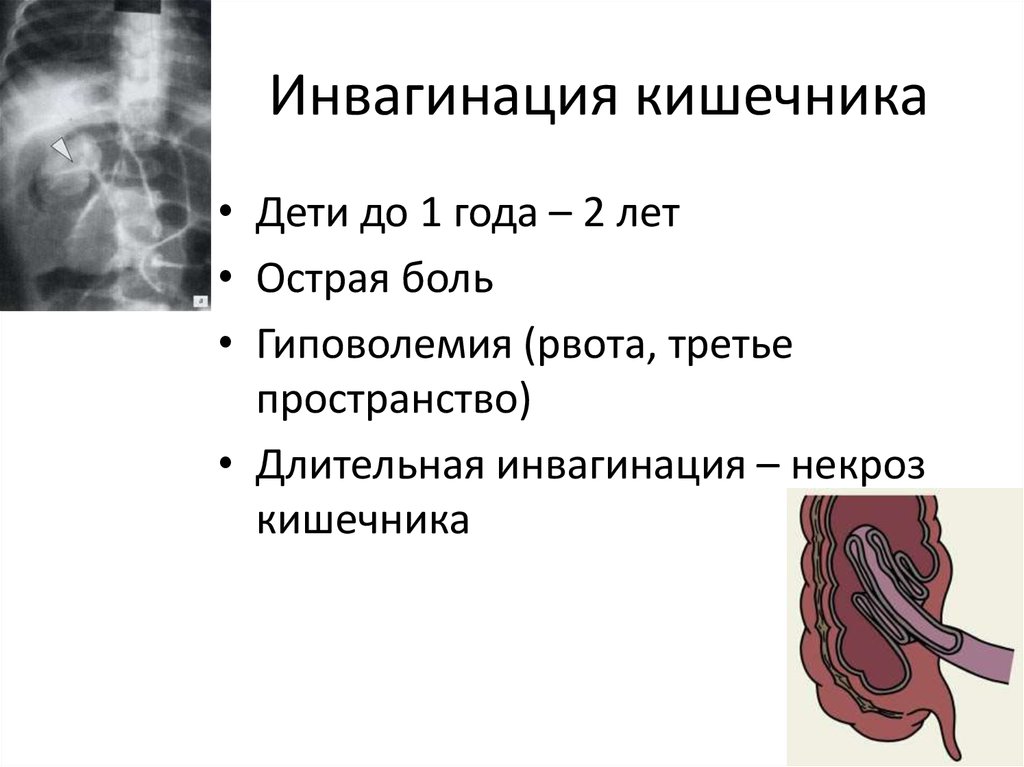

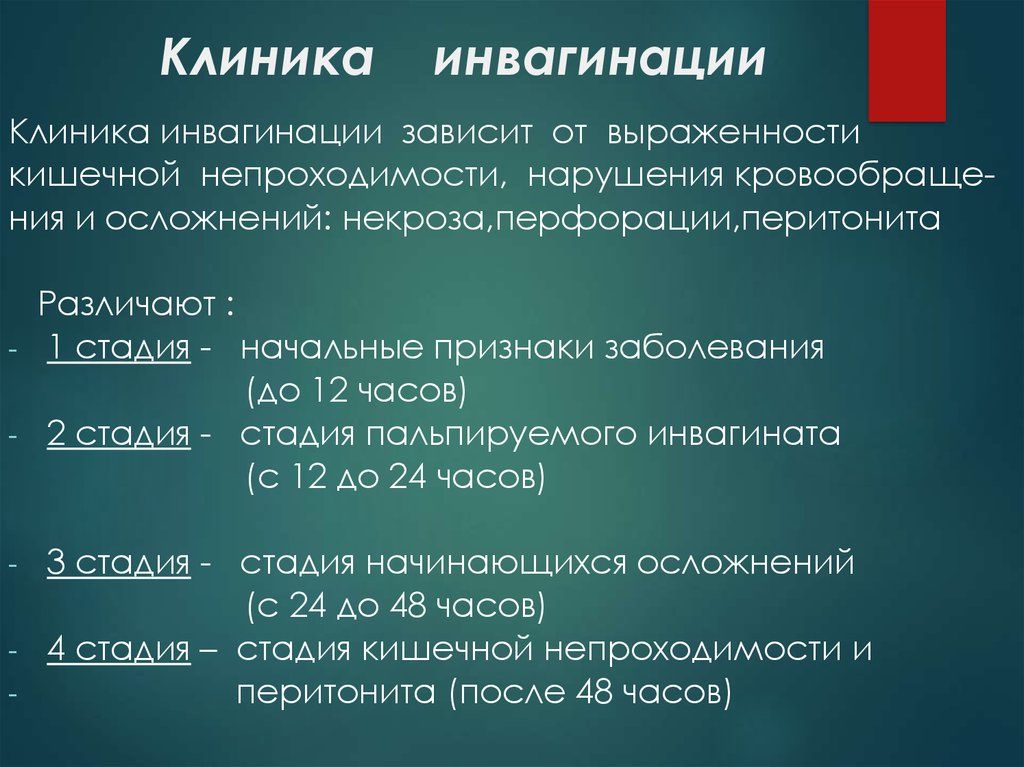

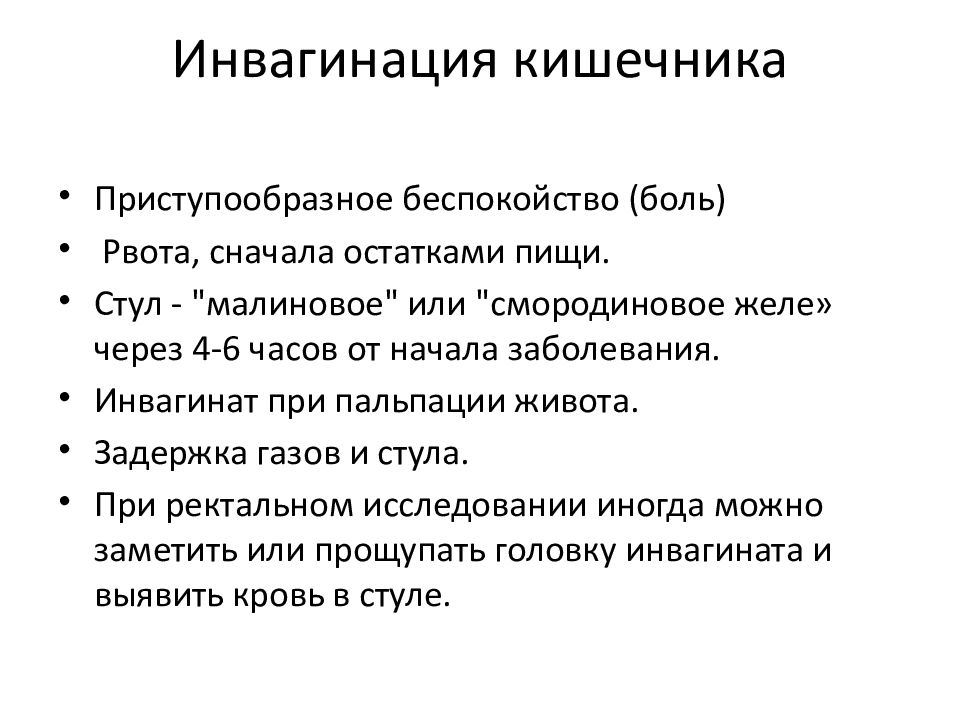

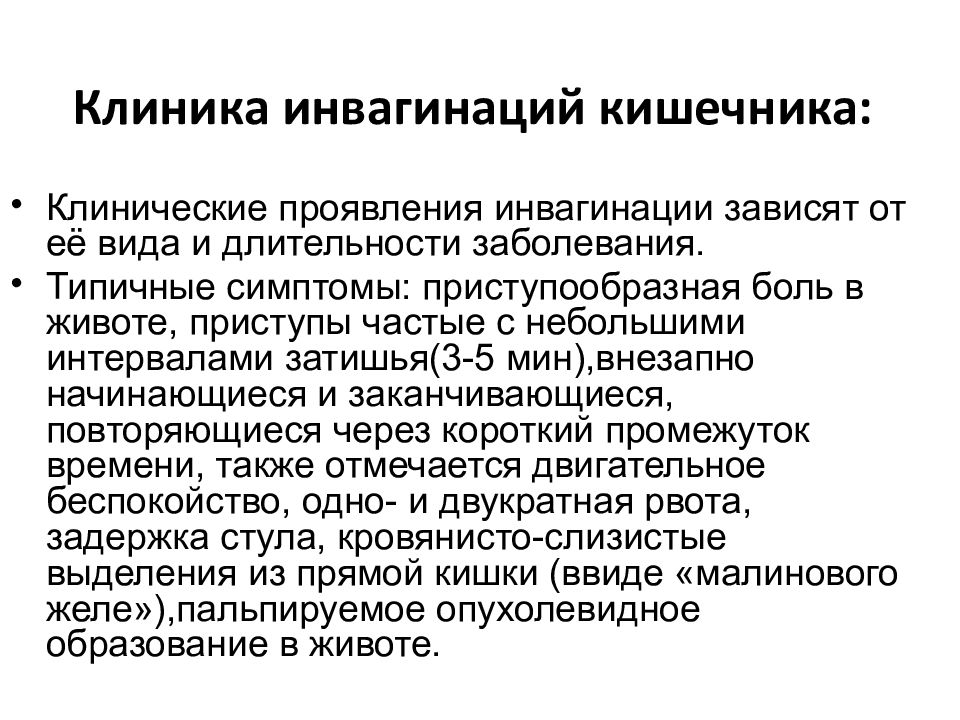

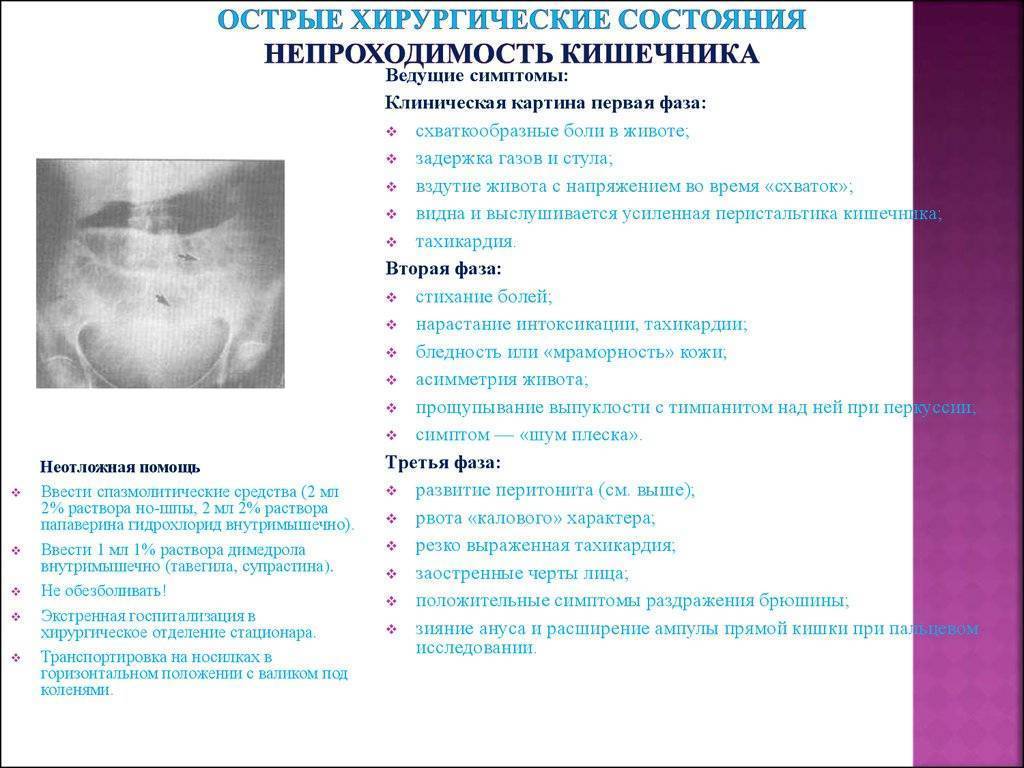

Клиника и диагностика инвагинации

Клинические проявления инвагинации зависят от ее вида и длительности. Типичными симптомами являются приступообразная боль в животе, двигательное беспокойство, одно- или двукратная рвота, задержка стула, кровянистые выделения из прямой кишки, пальпируемая “опухоль” в животе. В большинстве случаев заболевание начинается внезапно, среди полного здоровья и возникает, как правило, у хорошо упитанных детей. Ребенок становится резко беспокойным, плачет, отказывается от еды. Лицо приобретает страдальческое выражение. Приступ беспокойства заканчивается так же внезапно, как и начинается, но через короткий промежуток времени повторяется вновь. Обычно такие яркие клинические проявления наблюдаются у детей, страдающих подвздошно-ободочным внедрением. Приступы боли в начале заболевания бывают частыми с небольшими интервалами затишья (3-5 мин). Это связано с волнами кишечной перистальтики и продвижением инвагината внутри кишки. В светлый промежуток ребенок обычно успокаивается на 5-10 мин, а затем возникает новый приступ боли.

Вскоре после начала заболевания появляется рвота, которая имеет рефлекторный характер и связана с ущемлением брыжейки участка кишки. В более поздние сроки развития инвагинации возникновение рвоты обусловлено полной непроходимостью кишечника.

Температура чаще всего остается нормальной. Лишь при запущенных формах отмечается её повышение. В первые часы может быть нормальный стул за счет опорожнения дистального отдела кишечника. Спустя некоторое время из прямой кишки вместо каловых масс отходит кровь, перемешанная со слизью.

Профилактические мероприятия

Эффективность лечения зависит от этиологии заболевания и квалификации хирурга, ведь точная диагностика и своевременно предпринятые правильные лечебные мероприятия минимизируют вероятность развития осложнений. Необходимо также учитывать возраст больного: у пожилых пациентов повышается риск возникновения осложнений.

Профилактика направлена на лечение заболеваний, вызывающих кишечную непроходимость:

- борьба с гельминтозами;

- своевременная диагностика и удаление новообразований;

- предупреждение спаечных процессов;

- предотвращение травматических повреждений;

- здоровое питание;

- правильный образ жизни.

Осложнения инвагинации кишечника

При длительном закрытии просвета кишки и закупорки сосудов возникнет кишечная непроходимость, а затем некроз (отмирание) стенки ущемлённой кишки. Некроз стенки ущемленной кишки может наступить через:

- 6-12 часов при подвздошно-ободочной инвагинации;

- 12-24 часа при тонкокишечной инвагинации;

- 36-48 часов при толстокишечной инвагинации.

Этот процесс в дальнейшем способен привести к перфорации — образованию отверстия в кишечнике.

Некроз и перфорация кишечника могут стать причиной развития перитонита. На это осложнение будут указывать такие симптомы, как:

- выраженный болевой синдром;

- сначала беспокойство, а потом полное безразличие ребёнка;

- вздутие живота;

- отсутствие отхождения газов и стула;

- выраженное ухудшение общего состояния.

Однако наличие отверстия в кишке редко приводит к развитию перитонита, так как ущемленная и уже некротизированная кишка находится внутри другой здоровой кишки.

Лечение Инвагинации кишечника:

Для успешного исхода терапию следует начинать в первые сутки от момента проявления признаков инвагинации кишечника. В больнице ребенку ставят клизмы, актуальны и хирургические методы лечения в некоторых случаях. Методы лечения могут быть разными, что зависит от ситуации, возраста больного и т.д.

Для лечения инвагинации кишечника эффективными являются клизмы с воздухом, физиологическим раствором и барием. Клизма увеличивает давление в кишечнике малыша, потому инвагинация кишечника распрямляется. Эта процедура называется также редукцией. При использовании клизм для контролирования состояния кишки необходим рентген или ультразвуковая диагностика.

Клизма эффективна в 75 случаях из 100. Есть данные, что более эффективна клизма с воздухом, чем с барием или физиологическим раствором. ). Успех процедуры также зависит от длительности симптомов: чем дольше присутствуют признаки инвагинации, тем меньшей является вероятность успешного применения клизмы.

Перфорации кишечника возникают в 25 из 1000 случаев применения клизмы с жидкостью. При воздушных клизмах соотношение количества перфораций к количеству попыток поставить клизму является 2 к 1000. Эту процедуру в некоторых случаях применяют еще раз. Но не рекомендуется повторение более 3 раз. Не применяют такой метод лечения при наличии признаков воспалительных процессов в брюшной стенке, при сепсисе (генерализированная инфекция), перфорировании, гангрене кишки.

Оперативное вмешательство

Показания для хирургических методов лечения инвагинации кишечника:

- у доктора появились подозрения повреждения стенки кишечника – в таких случаях хирургическое лечение должно быть экстренным

- клизма не помогла даже с 3-й попытки

- кишка лопнула, каловые массы проникают с брюшную полость

Этапы проведения операции по лечению инвагинации:

- Делают разрез кожи на передней брюшной стенке.

- Вовлеченный участок кишки аккуратно растягивают, чтобы восстановить нормальную форму кишечника.

- Поврежденные участки врач удаляет.

- Удаляют и аппендикс, даже если он здоров.

- На рану накладывают нужное количество швов.

При удалении большой протяженности кишечника или развитии тяжелой инфекции нужно проводить илеостомию на определенный период. Это операция по соединению просвета тонкого кишечника через брюшную стенку с калоприемником. Без лечения возникает кишечная непроходимость, вероятен и разрыв стенки кишки, последствием чего является генерализация инфекции, что влечет в большинстве случаев за собой летальный исход.

Инвагинация может рецивидировать, что происходит в части случаев. Если проводилось лечения клизмами, в 10 случаях из 100 возможен рецидив. Далее клизму ставят повторно или прибегают к оперативному вмешательству. При применении хирургического лечения рецидив фиксируют в 2-5% случаев. Тогда делают операцию повторно, чтобы расправить кишку и найти причины заболевания. Иногда удаляют часть кишки, на которой возникает патология.

Что делать после операции

После оперативного вмешательства около 2-3 недель следует быть внимательными, чтобы заметить у ребенка возможное появление осложнений:

- тошнота и рвота

- понос

- повышение температуры

- беспокойство и частый плач

Следует заботиться о шве. Поддерживайте гигиену этой области, проверяйте, не появились ли признаки заражения послеоперационной раны:

- отек тканей

- боль

- увеличение температуры на том участке

- покраснение шва и вокруг него

Online-консультации врачей

| Консультация дерматолога |

| Консультация онколога |

| Консультация проктолога |

| Консультация эндоскописта |

| Консультация специалиста банка пуповинной крови |

| Консультация неонатолога |

| Консультация инфекциониста |

| Консультация детского невролога |

| Консультация онколога-маммолога |

| Консультация анестезиолога |

| Консультация генетика |

| Консультация нарколога |

| Консультация оториноларинголога |

| Консультация вертебролога |

| Консультация детского психолога |

Новости медицины

Футбольные фанаты находятся в смертельной опасности,

31.01.2020

“Умная перчатка” возвращает силу хвата жертвам травм и инсультов,

28.01.2020

Назван легкий способ укрепить здоровье,

20.01.2020

Топ-5 салонов массажа в Киеве по версии Покупон,

15.01.2020

Новости здравоохранения

Глава ВОЗ объявил пандемию COVID-19,

12.03.2020

Коронавирус атаковал уже более 100 стран, заразились почти 120 000 человек,

11.03.2020

Коронавирус атаковал 79 стран, число жертв приближается к 3200 человек,

04.03.2020

Новый коронавирус атаковал 48 стран мира, число жертв растет,

27.02.2020

Симптомы и признаки инвагинации

Первоначальными симптомами инвагинации являются внезапные сильные колики в животе, которые повторяются каждые 15–20 минут, часто со рвотой. Между эпизодами ребенок выглядит относительно здоровым. Позже, когда развивается кишечная ишемия, боль становится постоянной, ребенок вялый и кровоизлияния в слизистых оболочках вызывают гемопозитивный стул, выявляемый при ректальном исследовании, и иногда спонтанное отхождение стула, напоминающего смородиновое желе. Последний, однако, является поздним симптомом, и врачи не должны ждать появления этого симптома, для того чтобы заподозрить инвагинацию. Иногда в брюшной полости пальпируется масса, напоминающая по форме сосиску. Перфорация приводит к появлению признаков перитонита со значительной болезненностью, спазмом и плотностью живота. Бледность, тахикардия и повышенная потливость указывают на шок.

Приблизительно у 5-10% детей может не быть фазы с коликами. При этом боль вялая, как будто после приема лекарств (атипичные или вялые проявления). В таких случаях диагностику кишечной инвагинации часто пропускают, до тех пор, пока не появится стул в виде смородинового желе или не будет возможности пропальпировать новообразование в брюшной полости.

Диагностика

Начинается с осмотра специалиста. Это может быть педиатр, терапевт либо гастроэнтеролог. Врач при пальпации делает предварительные выводы и назначает обследования.

Начинается с осмотра специалиста. Это может быть педиатр, терапевт либо гастроэнтеролог. Врач при пальпации делает предварительные выводы и назначает обследования.

Одним из основных методов диагностирования патологии является УЗИ. Если подтверждается диагноз, проводят дезинвагинацию (нагнетание воздуха в прямую кишку) для снижения возможности перфорации. В течение суток ведется наблюдение за больным.

Еще один распространенный метод: ренгеноконтрастное обследование с введением бария. Барий вводят в прямую кишку. Считается, что это метод еще имеет и лечебный эффект, так как под давлением вещества запавший участок кишки может расправится самостоятельно без хирургического воздействия.

При использовании данного метода есть риск возникновения перфорации и попадания бария в брюшную полость. Это может привести к перитониту.

Инвагинация кишечника у ребенка: симптомы и лечение — Удал да мал

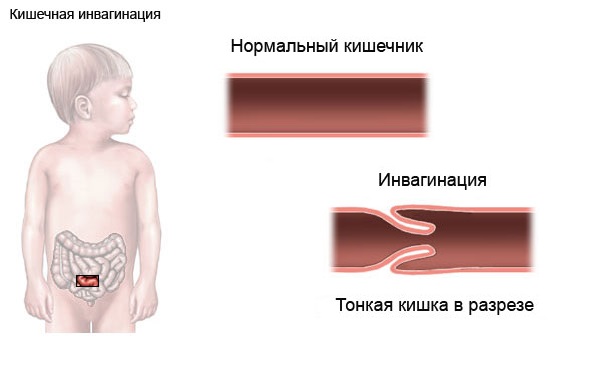

Что такое инвагинация?

Факты об инвагинации:

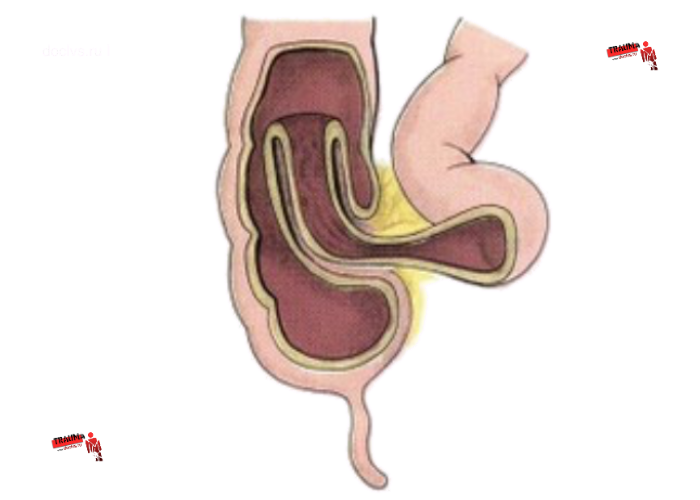

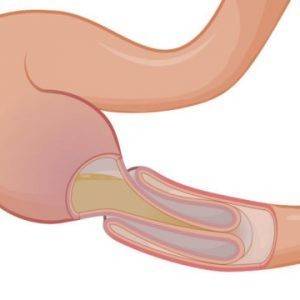

- Инвагинация кишечника — это внедрение (телескопирование) одного сегмента органа в другой.

- Инвагинация обычно приводит к блокировке кишечника.

- Инвагинация происходит главным образом у младенцев, но также может возникать у взрослых и детей старшего возраста.

- Основные симптомы инвагинации — боли в животе и рвота.

- Ранняя диагностика и лечение инвагинации важны для спасения кишечника и пациента.

с признаками инвагинации желудка:

- у детей инвагинация кишечника, как правило, начинается с внезапных прерывистых сильных спазмов. Прогрессирующая боль в животе сопровождается безутешным криком малыша и подтягиванием ног к животику. Эпизоды обычно происходят с интервалом в 15 — 20 минут. С течением времени они становятся более частыми и серьёзными;

- боль в животе может сопровождаться рвотой. Первоначально рвота не жёлчного характера, то есть не имеет жёлтый или зелёный цвет. Но со временем, если обструкция (непроходимость) прогрессирует, появляются примеси жёлчи;

- между болезненными эпизодами ребёнок может вести себя относительно нормально и не чувствовать боли. В результате первоначальные симптомы могут быть перепутаны с гастроэнтеритом.

включают:

- стул с кровью и слизью. Кал напоминает смородиновое желе из-за своего внешнего вида;

- комок в животе, выявляемый при ощупывании (пальпации);

- вялость;

- диарея;

- лихорадка.

важные причины инвагинации у младенцев следующие:

- наличие гастроэнтерита или желудочного гриппа. Трудно понять, как попадают вирусы. Возможно, это связано с кормлением из бутылочки и неочищенной водой;

- вирусы, которые передаются через верхние дыхательные пути;

- бактериальные желудочно-кишечные инфекции, поражающие лимфатическую ткань.Бактериальные или вирусные желудочно-кишечные инфекции часто вызывают набухание лимфатической ткани, которая выстилает кишечник. Это может привести к тому, что одна часть кишки будет втянута в другую;

- у детей младше 3 месяцев и старше 5 лет инвагинация чаще возникает из-за таких состояний, как увеличение лимфатических узлов, опухоли или нарушение в строении или функции кровеносных сосудов кишечника.

Осложнения, связанные с инвагинацией кишечника:

- перфорация (потеря целостности) кишки при неоперативном лечении;

- внутренние грыжи и спайки, вызывающие непроходимость кишечника;

- сепсис от недиагностированного перитонита;

- кишечное кровотечение;

- некроз кишечника.

Памятка родителям:

- Всегда рекомендуется обращаться за помощью специалистов в кратчайшие сроки после выявления симптомов. Чем скорее, тем лучше.

- При отсутствии лечения инвагинация может привести к серьёзному повреждению тканей, перфорации кишечника, инфекции брюшной полости и даже смерти.

- Не давайте ребёнку никаких лекарств, отпускаемых без рецепта, для лечения симптомов до осмотра доктором и назначения лечения. Не давайте малышу ничего есть, если вы видите какие-либо признаки или симптомы инвагинации. Немедленно обратитесь к врачу.

Инвагинация кишечника у детей. Этиопатогенез. Классификация. Клиника, диагностика, лечение

Этиопатогенез. Классификация.

- подвздошно-толстокишечная

- слепо-ободочная

- толсто-толстокишечная

- тонко-тонкокишечная

- атипичная

Клиника.Диагностика. Лечение. Показания к операции

I. Острая бактериальная деструкция

- По этиологии — стафилококковая, грамотрицательная флора, смешанная и пр.

- По генезу — первичная (аэробронхогенная), вторичная (гематогенная).

- По клинико-рентгенологическим формам

- — деструкции без плевральных осложнений:

- а) абсцессы,

- б) буллы;

- в) инфильтрат

- — деструкции с плевральными осложнениями:

- а) эмпиема плевры

- б) пиоторакс (плащевидный экссудативный, плащевидный фибринозный, тотальный, отграниченный);

- в) пневмоторакс (напряженный, без напряжения, отграниченный).

- г) пиопневмоторакс

- — прогрессирующая медиастенальная эмфизема

- По течению — острое, затяжное, септическое.

П. Хронические формы (исходы острой деструкции).Пиопневмоторакс. Клиника. Диагностика.Лечение.Пневмоторакс. ПиотораксПрогрессирующая медиастенальная эмфиземаДренирование плевральной полости.

Определение болезни. Причины заболевания

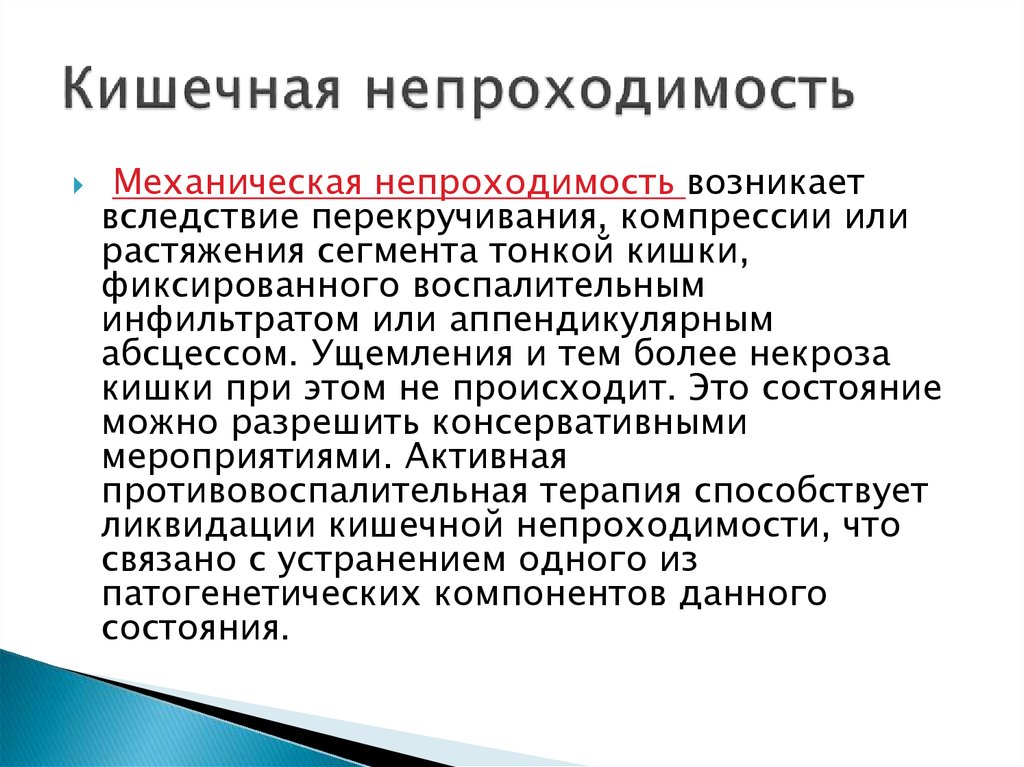

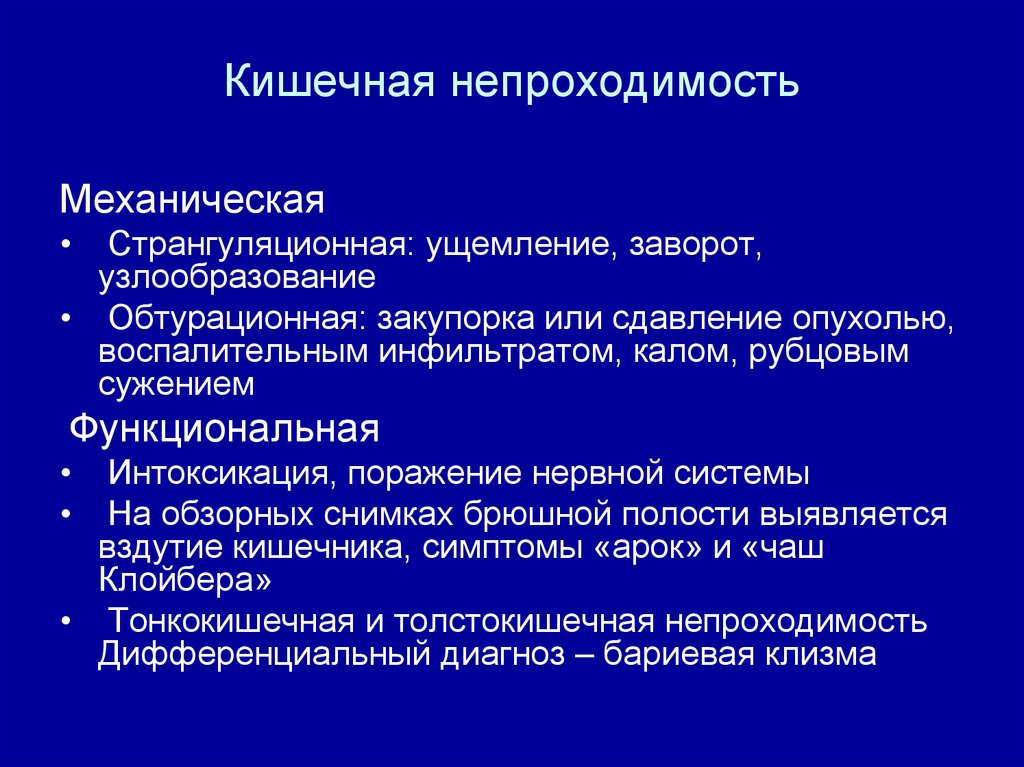

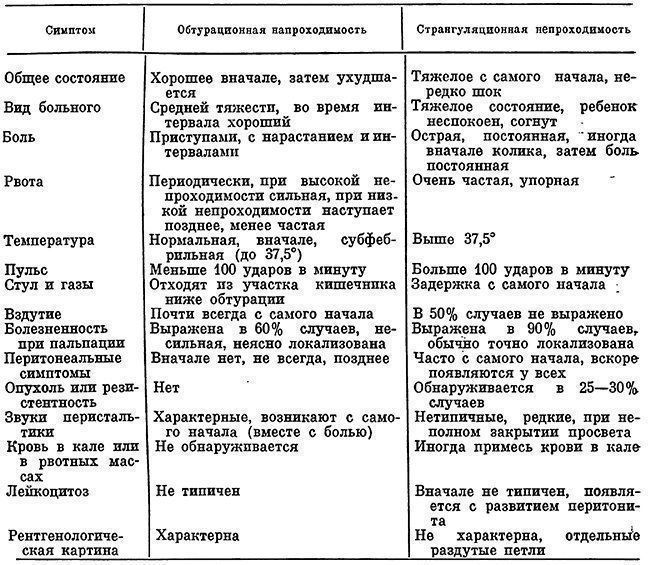

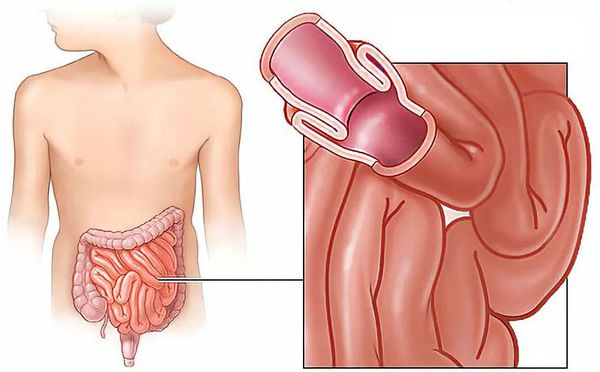

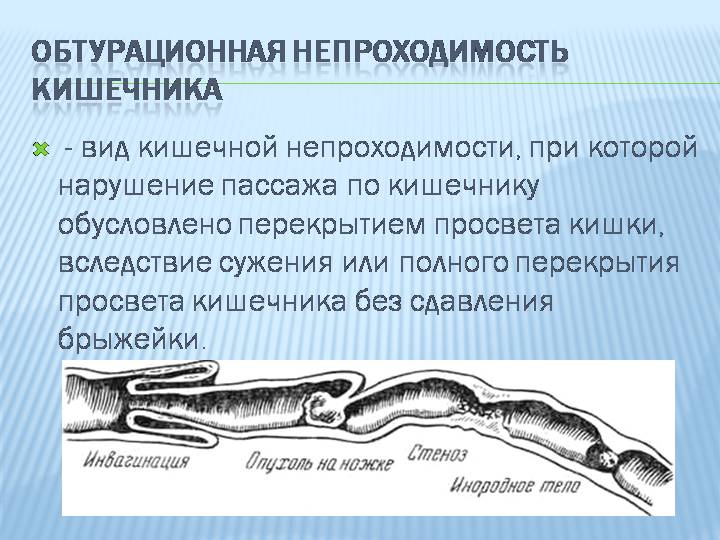

Инвагинация кишечника — это внедрение одной части кишки в другую, в результате которого развивается кишечная непроходимость.

Данное заболевание является комбинированным видом механической непроходимости,так как оно сочетает в себе элементы обтурации (закрытия просвета кишки инвагинатом) и странгуляции (сдавления сосудов, питающих кишку).

Чаще всего к причинам возникновения инвагинации кишечника относят:

- возрастные особенности соединительной ткани у младенцев (крайне подвижный купол слепой кишки и недостаточность илеоцекального клапана, отделяющего тонкую кишку от толстой);

- незрелость нервной системы, которая просто даёт сбой — нарушается баланс между сокращениями продольных и круговых мышц кишки, а также возникает спазм вышележащего и парез (полное расслабление) нижележащего отдела кишки.

Дополнительными факторами риска могут стать:

- вирусные и кишечные инфекции;

- усиленная моторика (например, в ответ на приём слабительных);

- кишечная форма аллергии;

- муковисцидоз;

- туберкулёз брюшины и кишечника.

Также есть предположение, что инвагинацию кишечника может провоцировать именно аденовирусная или ротавирусная инфекция. Они поражают сначала Пейеровы бляшки кишечника, а затем мезентериальные лимфоузлы (лимфоузлы брыжейки тонкой кишки), где происходит размножение вируса. Этот тезис правильнее соотнести с большинством вирусных инфекций, например, с семейством пикорновирусов (вирус Коксаки, энтеровирусы).

Инвагинация кишечника встречается у абсолютно здоровых младенцев в возрасте 4-9 месяцев и является основной причиной кишечной непроходимости (в 85-90% случаев).

У детей старшего возраста эта патология проявляется реже и часто имеет органическое происхождение:

- эмбриональные спайки Лейна (мембрана Джексона);

- энтероптоз — расположение петлей кишечника ниже нормы;

- дивертикул Меккеля — врождённая аномалия подвздошной кишки;

- полипы толстой кишки;

- кишечные удвоения;

- болезнь Геноха (геморрагический васкулит);

- гиперплазия (увеличение) лимфоидной ткани;

- новообразования, в том числе злокачественные.

Мальчики страдают данной патологией чаще девочек почти в два раза.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Прогноз. Профилактика

В случае своевременного обращения за медицинской помощью и вовремя проведённого лечения прогноз благоприятный. Скорее всего, о данной проблеме через 1-2 года родители (а уж ребёнок и подавно) не вспомнят, так как последствий никаких нет.

Обычно после пневмодезинвагинации требуется, чтобы ребёнок находился в стационаре в течение 24 часов. Однако если инвагинация кишечника произошла на фоне, например, кишечной инфекции, то необходимо пройти курс стационарного лечения по поводу заболевания, которое привело к инвагинации, так как не устранив проблему можно спровоцировать рецидив инвагинации.

В тяжёлых случаях с некрозом кишки выполняется удаление отмершего участка и производится наложение кишечной стомы (выведение кишки на переднюю брюшную стенку и формирование противоестественного ануса). В этой ситуации прогноз будет зависеть от тяжести исходного и послеоперационного состояния и тяжести септического процесса.

Специфической профилактики инвагинации кишечника не существует, так как её причины обусловлены детским возрастом. Однако снизить риск возникновения данной патологии может правильное введение прикорма.

Гнойный гидраденит

МРТ при миеломенингоцеле

Агонисты постсинаптических дофаминергических рецепторов. Феномен «включения-выключения».

Хронический остеомиелит – лучевая диагностика

- МРТ при тракционном повреждении плечевого сплетения

Профилактика Инвагинации кишечника:

Чтобы избежать инвагинации кишечника, нужно своевременно вводить качественные прикормы. Старайтесь давать ребенку адекватное его возрасту и физиологическим потребностям количество пищи, не переусердствуйте. Будьте осторожны с введением прикорма из овощей и фруктов (об этом было детальнее сказано выше).

Если у ребенка возникли проявления острых кишечных инфекций, срочно ведите его к доктору и начинайте лечения

Важно вовремя лечить глисты у детей и взрослых любого возраста, эта не такая уж безобидная проблема. Регулярно обследуйте ребенка на предмет новообразований и спаек кишечника. После операции есть риск пареза кишечника ребенка, потому важно нормализовать функционирование кишечника

После завершения операции проводят инфильтрацию корня брыжейки раствором новокаина, а также декомпрессию кишечника через аппендикостому, примененяют перидуральную анестезию

После операции есть риск пареза кишечника ребенка, потому важно нормализовать функционирование кишечника. После завершения операции проводят инфильтрацию корня брыжейки раствором новокаина, а также декомпрессию кишечника через аппендикостому, примененяют перидуральную анестезию. Чтобы выявить повышение температуры в постоперационном периоде, ребенку измеряют температуру каждые 3 — 4 ч

Чтобы выявить повышение температуры в постоперационном периоде, ребенку измеряют температуру каждые 3 — 4 ч.

Особенности клинической картины в зависимости от длительности заболевания

Клиническая картина инвагинации у детей меняется в зависимости от длительности заболевания. Поэтому мы посчитали целесообразным выделить изменения клинической картины в зависимости от сроков заболевания. Большинство детей поступили в сроки до 12 часов от начала заболевания (178 пациентов – 79,4%), но были и пациенты, которые поступили позже 48 часов – 8 детей (3,5%). На рисунке 7 представлена частота основных симптомов инвагинации при поступлении с длительностью заболевания (ДЗ) до 12 часов.

У 176 из 178 детей, которые поступили с длительностью заболевания до 12 часов, заболевание начиналось внезапно, среди полного здоровья с приступообразного беспокойства, продолжающегося от 5 до 20 минут. Начавшийся приступ боли в животе также резко прекращался и наступал «светлый» промежуток, который длился 10-30 мин. По окончании «светлого» промежутка вновь повторялись схваткообразные боли в животе, сопровождающиеся беспокойством. Рвота (как правило съеденной пищей), наблюдалась у 126 детей (71%), из них у 37,4% она была однократной. Симптом «малинового желе» отмечался только у 18 из 178 пациентов (10,1%).

В сроки от 12 до 24 часов от начала заболевания были госпитализированы 30 детей (13,9%). На рисунке 8 представлена частота клинических симптомов инвагинации с длительностью заболевания 12-24 часов.

Для детей, поступивших со сроками от начала заболевания12-24 часа было характерно сохранение приступообразного беспокойства в 100% случаев, рвота наблюдалась в 76%, при этом в 46,3% она была однократной. Однако увеличивалась частота симптома «малинового желе» до 77% (23 ребенка из 30). Температура тела у всех пациентов была нормальной.На рисунке видно, что болевой синдром, характерный для детей, поступивших с длительностью заболевания до 24 часов, начинает ослабевать и отмечался лишь в 37,5% наблюдений. Исчезает острота болевого синдрома. В 62,5% случаев однократное беспокойство детей сменялось вялостью, адинамией. Происходит заметное ухудшение общего состояния. У 62,5% детей состояние было расценено как тяжелое за счет симптомов интоксикации и дегидратации. Рвота наблюдалась у 100% пациентов, у 62,5% она имела многократный характер с примесью желчи. Сухость кожных покровов и слизистых оболочек вследствие многократной рвоты наблюдалась у 62,5% детей. Вздутие живота определялось у 4 из 8 детей (50%), однако симптомов перитонита не было ни у одного пациента. Симптом «малинового желе» при поступлении выявлен у всех 8 детей.

В сроки заболевания более 48 часов госпитализированы 8 детей (3,5%).

На рисунке 10 представлена частота симптомов инвагинации в сроки заболевания более 48 часов.

Необходимо отметить, что 5 из 8 детей в этой группе были старшего возраста – старше 7 лет. У них не было типичной, классической клинической картины инвагинации кишечника. Длительность заболевания у этих пациентов определить затруднительно, так как периодические боли в животе разной интенсивности их беспокоили длительное время, от 7 дней до 2 месяцев. Дети были оперированы с подозрением на острый аппендицит. Диагноз инвагинации у этих 5 детей установлен во время операции. Как видно на рисунке, ведущим остается болевой симптом – 100%. Рвота наблюдалась у всех больных (1-2-кратная). Симптом «малинового желе» отмечен у 3 из 8 пациентов (37,5%). Вздутие живота и симптомов перитонита не отмечались ни у одного пациента.

Таким образом, наиболее информативными клиническими симптомами инвагинации на ранних сроках являются характерное приступообразное беспокойство и рефлекторная рвота. Симптом «малинового желе» встречался у небольшого количества пациентов и возникал в основном при длительных сроках заболевания. При оценке клинического течения инвагинации необходимо помнить о динамике развития патологического процесса на разных сроках от начала заболевания.

По мере развития заболевания снижается частота симптомов, характерных для классической картины инвагинации и появляются признаки, указывающие на возможное развитие осложнений со стороны органов брюшной полости.

Основные формы инвагинации кишки

Инвагинация кишечника – разновидность такой закупорки, при которой один сегмент органа входит в просвет второго. Большая часть людей, которая имеет такую патологию, это дети до 12 месяцев. Часто инвагинация у детей возникает в момент введения в его рацион прикорма. В основном инвагинации подвержены мальчики. Статистика гласит, что на 1 тысячу детей приходится 4 с патологией.

У более старших пациентов подобное заболевание вызывается механическими факторами. К основным причинам непроходимости относят:

- Проживание в неблагоприятных условиях.

- Предрасположенность генетическая.

- Раннее введение прикорма.

- Инфекции кишечные, которые сопровождаются увеличением пейеровых бляшек.

- Грудной возраст ребёнка.

Выделяют вторичные и идиопатические формы инвагинации кишки в зависимости от причины появления заболевания. Факторы, которые вызывают идиопатическую форму, до сих пор остаются невыясненными. А вот вторичная форма возникает вследствие имеющихся патологий желудочно-кишечного тракта: гельминтозов, полипов, опухолей. По месту развития инвагинацию кишки подразделяют на толстокишечную и тонкокишечную. В отдельную категорию выделяют внедрение петель кишки в грыжевые мешки или свищевые ходы.

Выделяют вторичные и идиопатические формы инвагинации кишки в зависимости от причины появления заболевания. Факторы, которые вызывают идиопатическую форму, до сих пор остаются невыясненными. А вот вторичная форма возникает вследствие имеющихся патологий желудочно-кишечного тракта: гельминтозов, полипов, опухолей. По месту развития инвагинацию кишки подразделяют на толстокишечную и тонкокишечную. В отдельную категорию выделяют внедрение петель кишки в грыжевые мешки или свищевые ходы.

Изоперистальтическая инвагинация кишечника – заболевание, которое развивается по ходу перистальтических волн.

Антиперистальтическая — это та форма заболевания, когда внедрение отрезка кишечника происходит восходящим путём. Её подразделяют на множественную и единичную. Протекать заболевание может в хронической, рецидивирующей или острой форме. При острой форме нарушается моторика, что может вызвать некроз кишечных тканей. Рецидивирующая форма возникает вследствие незрелости функциональной пищеварительной системы. Обострения происходят спустя некоторый промежуток времени после консервативного лечения. Также специалисты выделяют раннее и позднее течение заболевания.

При хронической инвагинации у ребёнка наблюдается длительная слабовыраженная кишечная непроходимость.

Рассматривается отдельно абортивная форма заболевания, которая способна самопроизвольно расправляться. Протекает она с признаками острой непроходимости и компенсированными нарушениями кишечной функции. Её обнаруживают у больных, которые поступили в стационар после возникновения инвагинации кишки в первые часы.