Предоставь доказательства своих доходов или источников

Ниже перечислены несколько способов, которые помогут тебе предоставить доказательства своих доходов или источников:

- Покажи свою зарплатную ведомость или письмо о награде на работе. Если ты работаешь, это будет являться основным источником твоих доходов.

- Предоставь свои банковские выписки. Покажи маме свои операции и транзакции, чтобы она могла увидеть, что на счету появляются деньги.

- Покажи договор о вкладе, акции или другие инвестиционные документы. Если ты инвестируешь свои деньги, покажи маме документы, чтобы доказать свою финансовую ответственность.

Объясни маме, как именно ты получаешь свои доходы или откуда появляются деньги. Если у тебя есть дополнительные источники дохода, такие как фриланс или продажа предметов, объясни, как работает каждый источник.

Помни, что откровенность и ясность в объяснении ситуации помогут маме лучше понять, откуда у тебя деньги и почему ты можешь себе позволить различные вещи. Будь готов предоставить необходимые доказательства и ответь на все вопросы, чтобы установить доверие и понимание между вами.

Планируй заранее разговор с мамой

Разговаривать с мамой о деньгах может быть непросто, поэтому важно заранее подготовиться к этому разговору. Вот несколько советов, которые помогут тебе провести эту беседу грамотно и эффективно:

- Выбери подходящий момент. Выбери время, когда мама будет в хорошем настроении и открыта к разговору. Избегай разговоров о деньгах, если она устала или расстроена.

- Подумай о своих мотивах. Прежде чем начать разговор, проанализируй, почему тебе нужно рассказать маме о своих деньгах. Помни, что честность и открытость – важные качества в отношениях с родственниками.

- Подготовься к возможным вопросам. Представь, какие вопросы может задать мама. Подумай заранее о ответах, чтобы быть готовым к диалогу.

- Будь честным и объясни свою ситуацию. Расскажи маме, как и откуда у тебя появились деньги. Будь открытым и честным в своих ответах.

- Подготовься к возможной реакции. Помни, что у мамы может возникнуть шок, недоверие или беспокойство. Будь готов к этому и понимающе относись к ее эмоциям.

Неэффективные меры

Достаточно повысить голос или лишить ребенка прогулки, чтобы сломать доверие. Все действия родителей по разрешению ситуации, профилактике повторения психологи назвали бы «проработкой проблемы».

Ошибки проработки

В этом списке оказались родительские ошибки, которые при любом проблемном поведении неэффективны:

- выбивание признания методом допроса;

- угрозы;

- ярлыки «Ты – вор!», «Ты меня опозорил»;

- сравнение с «хорошими» детьми;

- постоянные напоминания о произошедшем;

- публичное обсуждение проблемы с посторонними людьми. Если стало известно о преступлении, сохраните его в секрете: репутация, отношение других людей к ребенку для вас важнее, чем наказание;

- риторика в стиле «Как же ты мог так поступить?..»;

- строгие ограничения в прогулках, общении, играх, карманных деньгах.

Огрехи воспитания

Если кражи стали реакцией на семейные проблемы, психологический дискомфорт, ищите брешь в системе воспитания:

- Правила должны действовать всегда. Нельзя порицать какое-то поведение сегодня, а завтра закрывать глаза на него.

- Двойные стандарты – разные требования к членам семьи. Что-либо разрешено отцу, но сын на это права не имеет. Часто это касается употребления матерных слов или курения. Отучить ребенка материться или курить в этом случае будет в разы сложнее. Ребенок вынужден постоянно проверять правила: если сегодня я маленький и мне нельзя этого делать, а завтра я стану старше и будет можно. Если папа каждый день ворует колбасу со склада и признается героем семьи, почему ребенку нельзя украсть пару тысяч рублей из квартиры одноклассника?

- Попустительство. Вседозволенность не способствует формированию у детей альтруизма. А когда желания и потребности исполняются «по волшебству», без приложения усилий – это создает иллюзию могущества и власти у ребенка.

- Полярная попустительству модель поведения – тоталитарный режим. Контроль на каждом шагу лишает ребенка самостоятельности мышления, способности выражать собственное мнение. Такие дети приобретают хитрость, начинают лгать, чтобы урвать хоть немного свободы. Взять чужое – значит проявить собственную волю, собственное желание. Кража становится способом компенсации ограничений.

Дети и деньги: тонкая грань

Перед вами стоит непростая задача. С одной стороны, вы должны донести до чада ценность денег, их смысл и роль в современном мире. С другой, надо умудриться при этом не сделать из малыша корыстное существо.

Грустно, когда ребенок считает заработки мамы и папы и завидует подруге Даше, которой родители недавно подарили планшет.

С одной стороны, малыш должен знать, что чего-то его родители не могут себе позволить. Например, купить ему десять конструкторов сразу: потому что копят на совместную поездку в Турцию.

С другой – он не должен желать иных родителей, которые могли бы финансово осилить и Турцию, и весь магазин игрушек разом.

«Не в деньгах счастье, но, тем не менее, они важны и играют существенную роль в нашей жизни» – вот примерная мысль, которую важно вложить в маленькую головку. Именно поэтому, кстати, психологи не советуют платить детям за хорошие оценки или помощь по дому

Успехи в школе не должны ассоциироваться заработком, это породит меркантильное отношение и к родителям, и к учебе

Именно поэтому, кстати, психологи не советуют платить детям за хорошие оценки или помощь по дому. Успехи в школе не должны ассоциироваться заработком, это породит меркантильное отношение и к родителям, и к учебе.

Человек учится не ради денег, а чтобы стать образованным и преуспеть в жизни. В случае домашних дел ситуация та же: помогая мыть посуду или убирать игрушки, дитя всего лишь выполняет нормальные семейные обязанности. Такова жизнь: деньги за такой труд получают только дворники и домработницы.

Есть разные крайности. Моя племянница, например, очень просвещенный в финансовом плане человек: умеет копить и откладывать и всегда четко знает, на что именно.

Даже сэкономить может: «В этот магазин мы не пойдем, там игрушки дороже, пойдем сюда, здесь я могу купить за эти же деньги больше».

Но иногда она поражает гостей откровенностью: «У меня лучшие в мире родители! Они подарили мне куклу, она стоит целых три тысячи рублей. А у Ани кукла хуже, всего за тысячу». Видно, что понятия «лучше» и «дороже» в ее голове давно и тесно связались.

Причины воровства

Мотивы для того, чтобы взять деньги, могут быть самые разные и неожиданные. И, как показывает практика, в каждом возрасте свои.

В дошкольном возрасте они такие:

Ребенок не знает, что брать без спроса чужие вещи/деньги нельзя. До трех лет ребенок еще не отделяет «свое» от «чужого», и поэтому все «его», он «на все имеет право». В данном случае нужно рассказывать, учить малыша отделять свои вещи от чужих, учить спрашивать, прежде чем брать что-либо у чужих взрослых и детей или даже у родных, ведь это личные предметы

При этом важно помнить и о правах малыша

Его игрушки, книжки и все, что покупалось для него ― это его личные вещи, личное пространство

И нарушать его ― значит позволять малышу брать без спроса чужие вещи. Так, осознав «МОЕ», чадо бежит с криками к вам, если вы имели неосторожность сесть на его стул, если вам интересна его игрушка. И тут «чудо-родители» вдруг еще и обзываются: «Ты что, жадина?»

Как вы думаете: каково малышу в этот момент? Ему нельзя мамин крем брать, папины удочки, а родителям все можно? Несправедливо! Будьте примером воспитанности: спросите разрешения у малыша, прежде чем воспользоваться его личной вещью (а игрушки, стол, карандаши ― это его, и неважно, за сколько вы их купили).

Вторая возможная причина того, что ребенок взял без спроса деньги ― сильное желание иметь то, чего у него нет, а у Кати, Маши, Паши в саду есть. Опять нужно объяснять ребенку, что не обязательно иметь то, что есть у других. Можно купить, но это слабое решение, оно не сформирует в ребенке самоуважение и самодостаточность. Предложите замену, но не идентичную (игрушку на игрушку), а другого характера. Например, поход в цирк, поездку на теплоходе всей семьей. Купить игрушку проще всего. А вот найти время для своего чада сложнее. Если же ребенок настаивает, купите, показав при этом свое отношение к выбору ребенка.

Просто желание иметь, когда малыш чувствует обделенность во внимании, несправедливое отношение. Вот пример: мальчик 2,5 года. Родители всей семьей (папа, мама, две сестры) улетели на неделю отдыхать, а он остался с бабушкой, так как родители переживали, как он выдержит перелет, адаптацию к новым климатическим условиям. Малыш собрал все игрушки в группе в пакет и спрятал в свой шкафчик. Для ребенка что деньги, что игрушки или любая другая вещь в данной ситуации — все несет один смысл: владеть. Уже в четыре года он прятал конфеты, забранные у детей из шкафчиков

В данном случае помогла беседа с ним и последующее родительское внимание, которое он стал получать после беседы родителей с психологом.

Четвертая возможная причина ― желание иметь некую силу, которую дают деньги. Если в семье деньгам уделяют слишком много внимания, чуть ли не поклоняются им, то шкала ценностей ребенка сдвигается в сторону материальных благ, а чаще даже в сторону денег ради денег

Это не совсем здоровый подход к воспитанию ребенка, так как в случае, если вам нужна будет помощь или просто ласковое слово вашего ребенка, он потребует от вас деньги за это.

Протест против большого количества запретов. Деньги дают некое чувство свободы.

Для детей младшего школьного возраста причинами могут быть:

- Все то же желание иметь то, что есть у других.

- Протест против большого количества запретов.

- Желание иметь некую силу, которую, по его мнению «дают деньги». Повторимся: так бывает при неправильном воспитании.

Плюс еще добавляются такие мотивы:

Желание сделать подарок близкому человеку. А о том, что деньги взяты без спроса, ребенок ― младший школьник в момент приподнятого настроения от своей задумки вообще не размышляет. А потом разочарование: «Хотел как лучше, а еще и получил нагоняй».

Желание отомстить. Нередко младшие школьники устраивают своим обидчикам какие-то неприятности

Как вариант ― забрать нужную, важную вещь (неважно, единственную ручку для письма или деньги на обед).

Желание выделиться на фоне других детей: «Вот у меня есть деньги, я крут, могу покупать что хочу».

Или же наоборот, желание не отставать от других: «У многих детей всегда есть деньги на карманные расходы, почему я должен страдать от того, что мама с папой не считают нужным мне их давать (или мало зарабатывают)?».

Для детей-подростков два последних мотива являются основными.

Говорите с ребенком

Нет лучшего средства коррекции и профилактики, чем правильно построенная беседа и тщательно выдержанный тон диалога:

- Принцип ясности. В 3–5 лет нужно ввести точные определения: когда поступок считается воровством, когда это нарушение чужого личного пространства, а когда – допустимое поведение.

- В 5–7 лет наступает время, когда дворовые игры, спортивные секции и посещение творческих кружков позволяют ребенку наладить отношения со сверстниками и обрести первых настоящих друзей. Дошкольник должен понимать, что из-за воровства и несдержанности можно этих друзей потерять. Фраза при этом строится именно в сослагательном наклонении: «Если человек ворует деньги или вещи у друзей, он может потерять дружбу». В такой форме вы предлагаете ребенку альтернативу, иллюзию выбора.

- Принцип личной ответственности можно применять, начиная с первого класса школы. Убежденность ребенка в неотвратимости наказания – обязательное условие. Установите заранее алгоритм действий для воришки. Например, в случае обнаружения кражи он должен вернуть украденное, извиниться и добровольно отдать что-то ценное (пожертвовать свои накопления в фонд семьи, на несколько дней расстаться с гаджетом, лишиться просмотра телепередач или выполнить определенную работу сверх обычной). Только не наказывайте дополнительными уроками, а то ненароком интерес к учебе может упасть!

- Разумное планирование покупок, в котором может принимать участие младший школьник или подросток, позволит избежать ситуаций, когда украденными оказываются предметы первой необходимости: канцелярские принадлежности, материалы для творчества, еда, одежда.

- Создавайте ситуацию успеха – ребенок может поступить только правильно и никак иначе и быть за это вознагражден. Убирайте из поля зрения кошельки и ценные вещи, пока не будете уверены в том, что воля ребенка стала сильнее и устойчивее.

- Презумпция невиновности. Тут как никогда актуален принцип: «не пойман – не вор». Не обвиняйте ребенка в том, что не было доказано, даже если «никто больше не мог так поступить».

Снова и снова выясняйте причины детских поступков. Именно в глубоких мотивах кроется и выражается истинный характер маленького человека. Лучше, если он с детства научится доверять старшим и откровенно говорить с ними о своих жизненных затруднениях

Любовь и внимание к проблемам и потребностям юного члена семьи – лучшее средство коррекции поведения у трудных детей

Понравился наш контент? Подпишитесь на канал в .

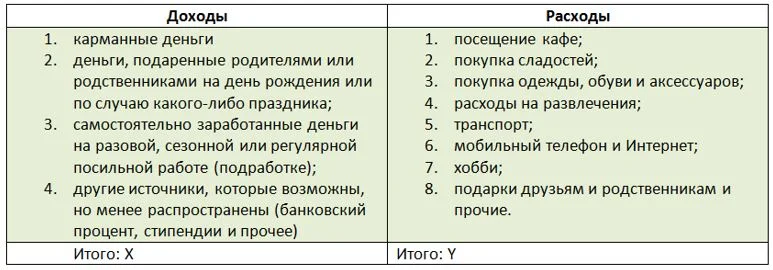

Как лучше распределять семейный бюджет?

Бюджет — это план расходов и доходов за определенный промежуток времени. К доходам семьи относятся:

- Зарплата;

- Пенсии и пособия;

- Доходы от использования собственности, например сдача в аренду квартиры;

- Банковские вклады;

- Дивиденды.

Доходы бывают номинальные — деньги, которые семья заработала за определенное время, и реальные — количество товаров и услуг, что семья может приобрести на заработанные деньги. Реальные доходы учитывают темпы роста цен.

Все расходы семьи можно разделить на 4 группы:

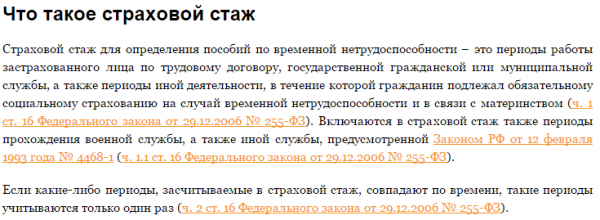

Задание №1. Алексей хочет за 3 года накопить деньги на машину, которая стоит 1 млн. 200 тыс. рублей. Алексей ежемесячно зарабатывает 80 000 рублей, а также имеет первоначальные накопления в размере 100 000 рублей. Определи, какую сумму Алексей сможет откладывать ежемесячно и получится ли у него накопить на свою мечту.

Ответ в конце урока.

У каждой семьи свои потребности и интересы, поэтому не существует однозначного ответа на вопрос: «Какой семейный бюджет лучше?». Экономисты предлагают разные способы планирования расходов, рассмотрим некоторые из них:

Способ 50—30—20

Нужно сложить все семейные доходы: зарплату родителей, доходы от использования собственности, проценты по депозитам (если такие имеются) и поделить на 3 части.

- 50 % средств уйдет на оплату коммунальных услуг, покупку одежды и продуктов, проезд в общественном транспорте и другие насущные нужды.

- 30% от общих доходов семья может пустить на развлечения и незапланированные траты.

- Оставшиеся 20 % необходимо положить на счет в банке или инвестировать.

Способ 80—20

Это правило называется еще «Принцип Парето» в честь итальянского социолога и экономиста Вильфредо Парето.

Суть принципа: если приложить 20 % усилий, то человек может достичь 80 % результата, а если применить 80 % усилий, то человек получит только 20 % результата.

Например, после прочтения 2-3 книг информация усвоиться лучше и принесет больше пользы, чем после 10.

В экономике семьи этот принцип применяется так:

- 80 % средств, составляющих семейный бюджет, можно потратить на покупку всего необходимого.

- 20 % отложить в резервный фонд.

Способ 60—10—10—10—10

Все доходы семейного бюджета нужно поделить на 5 частей:

- 60 % денег семья тратит на обязательные расходы;

- На развлечения и совместный досуг семья расходует 10 % от ежемесячного дохода;

- Еще 10 % нужно отложить для формирования накоплений.

- 10 % уходят на выплаты по кредитам и на долгосрочные покупки.

- На нерегулярные траты уйдет еще 10 %. Это мелкие покупки бытовых принадлежностей, канцелярии и непредвиденные расходы.

Метод 4 конвертов

Некоторым семьям проще планировать расходы по неделям. Для этого нужно разделить доход семьи на 4 конверта — в каждый положить то количество денег, которое домохозяйство планирует потратить за неделю. На конверте нужно подписать, на что потратятся деньги. 3 конверта запечатываются, а 4 семья пользуется на текущей неделе. Если через 7 дней в первом конверте остаются деньги, их можно добавить к бюджету второй недели. Деньги, которые удалось сэкономить в конце месяца, откладываются в резерв.

Метод 6 кувшинов

Этот способ помогает семье распределять деньги на насущные потребности и накапливать сбережения. Для этого доход разделяется на 6 воображаемых кувшинов:

- В первый кувшин складываем 55 % заработанных семьей денег. Эти средства пойдут на обязательные расходы: оплату ЖКХ, приобретение продуктов, оплату кредитов.

- Во втором кувшине окажется 10 % от дохода. Это деньги на досуг и отдых: походы в ресторан, кино или парк аттракционов.

- 10 % в третьем кувшине — это средства, которые семья должна потратить на инвестиции с целью получения пассивного дохода. Без этих вложений семья не станет финансово независимой.

- 10 % из четвертого кувшина можно потратить на самообразование. Ведь без него не узнать, какие вложения безопасны и доходны. Сюда входят покупка книг, обучение на курсах и посещение мастер-классов.

- Пятый кувшин нужен в качестве резервного фонда на крайний случай, либо для накопления денег на крупную покупку, например приобретение машины. Поместим в него еще 10 % от дохода.

- И в шестом кувшине окажется всего 5 %. Это те деньги, что уйдут на подарки близким или взносы в благотворительные организации.

Какой бюджет подходит вашей семье можно определить, только попробовав на практике.

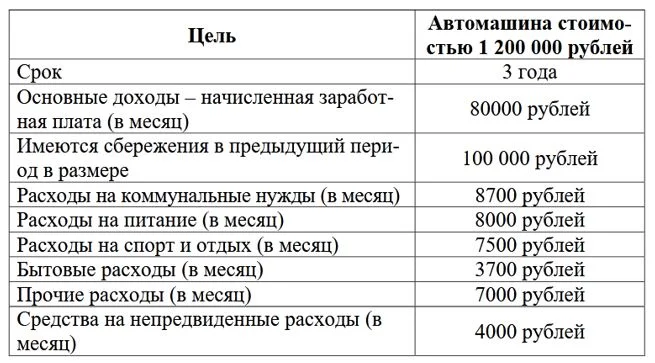

Кроме общего семейного бюджета у подростка может быть — индивидуальный бюджет.

Задание №2: Посчитай свой индивидуальный бюджет. Выбери из таблицы возможные расходы и доходы, укажи стоимость. Вычти из доходов расходы, чтобы узнать сальдо — разницу между тем, что удалось заработать и тем, сколько пришлось потратить. Сальдо считается по формуле:

Х — Y

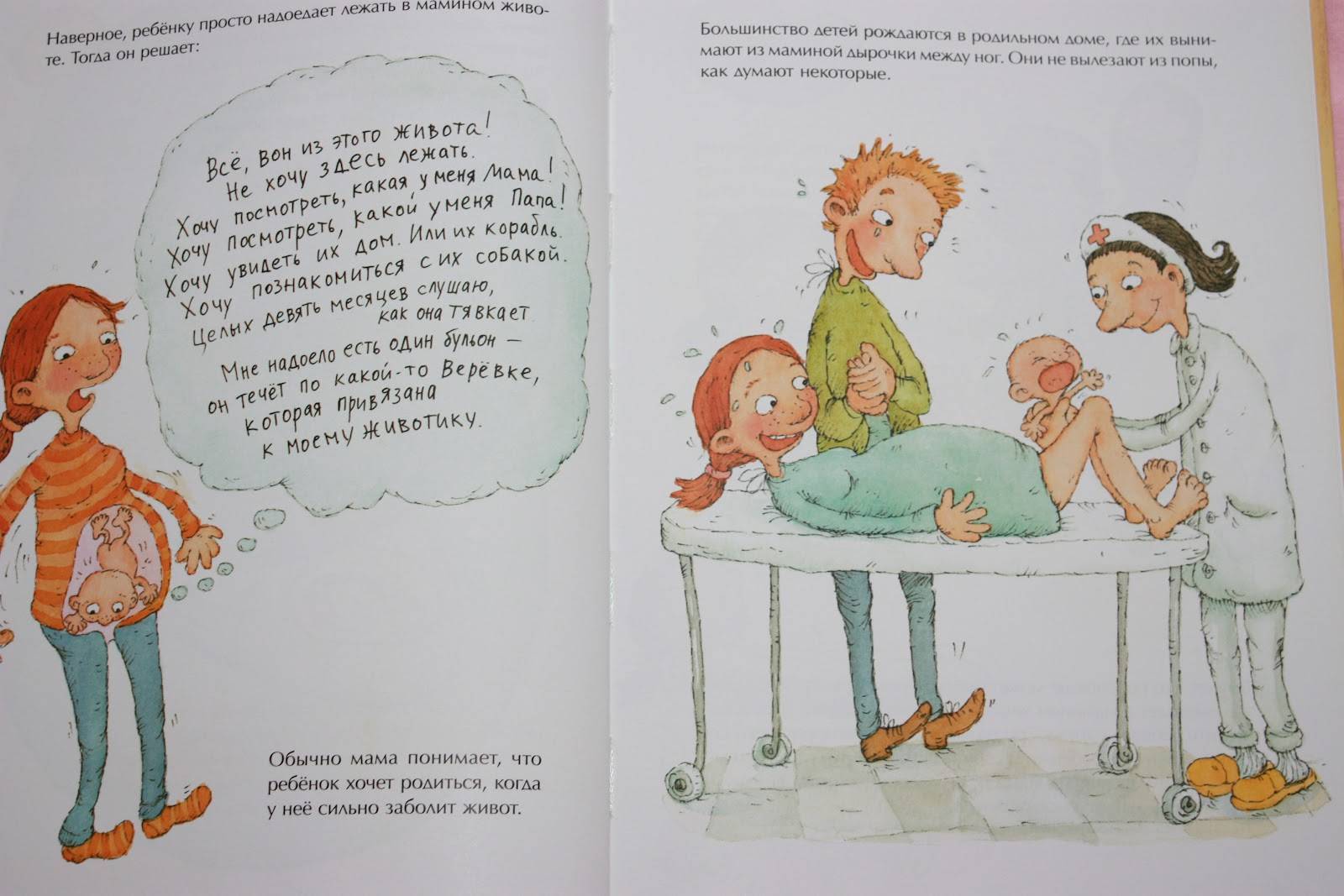

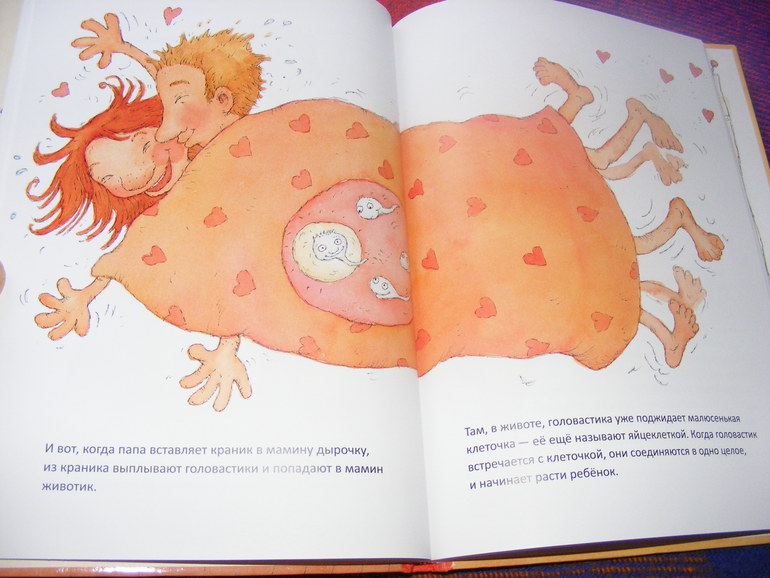

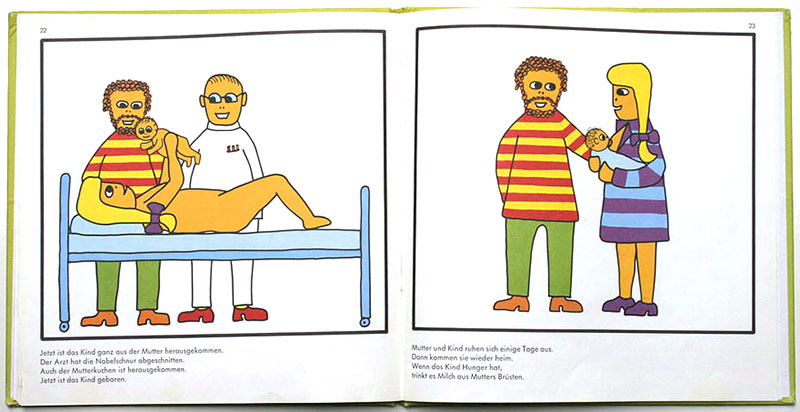

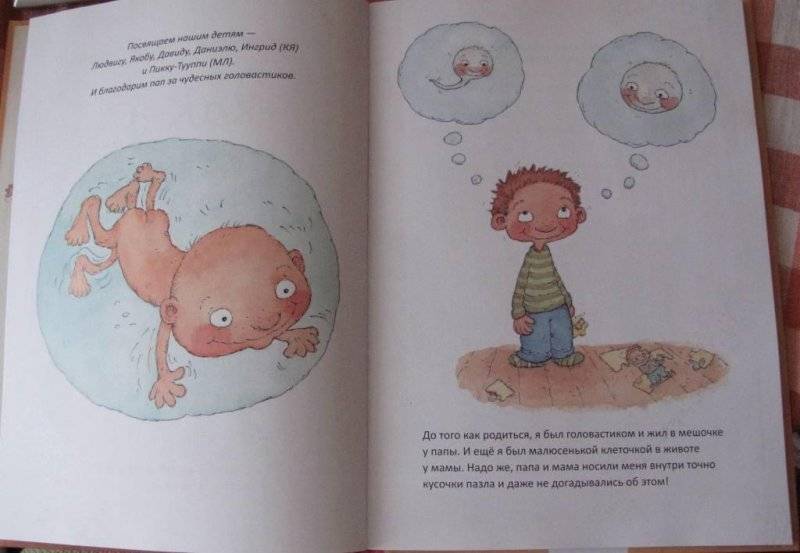

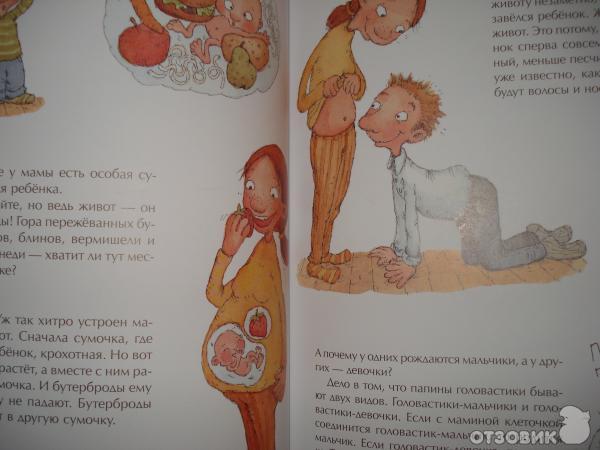

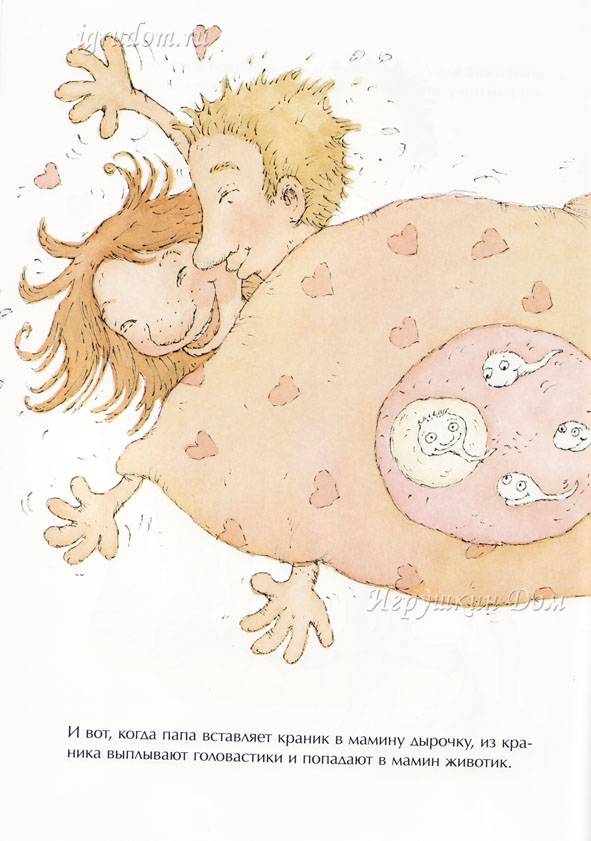

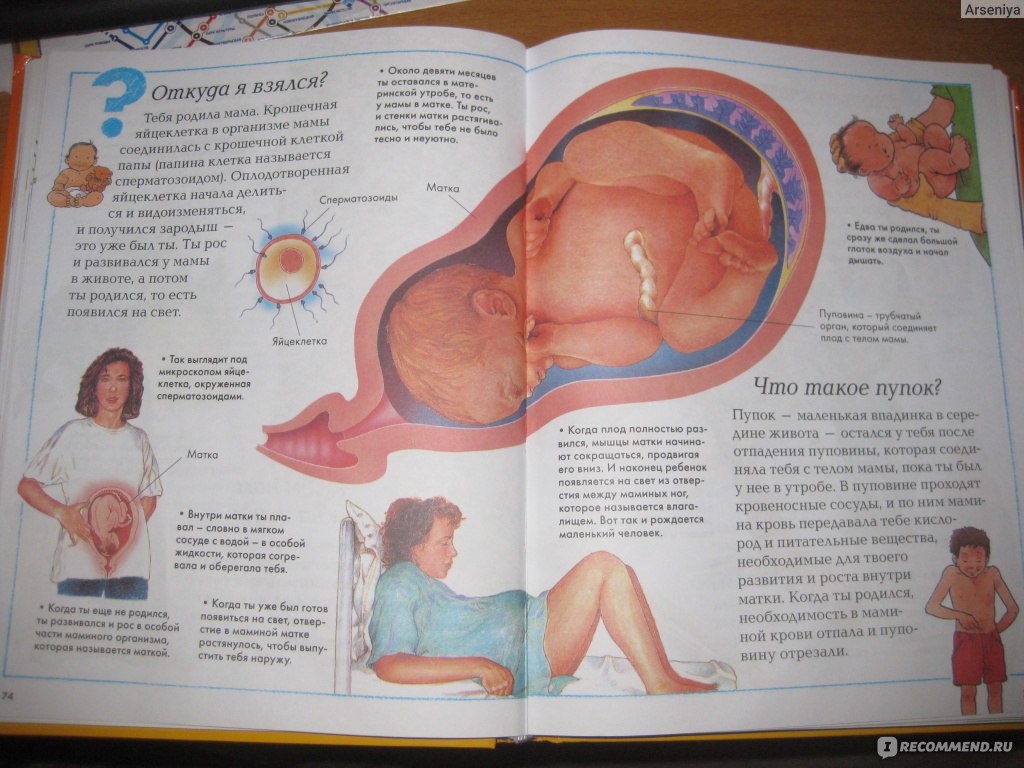

А как еще бывает

В действительности разговор по душам с ребенком — лучший выход и в вопросах «про ЭТО», и в любых других. А вот что бывает, если не отвечать на вопросы малыша или делать в семье тему деторождения запретной.

Со мной в детстве не говорили про появление детей. Никак. Да и вопросов у меня отчего-то не возникало. А однажды, когда мне было 6 лет, во дворе старшие девочки рассказали, что для появления ребенка на свет маме разрезают живот. На одной из девочек была куртка на молнии, и она резко расстегнула ее, чтобы показать, каким движением разрежут живот. Я пришла в ужас. Наверное, месяц мне это снилось, и все это время я думала: «Уж лучше бы родиться мальчиком и пойти служить в армию, чем такое вот». Об этой истории мама узнала только тогда, когда мне было около 20. К этому времени моя картина мира, к счастью, уже поменялась.

Дочке моих знакомых в преддверии появления младшего родители рассказали всё. То есть совсем все. Она девочка бойкая, информацию восприняла смело и с воодушевлением принялась рассказывать всем, кто попадался, что мама поедет в роддом и что там будет с ней происходить. С анатомическими подробностями. В садике устраивались сценки с участием других детей на тему: «Давайте Таня будет рожать».

Вот две крайности: полное отсутствие разговоров и слишком подробное объяснение. Истина, как обычно, по середине, но решение остается за родителями.

Главное помнить, что ваше искреннее участие, готовность открыто разговаривать на любые темы уже сейчас формирует у малыша привычку быть откровенным с вами. Оценить плюсы этой привычки вы сможете уже скоро, в период подростковых и юношеских переживаний вашего ребенка. Когда твой родитель — твой друг, это бесценно.

Эксперты:

Анфиса Белова

Подпишитесь на нас в фейсбуке:

Что делать

Краеугольный камень – возраст нарушителя. Разница в методах для малыша, дошколенка и подростка – очевидна. При этом и порицания, и наказания, и шутки, и воспитательные беседы уместны

Важно выбирать правильный тон и обстановку для диалога

Рекомендуем вам послушать мнение детского практикующего психолога Ирины Владик:

Дети до 3 лет: твое, мое, чужое

С малышами большинство проблем формирования характера и поведения решается через сказки и игры. Родителям требуется лично проводить время с крохой: нельзя использовать аудиокниги или радиоспектакли. Сказку нужно читать с выражением, давать комментарии, задавать ребенку вопросы и просить его сделать выводы.

Порядок действий примерно такой:

- Обнаружив пропажу, удивитесь и посочувствуйте «жертве преступления». Это важный элемент для формирования эмпатии, эмоционального интеллекта и способности выражать эмоции.

- Спросите ребенка, не знает ли он чего об этой истории.

- Получив честный ответ, посочувствуйте своему воришке и скажите что-то вроде: «Наверное, ты и сам не очень доволен тем, что взял чужое, это ведь нехорошо, и ты знаешь это правило». Если ответ был с хитрецой, продолжите беседу фразой: «А ты знаешь, мне неловко, но вон с того дерева белочка видела, как ты положил чужую игрушку в свой рюкзачок и унес с площадки». Удивленный малыш наверняка расскажет все честно.

- Завершите ситуацию возвратом украденной вещи и извинением. И больше не вспоминайте об этом, особенно не рассказывайте чужим в присутствии ребенка о его проступке.

Дошкольники 3–6 лет: закон превыше желаний

Природный эгоизм, присущий растущим малышам до 5 лет, заставляет их брать чужое «потому, что оно мне нравится». Волевые процессы – одно из актуальных психических новообразований в этот период. С ребенком можно и нужно говорить о правилах, учить подчиняться им. Лучший способ поглубже вложить информацию о запретах и моральных нормах – поручить дошкольнику передать знания менее просвещенным сверстникам или детям помладше.

Дошколята любят играть в учителей и воспитателей. Взрослым остается только направить игру в нужное русло: попросите виновника рассказать друзьям о волшебных словах и правилах пользования чужими вещами.

Младшие школьники: правила общежития

Объятые множеством страхов и подчиненные массе школьных и домашних правил, ученики начальных классов начинают волноваться о своей репутации: что подумают одноклассники, что скажут, какую неприятную кличку придумают, если кто-то случайно увидит, как ребенок берет чужое без разрешения.

Большую роль играет классный руководитель. Его авторитет порой значительно превосходит авторитет родителей. Через учителя на ребенка можно эффективно воздействовать. Еще один помощник – психолог начальной школы.

Подростки: уголовная ответственность и положение в группе

Подростковый возраст характеризуется стремлением подчиняться и соответствовать требованиям группы, в которой преимущественно общается ребенок. Именно поэтому подростковые группы строятся по принципу закрытого клуба с суровыми требованиями и так яростно конфликтуют между собой. Но законодательство предусматривает довольно суровые последствия для непослушных детей и их родителей.

Если подростковое воровство не спровоцировано демонстративностью или противоправными действиями против ребенка, то наилучшим мотивом станет авторитет в группе сверстников.

Нужно постараться поместить подростка в такую социальную общность, в которой не приветствуется вороватость и хитрость. Такой группой может стать спортивная секция, детское научное сообщество, танцевальная студия, творческий коллектив.

Виноват или горд?

Чувство вины – нормальный итог вскрывшейся кражи. Если же ребенок горд своим поступком, то он либо слишком мал, либо глубоко педагогически запущен, либо социально и психологически нездоров или ощущает себя приемным. В первом случае решите ситуацию миром и забудьте о ней навсегда. В двух других – обратитесь к специалисту.

Как сформировать у ребенка правильное отношение к деньгам? ↑

Первое, что нужно объяснить ребенку, – откуда берутся деньги. Напомните, что мама или папа, бабушка и дедушка, – кто в семье работает, – ежедневно уходят на работу на целый день. Зачем? Чтобы заработать денег. И зарабатывают они столько-то и столько-то.

А еще очень важно объяснить ценность денег. Объясните, что все, что все игрушки, даются не просто так

Что они не сыплются с неба

Для ребенка очень сложно понять ценность этой самой бумажки. И родители должны помочь ему объяснить это. Например, подарите ребенку копилку, и отдавайте ему мелочь и объясните, что на нее можно купить что-то. Дайте задание собрать мелочь по всему дому, если она может валяться в разных его частях. Это мотивирует ребенка к порядку, помощи по дому, и заодно ребенок осознает, что несмотря на то, что монет-то много, в итоге он купит на них не так уж и много

Что они не сыплются с неба. Для ребенка очень сложно понять ценность этой самой бумажки. И родители должны помочь ему объяснить это. Например, подарите ребенку копилку, и отдавайте ему мелочь и объясните, что на нее можно купить что-то. Дайте задание собрать мелочь по всему дому, если она может валяться в разных его частях. Это мотивирует ребенка к порядку, помощи по дому, и заодно ребенок осознает, что несмотря на то, что монет-то много, в итоге он купит на них не так уж и много.

Можно вводить его в курс экономической жизни семьи: рассказать в общих чертах, как формируется бюджет, сколько стоят основные продукты, одежда, обувь, обучение, развлечения, спортивная секция. Какую часть от родительской зарплаты что отнимает. Слова могут быть малышу малопонятны, поэтому лучше объясните картинкой. Таким образом ребенок получит представление о том, как расходуются деньги внутри семьи.

Когда у ребенка появятся «собственные», – накопленные или карманные – деньги, которыми ребенок будет распоряжаться сам, у него появится возможность применить на практике данные родителями знания о планировании личного бюджета.

Отношения после развода

Психологи выделяют четыре типа пар, переживших развод.

- Товарищи. Родители расходятся друзьями и продолжают общаться, даже несмотря на то, что не живут под одной крышей. Все проблемы решают сообща и ребенок не чувствует себя обделенным заботой.

- Союзники. Вынужденно поддерживают общение, боясь обидеть сына/дочь. По отношению друг к другу настроены негативно. Отдельно живущий родитель общается с ребенком с высочайшего позволения другого.

- Враги. Раньше они казались образцовой парой, но развод стал камнем преткновения. Конфликты, ссоры, судебные тяжбы. Порой доходит до того, что один при виде другого переходит на другую сторону улицы. Общаются экс-супруги мало и только по весомым поводам.

- Одиночки. Штамп в паспорте их больше не связывает и контакт прерывается окончательно. Ребенок прекрасно понимает, что ему нет места в жизни одного из родителей. Никакие сказки про «папу-летчика в командировке» не помогут преодолеть чувство собственного бессилия и одиночества.

Почему родители избегают ответов?

- родители сами в свое время получали такие ответы и не знают как отвечать иначе;

- многие родители (ошибочно) полагают, что разговоры о деньгах нужно начинать вести с определенного возраста, а не до этого;

- родители не обсуждают финансовые темы между собой и, соответственно, не готовы обсуждать их и с детьми;

- тема денег для родителей является очень болезненной, причиняющей много боли, расстройств, вызывающей тревогу и т.д. и они не хотят посвящать детей в свои проблемы;

- родители считают деньги причиной всех бед и “злом” и хотят “защитить” своих детей от этого “зла”;

- родители боятся говорить вслух о финансах, т.к. их финансы находятся в ужасающем состоянии

В тему: Всем известные установки и фразы-паразиты, программирующие нас и наших детей на бедность

Правила составления семейного бюджета

Планировать семейный бюджет нужно правильно:

- Для начала стоит определить финансовую цель, которую семья хочет достичь. Это может быть оплата образования, покупка квартиры или совместный отпуск.

- Далее необходимо выбрать удобный метод накопления и схему учета доходов и расходов.

- На третьем этапе необходимо проанализировать текущие расходы за месяц и скорректировать их.

- На последнем этапе нужно спланировать расходы на месяц, несколько месяцев и на полгода вперед.

На чем можно сэкономить?

Тратить меньше денег помогают следующие советы:

- Отказаться от питания в кафе и ресторанах.

- За покупками лучше ходить со списком необходимых продуктов, чтобы не купить лишнего.

- Оплачивать покупки картой с кэшбеком.

- Установить дома энергосберегающие лампочки.

- Приобретать товары по акциям.