Диагностика

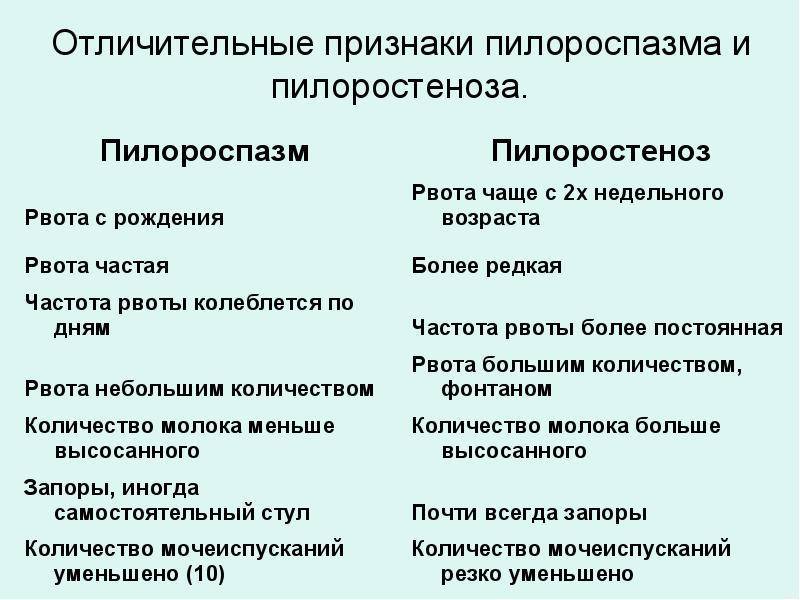

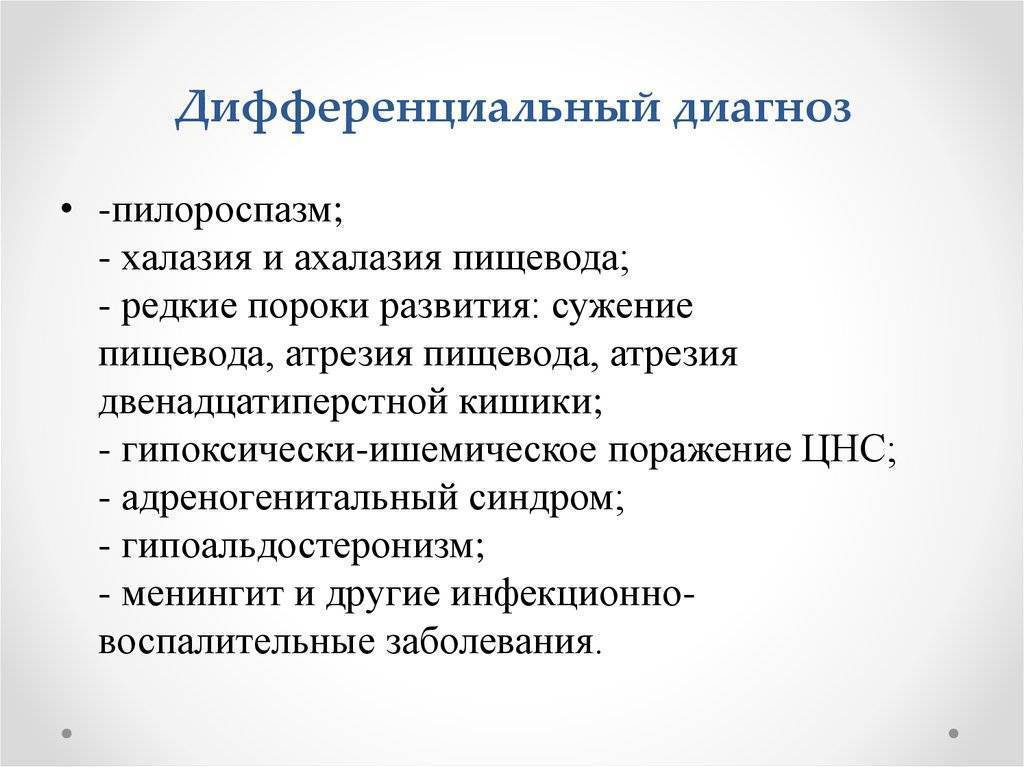

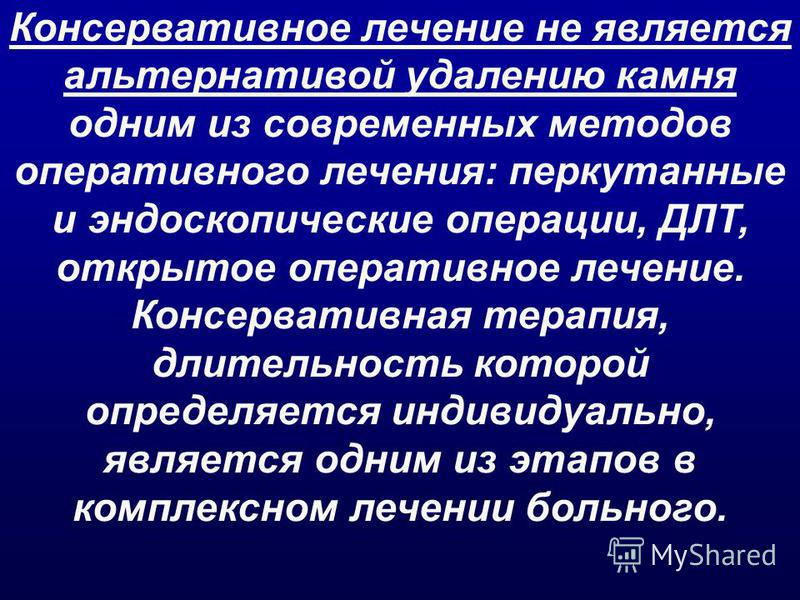

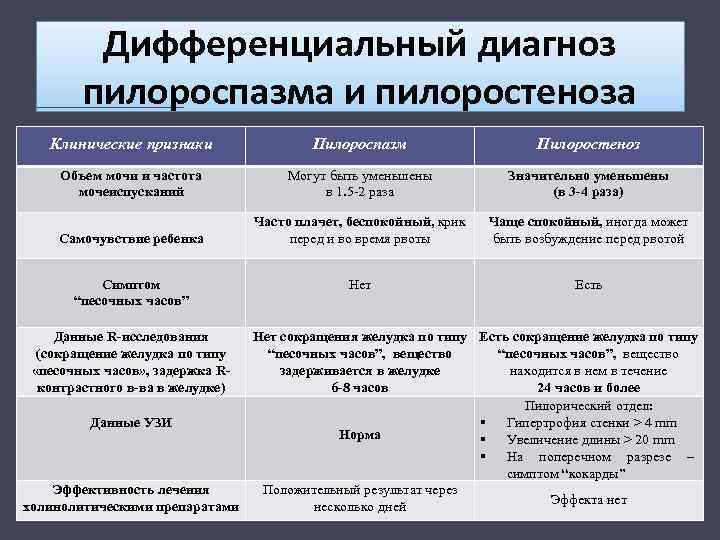

Главная задача диагностики – отграничить стеноз от спазма, поскольку лечение этих заболеваний разное.

Пилороспазм – это состояние, обусловленное неравномерным созреванием пищеварительной и нервной системы ребенка. Это нарушение иннервации желудка, относится к функциональным расстройствам и по мере роста проходит.

Уже при беседе с родителями видны границы, отличающие одно состояние от другого:

| Стеноз | Спазм |

|

|

Основные признаки пилоростеноза обнаруживаются при осмотре:

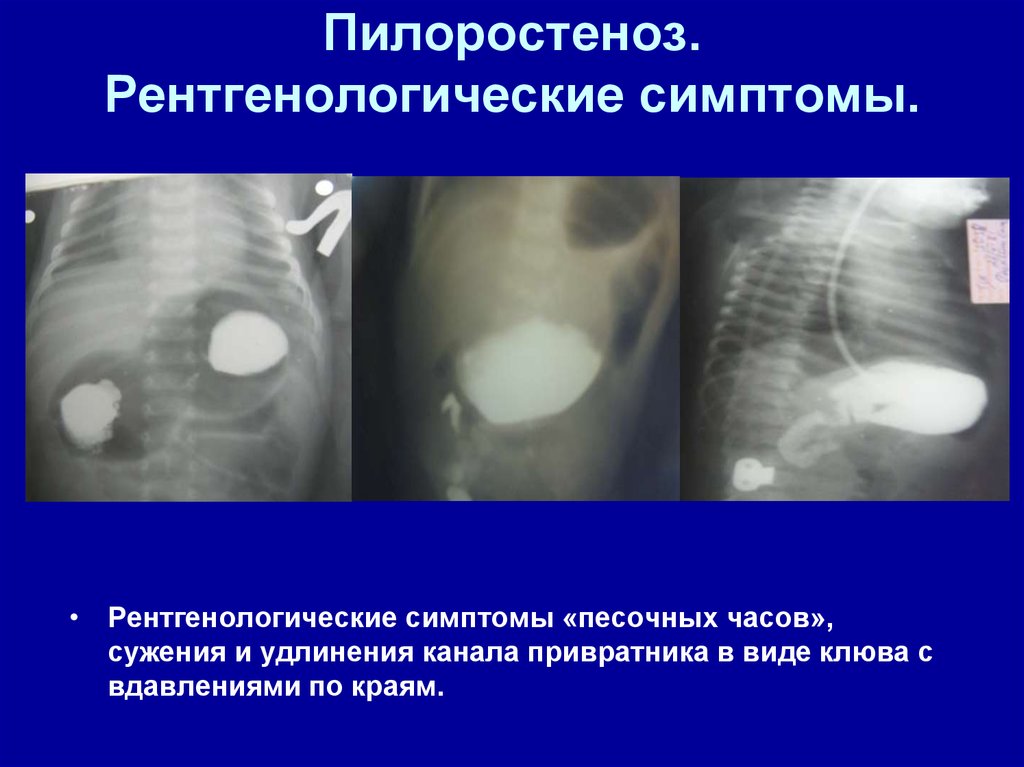

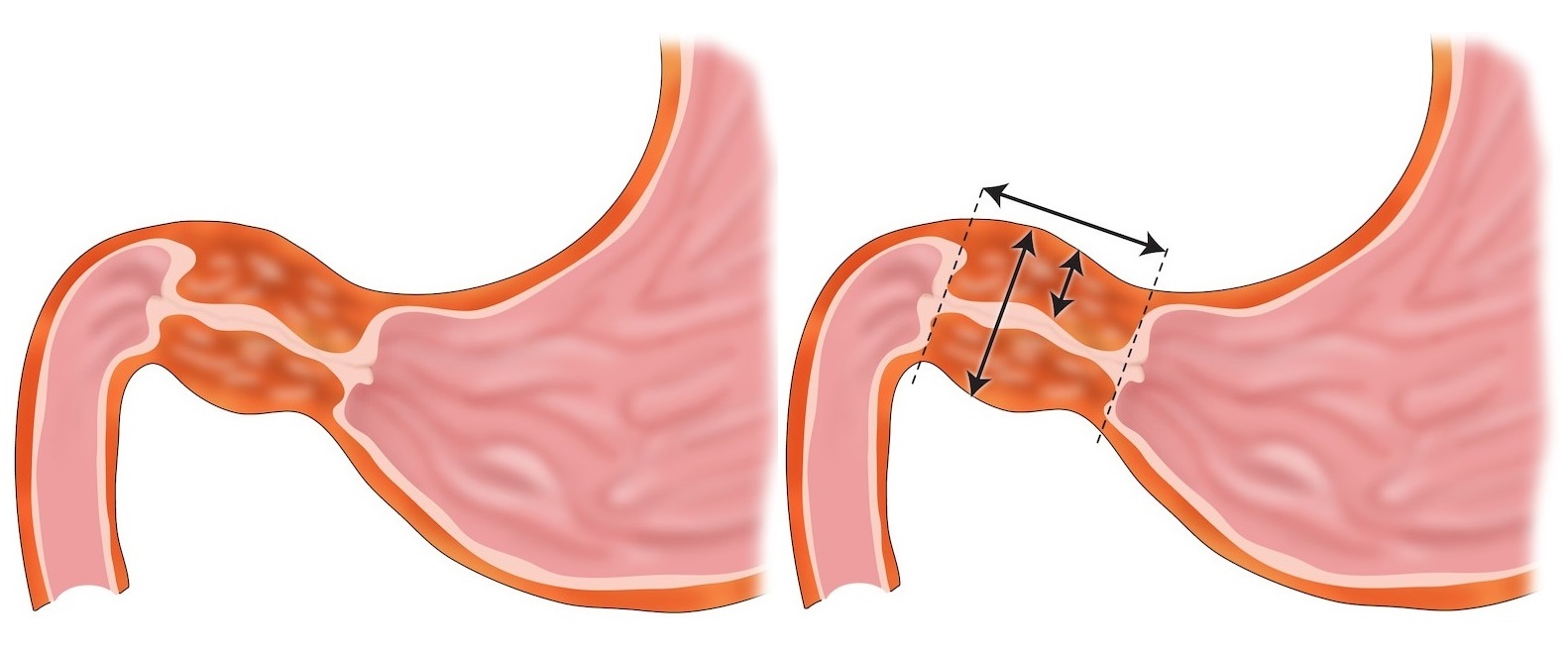

- желудок в форме песочных часов (с западением над проекцией желудка);

- грубые перистальтические волны размером с куриное яйцо, которые начинаются в левом подреберье и продвигаются по ходу кишечника;

- над проекцией привратника (справа от пупка) прощупывается сильная припухлость.

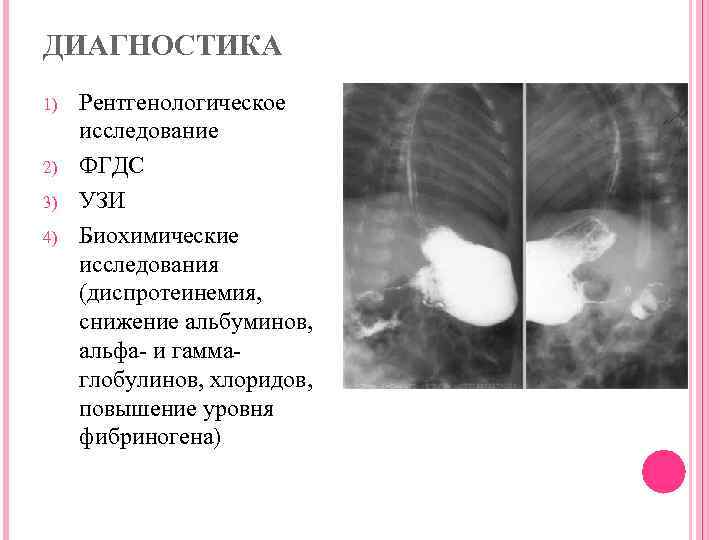

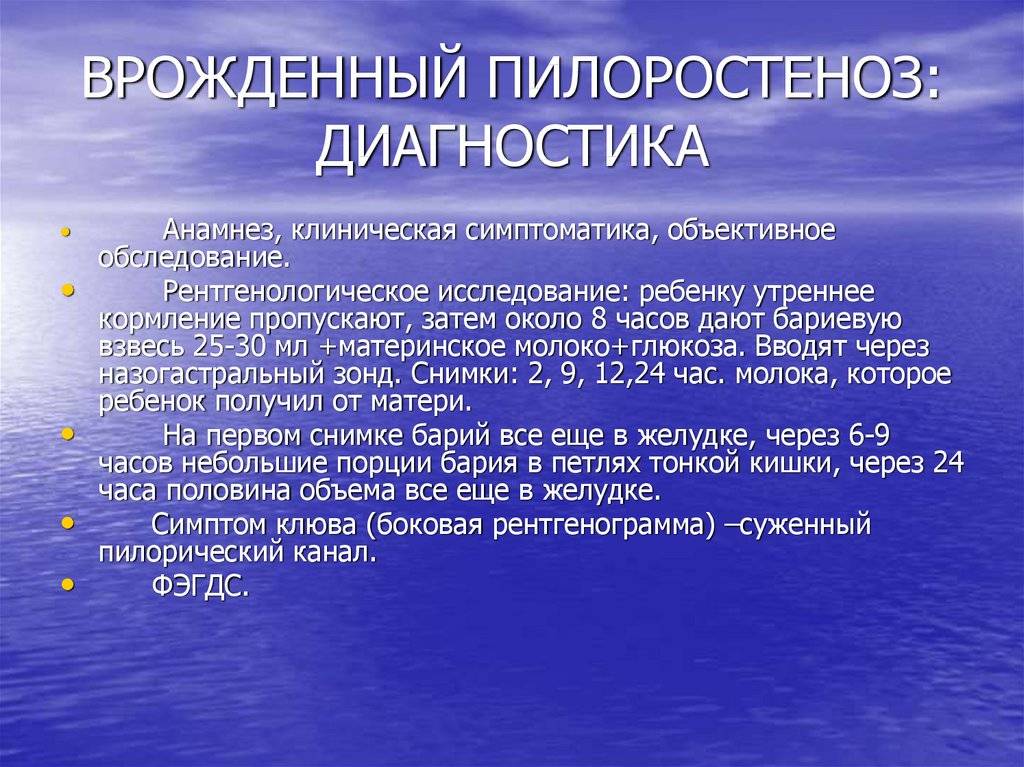

При подозрении на стеноз назначаются исследования:

- общий анализ крови – повышен гемоглобин из-за сгущения крови, замедление СОЭ, снижение количества основных электролитов (натрия и хлоридов);

- УЗИ органов брюшной полости;

- рентген с контрастом – видна структура и сужения.

При пилороспазме форма желудка не изменяется, нет видимых перистальтических волн и припухлостей. Данные лабораторных и инструментальных методов исследования могут отличаться от нормы, но незначительно.

Этиология

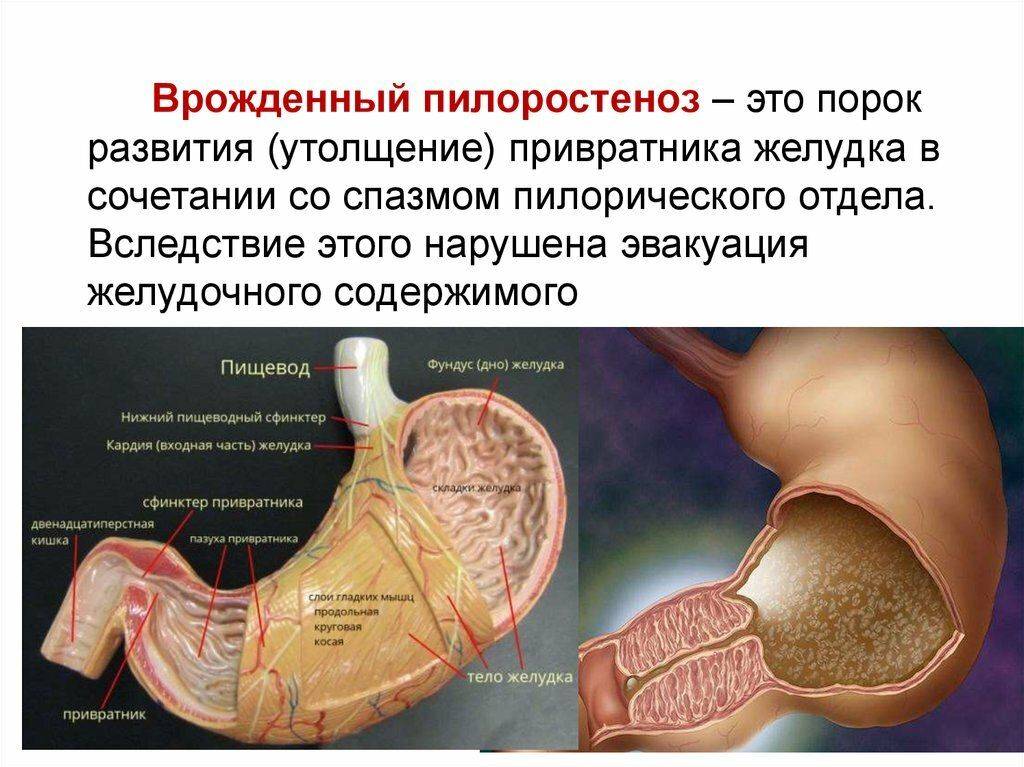

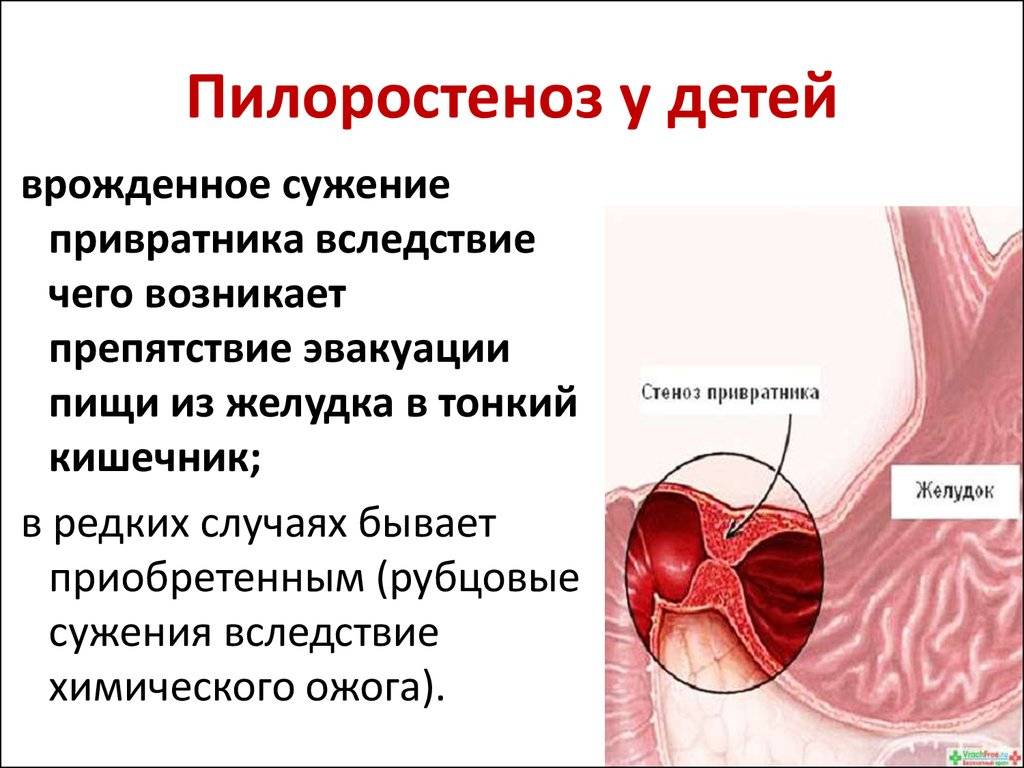

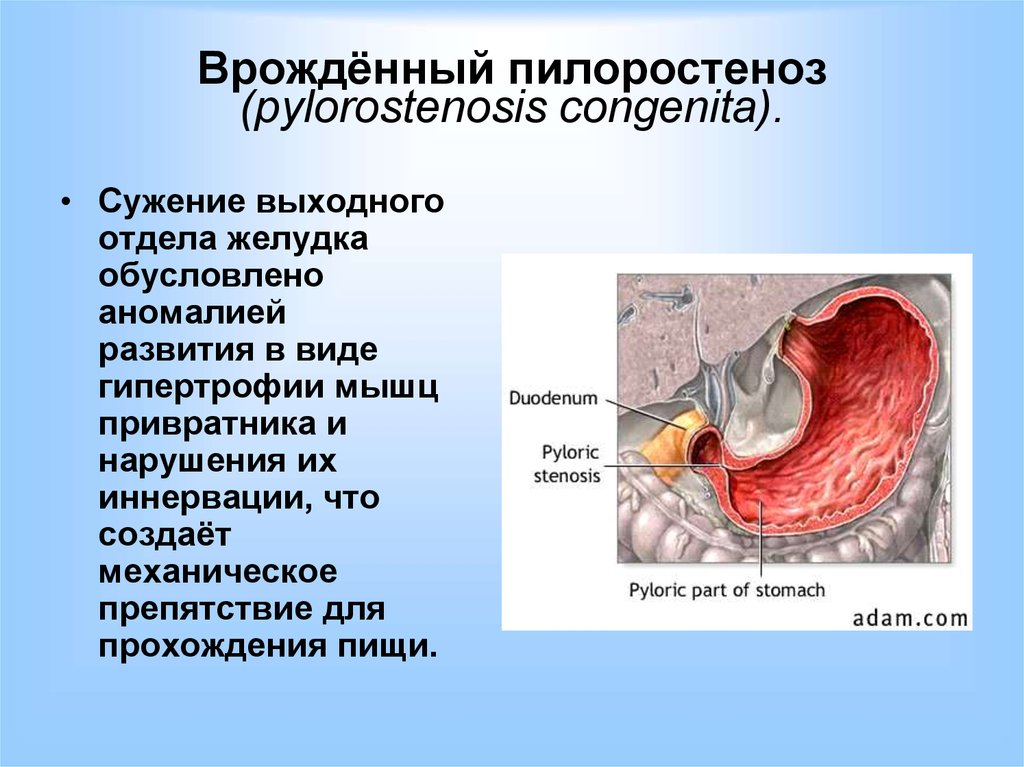

Пилорический отдел желудка, или привратник, представляет собой дистальную часть этого органа, которая примыкает к ДПК и включает в себя антрум (конечная часть пилорического отдела) и канал привратника. Такая часть желудка выполняет роль резервуара, в котором скапливается частично непереваренная пища, откуда происходит транспортировка содержимого в 12-перстную кишку. При врождённом пилоростенозе значительно затрудняется процесс прохождения пищи через отдел привратника, что становится причиной её скопления в желудке и проявления клинической картины подобного заболевания.

Такое расстройство является довольно распространённым в педиатрии, поскольку встречается примерно один раз на триста новорождённых. Тем не менее основные причины его формирования не до конца изучены. Однако установлено несколько предрасполагающих факторов появления недуга у грудных детей. К ним можно отнести:

- отягощённую наследственность. Клиницистами отмечено, что наличие подобной патологии у одного из родителей увеличивает шансы его формирования у ребёнка в сто раз;

- применение антибиотиков в первые две недели жизни малыша;

- неблагоприятное протекание беременности, которое может осложняться тяжёлым токсикозом или такими опасными состояниями, как эклампсия или преэклампсия;

- перенесённые на раннем сроке вынашивания ребёнка болезни инфекционного или вирусного характера;

- наличие эндокринных расстройств у матери;

- беспорядочный приём лекарственных препаратов во время вынашивания малыша;

- внутриутробные инфекции, например, краснуха, герпес или цитомегаловирус;

- высокий уровень гастрина в женском организме;

- влияние на организм неблагоприятных условий проживания, химических веществ или облучений.

Пилоростеноз у взрослых является приобретённым расстройством, а точнее, вторичным. Зачастую развивается на фоне:

- пептических язв в желудке, которые довольно близко расположены к привратнику;

- онкологического процесса в ДПК;

- ракового поражения желудка;

- болезни Крона;

- воспаления аппендикса и другие заболевания органов пищеварительной системы;

- патологий желчных протоков;

- формирования спаечного процесса.

При этом происходит процесс сужения привратника из-за рубцовой ткани или злокачественного новообразования. На фоне такого заболевания происходит практически полное замещение пилорического отдела желудка плотной и плохо растяжимой соединительной тканью, а выходное отверстие этого органа значительно сужается, в некоторых случаях вплоть до микроскопически тонкого отверстия.

Именно это приводит к появлению симптомов у взрослых, похожих на клиническую картину пилоростеноза у неврожденных.

Симптомы полиостеоартроза

Симптомы полиостеоартроза имееют определенную специфику. Согласно существующей информации, лечение артроза не всегда является подходящим решением, ведь патология имеет весьма нестандартные проявления.

Среди симптомов полиостеоартроза выделяют:

узелковость сразу нескольких преимущественно симметричных суставов (при генерализованном типе артроза);

достаточно сильная болезненность, провоцирующая головокружение, офтальмологические нарушения, мигрень и прочие признаки сдавливания крупных позвоночных сосудов (при поражении межпозвоночных тканей);

разрастание костной ткани и пагубные, патологически опасные изменения в соединительной ткани, сопровождаемое онемением конечностей и прочими признаками (при спондилезе поясничного и шейного отдела);

воспалительный процесс, локальная отечность (при периартрите или тендовагините).

Расширенный спектр симптомов полиостеоартроза несколько усложняет процесс диагностики, что непременно отражается на процессе лечения.

Клиническая картина

Время появления симптомов заболевания зависит от степени сужения пилорического канала и компенсаторных возможностей организма. Первые признаки болезни возникают в возрасте от нескольких дней до 1 месяца.

Основным симптомом острой формы пилоростеноза является рвота «фонтаном», начинающаяся внезапно среди полного здоровья. Рвотные массы не содержат желчи, их количество превышает количество молока, высосанного при последнем кормлении. Нередко рвота имеет застойный кислый запах, что указывает на задержку желудочного содержимого. Длительные изнурительные рвоты приводят к ухудшению общего состояния ребенка, нарушению водно-солевого обмена (гипохлоремия, эксикоз, иногда гипокалиемия). Острая стадия заболевания характеризуется тем, что у ребенка в течение нескольких дней развивается полное нарушение проходимости желудка. Кормление становится невозможным, несколько глотков молока вызывают рвоту. Дети за 1–2 дня теряют до 0,4–0,5 кг массы тела. Снижается количество мочеиспусканий. Возникает задержка стула или появляется диспепсический «голодный» стул.

Показателем тяжелого состояния ребенка с пилоростенозом является ежедневная потеря массы тела по отношению к массе тела при рождении (в процентах). По этой классификации различают три формы заболевания:

легкую (0–0,1 %),

среднетяжелую (0,2–0,3 %) и

тяжелую (0,4 % и выше).

У детей с острой формой пилоростеноза потеря массы тела достигает 6–8 %.

При осмотре ребенок слабо реагирует на окружающее, выражение лица страдальческое. Кожные покровы бледные, слизистые – яркие и сухие. Родничок западает

Обращает на себя внимание вздутие эпигастральной области

, уменьшающееся или исчезающее после рвоты. При поглаживании по брюшной стенке или после нескольких глотков пищи можно заметить волны перистальтики желудка. Нередко желудок приобретает форму песочных часов

Этот симптом является постоянным признаком врожденного пилоростеноза и имеет большое значение для установления диагноза

Нередко желудок приобретает форму песочных часов

. Этот симптом является постоянным признаком врожденного пилоростеноза и имеет большое значение для установления диагноза.

Лечение стеноза привратника

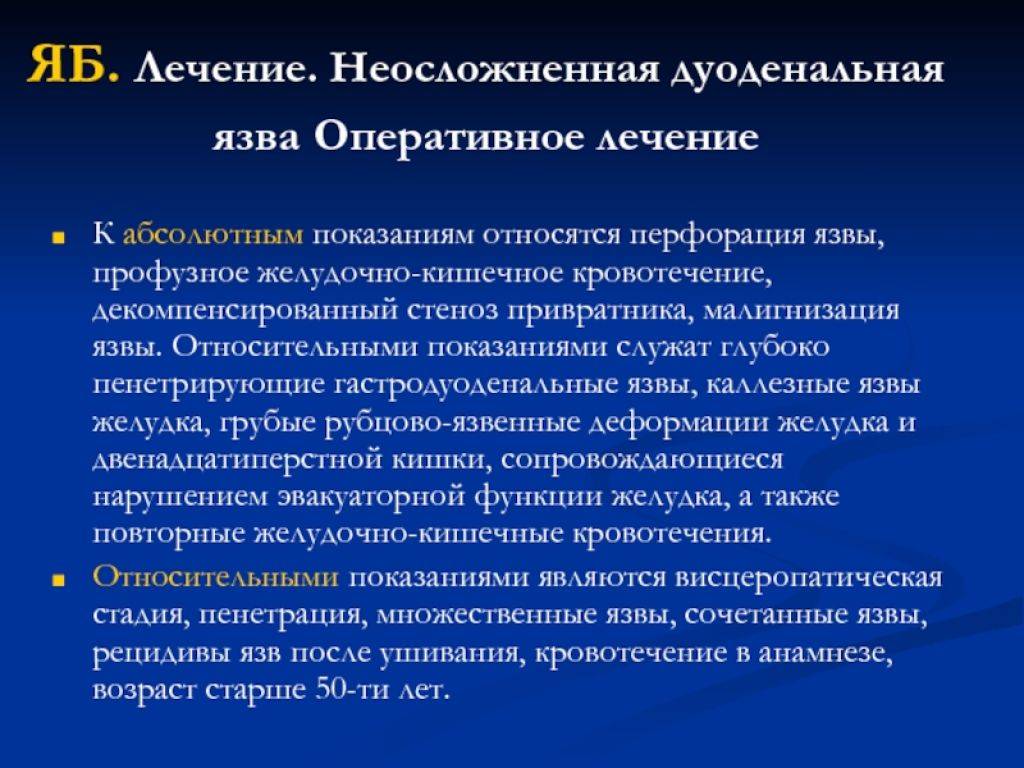

При стенозе привратника лечение просто необходимо. Само по себе состояние не улучшится. Скорее всего, потребуется операция, называемая пилоромиотомией.

Если операция невозможна по состоянию здоровья, то лечение пилоростеноза следует проводить консервативно. Эта концепция терапии направлена на то, чтобы как можно меньше стимулировать мышцу привратника. Кроме того, пациенты получают небольшие порции пищи, до 12 раз в день. При этом необходимо спать с приподнятой верхней частью тела.

При медикаментозном лечении пилоростеноза назначаются спазмолитические препараты. Самый большой недостаток консервативного лечения: иногда оно длится несколько недель, что увеличивает риск недостаточного питания, который необходимо компенсировать. Таким образом, пилоромиотомия зарекомендовала себя как лучший способ лечения пилоростеноза.

Диагностические методики

Постановка диагноза при наличии соответствующей симптоматики реализуется в условиях поликлиники. Чтобы получить профессиональную лечебно-диагностическую помощь, достаточно попасть на прием к терапевту, который по итогу первичного осмотра сделает определенные выводы и направит пациент более узконаправленному специалисту.

Существует 4 наиболее эффективных метода диагностики:

Рентгенологическое исследование – оптимально доступный диагностический метод, позволяющий оценить степень изменения суставной щели и костных поверхностей пр. трансформаций, позволяющих сделать вывод о стадии патологии.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – лучшее решение, позволяющее визуализировать состояние мягких тканей (мышечного каркаса, связок и сухожилий, а также поверхности суставной сумки).

Лабораторное исследование крови – дает возможность оценить общее состояние здоровья человека и провести тестирование на наличие ревматоидных маркеров.

Артроскопическое исследование – лечебно-диагностическая операция позволяет малоинвазивным способом проникнуть в суставную полость и детально осмотреть поверхности суставных тканей. При необходимости имеется возможность взять фрагмент тканей и небольшое количество синовиальной жидкости на анализ.

Прогноз

Большой опыт оперативного лечения врожденного пилоростеноза позволяет добиваться хороших отдаленных результатов и полного выздоровления детей. После операции дети нуждаются в диспансерном наблюдении педиатра, детского хирурга, детского гастроэнтеролога с целью коррекции гипотрофии, гиповитаминоза и анемии.

Без своевременного оперативного лечения ребенок с врожденным пилоростенозом может погибнуть от метаболических нарушений, дистрофии, присоединения гнойно-септических осложнений (пневмонии, сепсиса).

Болезни органов пищеварения у детей занимают второе место (после заболеваний органов системы дыхания). С учетом анатомо-физиологических особенности ребенка дисфункции желудка и кишечника возникают почти у всех детей в раннем возрасте и являются функциональными. Это состояние связывают с адаптацией и созреванием желудочно-кишечного тракта у грудных детей.

Со стороны верхнего отдела пищеварительного тракта у детей часто встречается спазм пилорического отдела желудка. Пилорический отдел — это граница между желудком и двенадцатиперстной кишкой, а пилорическое отверстие сообщает желудок с двенадцатиперстной кишкой. Сфинктер пилорического отверстия (называется привратник) представляет собой развитый мышечный слой. Сфинктер открывается после поступления в желудок пищи, и перистальтическими волнами пищевой комок продвигается в двенадцатиперстную кишку. Закрытие его происходит после поступления пищи в двенадцатиперстную кишку.

Нарушение тонуса сфинктера в виде повышенного тонуса и спазма вызывает затруднения эвакуация пищи из желудка. Пилороспазм у грудных детей относится к функциональным расстройствам и связан с нарушением вегетативной иннервации и особенностями вегетативной нервной системы у данного ребенка.

Мышцы реагируют спазмом на различные воздействия извне — стресс, избыток пищи, дефицит витаминов, никотин. Функциональные нарушения подразумевают наличие симптомов при отсутствии органических изменений. Группу риска по формированию функциональных нарушений ЖКТ в младенческом возрасте составляют недоношенные дети, функционально незрелые, перенесшие родовую травму и внутриутробную гипоксию. Это состояние проходит самостоятельно к 5-6 месяцам в связи с совершенствованием вегетативного отдела нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Спазм привратника, зависящий только от влияния нервной системы, нужно отличать от стеноза привратника.

Стеноз привратника желудка или гипертрофический пилоростеноз — это уже заболевание желудочно-кишечного тракта, связанное с гипертрофией (утолщением) мышечной ткани в области пилоруса и ненормальным расположением мышечных волокон, а также избыточным развитием соединительной ткани. Перерождение мышечного слоя развивается на фоне нарушений нейрорегуляторных влияний. Данное состояние самостоятельно не проходит и требует хирургического вмешательства.

У детей имеет место врожденный пилоростеноз, который относится к порокам развития и в 15% случаев является наследственной патологией, поскольку установлен семейный характер заболевания. Кроме того, имеется связь между частотой заболевания и родством родителей.

Доказательством того, что пилоростеноз является дефектом развития, служит сочетание его с другими пороками — атрезия пищевода, диафрагмальная грыжа. Часто пилоростеноз встречается при синдроме Альпера (дегенеративное заболевание коры мозга). Критический период этого порока соответствует началу 2-го месяца эмбриональной жизни.

Пилоростеноз чаще всего проявляется в первые недели жизни младенца иногда позже. Это зависит от степени сужения и компенсаторных способностей желудочно-кишечного тракта. Актуальность ранней диагностики заболевания обусловлена опасностью развития осложнений — нарушение водно-солевого баланса, гипотрофия, сепсис, аспирационная пневмония, остеомиелит, которые являются причиной смерти детей.

Лечение Пилоростеноза у детей:

Эффективен для лечения пилоростеноза у детей хирургический метод. Операцию проводят через 1-3 суток после установления точного диагноза. Противопоказанием не является слишком большое истощение ребенка, поскольку без операции наиболее вероятен летальный исход.

Если ребенок очень истощен, важно перед проведением операции восстановить водный и солевой обмен. На протяжении 2-4 суток ребенку делают от 2 до 4 переливаний крови или плазмы (количество 10 мл на 1 кг). Растворы Рингера, физиологический и 5% глюкозы вводят подкожно, внутривенно, в клизмах

В сутки больной ребенок должен получать минимум 500—600 мл жидкости

Растворы Рингера, физиологический и 5% глюкозы вводят подкожно, внутривенно, в клизмах. В сутки больной ребенок должен получать минимум 500—600 мл жидкости.

Если у малыша есть сопутствующие болезни (отит, пневмония), для лечения также важны антибиотики. Перед операцией проводят переливание крови, общую ванну, с 24:00 ребенку не дают воду и пищу. Если схемы придерживаться до конца, то перед операцией не нужно будет промывать желудок ребенку. Наилучший подход к желудку и привратнику осуществляют через срединный разрез от мечевидного отростка грудины длиной 4—5 см. При правильно сделанном разрезе печень препятствует эвентрации кишечника.

Операция рассечения привратника у детей называется пилоротомия. Она проводится по способу Фреде — Рамштедта. Суть операции – в продольном рассечении серозно-мышечного слоя привратника по бессосудистой линии без вскрытия слизистой оболочки. После разреза края раны привратника раздвигают пинцетами до полного освобождения слизистой оболочки и выбухания ее в рану привратника. Кровотечение, как правило, незначительное. Края раны привратника не сшивают.

На брюшину вместе с апоневрозом накладывают узловые кетгутовые швы с добавлением 2—3 шелковых. Кожу зашивают непрерывным обвивным кетгутовым швом, который способствует лучшему гемостазу. После операции производят переливание крови. Через 2 часа после операции ребенку нужно дать 10 мл 5% раствора глюкозы, еще через 1 час после этого начинают кормление сцеженным грудным молоком через каждые 2 часа с шестичасовым перерывом на ночь.

В первые сутки разовая доза молока ребенку должна составлять от 20 до 30 мл. Если есть рвота или ранение слизистой оболочки, количество молока составляет 5-10 мл. Каждый день суточную дозировку молока для больного ребенка увеличивают на 100 мл. Если на пятые или шестые сутки нет рвоты, ребенка два раза по 5 минут прикладывают к груди. С 7-х суток можно кормить грудью с перерывами длиной в 3 часа.

После операции важна терапия по борьбе с обезвоживанием, истощением и нарушением солевого обмена. Очень скоро после операции исчезают все симптомы – как те, что видны на рентгенограмме, так и те, что ощущаются физически. Прогноз благоприятный при правильном проведении операции. Ребенок развивается согласно возрасту, нарушений в ЖКТ не наблюдается.

Вероятные осложнения (до операции):

- аспирационный синдром

- язвенные поражения слизистой желудка

- нарушение электролитного состава крови и обезвоживание (в организме нехватка натрия, калия, хлора, кальция)

Если вовремя не проведена диагностика и операция, то может быть летальный исход. Дети задыхаются, закупоривая дыхательные проходы рвотными массами, или получают тяжелую форму обезвоживания, при которой организм уже не в состоянии функционировать. Если поздно начать лечение, ребенок может задержаться в росте и развитии, поскольку организму не будет хватать витаминов, питательных веществ, минералов.

Пилороспазм и пилоростеноз у новорожденных

Пилороспазм и пилоростеноз — это расстройства пищеварительной системы, которые могут возникнуть у новорожденных. Пилороспазм происходит из-за сокращения мышц пилорического сфинктера, что приводит к нарушению пропускной способности между желудком и кишечником. Пилоростеноз, в свою очередь, является закрытием пищеводно-кишечной просветки из-за стеноза (сужения) пилорического сфинктера.

Оба этих расстройства могут проявляться болезненными спазмами в верхнем животе, неприятным запахом изо рта, отказом от еды и рвотой. В случае пилоростеноза могут также наблюдаться признаки общей слабости и кахексии, что является следствием длительного нарушения питания.

Лечение пилороспазма и пилоростеноза у новорожденных зависит от степени нарушения и проявляющихся симптомов. Это может быть консервативное лечение, которое включает в себя применение специальных препаратов и более строгий подход к рациону. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство — пилоромиотомия, которая направлена на расширение пилорического сфинктера.

Всякий раз, когда у ребенка появляются спазмы боли или наблюдается отказ от пищи, необходимо обращаться к врачу. Раннее выявление и лечение пилороспазма и пилоростеноза может помочь предотвратить развитие возможных осложнений и обеспечить здоровое пищеварение.

Слайд 24Кормить при отсутствии осложнений следует через 4-6 часов после операции

по 5-10 мл. 10% раствора глюкозы, а через 24 часа

– сцеженным грудным молоком. Между кормлениями ребенку дается по 10 мл. 10% раствора глюкозы. Ежедневно на каждое кормление добавляют по 10 мл. молока. На 5 день, ребенка прикладывают к груди 1-2 раза в сутки на 5 минут, а через 7-10 дней переводят на семиразовое кормление.

При повреждении слизистой оболочки, кормление начинают не ранее 24 часов после операции. Если у ребенка продолжается рвота, то количество молока уменьшают, добавляя к нему 0,25% раствор новокаина по одной чайной ложке 3 раза в день. Швы снимают на 10-12 сутки после операции. Отдаленные результаты говорят о том, что дети с перенесенной операцией по поводу пилоростеноза не отстают в развитии от своих сверстников, по всем показателям.

Диагностические процедуры

Диагностика при пилоростенозе у новорожденных проводится в стационаре.

Включают в себя следующие мероприятия:

- беседа с родителями, выяснение симптомов, обнаруженных дома, и жалоб на актуальное состояние ребенка;

- осмотр, который состоит из ряда пунктов: оценка общего состояния; осмотр кожных покровов; осмотр и пальпация живота, который принимает форму, напоминающую песочные часы, с углублением в области желудка; под левым подреберьем – волны перистальтики размером с яйцо; возможно прощупывание опухоли около привратника (справа от пупка);

- ультразвуковое обследование, подтверждающее увеличенную длину привратника, сужение канала и наличие утолщенного слоя мышц;

- рентгенологическое обследование с контрастом, уточняющее данные пальпации;

- проведение анализа крови, для выявления повышенных показателей гемоглобина, замедленной СОЭ и снижение ионов натрия и хлора;

Правильная диагностика пилоростеноза очень важна для выбора дальнейшего лечения

Важно дифференцировать это заболевание с другим, очень схожим по клинической картине – пилороспазмом. Для этого разграничения необходим учет данных лабораторного исследования

Online-консультации врачей

| Консультация оториноларинголога |

| Консультация онколога-маммолога |

| Консультация педиатра |

| Консультация детского психолога |

| Консультация массажиста |

| Консультация дерматолога |

| Консультация нефролога |

| Консультация эндокринолога |

| Консультация эндоскописта |

| Консультация семейного доктора |

| Консультация пластического хирурга |

| Консультация пульмонолога |

| Консультация гастроэнтеролога детского |

| Консультация андролога-уролога |

| Консультация невролога |

Новости медицины

Устройство и принцип работы магнитной мешалки,

26.05.2021

Быстрая доставка лекарств на сервисе mednex.com.ua,

30.04.2021

6 простых привычек, чтобы круглый год не болеть простудами: рекомендуют все врачи,

17.03.2021

Морепродукты становятся вредными для здоровья?,

05.01.2021

Новости здравоохранения

Эксперт назвала три отличия простуды от COVID-19,

05.01.2021

В мире более 86 миллионов случаев COVID-19,

05.01.2021

Скорость распространения COVID-19 зависит от климатических условий,

11.06.2020

Исследователи насчитали шесть разновидностей коронавируса,

11.06.2020

Симптомы

Срыгивание и рвота — характерные симптомы для пилороспазма и для пилоростеноза, но выраженность и частота их при этих состояниях различна. При пилороспазме частота и объем непостоянны, даже могут полностью отсутствовать в отдельные дни. Рвота появляется с рождения. В рвотных массах нет патологических примесей, а количество рвотных масс, меньше количества полученного молока. Признаки обезвоживания отсутствуют или незначительно выражены, дети прибавляют в весе, но недостаточно по возрасту. Стул у ребенка ежедневный и не изменен. Характерно беспокойство ребенка, он криклив и отмечается нарушение сна. При осмотре живота не определяется видимая перистальтика желудка и патологических образований и болезненности в эпигастрии не обнаруживают.

Рвотные массы представлены створоженным молоком и не содержат примеси желчи. Крайне редко рвотные массы содержат прожилки крови (примесь крови из травмированных мелких сосудов или слизистой). Из-за постоянной рвоты ребенок остается голодным, беспокойным и к следующему кормлению имеет повышенный аппетит.

В 90-95% случаев у младенцев появляется склонность к запорам, что связано с недостаточным поступлением пищи в кишечник (ложный запор). Кал имеет темно-зеленый цвет из-за желчи, которая продолжает поступать в кишечник. В результате обезвоживания у детей уменьшается количество мочи и количество мочеиспусканий. При этом моча становится концентрированной темно-желтого цвета.

Вследствие упорной рвоты развивается истощение и обезвоживание, поэтому симптоматика пилоростеноза обязательно включает потерю веса. Вес ребенка оказывается меньшим, чем при рождении. У детей с упорной рвотой отмечается не только отставание в физическом развитии, но и выявляется железодефицитная анемия, происходит сгущение крови. Из-за потерь калия и хлора с рвотными массами и водой развиваются электролитные нарушения.

Симптомы пилороспазма у взрослых в большинстве случаев включают спастическую боль в эпигастрии. У больных появляется ощущение тяжести и боли в области желудка, возможна небольшая потеря веса, тошнота, периодическая рвота и приступы интенсивной боли в подложечной области в виде колик. На высоте боли при длительном приступе снижаться количество выделяемой мочи. После приступа боли наступает мочевой криз — отделяется светлая моча в большом количестве.

Лечение

Лечение — оперативное

Важное значение имеет предоперационная подготовка, к-рую в тяжелых случаях проводят в палате интенсивной терапии или реанимационном отделении. Она должна быть направлена на восстановление тонуса желудка (регулярные промывания желудка), а также нормализацию водно-электролитного баланса, кислотнощелочного равновесия, белкового обмена (внутривенное введение хлорида калия, хлорида натрия, хлорида кальция, 10% р-ра глюкозы, белковых гидролизатов, крови и др.)

При злокачественной опухоли выходного отдела желудка производят субтотальную резекцию желудка (см. Желудок, операции). При доброкачественной опухоли, осложненной стенозом привратника, показана экономная резекция желудка. При тяжелом общем состоянии больного, неоперабельной опухоли ограничиваются наложением гастроэнтероанастомоза (см. Гастроэнтеростомия). При язвенной болезни, осложненной П., производят резекцию желудка, а также ваготомию (см.) в сочетании с экономной резекцией желудка, пилоропластикой (см.), гастродуоденостомией (см.) или гастроэнтероанастомозом .

Слайд 162. Пилороспазм.В основе заболевания лежит нарушение синхронной работы желудка и

привратника в результате вегетативной дистонии по симпатическому типу. Резкое сокращение

пилорического сфинктера создает препятствие для эвакуации содержимого желудка. Возникающая вслед за этим антиперистальтика и гипотония мышц кардиального отдела желудка способствует развитию рвоты.С целью дифференциальной диагностики с врожденным пилоростенозом проводится короткий (до 3-5 дней) курс противоспастической терапии: 0,1% раствор атропина назначают по 1-2 капли 3-4 раза в день за 30 минут до кормления или 0,25% раствор новокаина по 1 чайной ложке за 30 минут до еды – 6-8 раз в день.