Причины и симптомы

Сразу возникает вопрос: сывороточная болезнь, что это такое? Симптомы сывороточной реакции напоминают аллергию, сопровождающуюся покраснением кожных покровов, слабостью в теле и повышением температуры. Иммунная система человека реагирует на препараты, содержащие белки, и на антисыворотку (антитела в крови, которые повышают сопротивляемость организма к вредоносным микроорганизмам и ядовитым веществам). Впервые сывороточную болезнь описали в 1903 году Пирке и Шик, которые наблюдали за самочувствием больных после введения сыворотки против дифтерии.

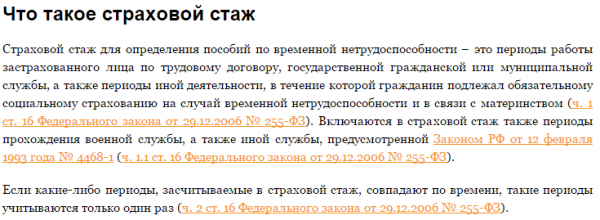

Ярко выраженная аллергическая реакция на теле

Ярко выраженная аллергическая реакция на теле

Такая реакция на теле проявляется в течение 5–12 дней после введения препарата. Основные симптомы сывороточной болезни проявляются так: сначала температура тела резко понижается и также возрастает до пределов – 38–39,5 °С, сопровождающаяся возникновением крапивницы и зуда на ладонях, подошвах ног, болями в суставах иногда приводящего к артриту, отёком лимфатических узлов, шеи и головы, реже отёком Квинке. Последние симптомы наблюдаются редко.

Также при реакции организма на сыворотку могут возникнуть проблемы с работой сердца, расстройство нервной системы и дыхания, затруднение движений опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения, иногда проявляются симптомы бронхита. В основном все симптомы развиваются через десять дней после первичной инъекции, тем, кому делают укол повторно, реакция проявляется на третий день, даже может возникнуть анафилактический шок. Увеличение селезёнки наблюдается очень редко, в случае тяжёлого протекания болезни.

Раньше антитела, которые борются с токсинами в крови, изготавливали из сыворотки животного происхождения, в основном лошадиной, что приводило к появлению сывороточной болезни. Прогресс не заставил себя долго ждать и риск возникновения аллергической реакции пошёл на спад, потому что при изготовлении инъекций производители стали использовать человеческую сыворотку. Это поспособствовало облегчению участи пациентов, склонных к аллергическим реакциям.

Инъекция от сывороточной болезни

Инъекция от сывороточной болезни

Сывороточная болезнь может быть вызвана не только антитоксинами, но и различными препаратами: барбитуратом, каптоприлом, аллопуринолом, пенициллином, цефалоспорином, гризеофульвином, хинидином, прокаинамидом и сульфаниламидными препаратами.

Чаще всего «провокаторами» этой болезни после сыворотки являются гормоны, антибиотики, вакцины, инфекционные заболевания (инфекционный эндокардит и гепатит С, В) и укусы комаров, пчёл.

Также несколько многоканальных антител, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. Например, такие как ремикейд, применяющийся для лечения болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание, которое поражает в первую очередь желудочно-кишечный тракт) и ревматоидного артрита, ритуксимаб используется в лечении неходжкинской лимфомы (злокачественная опухоль, поражающая лимфатическую систему), смешанной криоглобулинемии и аутоиммунных заболеваний (болезни, связанные с нарушением функционирования иммунитета человека, начинающая воспринимать собственные ткани как чужие и бороться с ними).

Какие признаки могут указывать на сывороточную болезнь у ребёнка

Теперь давайте рассмотрим детальнее, что именно должно насторожить любую маму и заставить срочно обратиться к детскому иммунологу.

Клиника заболевания такова, что болезненность или припухлость в месте прививки может появиться через неделю после инъекции и даже больше. В принципе, у всех организмов по-разному, и период проявления признаков реакции составляет от 3 до 10 дней, но в медицинской практике есть случаи, когда высыпания (крапивница) у ребёнка с сывороточной болезнью проявились на третьей неделе.

Для первого этапа сывороточной болезни характерны проявления в виде красной сыпи в области, где была введена инъекция. Покраснения могут сопровождаться зудом. Со временем высыпания нередко изменяют форму и становятся похожими на сыпь, вызванную корью или скарлатиной.

Кроме высыпаний, сывороточная болезнь может проявляться повышением температуры (в тяжёлых формах до очень высокой) и появлением лихорадки. Нередким явлением становятся суставные боли, наблюдаются отёчности, набухание слизистых и развитие конъюнктивита, расстройство пищеварения (диарея, рвота), увеличиваются лимфатические узлы.

Заболевание может спровоцировать сердечную недостаточность, сопровождаться болезненным учащенным сердцебиением, тахикардией, приглушением сердечных тонов. Нередко недуг приводит к артериальной гипотензии.

Ещё одним явлением, наблюдаемым в клинике сывороточной болезни, становится дыхательная недостаточность. В этом случае ребенка беспокоит кашель, одышка, синюшность кожных покровов и слизистой. В особо тяжёлых случаях – отёк гортани, асфиксия.

Появление любых из перечисленных симптомов требует немедленного обращения к врачу и полноценной, адекватной диагностики.

Диагностика болезни Сывороточная и лекарственная болезнь

Диагностика артрита при сывороточной болезни не трудна, поскольку, как правило, имеются четкие указания на связь процесса с введением аллергена, характерная общая клиническая картина и симптомы быстро обратимого воспаления суставов. При лекарственной аллергии, особенно развивающейся на фоне системных заболеваний (РА, СКВ, дерматомиозит и др.), дифференциальная диагностика суставного и кожного синдромов от проявлений основного заболевания не всегда проста. У больных, которые обычно одновременно принимают множество лекарств, не всегда легко определить причинный агент аллергической реакции.

Другие заболевания из группы Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

| Cиндром Шарпа |

| Алкаптонурия и охронотическая артропатия |

| Аллергический (эозинофильный) гранулематозный ангиит (синдром Черджа-Штрауса) |

| Артриты при хронических заболеваниях кишечника (неспецифическом язвенном колите и болезни Крона) |

| Артропатия при гемохроматозе |

| Болезнь Бехтерева (анкилозирующии спондилоартрит) |

| Болезнь Кавасаки (слизистокожножелезистыи синдром) |

| Болезнь Кашина-Бека |

| Болезнь Такаясу |

| Болезнь Уипла |

| Бруцеллезный артрит |

| Внесуставный ревматизм |

| Геморрагический васкулит |

| Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна – Геноха) |

| Гигантоклеточный артериит |

| Гидроксиапатитная артропатия |

| Гипертрофическая легочная остеоартропатия (болезнь Мари – Бамбергера) |

| Гонококковый артрит |

| Гранулематоз Вегенера |

| Дерматомиозит (ПМ) |

| Дерматомиозит (полимиозит) |

| Дисплазия тазобедренного сустава |

| Дисплазия тазобедренных суставов |

| Диффузный (эозинофильный) фасциит |

| Зоб |

| Иерсиниозный артрит |

| Интермиттирующий гидрартроз (перемежающаяся водянка сустава) |

| Инфекционный (пиогенный) артрит |

| Иценко – Кушинга болезнь |

| Лаймовская болезнь |

| Локтевой стилоидит |

| Межпозвонковый остеохондроз и спондилез |

| Миотендинит |

| Множественные дизостозы |

| Множественный ретикулогистиоцитоз |

| Мраморная болезнь |

| Невралгия позвоночного нерва |

| Нейроэндокринная акромегалия |

| Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера) |

| Опухоль верхушки легкого |

| Остеоартроз |

| Остеопойкилия |

| Острый инфекционный артрит |

| Палиндромный ревматизм |

| Периартрит |

| Периодическая болезнь |

| Пигментный виллезанодулярный синовит (синовит геморрагический) |

| Пирофосфатная артропатия |

| Плексит плечевого сустава |

| Пневмокониоз |

| Подагра |

| Пояснично-крестцовый плексит |

| Псориатический артрит |

| Реактивный артрит (артропатия) |

| Ревматизм |

| Ревматическая полимиалгия |

| Ревматоидный артрит |

| Рецидивирующий полихондрит |

| Саркоидоз |

| Синдром (болезнь) Рейтера |

| Синдром Барре – Льеу |

| Синдром Бехчета |

| Синдром Гудпасчера |

| Синдром запястного канала |

| Синдром Марфана |

| Синдром тарзального канала |

| Синдром Титце |

| Синдром Фелти |

| Синдром Шегрена |

| Синдром Элерса – Данло |

| Синовиома |

| Сирингомиелия |

| Системная красная волчанка |

| Системная красная волчанка (СКВ) |

| Системная склеродермия |

| Сифилитический артрит |

| Смешанная криоглобулинемия (криоглобулинемическая пурпура) |

| Смешанное заболевание соединительной ткани |

| Тендовагинит |

| Туберкулез позвоночника |

| Туберкулезный полиартрит |

| Узелковый полиартериит |

| Фиброзит (фасцииты и апоневрозиты) |

| Хондродисплазия |

| Хондроматоз суставов |

| Шейный плексит |

Причины и симптомы

Сывороточная болезнь является одним из видов замедленной аллергической реакции, возникающей от четырёх до 10 дней после инъекционного введения некоторых антибиотиков или антисыворотки.

Обычно сывороточная болезнь проявляется такими симптомами, как:

- тяжёлые кожные реакции, которые возникают преимущественно на ладонях и подошвах ног;

- лихорадка, иногда достигающая 38 — 39 °C, как правило, появляется до появления высыпаний на коже;

- боль в суставах, наблюдается в 50% случаев. Обычно болят большие суставы, но также иногда могут быть вовлечены суставы пальцев рук и ног;

- отек лимфатических узлов, особенно вокруг места инъекции, наблюдается в 10 — 20% случаев;

- также возможен отёк головы и шеи.

Инъекция — причина сывороточной болезни

Инъекция — причина сывороточной болезни

Другие симптомы могут возникать со стороны сердца и центральной нервной системы. Они проявляются изменениями в зрении и трудностью в движении. Нередко возникают расстройства дыхания. Симптомы, как правило, развиваются через 10 дней после введения первой дозы антисыворотки или других лекарств. Однако у пациентов, которым уже вводили препарат раньше, симптомы могут наблюдаться через 1-3 дня.

Традиционно, антитоксины ранее были наиболее распространённой причиной сывороточной болезни, но эти отчёты датируются тем временем, когда большинство изготовлялись из лошадиной сыворотки. В 16% пациентов, которым вводилась антирабическая сыворотка, полученная от лошадей, развивалась сывороточная болезнь. Риск реакции на антитоксины резко упал, так как производители начали использовать вместо лошадиной сыворотки человеческую.

При сывороточной болезни у человека может появиться сыпь

При сывороточной болезни у человека может появиться сыпь

Хотя антитоксины являются наиболее распространённой причиной сывороточной болезни, существует ряд препаратов, которые также могут её вызвать.

Следующий список не является полным, но показывает некоторые из препаратов, которые связаны с этим типом реакции:

- аллопуринол;

- барбитураты;

- каптоприл;

- цефалоспорины;

- гризеофульвин;

- пенициллины;

- прокаинамид;

- хинидин;

- стрептокиназа;

- сульфаниламидные препараты.

Наиболее часто сывороточную болезнь вызывают антибиотики цефалоспоринового ряда. В дополнение к этим веществам, приводят к патологии также аллергенные экстракты, которые используются для тестирования и иммунизации, гормоны, и вакцины. Несколько моноклональных антител могут также стать причиной сывороточной болезни. К ним относятся инфликсимаб (ремикейд), который применяют в лечении болезни Крона и ревматоидного артрита, омализумаб, используемый для лечения аллергии, астмы, и ритуксимаб, его используют в лечении различных заболеваний, в том числе и аутоиммунных заболеваний, смешанной криоглобулинемии и лимфомы.

Укусы насекомых из отряда перепончатокрылых (например, пчёлы, комары) также могут вызвать эту патологию.

Инфекционные заболевания, связанные с циркулирующими иммунными комплексами (например, гепатит B, инфекционный эндокардит) могут привести к сывороточной болезни, что часто связано с криоглобулинами.

Симптомы:

Инкубационный период при сывороточной болезни 6—11 дней, с колебаниями от 1 до 20 дней.

Продолжительность его может сокращаться до нескольких часов или минут (анафилактическая форма сывороточной болезни).

Наиболее характерный и постоянный признак сывороточной болезни — сыпь. Высыпания начинаются обычно с места введения сыворотки. В подавляющем большинстве случаев сыпь уртикарная, представлена в виде различных по величине и форме розовых или красных бляшек, выступающих над уровнем кожи. Элементы сыпи могут быть единичными, но в более тяжелых случаях сыпь распространяется по всей поверхности кожи, охватывая туловище, лицо, конечности и волосистую часть головы. Иногда сыпь сливается в большие красные пятна (эритематозная сыпь). Реже при сывороточной болезни наблюдаются кореподобные, скарлатиноподобные, а при очень тяжелом течении — геморрагические высыпания. Они сопровождаются сильным зудом, жжением, ощущением ползания мурашек. Нередко отмечается отечность кожи и даже подкожной основы.

Наряду с изменениями на коже почти постоянно отмечается лимфаденит. Увеличение лимфоузлов начинается с регионарных по отношению к месту введения сыворотки. При тяжелом течении болезни поражаются отдельные лимфоузлы, изредка увеличиваются грудные, затылочные и заушные. Лимфоузлы мягкие, безболезненны или слабо болезненны, размерами от фасоли до голубиного яйца. Возможно возникновение отека (особенно век и губ), очень редко отек охватывает кожу туловища и конечностей. Почти постоянным симптомом являются артралгии, охватывающие суставы конечностей и реже грудино-ключичные, межпозвоночные и другие сочленения. Интенсивность артралгии колеблется очень широко. Иногда возникают синовиты; в тяжелых случаях отмечается боль в мышцах и по ходу нервных стволов.

Примерно у 2/3 больных сывороточной болезнью наблюдается лихорадка. Температура повышается остро, длится от нескольких часов до 3 недель и носит разнообразный характер (субфебрильная, ремиттирующая и т. д.). Наряду с лихорадкой отмечаются другие проявления общего токсикоза (общая слабость, потливость, снижение аппетита, тахикардия, гипотония).

В ряде случаев сывороточная болезнь усиливает угасающие проявления заболевания, по поводу которого назначалась сыворотка. Так, у больных столбняком в период начавшейся реконвалесценции становится более выраженным тризм, у больных ботулизмом — диплопия и т. д.

При тяжелом течении сывороточной болезни возможно возникновение бронхоспазма, отека гортани, гипертермии, судорог, сердечной и сосудистой недостаточности.

В крови — лейкопения, относительный лимфоцитоз, увеличение СОЭ. Характерно значительное снижение титра комплемента в крови.

Нередко наблюдается волнообразное течение сывороточной болезни — исчезновение и новое появление основных клинических симптомов спустя 1—3 сут после кажущегося выздоровления.

Наиболее тяжелая реакция — анафилактический шок, возникающий в ответ на парентеральное введение гетерогенного белка, наблюдается в сроки от нескольких минут до 1—2 ч после введения сыворотки (обычно повторного). Он возникает внезапно и наиболее ярко проявляется оглушенностью больного, удушьем (бронхоспазм), падением температуры тела, резкой гипотонией, тахикардией. Возникают возбуждение, чувство страха, судорожное сокращение мышц, а затем потеря сознания, одышка, отек гортани, цианоз. Нередко на коже появляется генерализованная сыпь типа крапивницы. Лишь немедленное оказание медицинской помощи может предотвратить летальный исход.

Сывороточная болезнь: симптомы

Симптомы заболевания делят на две группы:

Кожные проявления. Как правило, выражается в появлении симметричной эритематозной или папулезной сыпи, которую необходимо дифференцировать с сыпью, которая возникает при кори. Дебютирует сыпь на коже верхних и нижних конечностей, а также на груди больного. Позже может распространяться по всему телу. В некоторых случаях первая сыпь может появиться в месте внутримышечного или подкожного введения препарата, а затем распространиться по всему телу. Имеют место жалобы на сильный зуд.

- Другие симптомы. Кроме кожных реакций, при сывороточной болезни может наблюдаться: повышение температуры тела, боль и повышенная чувствительность в суставах, отеки и гиперемия суставов, увеличение лимфатических узлов, увеличение селезенки, менингит, энцефалит, спастические боли в области эпигастрия, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, диарея, изменения со стороны сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы, общая слабость и другие симптомы.

Стоит заметить, что симптомы заболевания могут зависеть от индивидуальных особенностей организма каждого больного, а также от типа введенного чужеродного белка. У некоторых пациентов может развиться отек Квинке и анафилактические реакции.

По тяжести клинического течения заболевания принято выделять три основные формы сывороточной болезни. Легкая форма встречается достаточно часто, примерно у 50% пациентов и выражается в общей слабости, болезненности в месте введения препарата, локализованной сыпи и т.д. При средней и тяжелой формах патологии наблюдаются такие симптомы как: лихорадка, резкое снижение артериального давления, головные боли и головокружения, тошнота, рвота и гипертермический синдром. Отдельные проявления сывороточной болезни могут стать причиной состояний, опасных не только для здоровья, но и для жизни пациента. Кожные проявления распространены по всей поверхности кожи, могут наблюдаться боли в суставах и в области поясницы, снижение или даже полная утрата работоспособности.

При любых изменениях общего соматического состояния после введения вакцин, сывороток или лекарственных препаратов, специалисты рекомендуют обратиться за медицинской помощью. Самолечение, в данном случае, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до инвалидизации или летального исхода.

Лечение сывороточной болезни

Конкретный план лечебных мероприятий составляется специалистом в области клинической аллергологии. В каждом случае он индивидуален, учитывает тяжесть течения, наличие осложнений, сопутствующих заболеваний, возраста пациента. Основные принципы лечения включают:

- Отмену проблемных лекарственных средств. Прекращение введения сывороток, препаратов пенициллинового ряда и других фармакологических средств, вызывающих повышенную чувствительность организма.

- Скорейшее выведение аллергенов. Рекомендуется проведение инфузионной терапии, прием большого количества жидкости, очистительная клизма, назначение слабительных и энтеросорбентов.

- Соблюдение гипоаллергенной диеты. Назначается кратковременная голодная пауза или разгрузочный день, затем проводится питание с исключением потенциальных аллергенов.

- Прием антигистаминных препаратов. При легком течении сывороточной болезни препараты назначаются внутрь, при среднетяжелой и тяжелой форме – парентерально.

- Глюкокортикоидные гормоны. Прием осуществляется в индивидуально подобранной дозе в течение 1-2 недель внутрь или внутримышечно.

При анафилактическом шоке проводятся мероприятия неотложной помощи с обязательной госпитализацией пациента в стационар и последующим наблюдением в течение 3-5 суток. Симптоматическая терапия назначается при наличии признаков поражения внутренних органов и суставов. Используются нестероидные противовоспалительные средства, антикоагулянты, диуретики, седативные препараты и т. д.

Сывороточная болезнь

Сывороточная болезнь — аллергическое заболевание, вызываемое введением гетерологичных или гомологичных сывороток или сывороточных препаратов и характеризующееся преимущественным воспалительным повреждением сосудов и соединительной ткани.

Термин сывороточная болезнь был предложен в 1905 год К. Пирке и Б. Шиком при описании лечения скарлатины и дифтерии иммунными сыворотками. Отечественными педиатрами Н. Ф. Филатовым, Г. Н. Сперанским, А. А. Колтыпиным и другие была подробно описана клинические, картина Сывороточная болезнь Её патогенез в эксперименте был изучен Джонсом (L. Johnes) и Флейшером (М. S. Fleisher, 1934), а в клинике — Е. Н. Короваевым (1949). Интерес к Сывороточная болезнь, которая может служить моделью целого ряда заболеваний, вызываемых иммунными комплексами (смотри полный свод знаний: Аллергические болезни, Аутоаллергия), все возрастает.

Возникновение Сывороточная болезнь зависит от вида и дозы применяемого белкового препарата, а также от степени его очистки и частоты введения. При первом введении Сывороточная болезнь развивается реже, при повторных — намного чаще. Наиболее часто Сывороточная болезнь развивалась при применении нативных антитоксических сывороток (смотри полный свод знаний). Так, при лечении дифтерии Сывороточная болезнь отмечалась до 85% случаев, эта цифра при повторных введениях сыворотки достигала 96—100%. При введении в практику иммунных сывороток, очищенных методами ферментативного гидролиза, электродиализа и другие, частота возникновения Сывороточная болезнь снизилась до 1 —10%. Аллергические реакции на препараты иммуноглобулинов (смотри полный свод знаний) отмечают ещё реже. У грудных детей Сывороточная болезнь встречается редко, с возрастом частота, интенсивность и тяжесть её проявлений возрастают: у детей до 5 лет частота развития Сывороточная болезнь в среднем составляет около 12,4%, у подростков — 47%. Смерть при Сывороточная болезнь наступает сравнительно редко, в основном при развитии анафилактического шока (смотри полный свод знаний).

Гетерологичными белковыми препаратами, служащими причиной возникновения Сывороточная болезнь, являются антитоксические сыворотки против столбняка (смотри полный свод знаний), дифтерии (смотри полный свод знаний), ботулизма (смотри полный свод знаний), газовой гангрены (смотри полный свод знаний: Анаэробная инфекция), стафилококковой инфекции (смотри полный свод знаний), яда змей (смотри полный свод знаний: Змеиный яд), антилимфоцитарная сыворотка (смотри полный свод знаний). Чаще всего такие сыворотки готовят из крови гипериммунизированных лошадей. Белки этих сывороток и представляют собой антигены (смотри полный свод знаний), вызывающие развитие Сывороточная болезнь Аллергенность первоначально используемых нативных лошадиных сывороток была очень высока. После удаления балластных белков в результате применения различных способов очистки сывороток их аллергенные свойства снизились. В СССР широкое распространение получил способ очистки и концентрирования сыворотки по методу Диаферм-3 (смотри полный свод знаний: Антитоксины). Основную массу белка сывороток после очистки по этому методу составляет фракция γ-глобулинов. Однако и эти сыворотки являются довольно аллергенными. Свиная, бычья сыворотка вызывает Сывороточная болезнь так же часто, как и лошадиная. Лица, сенсибилизированные к лошадиной сыворотке, могут реагировать на сыворотки, полученные от животных других видов, при наличии в них общих групповых антигенов. Выраженная аллергенность гетерологичных сывороток послужила причиной замены их гомологичными белковыми препаратами (цельной плазмой крови человека или её белковыми фракциями — сывороточным альбумином, γ-глобулинами).

Аллергенность гомологичных белковых препаратов, которые также могут быть причиной возникновения Сывороточная болезнь, намного ниже, чем гетерологичных. Сенсибилизирующие свойства γ-глобулинов связаны с тем, что каждая их серия приготовлена из крови, взятой не менее чем от 1000 лиц и, следовательно, каждый класс иммуноглобулинов представляет набор молекул, принадлежащих разным аллотипам; препараты, приготовленные из плацентарной крови, загрязнены А- и В-группоспецифическими антигенами крови; имеется тенденция к агрегации молекул иммуноглобулинов. Агрегация молекул белка может быть причиной осложнений и при введении плазмы крови или сывороточного альбумина.

Прогноз и профилактика

При своевременном обращении к врачу-аллергологу и проведении адекватной терапии сывороточная болезнь в большинстве случаев заканчивается выздоровлением в течение 1-3 недель. При развитии тяжелых осложнений (анафилактический шок, почечная недостаточность, менингит и энцефалит, эндокардит и др.) прогноз ухудшается.

Профилактика основана на проведении разъяснительной работы среди населения, повышении качества производимых вакцин, сывороток, иммуноглобулинов, антибиотиков, ограничении в использовании препаратов на основе лошадиной сыворотки, улучшении оснащения медицинских учреждений средствами диагностики и оказания неотложной помощи при аллергических заболеваниях.

2. Лекарственная болезнь – аналог сывороточной болезни/ Остапенко В.М.// Научно-практическая ревматология. – 2005. – №2.

4. Аллергические реакции как поствакцинальные осложнения/ Р.М.Алешина, Б.А.Ребров, В.В.Лейкина// Украинский журнал экстремальной медицины им. Г.О. Можаева. – 2010 – Т.11 (№2).

Информация, представленная на странице, не должна быть использована для самолечения или самодиагностики. При подозрении на наличие заболевания, необходимо обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Провести диагностику и назначить лечение может только ваш лечащий врач.

Сывороточная болезнь – это аллергическая реакция, вызванная высокой чувствительностью организма к чужеродному белку. Болезнь возникает после введения сыворотки, изготавливаемой из крови. Аллергия чаще всего проявляется на гетерологичный (животного, как правило, лошади), но иногда и на гомологичный (человеческий) белок.

ТЕРАПИЯ IGG4-АЗ СЕГОДНЯ И В ПЕРСПЕКТИВЕ

По данным международного консенсуса по лечению IgG-АЗ 2015 г., 87% экспертов придерживаются мнения о том, что медикаментозная терапия показана всем пациентам с симптомами активной фазы заболевания, тогда как пациенты с бессимптомным течением не всегда требуют немедленного начала терапии . Тем не менее своевременное начало лечения ведет к более быстрой и полной ремиссии. В качестве препаратов первой линии для индукции ремиссии предлагаются глюкокортикостероиды (ГКС) либо их комбинация базовыми противовоспалительными препаратами (БПВП) .

В метаанализе 2019 г. рассматривали различные варианты индукции ремиссии у пациентов с IgG4-АЗ . Так, комбинация ГКС и БПВП ассоциирована с более высокой вероятностью ремиссии по сравнению с монотерапией ГКС, БПВП и ритуксимабом . В качестве поддерживающей же терапии наибольшей эффективностью обладает ритуксимаб, а наиболее безопасна в плане развития побочных эффектов монотерапия БПВП .

Часто в комбинации с ГКС назначают тамоксифен – селективный антагонист эстрогена, который может быть использован в качестве монотерапии (у пациентов с резистентностью к ГКС) или как адъювантная терапия с целью уменьшения дозы ГКС. Данный препарат снижает экспрессию TGF-β, что может приводить к замедлению фиброзирования ткани. Описано несколько случаев уменьшения очага соединительной ткани и редукции симптомов основного заболевания на фоне терапии тамоксифеном . В клинических обзорах обсуждаются дозы тамоксифена в диапазоне от 10 до 20 мг/cут . При резистентности к терапии ГКС/комбинации ГКС с тамоксифеном или монотерапии тамоксифеном рекомендуется лечение ритуксимабом . Ритуксимаб представляет собой генно-инженерные химерные моноклональные антитела мыши или человека, обладающие специфичностью к CD20-антигену (CD20-АГ), локализованному на поверхности пре-B-лимфоцитов и зрелых B-лимфоцитов. По структуре ритуксимаб относится к IgG1. Fab-фрагмент ритуксимаба связывается с CD20-АГ на лимфоцитах и при участии Fc-домена инициирует иммунологические реакции, опосредующие лизис В-клеток . Cнижение уровня IgG4 на фоне несущественных изменений других подклассов IgG при терапии ритуксимабом может объясняться тем, что клетки IgG4+ более короткоживущие, чем клетки, экспрессирующие другие подклассы IgG . Антифиброзирующий эффект ритуксимаба может быть обусловлен снижением активности миофибробластов у пациентов с IgG4-АЗ . Ритуксимаб представляется многообещающим препаратом для лечения IgG4-АЗ, особенно случаев, резистентных к другой терапии, и с эпизодами рецидива в анамнезе. При этом базальные уровни IgG4 и IgE в сыворотке крови являются достоверными предикторами рецидива .

Оценка продукции интерферона 1 типа (I-IFN) и интерлейкина-33 (I-IFN/IL-33) может быть интересна в качестве терапевтической мишени у пациентов с IgG4-АЗ, поскольку при данных заболеваниях повышается продукция плазмацитоидными дендритными клетками I-IFN и, как следствие, увеличивается уровень IL-33, играющего важную роль в воспалительных заболеваниях и фиброзе .

При отрицательном ответе на консервативную терапию и, как результат, увеличении щитовидной железы со значительной компрессией трахеи и пищевода проводится оперативное лечение (тиреоидэктомия). При этом частота хирургических осложнений (парез возвратного гортанного нерва, гипопаратиреоз и др.) приближается к 39% случаев, даже в экспертных руках, вследствие плотной спаянности щитовидной железы с окружающими тканями. В таких ситуациях для устранения симптомов компрессии ограничиваются гемитиреоидэктомией или удалением перешейка .