Лечение дезагрегационной тромбоцитопатии у детей

Лечение дезагрегационной тромбоцитопатии у детей должно быть комплексным и включать несколько основных направлений:

- Фармакотерапия. Для улучшения свертывания крови и предотвращения кровотечений обычно применяются препараты антиагрегантной терапии, такие как ацетилсалициловая кислота, дипиридамол и трентал. Они помогают улучшить работу тромбоцитов и предотвращать появление тромбов.

- Трансфузия тромбоцитов. В некоторых случаях может потребоваться переливание тромбоцитов для нормализации их уровня и предотвращения кровотечений. Трансфузии тромбоцитов могут проводиться как в случае острых кровотечений, так и в профилактических целях перед операцией или инвазивными процедурами.

- Медикаментозное лечение основного заболевания. Если дезагрегационная тромбоцитопатия является симптомом основного заболевания, такого как лейкемия или тяжелые системные заболевания, лечение должно быть направлено на устранение или контроль основной патологии.

- Соблюдение диетического режима. Детям с дезагрегационной тромбоцитопатией рекомендуется исключить из рациона продукты, которые способны снижать свертывание крови и провоцировать кровотечения. К таким продуктам относятся острые специи, алкоголь, ананасы и другие фрукты, богатые пектинами.

При лечении дезагрегационной тромбоцитопатии у детей важно стабилизировать и нормализовать уровень тромбоцитов в крови, чтобы предотвратить возникновение опасных кровотечений. Для достижения наилучших результатов лечения необходимо регулярно посещать врача и соблюдать рекомендации по приему лекарств, диете и физической активности

Online-консультации врачей

| Консультация вертебролога |

| Консультация сурдолога (аудиолога) |

| Консультация сексолога |

| Консультация гастроэнтеролога детского |

| Консультация детского невролога |

| Консультация репродуктолога (диагностика и лечение бесплодия) |

| Консультация специалиста в области лечения стволовыми клетками |

| Консультация стоматолога |

| Консультация уролога |

| Консультация эндоскописта |

| Консультация специалиста по лазерной косметологии |

| Консультация диетолога-нутрициониста |

| Консультация иммунолога |

| Консультация андролога-уролога |

| Консультация кардиолога |

Новости медицины

Футбольные фанаты находятся в смертельной опасности,

31.01.2020

“Умная перчатка” возвращает силу хвата жертвам травм и инсультов,

28.01.2020

Назван легкий способ укрепить здоровье,

20.01.2020

Топ-5 салонов массажа в Киеве по версии Покупон,

15.01.2020

Новости здравоохранения

Глава ВОЗ объявил пандемию COVID-19,

12.03.2020

Коронавирус атаковал уже более 100 стран, заразились почти 120 000 человек,

11.03.2020

Коронавирус атаковал 79 стран, число жертв приближается к 3200 человек,

04.03.2020

Новый коронавирус атаковал 48 стран мира, число жертв растет,

27.02.2020

Диспансерное наблюдение больных тромбоцитопатиями

Неполная клинико-лабораторная ремиссия

Консультации:

- педиатр – 1 раз в месяц,

- ЛОР и окулист – 1 раз в год,

- стоматолог – 2 раза в год,

- гематолог – 1-2 раза в месяц, по показаниям – чаще.

Объем обследования:

- анализ крови с подсчетом числа тромбоцитов – 1 – 2 раза в месяц,

- анализ мочи – 2 – 3 раза в год,

- коагулограмма и ретракция кровяного сгустка – 1 раз в месяц,

- коагулограмма и ретракция кровяного сгустка – 1 раз в 3 – 6 месяц и при появлении геморрагического синдрома.

Объем реабилитации: полноценная витаминизированная (витамины С и РР) диета, режим с ограничением физических нагрузок, без инсоляции. Продолжение начатой в стационаре глюкокортикостероидной терапии больных тромбоцитопатиями, прием симптоматических и сосудоукрепляющих препаратов: аскорутина, препаратов кальция, аминокапроновой кислоты, препаратов, улучшающих функциональные свойства тромбоцитов: этамзилат, рибоксин, трентал, АТФ.

Фитотерапия больных тромбоцитопатиями: черноплодная рябина, шиповник, пастушья сумка, водяной перец, лист крапивы в течение 10-15 дней каждого месяца. Освобождение от уроков физкультуры и экзаменов. Санация очагов хронической инфекции. Курсы реабилитационной терапии больных тромбоцитопатиями по 3-4 недели 1 раз в 3 месяца и в период интеркуррентных заболеваний. Снятие с учета и вакцинация через 5 лет стойкой клинико-лабораторной ремиссии.

Полная клинико-лабораторная ремиссия

Консультации:

- педиатр и гематолог – 1 раз в 3 – 6 месяцев,

- ЛОР и стоматолог – 1 раз в год.

Объем обследования:

- анализ крови с подсчетом числа тромбоцитов – 1 раз в 3 месяца,

- анализ мочи – 1 раз в год,

- коагулограмма и ретракция кровяного сгустка – по показаниям.

Объем реабилитации больных тромбоцитопатиями: диета витаминизированная, режим свободный по возрасту, занятия физкультурой в подготовительной группе, с 3-го года полной ремиссии – в основной группе. Прием сосудоукрепляющих средств и фитопрепаратов. Оздоровление в местных санаториях.

Курсы реабилитационной терапии больных тромбоцитопатиями длительностью по 3-4 недели весной и осенью и в период интеркуррентных заболеваний.

Профилактика рецидивов заболевания тромбоцитопатиями

Первичная профилактика заболевания не разработана, вторичная профилактика рецидивов включает:

- плановую санацию очагов инфекции,

- предупреждение контактов с больными инфекционными заболеваниями (особенно ОРВИ),

- дегельминтизацию,

- индивидуальное решение вопроса о проведении профилактических прививок,

- исключение инсоляции, УФО и УВЧ,

- занятия физкультурой в подготовительной группе,

- обязательное исследование крови после любого перенесенного заболевания.

Теперь вы знаете основные виды и симптомы тромбоцитопатии у детей, а также о том, как проводится лечение тромбоцитопатии у ребенка. Здоровья вашим детям!

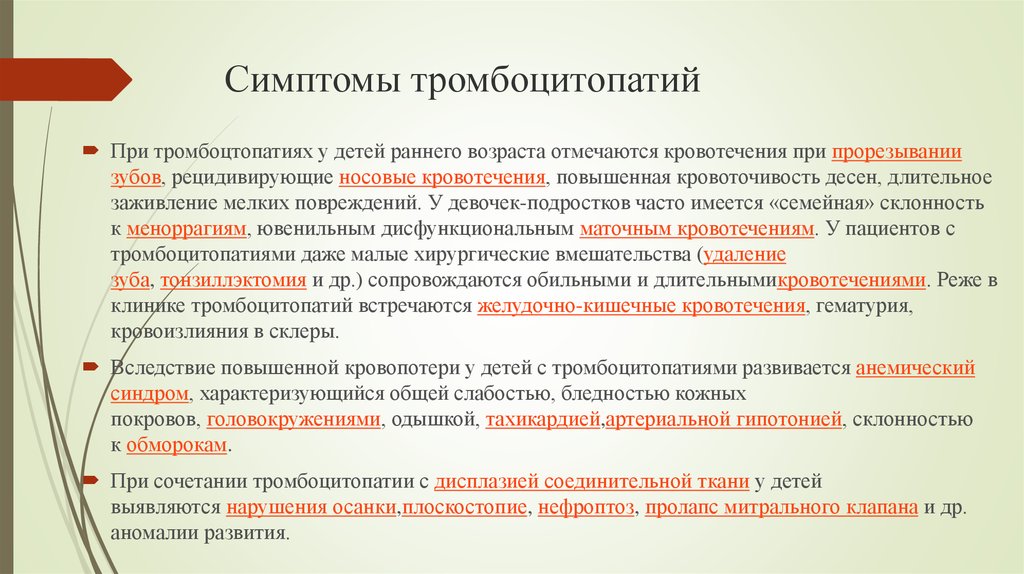

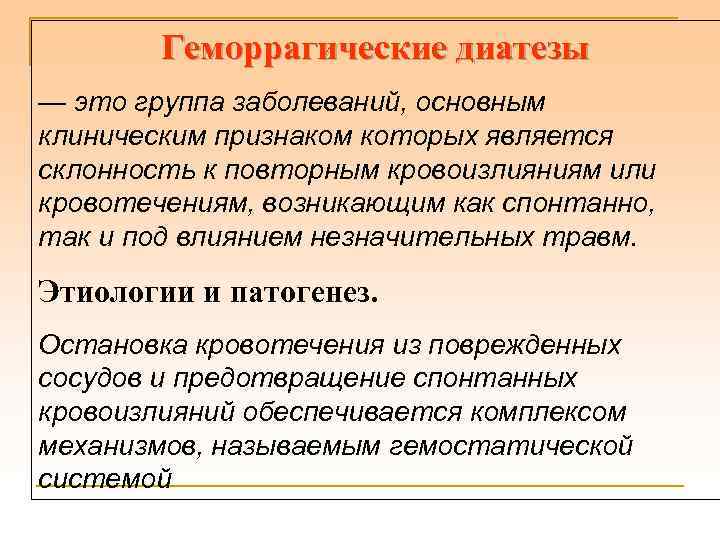

Симптомы тромбоцитопатий

Клиника приобретенных и наследственных тромбоцитопатий характеризуется кровоточивостью сосудисто-тромбоцитарного (микроциркулярного) типа:

- экхимозы (кровоизлияния в подкожно-жировую клетчатку),

- кровоточивость из слизистых носа, десен, мочеполовых органов.

Геморрагический синдром отличается полиморфизмом, асимметричностью, полихромностью и сочетанным характером (петехии или экхимозы и кровотечения из слизистых), разной степенью выраженности геморрагии в зависимости от воздействия экзогенных тромбоцитарных ингибиторов. Типичны длительные кровотечения при небольших порезах и травмах. В отличие от гемофилии не характерны гемартрозы и мышечные гематомы.

Симптомы

Учитывая многообразие форм тромбоцитопатии, размах клинической симптоматики данной патологии довольно широк. Тромбоцитопатия у детей при врожденных формах может манифестировать в первые минуты, часы дни жизни, ведь отдельные виды патологии могут зарождаться еще в период внутриутробного развития, во время родов и сразу после них. Нарушение первичного гемостаза в подобных случаях провоцируется ацидозом, гипоксией, родовыми травмами, инфекциями бактериальными и вирусными, инсоляцией, недостатком витамином, сепсисом. Негативно скажется на здоровье малыша воздействие физиотерапевтических процедур (УВЧ, УФО), вакцинация.

Тромбоцитопатия у детей преимущественно наследственная, дебют нарушения тромбоцитарно-сосудистого гемостаза у взрослых, как правило, приобретенный, поэтому есть общие признаки, есть отличные с учетом возраста. В целом, болезнь проявляется:

- Геморрагическим синдромом (рецидивирующим), степень тяжести которого колеблется от незначительной (слегка повышенной) кровоточивости до потери больших количеств крови;

- Внутричерепными кровоизлияниями, кефалогематомами, кровотечениями из пупочной ранки (у новорожденных детей);

- Петехиями, кровоизлияниями в кожу и слизистые – экхимозами, появляющимися даже от трения кожи одеждой;

- Кровотечениями из носа, десен, плохое заживление мельчайших порезов и царапин;

- Меноррагиями (прослеживается семейная предрасположенность к маточным кровотечениям);

Обильными продолжительными во времени кровотечениями после небольших операций (удаление миндалин, зубов и пр.);

- Желудочно-кишечными кровотечениями, которые больше характерны для взрослых, у детей они встречаются реже;

- Появлением крови в моче (гематурия);

- Кровоизлияниями в склеры;

- Развитием анемии с появлением симптомов, характерных для анемического синдрома (бледность, слабость, снижение АД, тахикардия, обморочные состояния).

Безусловно, каждая форма тромбоцитопатии может иметь какие-то свои отличительные черты, однако геморрагический синдром является ведущим для всех возрастных групп и всех видов данной патологии.

Возможные осложнения

Основные осложнения:

- иммунные нарушения;

- паралич;

- железодефицитная анемия;

- слепота;

- анемическая кома;

- ухудшение функции внутренних органов;

- частые кровотечения из носа.

Степень выраженности геморрагического симптома может быть разной. Легкое кровотечение появляется при склонности появления синяков при несущественных ударах и травмах. Например, они могут возникнуть при ношении узкой одежды, передавливания кожи резинкой.

При развитии сложного геморрагического синдрома есть риск кровопотери. В таком случае возникает угроза жизни.

Учитывая данную информацию, важно понимать, что при таких проявлениях необходимо своевременно обратится к врачу. Периодически потребуется прохождение обследований и контроль показателей крови

Дезагрегационная тромбоцитопатия

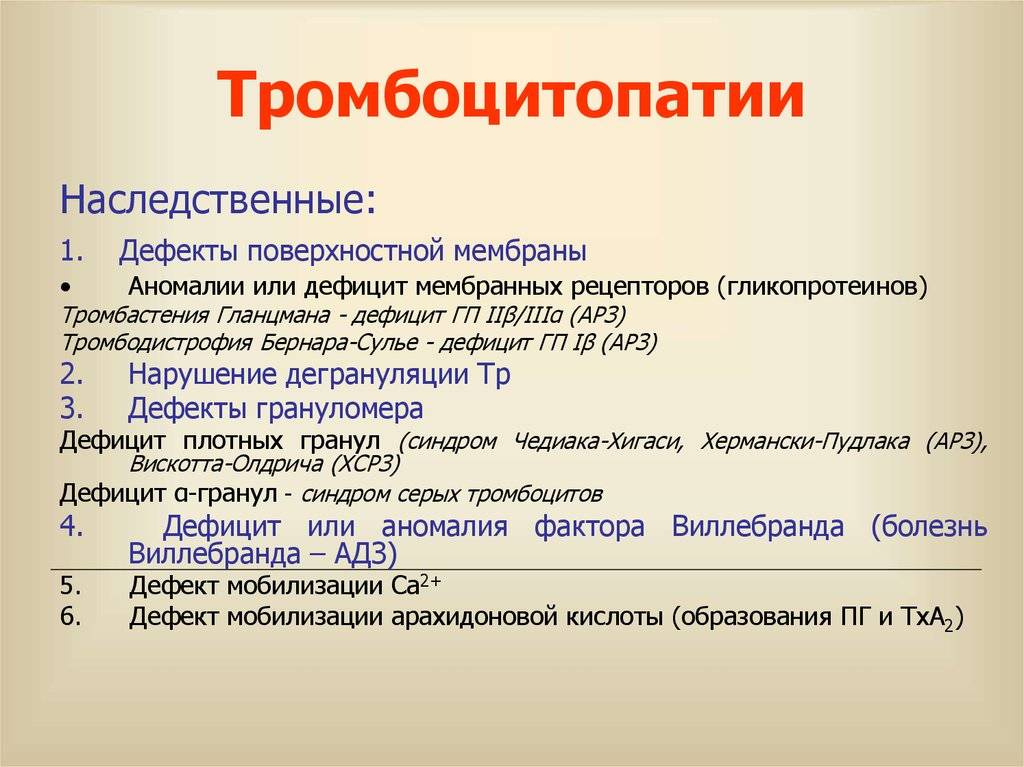

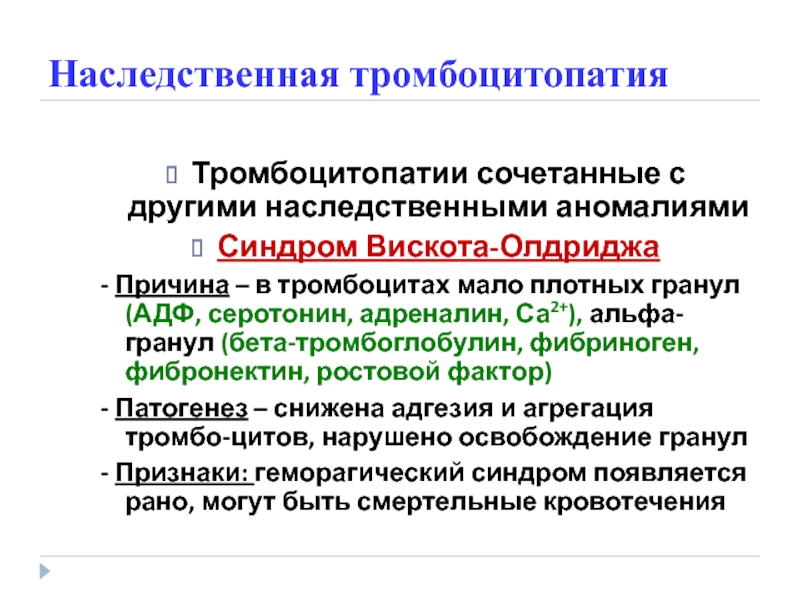

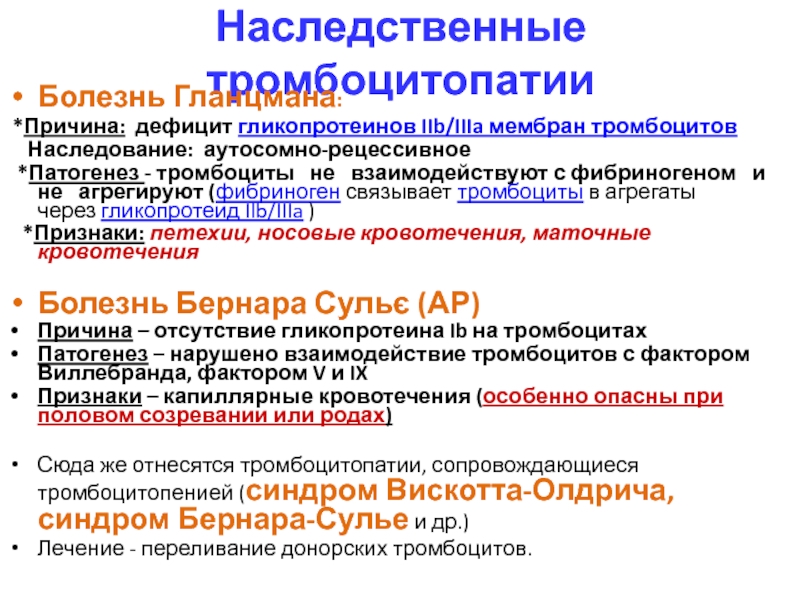

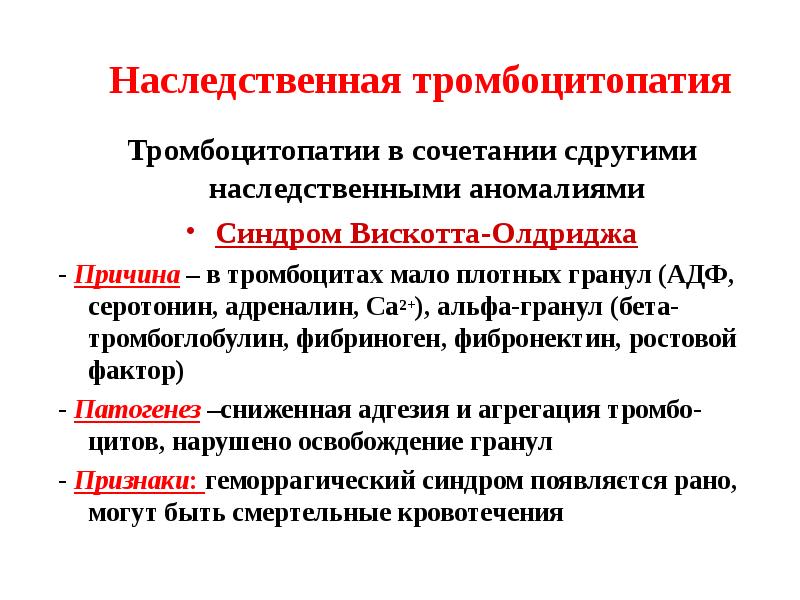

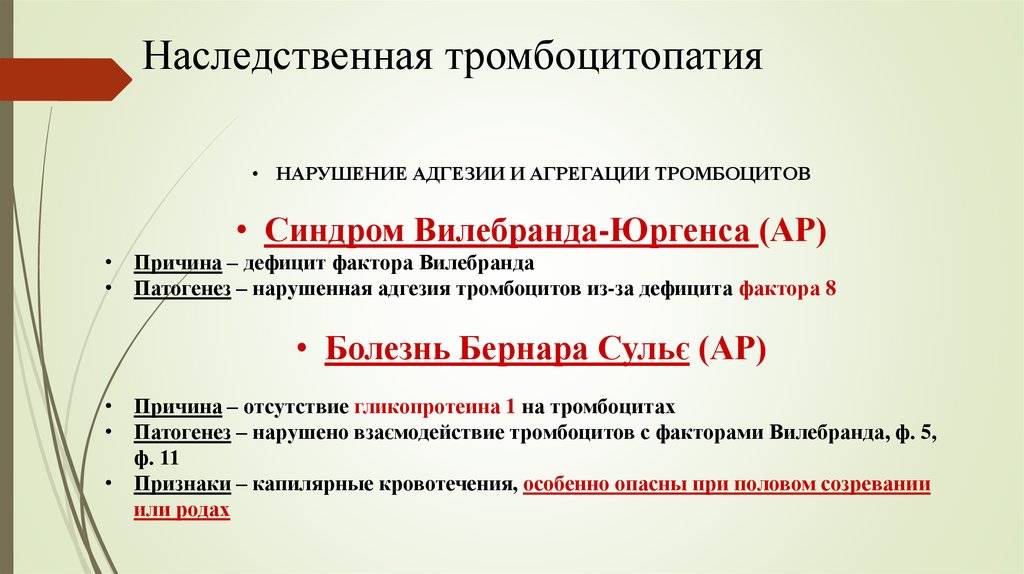

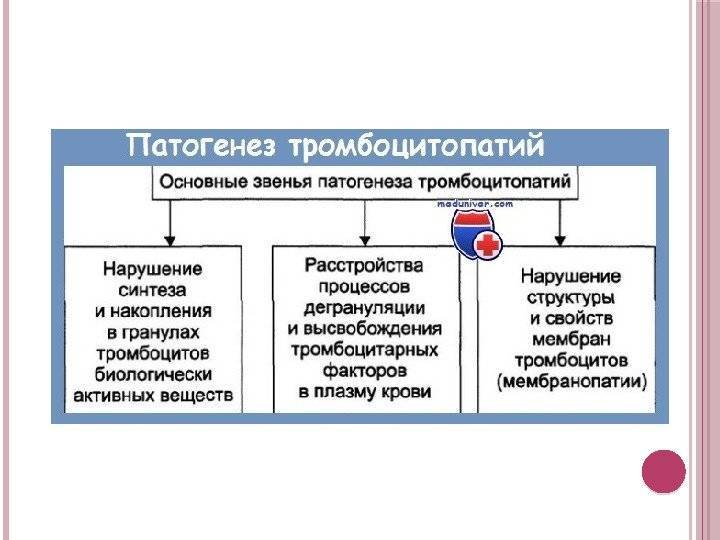

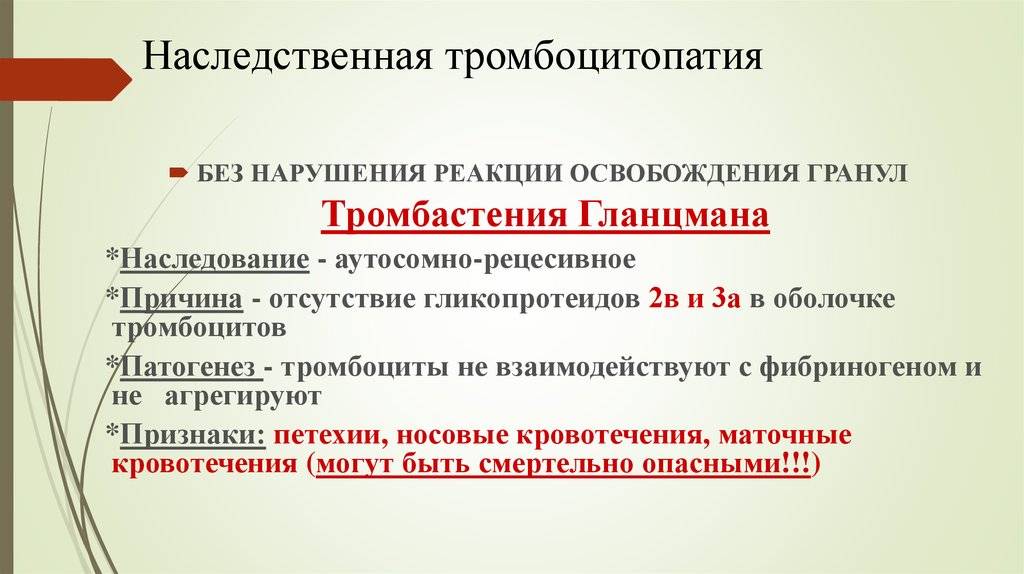

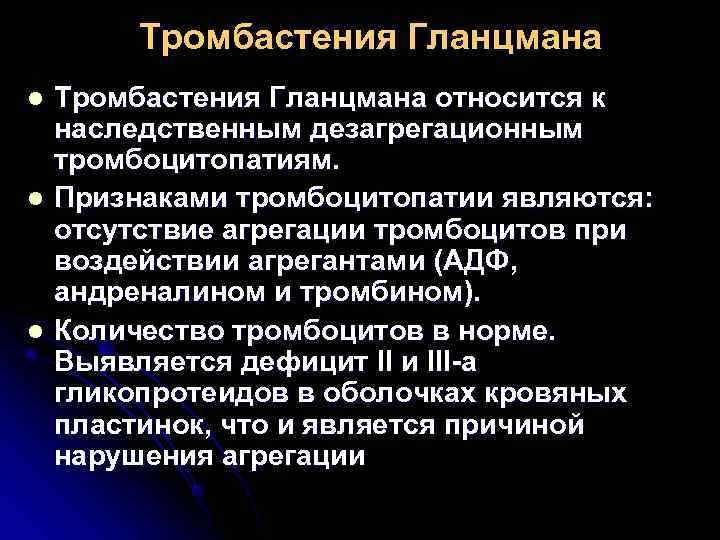

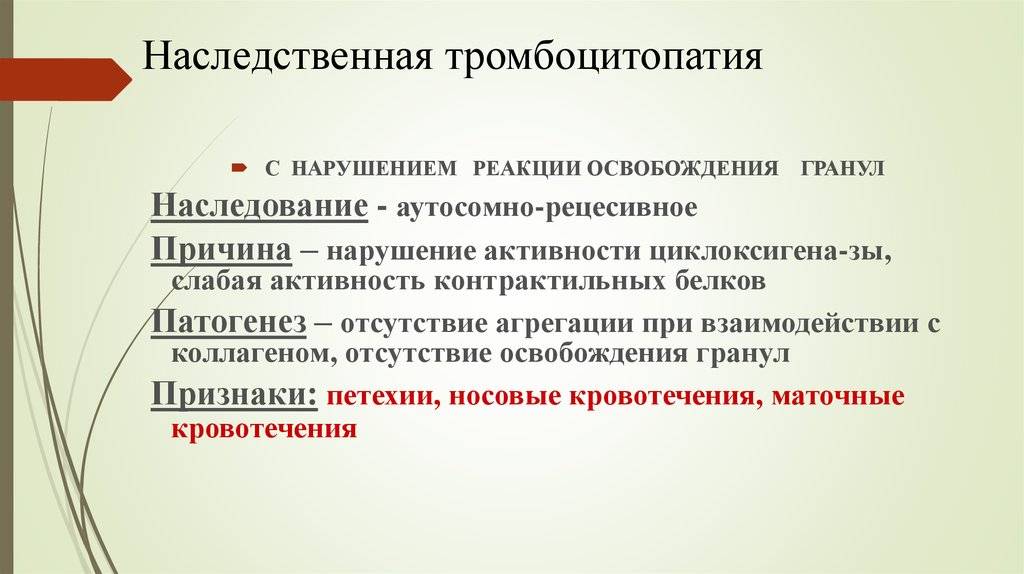

В основе патогенетического развития всех вариантов дезагрегационных тромбоцитопатий положено нарушение агрегационной способности кровяных клеток тромбоцитарного ряда. Одним из вариантов наследственной дезагрегационной тромбоцитопатии, протекающей без нарушения «процесса освобождения» является тромбастения Гланцмана, передающаяся как по доминантному, так и рецессивному типу наследования. В основе развития данного заболевания положена абсолютная недостаточность гликопротеидов на оболочке тромбоцитов, результатом чего является нарушение реакции с агентами, провоцирующими агрегацию. Основными клиническими проявлениями тромбастении Гланцмана является появление кожной сыпи в виде точечных петехий и гематом. В большей степени данная патология встречается среди девочек, у которых наблюдаются длительные эпизоды маточного кровотечения дисфункциональной природы и последующее развитие признаков постгеморрагического анемического синдрома тяжелой степени. Патогномоничным клиническим проявлением дезагрегационной тромбоцитопатии является развитие кровоизлияния в сетчатку глаза, а также внутримозгового кровоизлияния, которые считаются неблагоприятным прогностическим критерием.

Кроме того, наследственные дезагрегационные тромбоцитопатии могут протекать без нарушения «процесса освобождения», например аномалия Мея – Хегглина, для которой характерно значительное изменение морфологических характеристик тромбоцитов. Главными диагностическими критериями данной тромбоцитопатии являются не клинические правления, а лабораторные нарушения в виде выраженной тромбоцитопении и гигантских метрических параметров тромбоцитов.

При дезагрегационных тромбоцитопатиях, протекающих с нарушением «процесса освобождения», главным провокатором развития геморрагического синдрома является ослабление дегрануляции кровяных клеток тромбоцитарного ряда и освобождения физиологических тромбоцитарных факторов, которые при нормальных условиях освобождаются при взаимодействии тромбоцитов с коллагеном сосудистой стенки. Данная категория тромбоцитопатии относится к группе геморрагических синдромов, имеющих благоприятное течение и минимальные клинические проявления.

Лечение тромбоцитопатии

При решении вопроса о необходимости и объеме медикаментозного лечения, необходимого в каждом конкретном случае, основополагающим критерием является определение патогенетической формы тромбоцитопатии

Однако, при всех вариантах тромбоцитопатии важное значение имеет коррекция образа жизни пациента, подразумевающая ограничение факта какого-либо травматического влияния, который может стать причиной развития тяжелого кровотечения. Коррекция пищевого поведения заключается в резком ограничении употребления любых продуктов, содержащих уксус даже в минимальной концентрации

В случае приобретенной тромбоцитопатии известной этиологии, первоочередным мероприятием должно быть исключение негативного влияния провоцирующего фактора на развитие геморрагического синдрома (отмена лекарственных средств, оказывающих влияние на свертываемость крови).

В отношении медикаментозного лечения дезагрегационной тромбоцитопатии следует отдать предпочтение применению Аминокапроновой кислоты в суточной дозировке 12 г разделенной на 8 приемов, действие которой направлено на уменьшение кровоточивости и времени кровотечения. В большей степени отмечается положительное действие Аминокапроновой кислоты в отношении купирования внутриматочного и носового кровотечения, причем схема применения заключается в приеме препарата каждые первые шесть суток от начала менструального цикла, причем в минимальной эффективной дозировке. Следует учитывать, что длительное применение Аминокапроновой кислоты может провоцировать развитие аменореи, требующей дифференцировки с беременностью. Приоритетным путем введения препарата является пероральный, так как парентеральное введение Аминокапроновой кислоты может сопровождаться развитием серьезных осложнений в виде ДВС-синдрома.

Оральные контрацептивы помимо своего прямого действия обладают стимулирующим влиянием на процесс агрегации тромбоцитов, поэтому лекарственные средства данной фармакологической категории можно применять в терапии симптоматических тромбоцитопатий

Однако гормональные оральные контрацептивы следует применять с осторожностью лицам, склонным к развитию тромбозов и ДВС-синдрома (пациенты, страдающие промиелоцитарным лейкозом, коллагенозами, хроническими заболеваниями печени). Абсолютно противопоказано сочетание Аминокапроновой кислоты и оральных контрацептивов в лечении тромбоцитопатии

К вариантам патогенетической терапии дезагрегационной тромбоцитопатии относится сочетанное применение внутримышечного введения 1% раствора АТФ в дозе 2 мл с внутримышечным введением 25% раствора Сульфата Магния в дозе 5 мл.

При микроциркуляторном кровотечении хорошим местным гемостатическим действием обладает Адроксон (0,025% раствор подкожно в дозе 1 мл). Данный препарат используется даже в лечении пациентов склонных к развитию ДВС-синдрома, что значительно расширяет область его применения. В качестве местной терапии при кровоточивости десен или носовом кровотечении применяется метод использования турунд, смоченных в растворе Адроксона.

В ситуации, когда тромбоцитопатия сочетается с выраженным тромбоцитопеническим синдромом, целесообразно применение препаратов группы антагонистов брадикинина (Ангинин в суточной дозировке 1 г перорально), однако лечение этими средствами подразумевает длительный курс их применения.

Принципиальным отличием тромбоцитопатии от тромбоцитопении является то, что при данной патологии абсолютно противопоказана гемотрансфузия, так как данная манипуляция провоцирует усугубление дисфункции кровяных клеток тромбоцитарного ряда, что создает условия для развития ДВС-синдрома.

Местная терапия кровотечения заключается в орошении кровоточащей поверхности Аминокапроновой кислотой с применением ее 5% концентрации и последующим наложением аппликации фибринной пленки. В качестве профилактического медикаментозного лечения тромбоцитопатии, гематологами рассматривается назначение курса приема метаболических препаратов по специальной схеме: первые трое суток пероральный прием Рибоксина в суточной дозе 2,4 г одновременно с Оротатом калия в суточной дозе 1,5 г. Затем пациенту рекомендуется проведение внутримышечного введения витамина В12 в профилактической суточной дозе 1 мкг.

Тромбоцитопатия – какой врач поможет? При наличии или подозрении на развитие тромбоцитопатии следует незамедлительно обратиться за консультацией к таким врачам как гематолог или педиатр.

Диагностика

К сожалению, особенно часто запаздывает диагностика тромбоцитопатий у детей. Геморрагические симптомы (кровотечения из носа, десен, длительные – из небольших порезов) в большинстве случаев не удостаиваются особого внимания – мало ли, почему пошла кровь из носа, возможно, ребенок корочку содрал или сосуды близко расположены? Многочисленные неизвестного происхождения синяки также торопятся объяснить повышенной подвижностью детей. Однако уточнение диагноза, ранняя консультация специалиста и своевременное лечение – первостепенная задача, поскольку при запоздалой диагностике может развиться анемический синдром, с которым также придется вести борьбу. А поскольку на первом приеме диагноз может быть только заподозрен, диагностический поиск тромбоцитопатий проходит несколько стадий:

- Осмотр кожных покровов, расспрос, оценка симптоматики, проведение эндотелиальных проб (щипка, жгута, манжеты), они при данной болезни – положительны (на теле остаются «синячки» и точечные геморрагии – петехии);

- Выяснение семейного анамнеза (наличие патологии у близких родственников);

- Всестороннее тестирование системы свертывания.

Главными методами, способными установить наличие патологии системы свертывания являются лабораторные анализы:

- ОАК (общеклинический анализ крови) с подсчетом кровяных пластинок;

- Гемостазиограмма (коагулограмма);

- Возможно, с целью оценки качества кроветворения, возникнет необходимость в получении пунктата костного мозга или в трепанобиопсии.

Хотя диагностика и определение формы тромбоцитопатий строится на всестороннем анализе гемостаза, оценке функциональных возможностей тромбоцитов отводится главная роль, поэтому тромбоциты исследуются особенно тщательно. Выполняется вычисление содержания стимуляторов в секреторной реакции (дегрануляции), названной «реакцией освобождения», расчет размеров и численности в сообществе всех клеток крови, анализ морфологических особенностей и прочих характеристик, как самих кровяных пластинок, так и их предшественников – мегакариоцитов.

Лабораторное тестирование проводится не менее трех раз в различные периоды болезни (период геморрагической симптоматики и период ремиссии).

Лечение

Первый шаг к лечению – ликвидация негативных воздействий неблагоприятных факторов, усиливающих кровоточивость. Например, алкоголь и отдельные блюда (домашние заготовки с уксусом и салицилатами) попадают под строжайший запрет. Зато витамины (А, Р, С), наоборот, занимают достойное место в рационе. Кроме этого, их назначают (преимущественно в зимне-весенний период, когда собственные запасы истощаются) в виде медикаментозных форм.

Придется пациенту забыть и о препаратах, нарушающих функции тромбоцитов и способствующих усилению кровоточивости (НПВП, аминазин, фибринолитики, антикоагулянты, антибиотики пенициллинового ряда и др.). Прямой антикоагулянт гепарин используется исключительно по жизненным показаниям (в случае развития ДВС-синдрома).

Для лечения сопровождающихся значительной кровоточивостью наследственных видов тромбоцитопатий у детей и взрослых (эссенциальная атромбия, дезагрегационная тромбоцитопатия, болезнь Виллебранда легкой и среднетяжелой формы) назначают аминокапроновую кислоту в дозе, рассчитанной в соответствии с весом. Особенно выражен положительный эффект от препарата при кровотечениях из матки и носовых ходов.

Полезной оказывается аминокапроновая кислота и в случае приобретенной патологии первичного гемостаза (тромбоцитопатии, возникшие после массивных гемотрансфузий, приема лекарственных средств, маточных кровотечений, вызванных снижением эстрогенов).

Аминокапроновую кислоту назначают внутривенно, однако следует учитывать, что введение ее в вену может спровоцировать тромбозы или ДВС-синдром, поэтому препарат используют осторожно и только в экстренных случаях, когда кровотечение угрожает жизни больного. Для лечения нарушений тромбоцитарно-сосудистого гемостаза различного генеза, помимо аминокапроновой кислоты, нередко применяются ее «родственники» – транексамовая кислота, которая имеет таблетированные формы (циклокапрон) и парааминометилбензойная кислота (ПАМБА)

Для лечения нарушений тромбоцитарно-сосудистого гемостаза различного генеза, помимо аминокапроновой кислоты, нередко применяются ее «родственники» – транексамовая кислота, которая имеет таблетированные формы (циклокапрон) и парааминометилбензойная кислота (ПАМБА).

Напоминают тромбоцитам об их непосредственных задачах (склеиваться и образовывать конгломераты) и противозачаточные средства (синтетические гормональные контрацептивы), они помогают заметно снизить кровоточивость при симптоматических (приобретенных) формах. Однако, как говорят, существует и обратная сторона медали. Положительному кровоостанавливающему эффекту оральных контрацептивов противостоит риск тромбозов и провокация ДВС-синдрома. Также может оказаться опасным для жизни одновременное применение противозачаточных средств и аминокапроновой кислоты. Здесь без профилактики ДВС вряд ли получится обойтись.

Другие препараты, назначаемые при различных видах тромбоцитопатий:

- АТФ (аденозинтрифосфат) совместно с сернокислой магнезией (MgSO4). Подобная терапия дает эффект при парциальной дезагрегационной тромбоцитопатии, протекающей с нарушением «реакции освобождения, и практически бесполезна в случае эссенциальной атромбии, тромбастении Глянцмана, синдроме Хержманского-Пудлака и синдроме «серых тромбоцитов»;

- Адроксон – повышает функциональные способности кровяных пластинок, содействует нормализации микроциркуляторного гемостаза, препарат назначают при любых видах патологии, в том числе, сочетающихся с ДВС-синдромом;

- Дицинон (внутримышечно, подкожно, перорально);

- Антагонисты брадикинина (ангинин, пармидин);

- Синтетические производные вазопрессина (реместил, терлипрессин), которые вызывают рост активности фактора Виллебранда и сочетаются с другими гемостатическими средствами (аминокапроновая кислота, криопреципитат);

- Антигемофильная плазма и криопреципитат (используется при болезни Виллебранда, как главное заместительное лечение, а также при тромбастении Глянцмана, эссенциальной атромбии, приобретенных тромбоцитопатиях).

Следует отметить, что гемотрансфузии в большинстве случаев гемостатического эффекта не дают и пользы не приносят, а переливания больших объемов крови еще и усложняют ситуацию, поскольку приводят к развитию ДВС с тромбоцитопенией потребления. Правда, при массивных кровопотерях все же трудно избежать переливаний плазмы свежезамороженной, тромбоконцентрата, эритроцитарной массы.

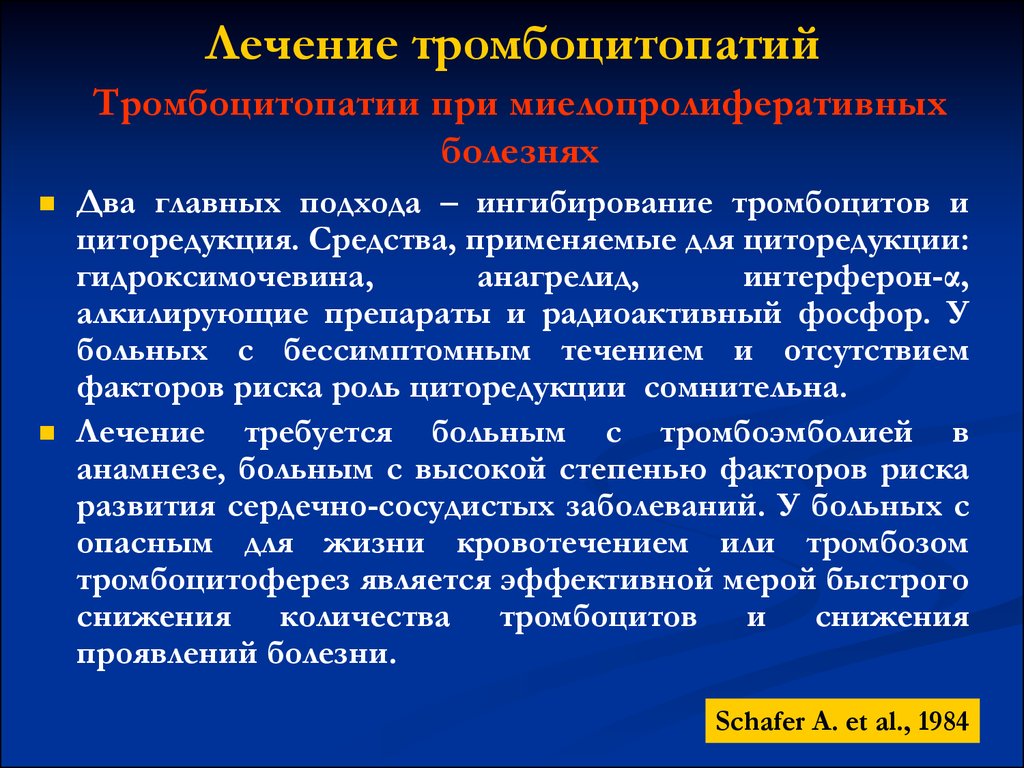

Лечение тромбоцитопатий

При наследственных тромбоцитопатиях проведение этиотропного лечения невозможно. Поэтому весь комплекс терапевтических мероприятий делится на неотложную терапию по купированию геморрагического синдрома и профилактическое лечение. В течение всей жизни пациентам с тромбоцитопатией запрещается употребление уксуса с пищей (в т. ч. в консервах), алкоголя. Рекомендуется обогащение рациона продуктами, богатыми витаминами А, С и Р; арахисом.

Медикаментозная терапия тромбоцитопатии проводится гемостатическими средствами (этамзилат натрия, адроксон, кальция глюконат, аминокапроновая кислота и др.), препаратами метаболического действия (инозин, АТФ, оротат калия, фолиевая кислота). Полезно употребление кровоостанавливающих фитосборов. Плановые профилактические курсы лечения тромбоцитопатии рекомендуется проводить 2-4 раза в год в зависимости от тяжести геморрагического синдрома.

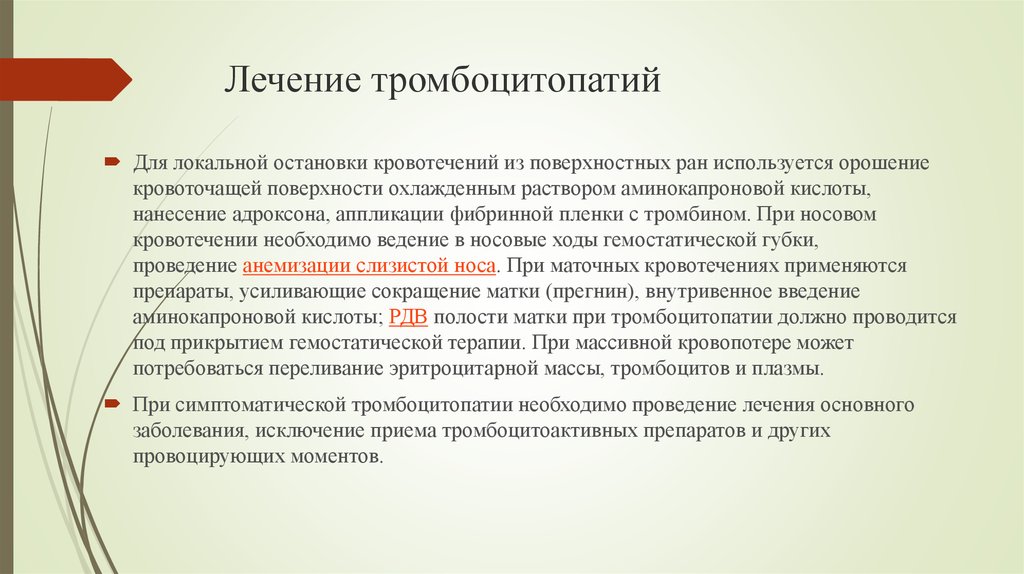

Для локальной остановки кровотечений из поверхностных ран используется орошение кровоточащей поверхности охлажденным раствором аминокапроновой кислоты, нанесение адроксона, аппликации фибринной пленки с тромбином. При носовом кровотечении необходимо ведение в носовые ходы гемостатической губки, проведение анемизации слизистой носа. При маточных кровотечениях применяются препараты, усиливающие сокращение матки (этистерон), внутривенное введение аминокапроновой кислоты; РДВ полости матки при тромбоцитопатии должно проводится под прикрытием гемостатической терапии. При массивной кровопотере может потребоваться переливание эритроцитарной массы, тромбоцитов и плазмы.

При симптоматической тромбоцитопатии необходимо проведение лечения основного заболевания, исключение приема тромбоцитоактивных препаратов и других провоцирующих моментов.

Симптомы

У пациента развивается повышенная кровоточивость и появляются кровоизлияния (слизистые оболочки и кожные покровы). Они возникают в виде скоплений точек и синяков. Кровопотери начинаются даже при незначительных травмах и механических воздействиях. Дополняется это все низкой свёртываемостью крови.

Во время менструаций у пациенток женского пола начинаются маточные кровотечения. У больных при травмах может течь кровь из носа.

В каловых массах и моче нередко видна примесь крови, в рвотных массах тоже могут наблюдаться капли крови.

Одним из главных симптомов, дополняющих клиническую картину болезни, является анемия. При этом состоянии пациент ощущает хроническую усталость и слабость. Он теряет свою работоспособность, у него кружится голова. Возможно обмороки, шумит в ушах, перед глазами мелькают «мушки».

Задайте свой вопрос врачу клинической лабораторной диагностики

Анна Поняева. Закончила нижегородскую медицинскую академию (2007-2014) и Ординатуру по клинико-лабораторной диагностике (2014-2016).

Причины тромбоцитопатии

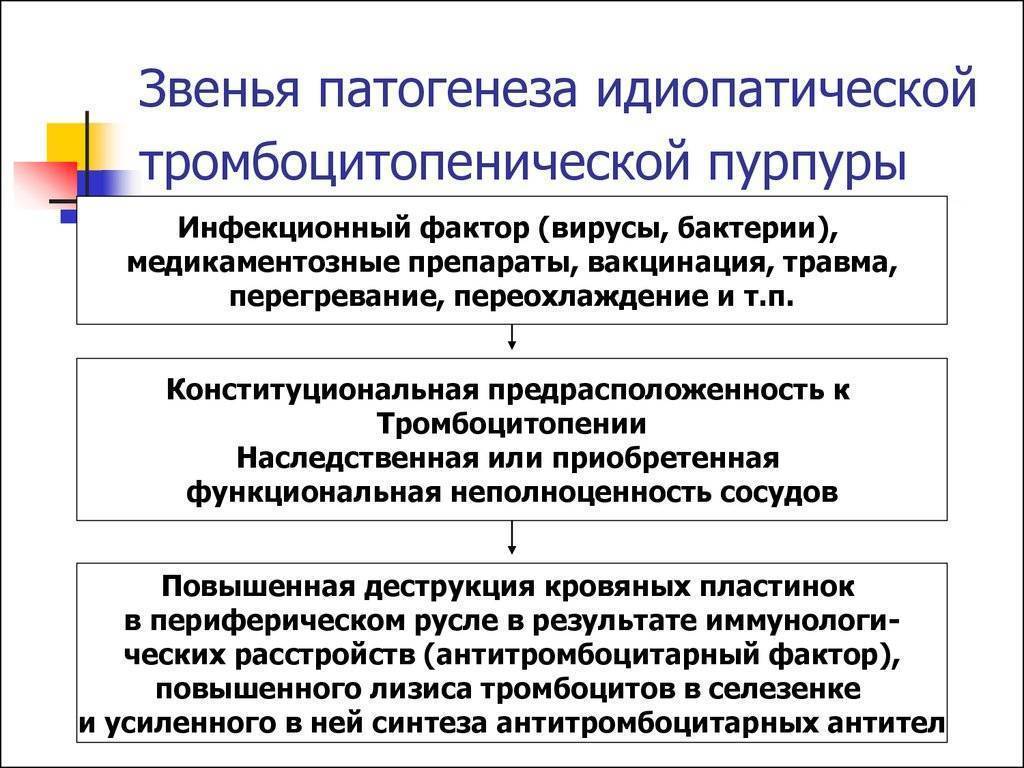

Система первичного тромбоцитарно-сосудистого гемостаза состоит из последовательной цепи реакций (адгезия, агрегация тромбоцитов, ретракция сгустка крови, активация плазменогена), поэтому исключение хотя бы одного из этих физиологических процессов влечет за собой развитие геморрагического синдрома различной степени интенсивности.

Под адгезией подразумевается «прилипание тромбоцитарных клеток» друг к другу и к эндотелию сосуда, провокатором которого является травматическое повреждение сосудистой стенки. В процессе развития адгезии тромбоцитов опосредованно принимает участие несколько гемостатических факторов (фактор Виллебранта, ионы кальция, мембранные гликопротеины тромбоцитов). По окончанию адгезивной реакции запускается механизм увеличения тромбоцитарной массы (агрегация), на которую оказывает стимулирующее влияние широкий спектр биологически активных веществ в виде тромбина, аденозинфосфата, катехоламинов и серотонина. В результате ретракции кровяного сгустка, при которой из общего тромбоцитарного конгломерата отделяется жидкая составляющая в виде сыворотки, тромб уплотняется и плотно прикрепляется к сосудистой стенке.

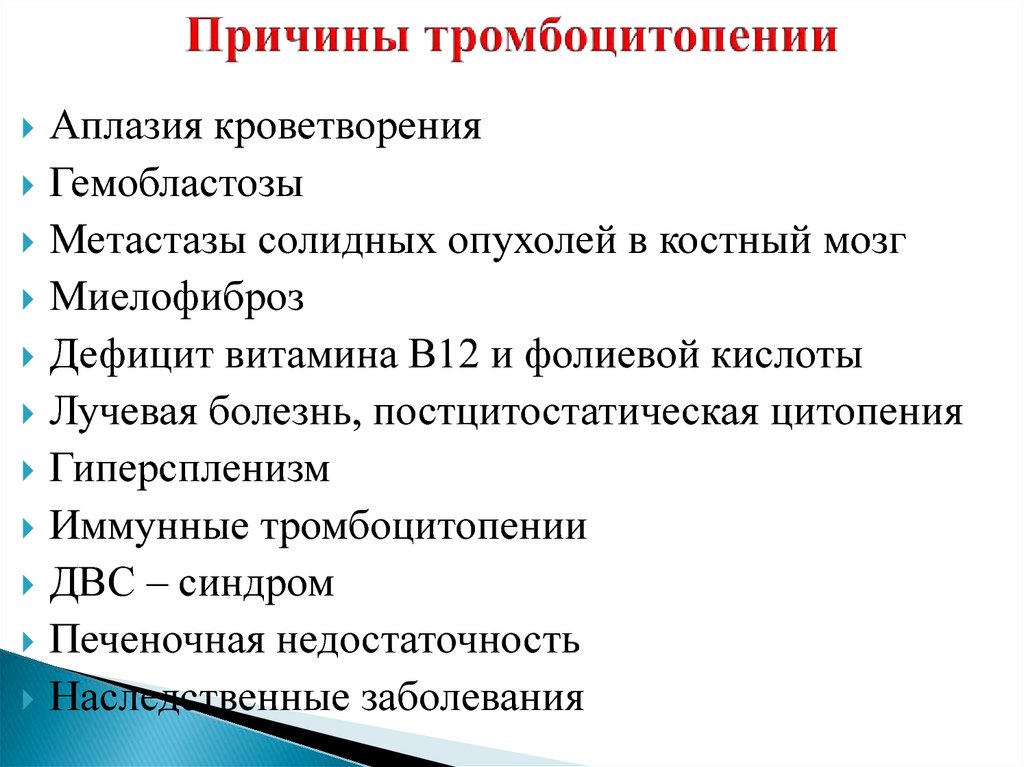

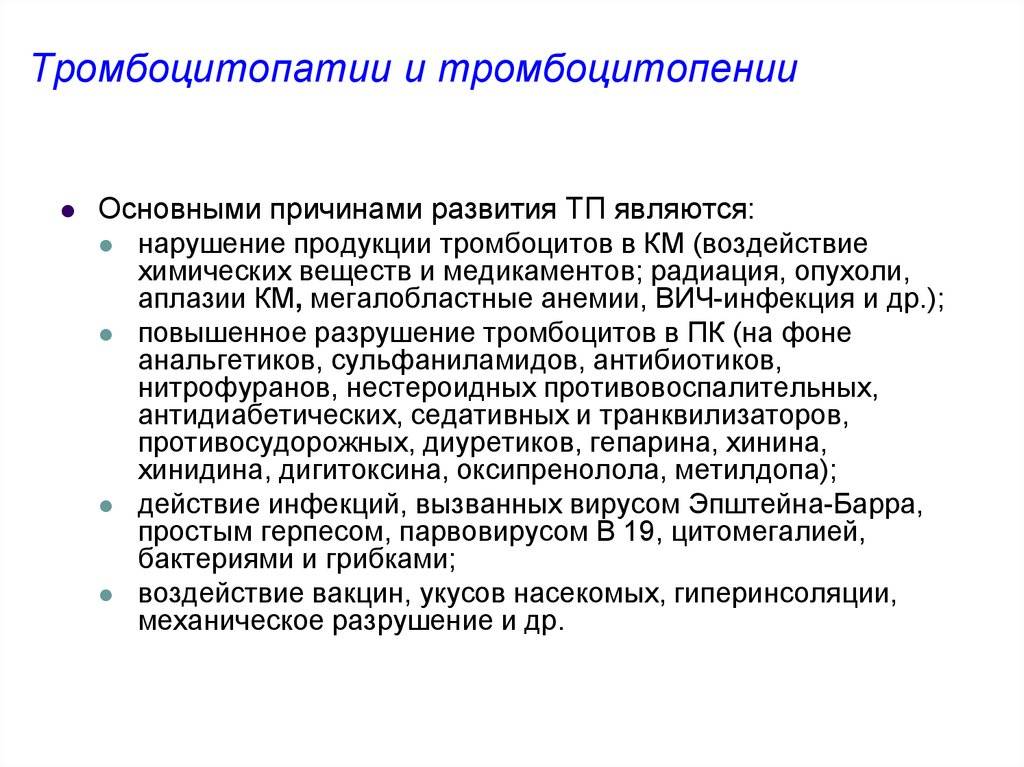

На процесс развития тромбоцитопатии врожденного генеза оказывает негативное влияние дефект генов, ответственных за кодирование тех или иных факторов, принимающих участие в реализации гемостаза на различных этапах. Примечательным фактом является то, что тромбоцитопатии врожденной природы наследуются как по рецессивному, так и доминантному варианту наследования, что объясняет широкое распространение данной патологии в общей популяции.

Самой распространенной причиной развития тромбоцитопатии вторичного генеза является длительный прием некоторых лекарственных средств группы антикоагулянтов и нестероидных противовоспалительных препаратов. Особенностью приобретенных тромбоцитопатий является то, что все они относятся к функциональным патологическим состояниям и нивелируются после устранения первопричины их возникновения. Кроме того, различные заболевания крови могут оказывать опосредованное влияние на состояние кровяных клеток тромбоцитарного ряда, тем самым провоцируя развитие тромбоцитопатии, что имеет место при ДВС-синдроме, лейкозе и тяжелых формах анемии.

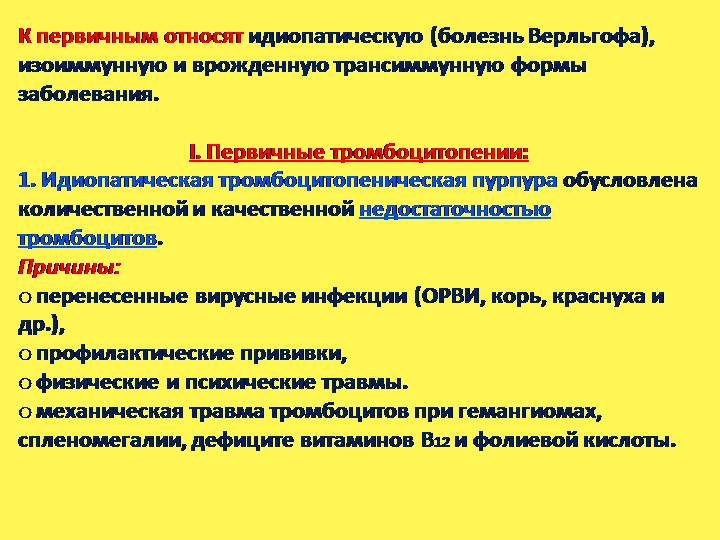

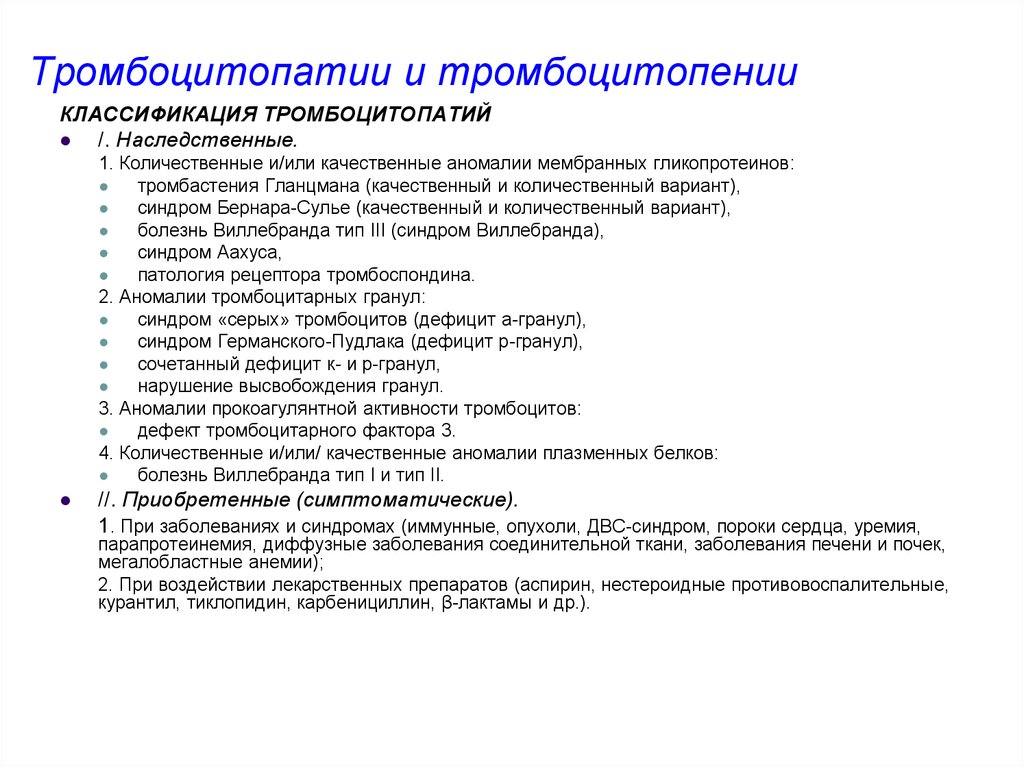

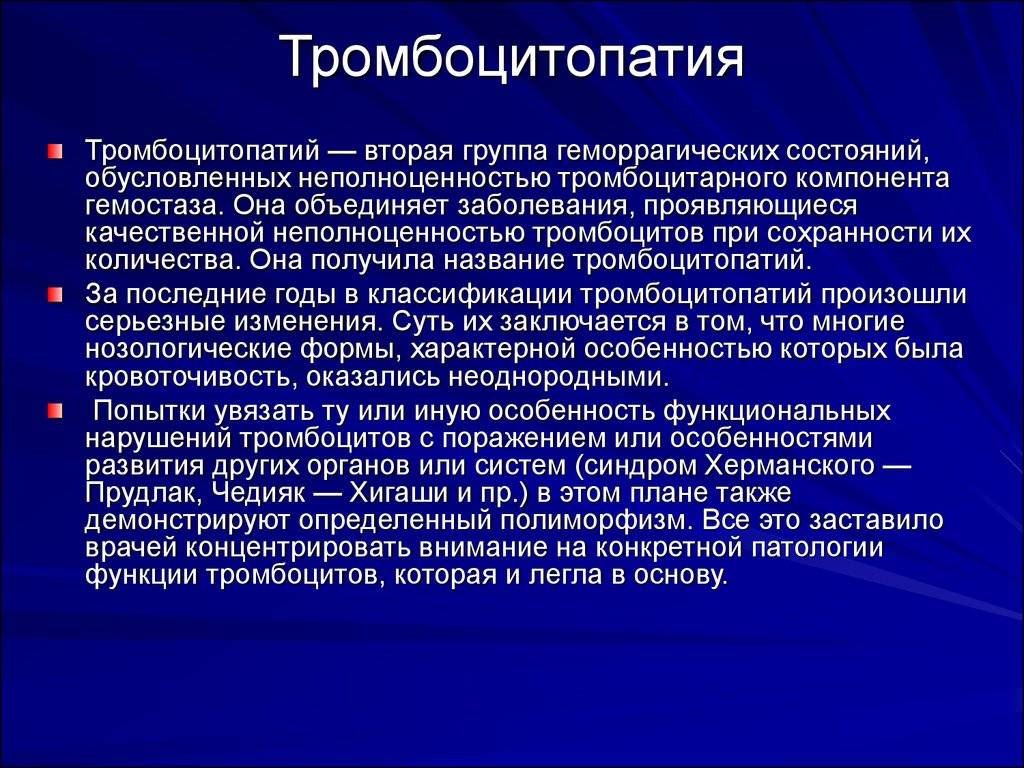

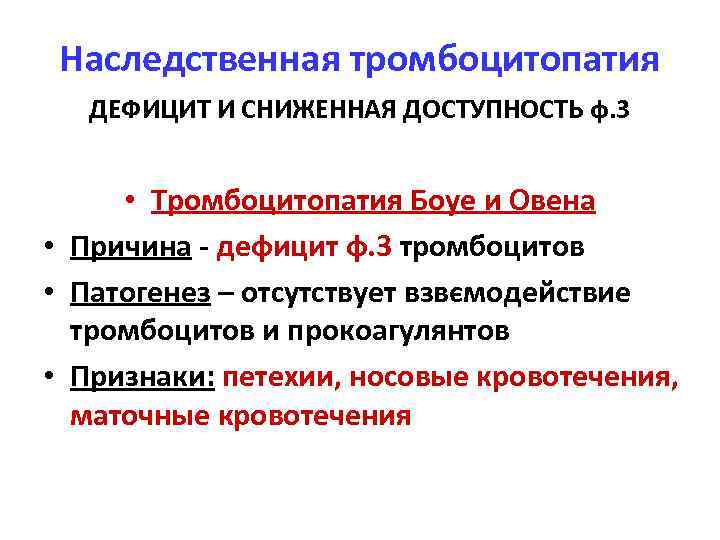

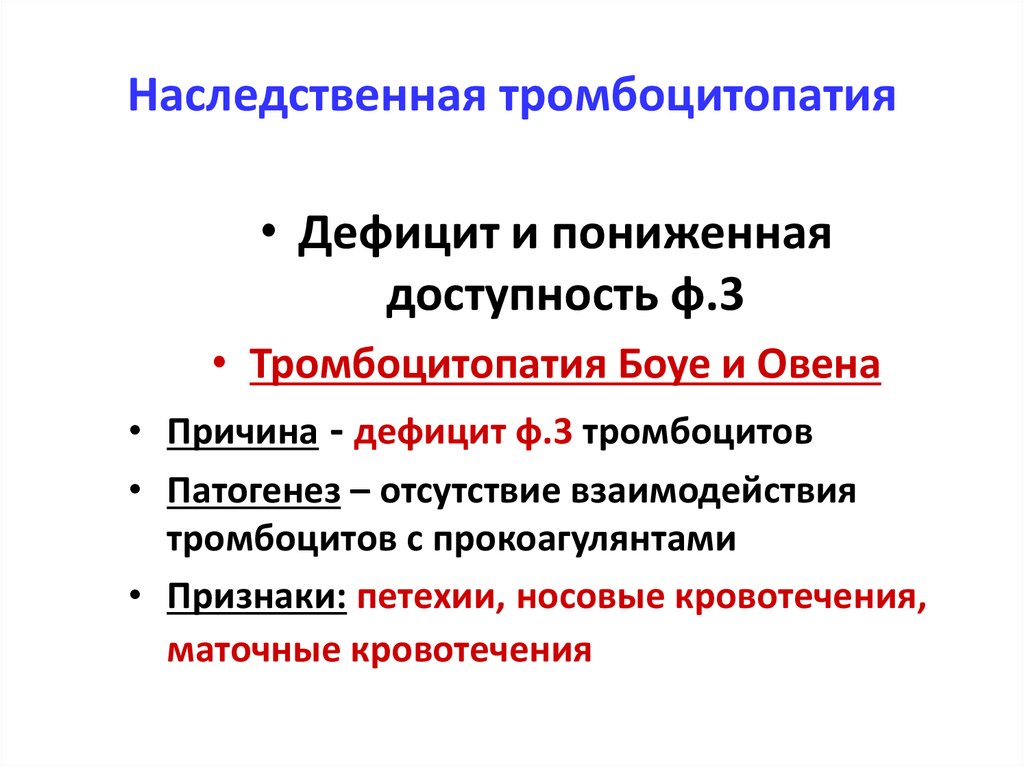

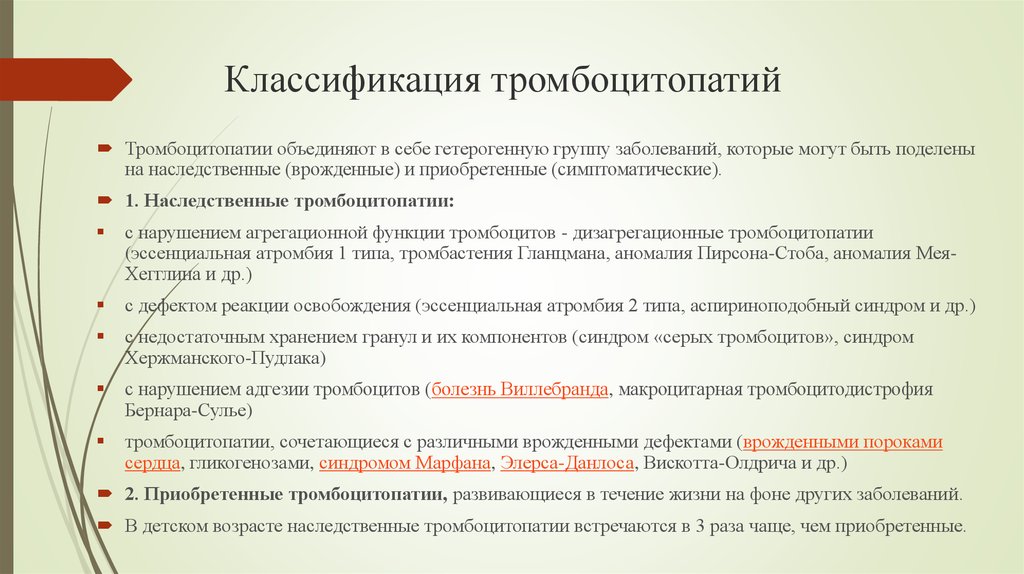

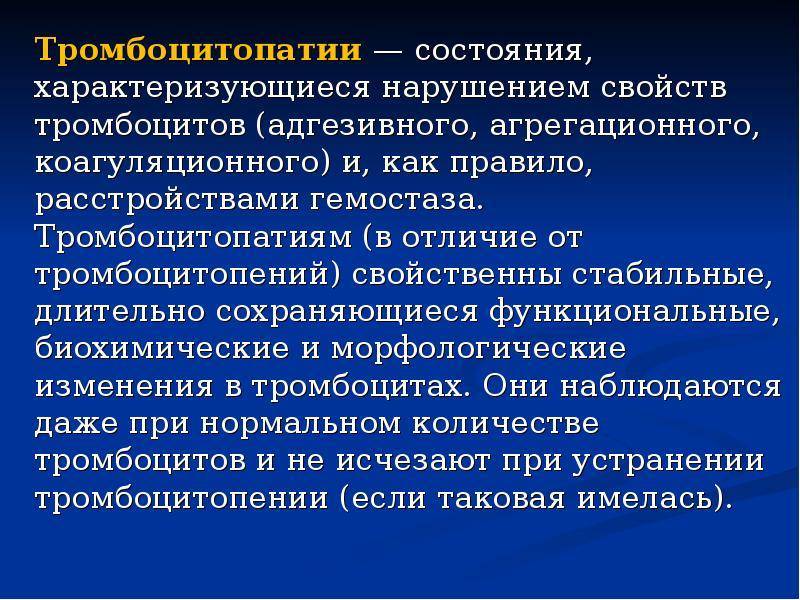

Что такое Тромбоцитопатии –

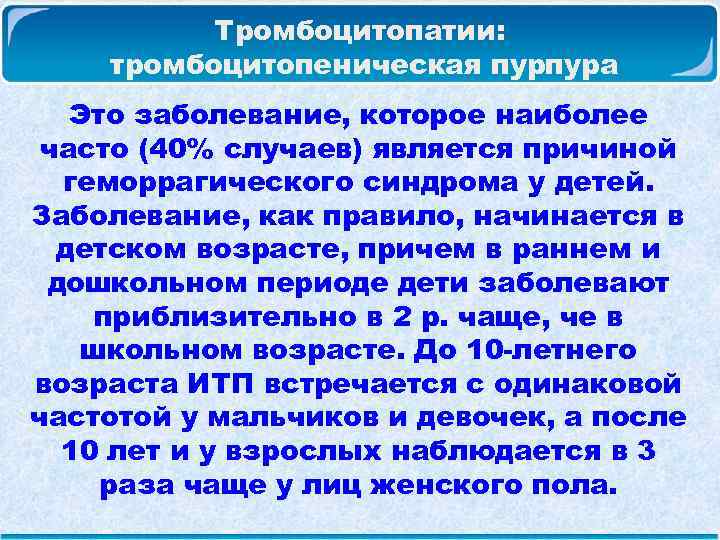

Тромбоцитопатии представляют собой обширную группу заболеваний, возникающих в результате качественной неполноценности и нарушения функции кровяных пластинок -тромбоцитов. Данная патология является довольно распространенной. Именно с ней связано большинство кровоизлияний, менструальных кровотечений неясного происхождения, десневых и носовых кровотечений, продолжительных подтеканий крови после удаления зубов, при порезах. Такая кровоточивость при сниженном или нормальном содержании тромбоцитов в крови и малоизмененной коагулограмме всегда должна наводить врача на мысль о качественной неполноценности кровяных пластинок.

Среди наследственных геморрагических диатезов регистрируемые тромбоцитопатии занимают по частоте первое место – 36% от общего числа больных. При активном выявлении легких форм заболеваний такой природы этот показатель доходит до 60-65%.

Помимо наследственных форм, часто встречаются всевозможные вторичные нарушения функции тромбоцитов, обусловленные гемобластозами, болезнями печени и почек, токсическими и лекарственными воздействиями, массивными переливаниями крови, ДВС-синдромом, активизацией фибринолиза и многими другими причинами.

Распознавание и дифференцировка тромбоцитопатии базируются на комплексном исследовании гемостаза, функций кровяных пластинок, оценке содержания в них и реакции освобождения тромбоцитарных факторов и гранул, определении числа, размера, морфологии и ряда других свойств этих клеток, а также мегакариоцитов.

Диагностика тромбоцитопатий

Как показывает практика, диагноз тромбоцитопатии у детей редко устанавливается своевременно. Участковые педиатры, как правило, не придают должного значения геморрагическим проявлениям и направляют детей к узким специалистам: детскому ЛОРу – при носовых кровотечениях; детскому гинекологу – при обильных менструациях; детскому стоматологу – при кровоточивости десен и т. д. Между тем, дети с тромбоцитопатиями нуждаются в как можно более ранней специализированной консультации гематолога для уточнения диагноза и формы тробоцитопатии.

Диагностика тромбоцитопатии включает несколько этапов, главными из которых являются анализ клинических проявлений и семейного анамнеза, углубленное исследование системы гемостаза. Функциональные эндотелиальные пробы (баночная, манжеточная, щипковая, проба жгута) при тромбоцитопатиях, как правило, положительные: на коже, в месте воздействия остаются многочисленные петехии или кровоподтек.

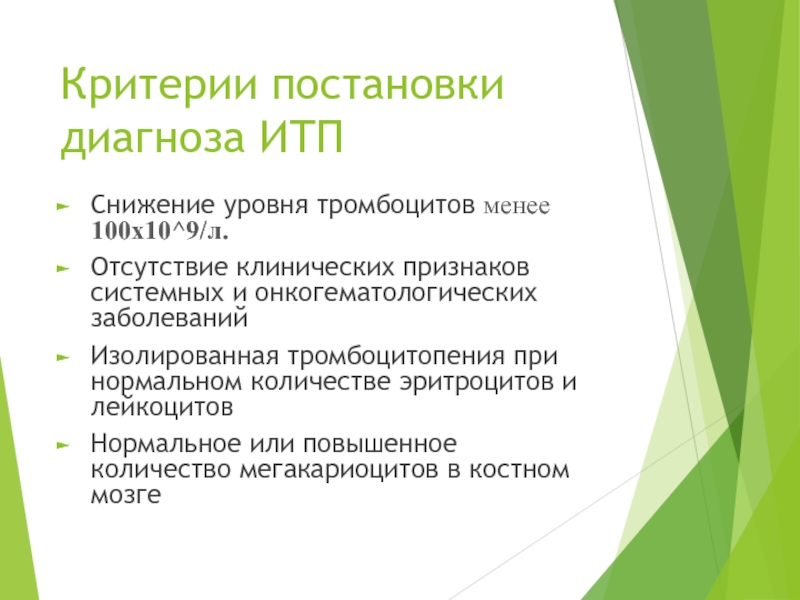

Лабораторный этап диагностики тромбоцитопатии начинается с клинического анализа крови, определения времени кровотечения, показателей коагулограммы. В процессе диагностического поиска тромбоцитопатии проводится определение количества тромбоцитов и тромбоцитарной формулы, изучение их морфометрических характеристик и функции (адгезивности; агрегационной активности тромбоцитов с АДФ, ристомицином, адреналином, тромбином, коллагеном; определение тромбоцитарных факторов свертывания и др.). Лабораторное обследование ребенка с тромбоцитопатией должно выполняться не менее 3-х раз в разные периоды заболевания (во время клинической ремиссии и в момент геморрагических проявлений).

Для оценки функции кроветворения в некоторых случаях назначается проведение стернальной пункции или трепанобиопсии и исследование миелограммы.

Лечение приобретенных и наследственных тромбоцитопатий

Диета больных тромбоцитопатиями должна быть витаминизирована с исключением уксуссодержащих консервированных продуктов. Дополнительно назначаются поливитамины, отвар крапивы и орехи арахиса.

Для лечения исключаются препараты, вызывающие нарушение свойств тромбоцитов: салицилаты, курантил, папаверин, эуфиллин, индометацин, бруфен, карбенициллин, нитрофураны. Чтобы вылечить тромбоцитопатии нужно ограничить прием препаратов, ингибирующих метаболизм арахидоновой кислоты и нарушающих функции тромбоцитов, а также физиотерапевтические процедуры (УФО, УВЧ).

Проводится лечение тромбоцитопатии и сопутствующих ей заболеваний и санация хронических очагов инфекции.

Общая гемостатическая терапия тромбоцитопатий

При кровотечении назначается 5% раствор ε,-аминокапроновой кислоты в суточной дозе 200 мг/кг, У3 которой вводят в/в капельно, остальная часть принимается внутрь. В дальнейшем при уменьшении кровоточивости препарат принимают внутрь. Эпсилон-Аминокапроновая кислота стимулирует адгезивно-агрегационные свойства тромбоцитов и повышает резистентность сосудистой стенки. Аналогично используется 12,5% раствор дицинона (этамзилат натрия) внутривенно по 2-4 мл, а затем внутрь по 1-2 таблетке 4 раза в день для лечения. Дицинон уменьшает тормозящее действие простациклина на агрегацию тромбоцитов. Вместо дицинона для лечения может использоваться 0,025% раствор адроксона внутримышечно по 1-2 мл. Для остановки кровотечения применяют внутривенные вливания 10% раствора кальция глюконата по 1-5 мл в зависимости от возраста.

Местная гемостатическая терапия тромбоцитопатий

- При носовых кровотечениях закапывают 3% раствор перекиси водорода + смесь растворов тромбина, адроксона и аминокапроновой кислоты (1 амп. тромбина + 50 мл 5% аминокапроновой кислоты + 2 мл 0,025% раствор адроксона). Этот же раствор используется для купирования послеоперационных и маточных кровотечений.

- При маточных кровотечениях для усиления сократительной способности матки применяют прегнин, а при подтвержденных гормональных нарушениях – эстрогенные препараты внутримышечно: фолликулин (5000-10000 ЕД), синэстрол (2 мл 0,1% раствора).