Упражнения для исправления осанки у детей

Существует большое количество комплексов упражнений для осанки детям. Ниже вы найдете базовый комплекс, который можно применять как для исправления осанки, так и для профилактики ее нарушений.

Эти упражнения для осанки являются универсальными, их можно делать детям 10 лет, более старшим или младшим, а также взрослым.

Упражнения для правильной осанки у детей также должны укреплять мышцы спины. Время выполнения их составляет 30 секунд – три минуты. Они могут быть следующими:

- Сядьте на пол, коленки подтяните к себе, обхватывая их руками. Нужно покататься на спине по полу, а затем вернуться в исходное положение.

- Исходная позиция – лежа на спине. Выполняйте круговые движения ногами, имитируя езду на спине.

- Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища, ноги согните в коленках. Таз оторвите как можно выше от пола, удержитесь в таком положении на пять секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторить упражнение пять раз.

- Ребенку нужно упереться в пол руками, мама же в это время должна взять его за лодыжки. Пусть малыш ходит на руках в течение 2-3 минут.

- Поочередно ходите на пятках, носках, внешних краях стоп по полминуты. Затем встаньте на четвереньки и вытягивайте левую руку и правую ногу, а затем смените их.

Упражнения для осанки детям 3-4 лет должны выполняться в виде игры. Они могут быть следующими:

Комплекс упражнений для детей с нарушением осанки лучше всего выполнять спустя или за час до приема пищи утром либо вечером.

Важно подобрать правильные упражнения для исправления осанки у подростков. Они могут быть следующими:. Правильный комплекс упражнений для исправления осанки у детей, который можно выполнять и в домашних условиях, поможет решить имеющиеся проблемы

Помните, что чем раньше начать работу над правильной осанкой, тем выше вероятность того, что вы предупредите все возможные негативные последствия в дальнейшем

Правильный комплекс упражнений для исправления осанки у детей, который можно выполнять и в домашних условиях, поможет решить имеющиеся проблемы. Помните, что чем раньше начать работу над правильной осанкой, тем выше вероятность того, что вы предупредите все возможные негативные последствия в дальнейшем.

Вздрагивания детей при температуре

Если у малыша высокая температура, то родителям необходимо контролировать сон малыша. Вздрагивания во время сна при температуре могут обозначать наличие заболеваний. Нередко частые вздрагивания свидетельствуют о наличии судорожного синдрома. При такой патологии у ребенка очень быстро увеличивается температура до критических показателей свыше 39 градусов.

Если при температуре кроха дергается во сне, то не исключено, что у малыша имеются расстройства психики или повреждения коры головного мозга. Допускать повышения температуры до критических показателей очень опасно, даже на непродолжительное время. Если у детей имеются проблемы с сердцем, то даже кратковременное повышение температуры свыше 39 градусов может спровоцировать фатальный исход.

Температура тела обычно повышается в ночное время, поэтому если ребенок болеет, то родителям необходимо контролировать ее значения. Для понижения температуры требуется применять жаропонижающие препараты, которые пользуются огромным успехом. Зачастую такие жаропонижающие препараты представлены в виде таблеток, сиропов или ректальных свечей. Быстродействие наблюдается от применения ректальных свечей.

Фебрильные судороги – это одна из самых больших проблем, которые встречаются у детей. Зачастую судороги появляются по причине ослабленности ЦНС, что диагностируется примерно у 30% всех детей. Повышение температуры до 39 градусов также может спровоцировать развитие судорог. При появлении фебрильных судорог родителям необходимо следить за состоянием малыша. Судороги характеризуются не только вздрагиваниями во сне, но еще и появлением пены во рту, а также выделением рвотных масс. При обнаружении судорог от родителей требуется только одно – вызвать немедленно скорую помощь.

До момента прибытия скорой помощи, следует запомнить продолжительность данного явления, а также характерную симптоматику. Эти сведения позволят врачу сделать вывод о том, как проводить купирование данного отклонения. Недостатком такого явления можно назвать тот факт, что субфебрильные судороги встречаются достаточно часто, поэтому родителям следует всегда быть на чеку, особенно когда у ребенка имеется повышенная температура.

Диагностика

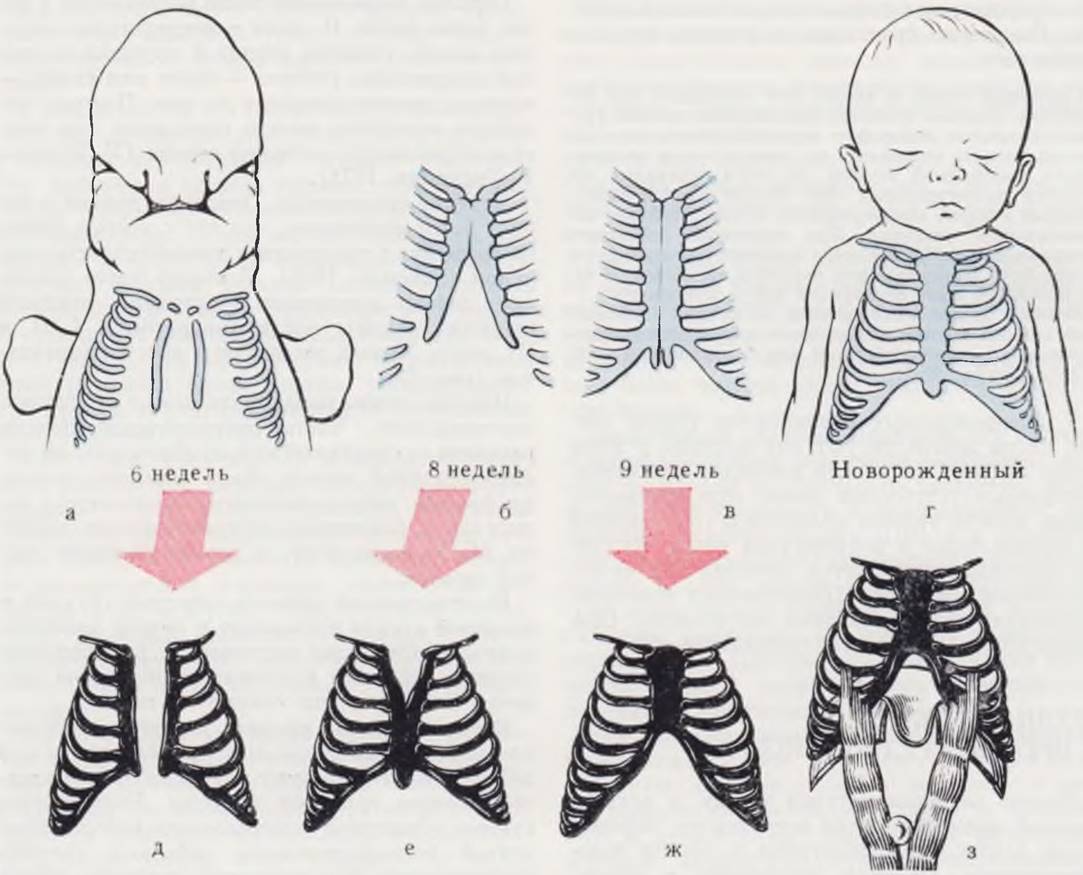

Постановка диагноза воронкообразной грудной клетки – начальный этап диагностики, не составляющий трудностей: обычный визуальный осмотр пациента поможет вынести врачебный вердикт. Более важными и сложными являются:

- оценка компенсаторных возможностей организма и его общего состояния;

- выявление осложнений – в частности, со стороны жизненно важных органов (сердца и легких);

- анализ прогрессирования патологии;

- прогноз для здоровья и жизни такого больного.

Поэтому обследование пациента травматологи и ортопеды проводят с привлечением консультативной помощи смежных специалистов – торакального хирурга, сосудистого хирурга, кардиолога, пульмонолога, невропатолога. При этом осматривают не только место деформации, но и позвоночник.

Поэтому обследование пациента травматологи и ортопеды проводят с привлечением консультативной помощи смежных специалистов – торакального хирурга, сосудистого хирурга, кардиолога, пульмонолога, невропатолога. При этом осматривают не только место деформации, но и позвоночник.

Физикальное обследование включает осмотр и пальпацию (прощупывание) грудной клетки. При этом определяют симметричность, форму, тип и степень деформации, стадию патологии и возможные проявления других (сопутствующих) врожденных пороков развития. Для оценки характера и степени нарушения при воронкообразной грудной клетке используются:

- торакометрия – измерение параметров грудной клетки (высоты, окружности, ширины межреберных промежутков и так далее);

- специальные индексы.

Для определения последних учитываются:

- выраженность (объем) впадины в области грудины;

- эластичность (податливость) грудной клетки;

- ее способность к экскурсии (поступательным движениям при выполнении вдоха и выдоха);

- ширина грудной клетки

и ряд других показателей.

При помощи измерения пульса, артериального и венозного давления оценивается гемодинамика (ток крови) – при данной патологии наблюдаются:

- стойкая тахикардия – учащение пульса (сердцебиения);

- повышение венозного и артериального давления.

Инструментальные методы исследования, которые привлекаются в диагностике воронкообразной грудной клетки, следующие:

- рентгенография грудной клетки в двух проекциях – поможет проанализировать анатомические особенности костного остова грудной клетки. Также метод позволит оценить расположение сердца и легких;

- компьютерная томография (КТ) – компьютерные срезы позволят получит больше информации про патологические изменения в структурах грудной клетки, вызванные ее деформацией;

- магнитно-резонансная томография (МРТ) – ее цели и задачи практически те же, что и цели и задачи КТ;

- электрокардиография (ЭКГ) – с ее помощью можно выявить смещение электрической оси сердца, а также снижение амплитуды зубцов, которое свидетельствует о нарушении функций миокарда;

- эхокардиография – у ряда больных нередко обнаруживается пролапс митрального клапана. Это несостоятельность и «проваливание» клапана, который отделяет левое предсердие от левого желудочка и в норме не позволяет крови возвращаться против своего тока, в полость левого предсердия во время сокращения левого желудочка;

- спирометрия – измерение различных объективных показателей внешнего дыхания, которое проводится с помощью прибора спирометра. Больной держит во рту мундштук спирометра, ему закрывают нос специальным зажимом и предлагают выполнить ряд дыхательных проб (подышать с разной интенсивностью, частотой и так далее).

Спирометрия является очень важным методом исследования дыхания, который помогает полноценно проанализировать дыхательную функцию. При проведении данного метода определяются такие параметры, как:

- дыхательный объем легких;

- минутный объем дыхания;

- резервные объемы вдоха и выдоха;

- емкость вдоха;

- жизненная емкость легких;

- форсированная жизненная емкости легких;

- максимальная вентиляция легких.

Нарушение двух и более параметров свидетельствует о влиянии деформации грудной клетки на дыхательную функцию.

Нарушение двух и более параметров свидетельствует о влиянии деформации грудной клетки на дыхательную функцию.

Из лабораторных методов информативным в диагностике описываемой патологии является определение газового состава крови – при этом выявляются уменьшение количества кислорода и повышение уровня углекислого газа, которые свидетельствуют о нарушенном газообмене в частности и ухудшении дыхательной функции в целом.

Все перечисленные исследования необходимо повторять в динамике – как правило, с возрастом нарушения со стороны органов грудной клетки, возникшие из-за воронкообразной деформации, прогрессируют.

Дифференциальная диагностика не проводится. Грудная клетка имеет характерный вид, поэтому дифференциальная диагностика не требуется.

У ребенка обнаружена впалая грудная клетка: что делать?

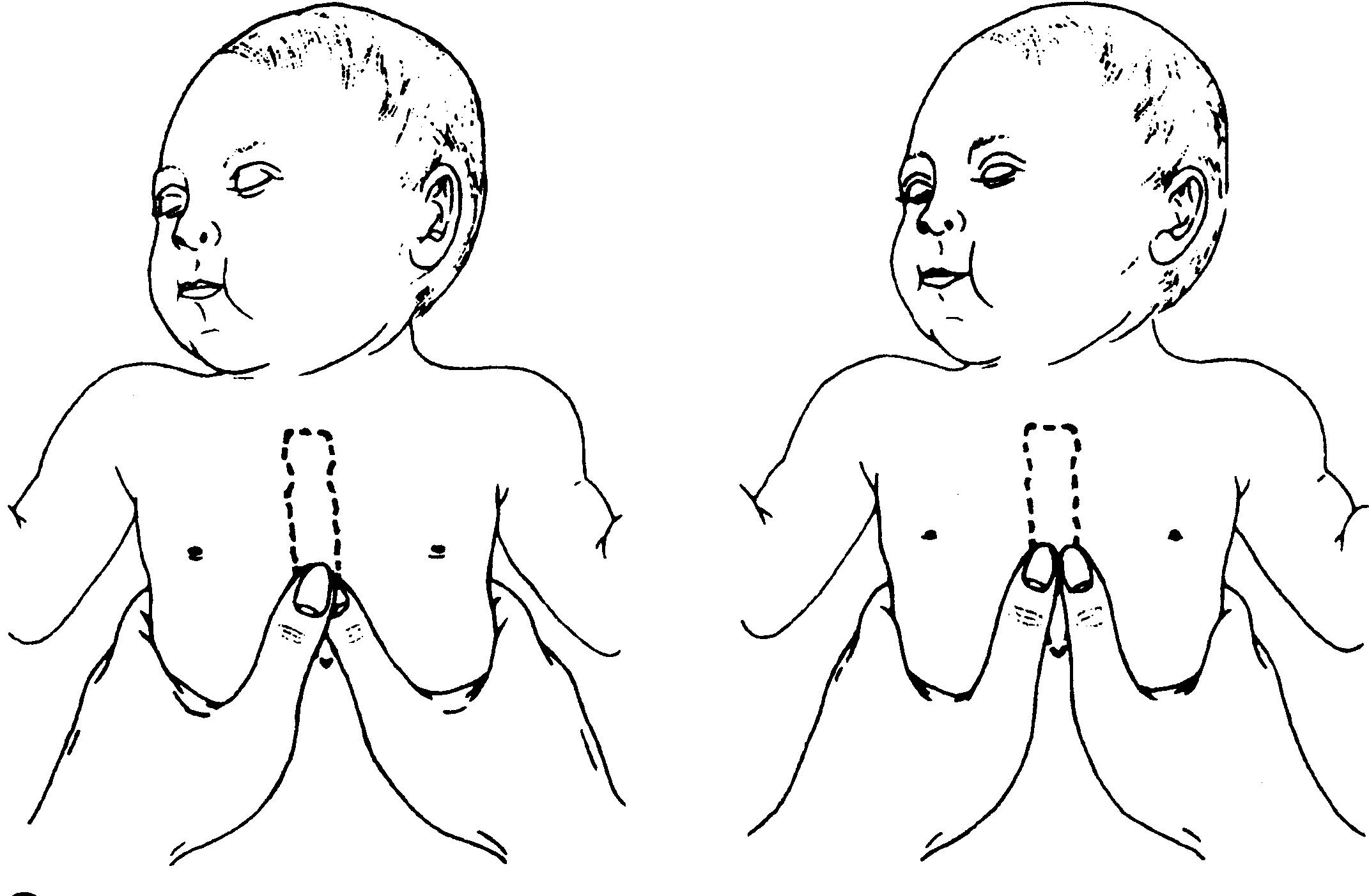

Как только врач поставил диагноз нужно срочно приступать к лечению данного недуга. Пока малыш маленький и его ребра  и грудная клетка это преимущественно хрящи, а не кости, то есть шанс вылечиться консервативными методами:

и грудная клетка это преимущественно хрящи, а не кости, то есть шанс вылечиться консервативными методами:

- Специальный лечебный массаж;

- Специальная дыхательная гимнастика;

- Плавание, активные упражнения в воде;

- Ношение корсета.

Разумеется, курс лечения будет подобран индивидуально, исходя из степени патологии и состояния пациента. Курс массажа назначается для укрепления мышечной ткани, для улучшения кровообращения и ускорения обменных процессов.

Одну из самых важных ролей при лечении впалой грудной клетки у крохи играет дыхательная гимнастика

Ребенка в сознательном возрасте очень важно научить делать «напряженный вдох» (специалист научит, как правильно его выполнять). Также ребенку нужно создавать аэробные нагрузки, для маленьких деток подойдет плавание, для деток постарше подойдет бег и езда на велосипеде

Вся эта физическая активность способствует расширению грудной клетки и увеличению межреберных пространств

Вся эта физическая активность способствует расширению грудной клетки и увеличению межреберных пространств.

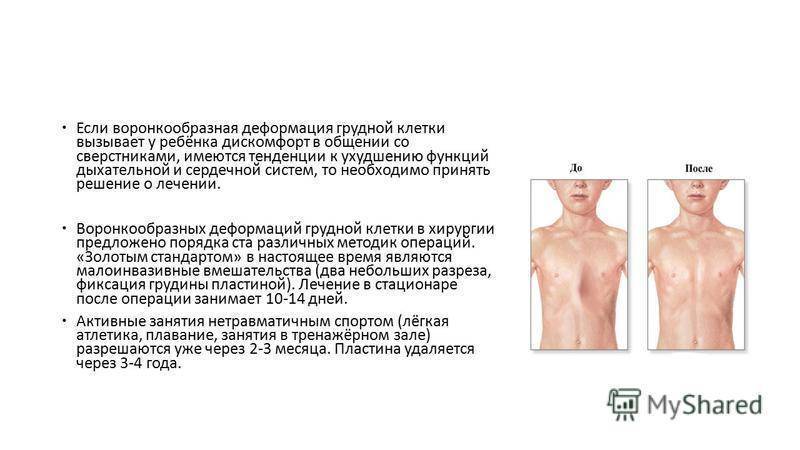

Но если врач видит, что недуг развивается слишком быстро и серьезно угрожает здоровью и жизни пациента, то назначается хирургическая операция. Есть случаи, когда только хирургическое вмешательство может помочь вернуть естественное положение грудной клетки и предотвратить дальнейшее развитие патологии.

Существуют еще ряд показаний к хирургической операции:

Это когда деформация имеет третью степень, как уже говорилось, в этом случае обязательным сопутствующим симптомом будут смещение сердца и нарушения в работе внутренних органов.

Деформация, которая не провоцирует серьезные нарушения в работе внутренних органов, но приводит к серьезным психологическим нарушениям пациента.

При синдроме Поланда, когда снижается каркасные и защитные свойства костно-хрящевой структуры грудной клетки вследствие деформации.

Врожденные расщелины в области груди у деток разных возрастов.

Когда оперативное вмешательство противопоказано:

Если деформации ребер и грудины сопутствуют очень тяжелые патологии сердечной, сосудистой и дыхательной систем. Умственная отсталость пациента в умеренной и тяжелой степени.

Оперативное вмешательство – это большой шанс на выздоровление. В 95% случаев дети избавляются от данного недуга, и только небольшому проценту деток требуется повторная операция.

Хирургическое лечение

Что касается деформаций 2 и 3 степени, то лечить их консервативными путями нельзя. Чтобы улучшить нормальную жизнедеятельность организма придётся применить хирургические методы. В большинстве случаев, операции по выравниванию грудины проводят в возрасте 12-15 лет.

Несколько десятилетий назад хирургическое вмешательство подразумевало использование метода Равича при проведении открытых операций. Несмотря на отличную результативность и отсутствие серьёзных осложнений, такие методы считались очень травматичными. В настоящее время, большим спросом пользуется торакоскопическое вмешательство методом Насса.

Суть операции представлена следующими пунктами: с обеих сторон грудины делают 2 разреза в диаметре 2-3 сантиметра. Через один из них проводят перикардор, в результате чего создаётся специальный канал, через который вводится стальная или титановая пластина. После завершения действия её фиксируют путём подшивания к ребрам или мышцам с помощью фиксаторов.

Суть операции представлена следующими пунктами: с обеих сторон грудины делают 2 разреза в диаметре 2-3 сантиметра. Через один из них проводят перикардор, в результате чего создаётся специальный канал, через который вводится стальная или титановая пластина. После завершения действия её фиксируют путём подшивания к ребрам или мышцам с помощью фиксаторов.

В конце концов, грудная клетка обретает нормальную форму и становится естественной. После проведения операции пациенту нужно давать мощные обезболивающие препараты на протяжении одной недели

Важно отметить, что некоторые фиксаторы вынимаются через 3 года, в то время как остальные предназначаются для пожизненного использования

Если пациент страдает килевидной деформацией, основное решение заключается в удалении разросшегося хряща, поэтому операцию проводят в один этап. Что касается расщелин грудной клетки, то в таком случае хирургические операции нужно делать как можно быстрее. По этой причине, вмешательству подвергаются даже дети в возрасте до одного года.

Процедура подразумевает частичное рассекание грудины и сшивание по средней линии

Важно понимать, что у маленьких детей кости остаются очень эластичными и гибкими, поэтому они быстро «срастаются». В период с одного до трёх лет грудина тоже иссекается, а отсутствующие элементы заполняют специальными аутотрансплантантами

Чтобы фиксация была максимально надёжной, врачи устанавливают пластины из титана.

Реконструкция грудной клетки хирургическим путём отличается положительными прогнозами на качество жизни. По статистике, в 95% случаев замечается полное выздоровление пациента. Тем не менее, иногда приходится делать повторные операции.

Как исправляют впалую грудную клетку у мужчин?

Симптомы

Впалая грудная клетка – это врожденная патология, регистрируемая у 0,1 % всех людей на планете. В медицине это состояние носит название воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК).

Причины

В большинстве случаев воронкообразная деформация грудной клетки является врожденным заболеванием. Точные причины порока не известны.

Предполагается влияние ионизирующего излучения, лекарственных средств и иных факторов, действующих на плод.

Не исключена поломка в генетическом материале и возможность передачи болезни по наследству.

Рахит — одна из причин развития ВДГК

Впалая грудная клетка также имеет другое название – «грудь сапожника». Подобная деформация отмечалась ранее у подростков – учеников сапожника.

Во время работы мальчик был вынужден держать обувь так, что ее каблук упирался в нижнюю часть грудины, что неизбежно приводило к деформации неокрепших костей.

Факторы, способные привести к деформации грудной клетки после рождения:

- рахит;

- остеомиелит – гнойное воспаление костной ткани;

- туберкулез костей;

- опухоли;

- травмы.

ВДГК является самым распространенным дефектом развития грудной клетки (до 96 %). У мужчин заболевание встречается чаще, чем у женщин (до 70 % всех случаев приходится на долю новорожденных мальчиков).

Симптомы

Заподозрить врожденный дефект грудной клетки можно уже в родильном зале при осмотре новорожденного. В месте соединения грудины с ребрами отмечается незначительное западение костей. Со временем это углубление увеличивается.

Своего пика деформация достигает к 3-5 годам, когда становятся заметными другие сопутствующие изменения скелета:

- кифоз – искривление позвоночника в грудном отделе с изгибом назад и возможным образованием горба;

- кифосколиоз – добавляется искривление позвоночника справа налево;

- опущение плеч;

- выступание живота вперед;

- гипотрофия (недоразвитие) дыхательных мышц.

После 5-6 лет прогрессирование болезни замедляется, однако уже имеющиеся изменения не пропадают. Окончательно деформация формируется к подростковому возрасту.

Выделяют три степени тяжести заболевания:

- 1 степень – западение грудной клетки до 2 см;

- 2 степень – 2-4 см;

- 3 степень – более 4 см.

3 степени тяжести заболевания

В клинической практике также определяют различные типы ВДГК, что позволяет не просто выставить диагноз, но и определиться с дальнейшей тактикой лечения.

Осложнения

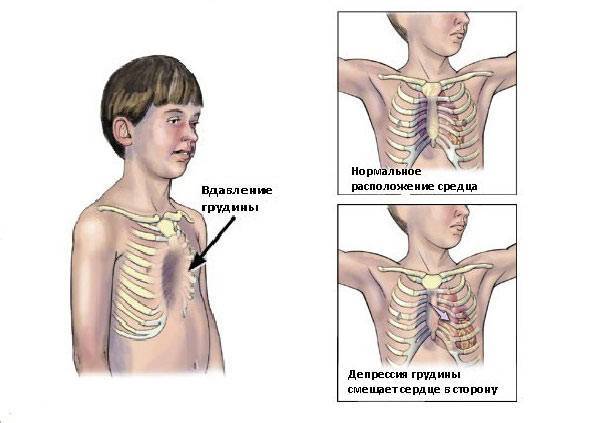

Впалая грудная клетка – это не только эстетический дефект. Вдавление костей приводит к неизбежному смещению внутренних органов, что неблагоприятно сказывается на их работе. Больше всего страдают сердце и легкие, что приводит к возникновению таких состояний:

- смещение оси сердца влево;

- сдавление сердца и легких;

- уменьшение жизненной емкости легких.

Смещение сердца приводит к перегрузке его правых отделов, что в перспективе может стать причиной сердечной недостаточности.

Все изменения, происходящие в самом важном органе человеческого организма, можно отследить на ЭКГ или эхоКГ. Смещение отделов сердца может привести к сердечной недостаточности

Смещение отделов сердца может привести к сердечной недостаточности

Смещение легких приводит к уменьшению их жизненной емкости. Возникают проблемы с дыханием, довольно часто наблюдается одышка.

В детском и подростковом возрасте отмечается задержка физического развития, склонность к частым простудным заболеваниям.

Подобное состояние мешает подростку адекватно адаптироваться в обществе и создает сложности во взрослой жизни.

У молодых мужчин наряду с уже описанными симптомами возникают и другие неприятные состояния:

- повышение артериального давления;

- аритмия;

- одышка;

- боль в грудном и поясничном отделе позвоночника;

- боль в области сердца.

Признаки диастаза мышц живота

Длительное время патология имеет бессимптомное течение. Проявления нарастают по мере развития расхождения и появления осложнений. И если у женщин признаки диастаза прямых мышц живота максимально проявляются после беременности и родов, то у мужчин — только тогда, когда патология уже находится в запущенном состоянии.

Главным и самым заметным проявлением патологии является округлое выпячивание по вертикали живота. Если намеренно напрячь мышцы пресса, становится виден желобок между правой и левой половинами корпуса. При этом у мужчин даже при интенсивных силовых тренировках пресс не прорабатывается в достаточной мере и не приобретает желаемый рельеф.

Если болезнь прогрессирует, патологическое строение мышечной ткани и нарушения в работе мышц становятся причиной и других, более опасных характерных проявлений. Возникают:

- болевые ощущения в позвоночнике, пояснице;

- нарушения осанки;

- повышенная утомляемость;

- дисфункция желудочно-кишечного тракта, которая сопровождается изжогой, отрыжкой, болями, запорами, метеоризмом.

На третьей стадии патологии возможны опасные осложнения, которые проявляются в виде:

- птоза, опущения внутренних органов;

- кишечной непроходимости;

- недержания мочи;

- почечных колик;

- чувства тяжести в ногах во время ходьбы;

- атрофии мускулатуры в области живота.

Каковы причины появления впалой грудной клетки?

Такая ситуация чаще наблюдается у детей, рожденных в результате маловодной или многоплодной беременности.

- Иногда подобное повреждение – следствие тяжелых, затяжных родов.

- Самая распространенная причина появления впалой грудной клетки – перенесенный рахит: если в младенческом возрасте ребенок испытывал дефицит витамина Д, происходит изменение реберных хрящей, которые придают грудной клетке воронкообразную форму.

- Также впалая грудная клетка может наследоваться генетически и являться своеобразной семейной особенностью, передаваемой из поколение в поколение.

Если у родителей наблюдается дисплазия, она с большой долей вероятности наследуется детьми, и избежать такой особенности или как-то скорректировать ее очень сложно.

К приобретенным причинам появления деформации грудной клетки относятся и всевозможные травмы, а также хронические заболеваний, остеопороз и т.п.

Как выглядит ребенок со впалой грудной клеткой? Обычно у таких детей усилен грудной кифоз, низкие плечи, а живот, наоборот, выпирающий. Чаще всего они маловесны, поскольку имеются проблемы с пищеварением и аппетитом, и выглядят более худыми, чем их сверстники.

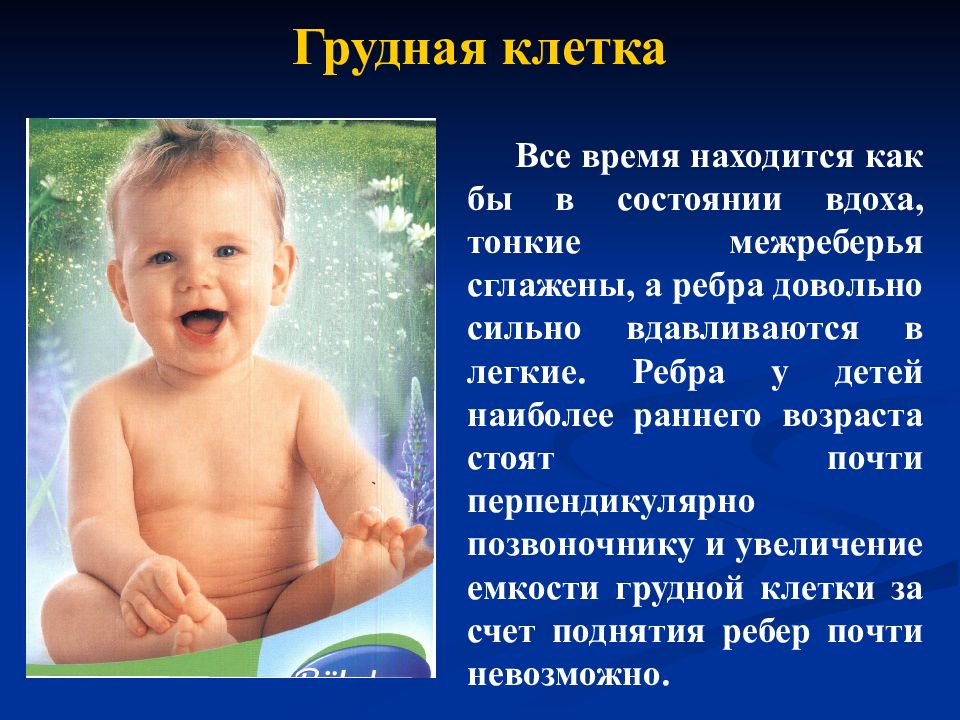

Чем же опасно такое строение грудной клетки? Из-за подобного нарушения резко ограничена дыхательная экскурсия грудной клетки. Другими словами, ребенок, чтобы обеспечить себя кислородом в достаточной мере, должен прилагать больше усилий и задействовать больше ресурсов. Поэтому в работу включаются дополнительные дыхательные мышцы, которые в норме в акте дыхания не участвуют. При деформации грудной клетки может возникать спазм диафрагмы, межреберных мышц. Компенсируя это, в работу включатся другие мышцы, связки, перенапряжение которых приведет к появлению новых дисфункций.

Натяжения сказываются на работе внутренних органов – сердца, легких, пищевода, средостения. Поэтому впалая грудная клетка – не только эстетическая проблема. Что именно пострадает, зависит от того, на каком уровне находится повреждение, в какой зоне связки напряжены и вызывают тяги к внутренним органам.

Обязательно нужно учитывать, что впалая грудная клетка может привести к нарушениям со стороны практически любой из систем нашего организма:

- Со стороны бронхо-легочной системы – к частым простудным заболеваниям, бронхитам, пневмонии

- Со стороны пищевода и пищеварительного тракта – к дисфагиям, отрыжке, частым срыгиваниям

- Со стороны сердца и сосудистой системы – к функциональным аритмиям, гипертонической болезни

- Со стороны нервной системы – к вегетативным нарушениям

Если вовремя не устранить напряжение связок, то оно может передаваться на позвоночник, что чревато появлением сколиоза и тому подобных проблем, нарушающих гармоничное развитие скелета и всего организма в целом.

Какие же методы используются для коррекции подобной проблемы? Обязательно нужно делать регулярный массаж для расслабления напряженных мышц и активизации кровообращения в данной зоне. Очень полезна дыхательная гимнастика с форсированным выдохом. Такой гимнастике пациента обучает специалист. Таким пациентам показано плавание, поскольку при занятиях этим видом спорта происходит задержка вдоха и, соответственно, происходит увеличение экскурсии грудной клетки, как следствие, увеличивается жизненная емкость легких.

Работа остеопата заключается в диагностике напряжений, связанных с тем или иным органом, и устранению этих натяжений, что даст возможность органам функционировать в полную силу. Кроме этого доктор работает с костными структурами – грудиной, ребрами, позвонками. Только комплексная работа со всем регионом позволит максимально убрать возникшие напряжения, нормализовать крово- и лимфоток в данной зоне, обеспечить нормальную работу органов грудной клетки.

Впадина в грудной клетке у ребенка представляет собой деформацию. Она привносит косметологический дефект и является причиной развития соматической патологии, спровоцированной смещением внутренних органов или их сдавливанием.

Немного о правильной осанке

Под правильной осанкой принято понимать положение тела, при котором голова немного приподнята, плечи развернуты, лопатки приближены к позвоночнику, не выступая при этом, а линия живота не выходит за уровень грудной клетки.

Правильная осанка – залог здоровья. И это не просто громкие слова

Важно отнестись к этому ответственно, поскольку искривление позвоночника и нарушения в работе мышц спины провоцируют серьезные нарушения в работе внутренних органов. Ребенок с искривленной спиной больше подвержен простудам, бронхиту, гастриту, запорам, проблемам в развитии сердца и легких

За позвоночником малыша нужно следить с самых ранних лет. Нужно просто и доступно объяснить ребенку, что если он будет неровно держать спинку и неправильно сидеть, может заболеть

Важно взять за правило делать с малышом легкие упражнения для профилактики – это предотвратит многие неприятности

Нарушения осанки достаточно часто проявляются в школьном возрасте. Школьникам приходится подолгу находиться в одном и том же положении, мышцы постоянно напряжены, они устают, возникает боль. Для снятия напряжения ребенку нужно постоянно менять положение, изгибать позвоночник и отклоняться в сторону.

Формирование осанки является достаточно длительным процессом, начинающимся с рождения и длящимся до 25 лет

Особое внимание нужно обратить на осанку в период, когда малыши активно растут – 5-6 лет у дошкольников, а также подростковый возраст: 11-13 лет у девочек и 13-15 лет у мальчиков

Чтобы избежать нарушения осанки у детей, придерживайтесь следующих принципов:

Правильная организация сна. Нужно применять жесткий матрас и специальную ортопедическую подушку, что поможет обеспечить правильную работу позвоночника. Постарайтесь приучить малыша спать на спине.

Борьба с малоподвижностью

Обращайте внимание на то, чтобы ребенок вел активный образ жизни, больше гулял, играл в подвижные игры.

Правильный подбор обуви. Старайтесь покупать обувь с супинатором, которая поможет обеспечить правильную походку

Также следите за тем, чтоб ребенок не искривлял ступни при ходьбе.

Контроль нагрузки на позвоночник. Следите за тем, чтобы она была равномерной. Не разрешайте носить чрезмерно тяжелые портфели и постоянно носить сумку на одном плече.

Правильная ходьба

Важно избавить ребенка от привычки стоять, опираясь на одну ногу. Это провоцирует косое положение тела, что приводит к неправильному изгибу позвоночника в свою очередь.

Правильный выбор мебели

Мебель нужно подбирать с учетом возраста и индивидуальных особенностей малыша. Приучите его правильно сидеть за столом. Оптимальное расстояние между столом и глазами – 30-35 см. В такой позиции осанка будет максимально правильной, и позвоночник будет разгружаться. Стулья лучше использовать со спинкой. Пусть ребенок не ложится на стол. Если он ощущает усталость в спине, пусть сделает перерыв – полежит или подвигается.

Группа риска

Чаще всего заболевание проявляется у тех младенцев, мама которых во время беременности страдала от каких-либо патологий или не уделяла внимания своему здоровью. Например, если женщина соблюдала диету, отказываясь от каких-либо продуктов, не соблюдала режим дня, мало бывала на свежем воздухе. Это все приводит к недостатку витамина Д в организме мамы, следовательно, она не может обеспечить этим микроэлементом малыша.

В группе риска находятся недоношенные дети, младенцы, получившие родовую травму или перенесшие гипоксию. Недостаток витамина Д испытывают также близнецы и дети, зачатые сразу после рождения старших. Но даже если во время внутриутробного развития ребенок получил достаточное количество необходимых микроэлементов, рахит у него все равно может появиться. Запасы витамина Д расходуются за первые 3–4 месяца, а если не обеспечить его поступления в организм, начинается развитие заболевания.

Это происходит в таких случаях:

- у детей, родившихся в северных регионах или зимой при недостатке солнечного света;

- у новорожденных, находящихся на искусственном вскармливании;

- если малыш быстро набирает вес в первые месяцы жизни;

- у грудных детей, которых редко выносят на улицу.